各位看官老爷,麻烦右上角点击一下“关注”,精彩内容不错过,方便随时查看。

文/编辑:大核有料

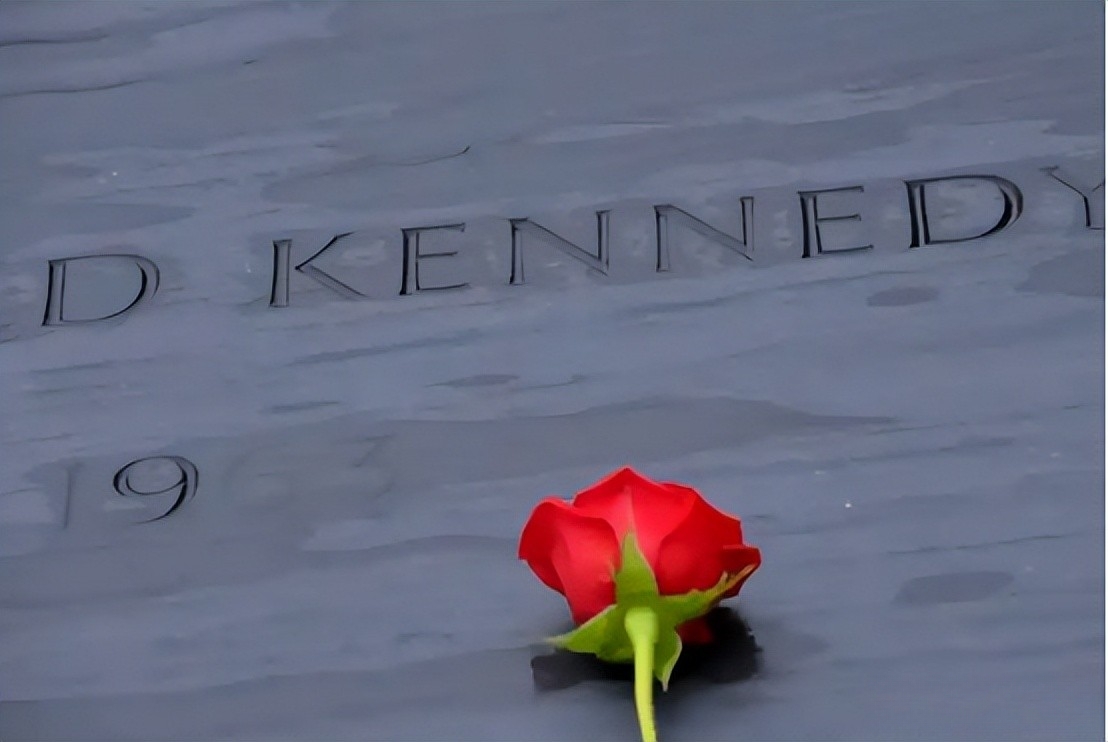

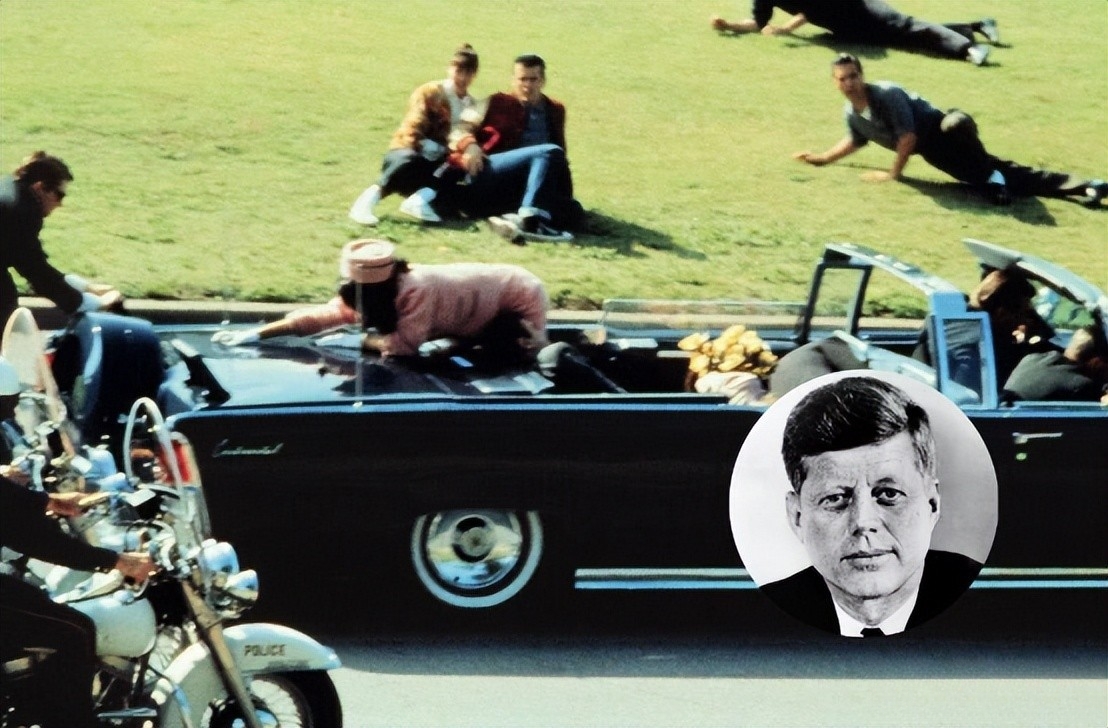

1963年11月22日中午12时30分,美国第35任总统约翰·肯尼迪乘坐敞篷轿车驶过达拉斯迪利广场时,枪响划破天际。

这位时年46岁的总统后脑与颈部中弹,半小时后在帕克兰纪念医院宣告不治。

约翰·肯尼迪是美国第35任总统,民主党籍政治家,1961年以43岁之龄成为美国史上最年轻民选总统。

任内推动民权法案、应对古巴导弹危机、启动阿波罗登月计划,并以“新边疆”改革口号激励一代美国人。

其个人形象兼具精英气质与亲民风格,家族背景显赫。

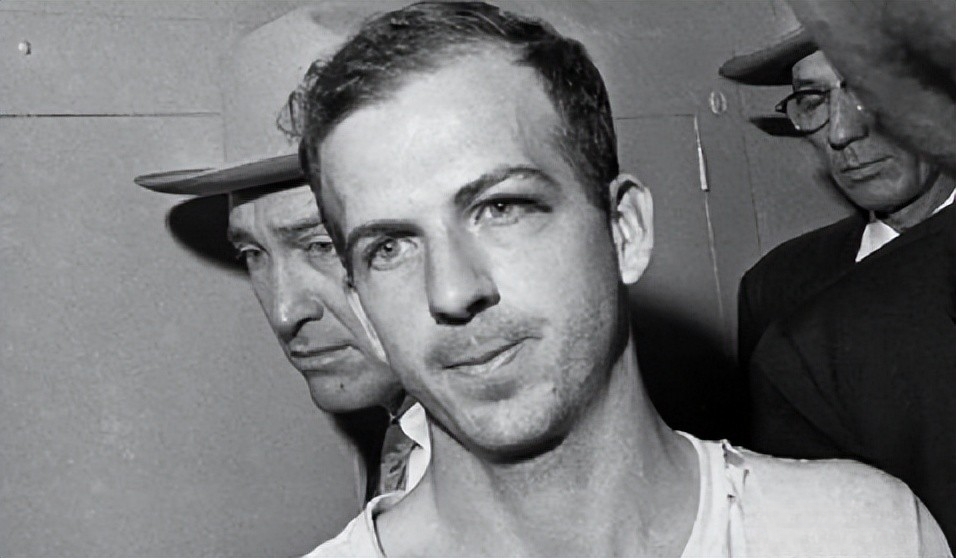

案发后,前海军陆战队士兵李·哈维·奥斯瓦尔德在得州剧院被捕,官方指控其从教科书仓库六楼窗口实施了狙击。

但事件在48小时内再起波澜。

11月24日,夜总会老板杰克·鲁比在警局转移嫌犯时当众枪杀奥斯瓦尔德,致使关键证人永久沉默。

1964年9月,华伦委员会发布调查报告,认定奥斯瓦尔德系单独作案,但全美仍有超半数民众质疑结论。

此案因此成为美国现代史上最扑朔迷离的政治悬案。

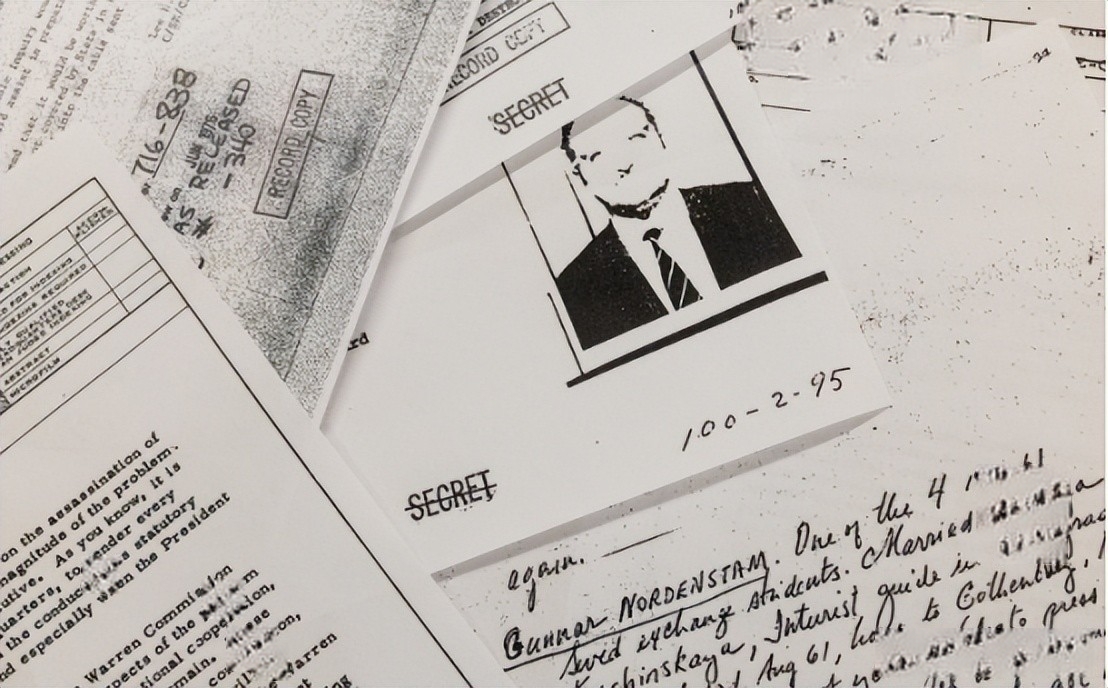

2025年3月18日,随着特朗普政府兑现竞选承诺,美国国家档案馆公开最后一批1123份、共计8万页的遇刺案档案。

这次对“肯尼迪遇刺案”相关档案的公开,是跨越33年的承诺兑现。

1992年美国国会通过《肯尼迪遇刺记录收集法》,强制要求25年内公开全部案件记录。

可2017年特朗普政府首次解密时,中央情报局、联邦调查局以“国家安全”为由,阻止了15%关键文件的披露。

此次公开事件号称要"终结所有猜测",结果却让这场世纪悬案变得更扑朔迷离。

然而,当文件铺天盖地砸来时,大家突然发现——说好的“惊天反转”呢?

“肯尼迪遇刺案”档案公开

国家档案馆提前48小时突然宣布公开计划,文件以PDF格式分批上传,部分手写笔记经处理却仍然模糊。

所公开的档案完整呈现了奥斯瓦尔德1963年9月的墨西哥城行程,证实其确实造访苏联与古巴使馆。

但克格勃1991年内部评估显示,苏联情报机构认定其"缺乏特工资质"。

档案中还披露了中情局对埃及、古巴等38国的通信监控记录,其中涉及对第三世界国家政要的监听技术细节。

除此之外,公开的档案中也曝光了联邦调查局对"学生非暴力协调委员会"等组织的渗透策略,包括使用化装侦察与线人诱导等手段。

这些技术性细节虽然完善了冷战初期情报战的运作图谱,却未触及“肯尼迪遇刺案”的核心疑点。

此次公开的信息,所展现出的物理证据链存在断层。

关键物证如子弹弹道模型、奥斯瓦尔德步枪的指纹鉴定报告等原始记录仍未完整公开。

87名直接涉案人员中已有92%离世,导致人证缺失,口述史料的抢救性挖掘受阻。

且现存文件中仍有13.7%的内容被技术性遮蔽,主要涉及情报源保护与侦查技术保密。

哈佛大学档案研究团队发现,被遮蔽信息多与案件外围情报活动相关,“肯尼迪遇刺案”案情实质性突破有限。

从解密案件的进程来看,1992年《肯尼迪遇刺记录收集法》设定的25年期限,在2017年首轮解密时因情报机构反对而搁置关键文件。

本次全面公开虽完成立法承诺,但美国智库"国家安全档案馆"分析显示,真正可能动摇官方结论的敏感文件,早在1970年代即被系统性销毁或转移。

这种制度性损耗,使得案件的真相重构注定没那么简单。

“肯尼迪遇刺案”对社会的影响无疑是巨大的,那么,具体都体现在什么方面呢?

“肯尼迪遇刺案”的影响

肯尼迪遇刺案催生的26种主流阴谋论,构成了独特的社会文化现象。

盖洛普民调显示,美国公众对"单人作案"的怀疑率从1964年的52%升至2025年的67%。

这种认知逆差折射出深层社会机理。

冷战时期情报机构的黑箱操作(如MKUltra计划曝光),水门事件引发的政府信任危机,以及"9·11"事件后国家安全与公民知情权的持续冲突,共同塑造了公众对官方叙事的怀疑。

社交媒体时代的信息茧房效应,则使这种怀疑加速演变为固化认知。

案件的特殊性也加剧了其阐释的复杂性。

总统遇刺时8毫米胶片拍摄的"泽普鲁德影片",因画面模糊衍生出了"第二枪手"理论。

法医报告关于子弹穿行轨迹的"单弹论",也就是同一子弹击中肯尼迪与康纳利州长,因不符合弹道常识引发物理学家持续争论。

而奥斯瓦尔德与鲁比相继离奇死亡,更赋予了事件戏剧化。

这些技术疑点与叙事空白,让人遐想翩翩。

从现实影响看,此次解密恰逢美国社会共识重塑期。

斯坦福大学网络观测站数据显示,文件公布后72小时内,社交媒体相关讨论中"深层政府""情报操控"等关键词出现频率较平日激增430%,但具学术价值的分析仅占2.7%。

这种象征性关注揭示出,公众对历史真相的追寻,往往让位于现实政治的身份认同需求。

当历史事件沦为立场站队的工具,客观认知的建构空间必然遭受挤压。

结语

肯尼迪遇刺案的文件解密,本质上是一场跨越时空的对话。

历史学家在档案残片中拼凑事实,公众在信息洪流中寻找答案,而制度设计者在透明度与安全性间寻求平衡。

当62年前的枪声仍在回响,或许唯有保持理性审视与证据敬畏,才能在迷雾中接近历史的本质。

参考:

1.中国新闻网:1123份肯尼迪遇刺案文件究竟揭了哪些密?|国际识局 2025-03-19

2.半岛都市报:瞰天下丨凶手不止一人?特朗普解密肯尼迪遇刺档案,谁是幕后黑手? 2025-03-20

3.湖南日报:都公开了!肯尼迪遇刺案,有新料 2025-03-21