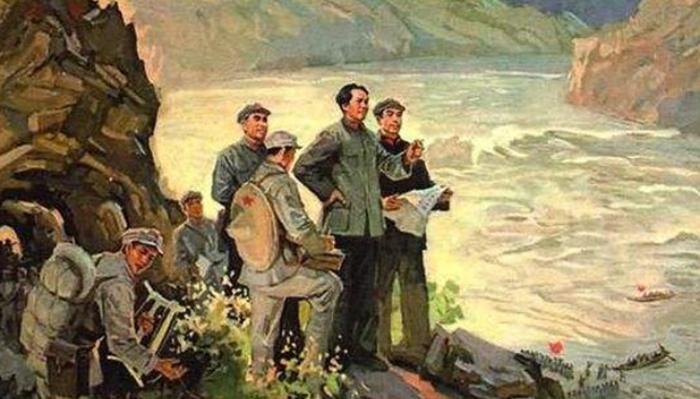

1935年5月26日下午,毛主席等中央领导人率领红军到达已经夺取大渡河渡口的刘伯承指挥部。即便毛主席的脚因长时间走路而磨出血泡,但他依旧顾不上休息,亲自前往大渡河边视察情况。

毛主席首先问塔桥强渡情况,刘伯承说因水势太过汹涌,搭桥是不可行的。现在唯一的渡河办法就是依靠小木船运载红军过河。

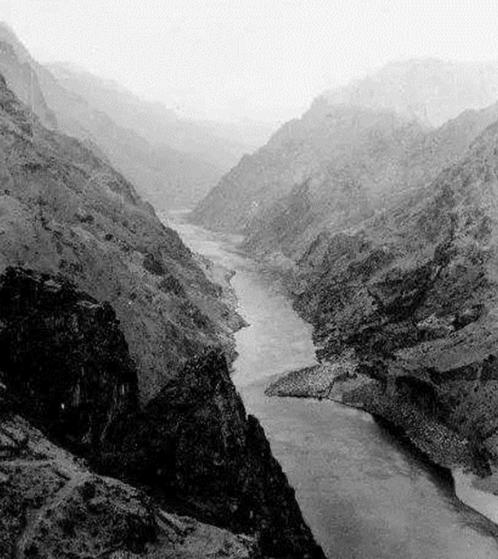

毛主席认为这个方案不可行,大渡河300米宽,水流湍急不说,河里还暗藏礁石,一条小木船显然承受不住波涛的猛烈冲击。

一条船一次只能运送三十名战士,过程需要一个小时,红军有上万名战士,还没等战士全部抵达对岸,他们就已经被国民党薛岳的部队抓住了。

红军被困在大渡河了,这该怎么办才好?毛主席打算回营地想想有没有可以解决困境的办法。

这天晚上,毛主席刚睡下,就接到前方发来的急电说,蒋介石已经得知红军来到大渡河边的消息,正在实施大渡河会战计划,并调兵遣将,布防大渡河。意图把毛主席变成石达开第二。

石达开是什么人?

他是太平天国的开国元勋文武全才的军事家、政治家。

这位当年在湖口、九江打败清军水师,险些生擒曾国藩,使清军闻风丧胆的杰出人物,1863年5月14日率将士三万多人到达大渡河河畔的安顺场,但最终,他率领的部队却全军覆没。

蒋介石的算盘打得相当响,那么,毛主席会“如他所愿”吗?

就在毛主席为此事辗转难眠的时候,红军总政治部代主任李富春来到毛主席住的房间,告诉毛主席他刚才在镇上拜访了一位90多岁的老人家,他是前清的秀才。

老秀才名叫宋大顺,是当地人,对这些陈年旧事了解透彻。

既然他蒋介石提到了石达开这个人,那么毛主席也有必要向老秀才了解一下石达开的情况,俗话说得好:“经一蹶者长一智,今日之失,未必不为后日之得。”

毛主席对李富春说:“我们有必要拜访一下这位前清的秀才,听听他老人家有什么指教。”说着就从床上起来,李富春知道毛主席带兵打仗实在是太辛苦了,而且眼下已是深夜,就说:“我们还是找人把老秀才请过来吧,他就住在安顺场的另一边,不远,主席就不必亲自去了。”

毛主席的确太累,一天100多公里山路,他已经连续走了两天,脚上还起了好多血泡。李富春希望毛主席可以休息一下,为几天后的渡河任务做充分准备。

毛主席经过一番思考后,还是决定亲自拜访老秀才。老秀才年事已高,即便他住的近,但是,是自己有求于他,怎好意思让老人家过来?

就这样,毛主席立刻带领两名警卫员提着灯笼前去登门拜访。

来到宋大顺家门前,只见贴着一幅早已褪色的红色春联,上面写着:“他年斗室攻经史,今日堂前悔后生”。

毛主席轻轻地敲着房门,门“吱呀”一声响。毛主席抬头一看,眼前的老人头发和胡须都白了,身材消瘦高挑,戴着老花镜,身上穿着一身长衫。毛主席热情地与老人握手,老人热情地邀请毛主席进屋。

毛主席开门见山:“老人家,您知道石达开当年是怎样失阵落马的吗?”

老秀才一面喝茶,一面捋着胡须说起这段历史。

当年,石达开因要为刚降生的儿子举办宴会,导致他错过了最佳的渡河时间。然而就在这几天里,清军唐友耕逼近大渡河北岸,当地土司又被清廷重金收买。

到了要渡河的时候,河水却突然暴涨,但是石达开还是选择这个时候渡河,然而没想到他所率领的太平军却进入清廷设下的圈套,太平军陷入四面包围之中。

石达开多次组织敌前强渡,但都失败了,损失惨重,甚至粮仓都被对方给烧毁了。见状,石达开准备牺牲自己保存残存的几千部下的性命。但最终事与愿违,这几万太平军全军覆没。

听到这里,毛主席为石达开耽误战机,以导致全军覆没而感到惋惜,他的脸色越来越难看。

眼下,毛主席不由自主地想到红军的现状。从人数上来说,红军跟当年的太平军人数大致相同,而眼下红军也跟当初的太平军一样,面临着敌军的包围。

这个局该怎么破呢?

毛主席耐心请教老秀才,老秀才思考了一番后说道:“目前离开安顺场是比较困难的,你们要是不怕辛苦的话,只有顺着大渡河向上走,到泸定桥渡河。但是泸定桥离安顺场有300多里路。可是,现在若不带兵快速离开安顺场,恐怕红军要面临跟当年石达开一样的局面啊!”

毛主席最终还是采纳了老秀才的建议,选择离开安顺场,前往泸定桥,等过了泸定桥后再甩掉国军。

就在毛主席离开前,老秀才又说了一句话,这句话挽救了红军三万人的性命:“现在就走!马上行动!晚一分钟都是危险!”

石达开全军覆没的主要原因就是延误战机,毛主席必须要吸取经验教训,经过反复思考后,毛主席决定立刻出发!时间就是生命,他们必须要赶在敌人前面夺取泸定桥。

任务艰难,但红军个个都是铁汉子,毛主席相信自己的同时也相信大家,他们一定可以顺利夺取泸定桥的!

凌晨五点,两路红军部队火速向三百里外的泸定桥出发。得知泸定桥并没有被破坏后,毛主席立刻致电杨成武等人在最短的时间内拿下泸定桥。

所以就是在这样的情况下,有了飞夺泸定桥的伟大壮举。

毛主席是伟大战略家,在关键时刻,他没有选择跟敌人硬碰硬,而是先进行实事求是的调查,然后了解情况,谦虚向他人请教。毛主席正确估计了敌我力量,既要跟敌人搏斗,也要在关键时刻带着部队离开,离开是为了更好的打仗。由此可见,灵活机动的策略方法,善于听取他人的意见,是决定战争获胜的重要因素。