热点推荐

热门图文

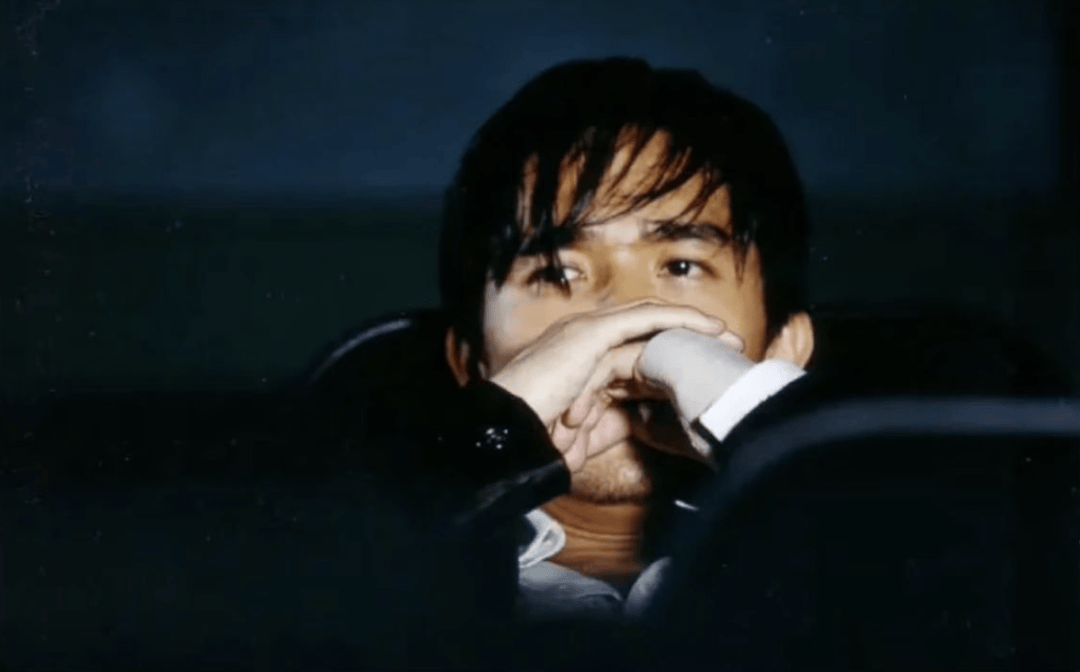

我第一次看《无间道》是在大学宿舍的深夜,屏幕的光映着室友们屏息的脸。电影结束后,没人说话,只有窗外偶尔传来汽车碾过路面的声响。

那种沉默,像被什么东西攥住了喉咙。后来我才明白,攥住我们的不是剧情的反转,而是角色身上那股近乎窒息的挣扎。

这种挣扎,不是枪林弹雨里的逃亡,而是灵魂在黑白夹缝中反复撕裂的钝痛。

《无间道》

《无间道》的故事像一把双刃剑,剖开了警匪片的传统外壳,露出血淋淋的人性内核。刘建明和陈永仁,这两个名字注定被缠绕在命运的锁链里。

一个是黑帮安插在警队的卧底,一个是警方渗透进黑帮的线人,他们活成了彼此的影子,却又不得不在黑暗中互相狩猎。

刘建明西装革履地坐在警局会议室里,手指敲击桌面的节奏暴露了他内心的焦灼。

他需要向上级汇报黑帮动向,却同时要向黑帮老大传递警方的部署。每一次通话,他的眼神都会不自觉地瞥向窗外,仿佛那里藏着某个能揭穿他身份的幽灵。

而陈永仁,裹着皮衣混迹在霓虹灯下的街头,用烟头烫伤自己的手背来记住“我是警察”的誓言。

他对着镜子剃头时,刀片刮过头皮的沙沙声里,藏着连自己都快信不了的谎言。

最残忍的不是枪口对准敌人的瞬间,而是他们必须亲手杀死自己的一部分。

刘建明在警队步步高升,却越来越害怕照镜子,镜子里的人究竟是谁?

陈永仁在黑帮里越陷越深,连唯一知道他身份的警司黄志诚坠楼身亡时,他只能蹲在尸体旁,用颤抖的手合上对方的眼睛,连一滴眼泪都不敢流。

那一刻,他的身份彻底成了孤岛。

电影里有一场戏,像一根针扎进了观众的神经。

刘建明和陈永仁在天台对峙,没有枪战,没有爆炸,只有两个“假人”在阳光下互相撕扯面具。

刘建明说:“给我个机会,我想做个好人。”陈永仁冷笑:“去跟法官说啊。”

这句台词后来被无数人模仿,但很少有人能复刻梁朝伟那个转身时的眼神,疲惫、讥讽,又带着一丝悲悯。

他看透了刘建明的懦弱,也看透了自己注定无法逃脱的宿命。

这场戏原本是枪战,刘德华提议改成文戏。现在看来,这个决定让《无间道》从一部优秀的警匪片升华为哲学寓言。

陈永仁掏出手铐的瞬间,刘建明瞳孔骤缩,他意识到,自己渴望的“洗白”不过是一厢情愿的幻觉。

而陈永仁呢?当他最终倒在电梯里,睁着眼看血泊倒映出警局走廊的灯光时,那个“我是警察”的身份终于被承认,可代价是他的呼吸。

很多人说《无间道》是悲剧,但我觉得它更像一场盛大的荒诞剧。

刘建明最后坐在警局办公室,反复擦拭那张写着“警察”的工牌。阳光从百叶窗的缝隙漏进来,把他的脸切割成明暗交错的碎片。

他赢了,升职加薪,西装革履,可每个深夜他都会梦见陈永仁血淋淋的眼睛。

陈永仁的墓碑上刻着警号,可葬礼上连一张同事的脸都没有。他们一个活着受刑,一个死后正名,到底谁更接近地狱?

这部电影最刺痛我的,不是卧底任务的惊险,而是普通人被身份异化的过程。

当陈永仁在音像店试听《被遗忘的时光》,闭着眼跟随旋律轻晃身体时,那是全片唯一松弛的瞬间。音乐成了他短暂逃离身份的避难所。可下一秒,他就要继续戴上黑帮马仔的面具。

重看《无间道》时,我突然理解了当年宿舍里的沉默。它不是在讲警察和黑帮,而是在讲每个被困在身份牢笼里的现代人。

我们拼命想证明自己配得上某个标签,却在过程中弄丢了最原始的模样。

刘建明和陈永仁的悲剧,在于他们到死都没能回答那个问题:“如果没有卧底任务,我会成为谁?”

电影结尾的镜头意味深长:电梯门反复开合,陈永仁的尸体随着机械的节奏被一次次碾压。

走出影院时,街边的霓虹灯依然闪烁,我突然很想给十年前的自己打个电话,告诉他:别怕弄丢身份,因为真正重要的东西,从来不需要工牌来证明。