首发头条平台,抄袭搬运必究!

(有看到抄袭搬运的读者朋友也请帮忙举报一下,首发和原创标签只有在头条平台。感激不尽!)

这是熊猫贝贝的第3020篇原创文章

(本文不含任何AI创作和自动生成内容)

关注经济,理解趋势,那么就一定需要对公开可查的“关键利率”变化,保持敏感和关注。

2025年3月份,在中国国内经济环境中,一个最新出现的金融利率变化情况,就属于这样值得关注和分析的情况:

多家银行理财公司产品的业绩比较基准出现了较大程度下调。

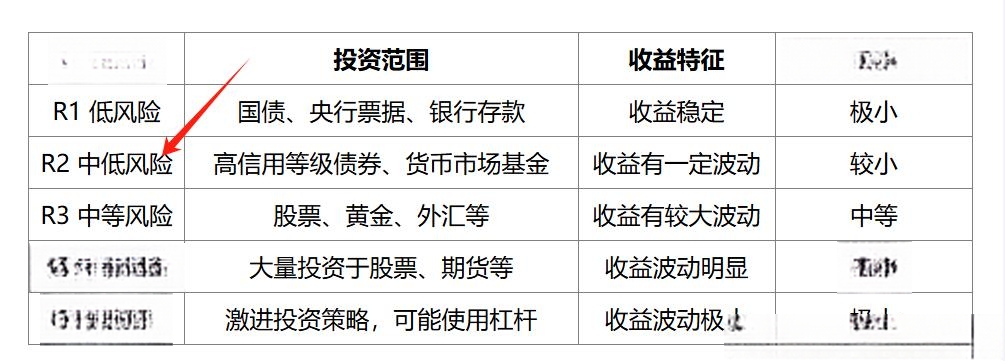

用大白话来说,就是属于R1(谨慎型/低风险)-R2(稳健型/中低风险)级别的银行理财产品,出现了收益率持续下行的情况。

下调,也得有个程度和对比,具体下调到什么情况了呢?

《中国银行业理财市场年度报告(2024年)》显示,2024年理财产品平均收益率为2.65%。

这意味着,目前,多款理财产品的预期收益与存款利率相近。

国有大行整存整取定期存款挂牌利率普遍是,3个月、6个月、1年期、2年期、3年期、5年期对应着0.8%、1%、1.1%、1.2%、1.5%和1.55%等。国有大行大额存单1年期、2年期限利率大概为1.45%,3年期为1.9%。

一些中小银行的存款利率稍高,1年期、2年期、3年期、5年期定期存款利率分别为1.80%左右、1.85%左右、2%左右、2%左右。

买理财,承担一定的波动和风险,和安安稳稳,安全性最高的定存收益,差距越来越小了?

很明显,这不仅仅是性价比的问题了,银行理财收益率的持续下行背后,促成这样的趋势和结果的本质和原因,或许更值得重视。

这就是经济脉搏和趋势变化的关键信号。值得拿出来和大家进行一个专题梳理和分析讨论。

这篇文章,就将基于对2025年3月份以来,国内银行理财产品收益率持续下调的动向详细梳理,结合国内金融市场和经济环境的几个现实情况,深入挖掘引发这一轮银行理财产品收益下行的核心原因,并对后续国内经济环境,以及几个关键利率的可能走向和变化,进行一次有深度,有态度,有依有据的专题讨论和分析研究。

关注动向,把握本质,看清主线,研判趋势,指导行动。

本文已反复自查合规,不碰红线,语言平和公允,不带价值导向。

内容有依有据,分析理性客观。

硬核内容,错过不再。

以微见著,洞察先机,把握趋势,指导决策。

PS:

- 文章略长,内容的阅读需要一定的时间和耐心,并且需要进行思考。

- 内容不求讨好所有读者,写作分享也是一个阅读群体和写作群体互相选择的过程。

- 每个人的认知层次不同,不做强求,这篇文章的内容不是什么大路货,也不是什么看完能够带来轻松愉悦精神满足的爽文,请结合自身需要和认知需求理性看待。

(如果这篇文章在其它资讯平台被看到,不用怀疑,就是抄袭搬运,厚颜无耻)

图片来源:头条图库

1

2025年以来,银行理财收益下限逼近存款利率,具体是一个什么情况?

2025年3月份,国内多家银行理财公司产品的业绩比较基准出现较大程度下调。

也就是说,很多银行理财产品收益普遍呈下行趋势,据不少投资者反映和实际感觉,原本以“低风险”“稳健”著称的固收类理财产品,出现了“买入即亏损”“本金不保”的现象。

其实,这并不是3月份才有情况,正规的银行理财收益率下行,从2025年开始,就已经不是什么秘密了:

普益标准数据显示,2025年2月,银行理财产品短期收益跌幅较为明显,开放式固收类理财产品近1个月年化收益率降至2.27%左右,封闭式固收类产品近一月年化收益率降至2.29%。

中邮理财的一款人民币理财产品调整公告显示,自2025年3月25日起,产品业绩比较基准由4.20%至5.20%(年化)调整为1.70%至3.50%(年化)。该产品业绩比较基准下限的减幅为250个基点。

不仅是中邮理财,3月,建信理财、招银理财、浦银理财、光大理财、杭银理财等10余家银行理财公司也集体下调了多款理财产品的业绩比较基准,不少产品的下限回到“1%时代”。

在社交平台上,有投资者晒出近期固收类理财产品收益情况,可以注意到,不少人出现了收益下降或亏损情况。

特别是R2级别的银行理财,基本上都是一个亏多赚少的局面。

图片来源:网络

R1级别的银行理财,在收益率上的情况,也不容乐观:

3月中旬,中邮理财邮银财富鸿元两年定开21号(行业精选)人民币理财产品要素调整公告显示,因投资市场环境变化,自2025年3月25日起,产品业绩比较基准由4.20%至5.20%(年化)调整为1.70%至3.50%(年化)。

近期,中邮理财的多款产品下调了业绩比较基准。例如3月4日起,“邮银财富·鸿元一年定开14号”理财产品业绩比较基准由3.8%至4.8%(年化)调整为1.6%至3.4%(年化)。

同在3月中旬,另一家国有大行的理财公司连续发布多条公告,对旗下“稳富”“稳富增强”“悦享”等多系列理财产品的业绩比较基准进行调整。例如稳富增强(270天持有期)3号业绩比较基准调整前为2.40%-4.00%(年化),调整后为1.90%-3.00%(年化)等。

在股份制银行中,浦银理财季季鑫定开6号理财产品的份额类型有8种,调整后,这8种产品业绩比较基准下限均在2%以下。

普益标准数据显示,2025年2月以来,全市场开放式固收类理财产品近一个月年化收益率均值降至2.27%,封闭式产品跌至2.29%,固收类理财产品收益2月末的平均近1月年化收益率环比降幅已超60个基点(BP),现金管理类产品则触及1.5%—1.6%的历史低位。

从银行理财R1等级产品的预期收益率来看,基本上和国内银行定存利率在无限靠近。

下调业绩比较基准,在资管新规实施后的理财市场,已不是新鲜事。

理财产品业绩比较基准不断调低、理财公司频发降费打折,是为了应对收益下行的理财市场出现的波动。

显然,国内金融和经济层面的一些变化,已经开始在终端利率市场,发挥威力了。

结合存款利率和存款规模的变化一起看,就很有意思了:

2024年春节刚过,一场无声的财富变革已然拉开帷幕。

打开各家银行的APP,那些曾经让人心安的“3”字头存款利率,仿佛一夜蒸发。

国有大行一年期定存利率定格在1.45%左右,股份制银行勉强在1.65%附近徘徊。

就连素以高息揽储闻名的城商行,三年期利率也跌破2.0%大关。

据央行数据显示,居民储蓄存款增速已连续12个月放缓,但人均存款余额仍高达10.8万元。

这两个看似矛盾的信号,恰恰揭开了当下最残酷的财富真相。

存款利率击穿心理防线,更多人自然把目光投向银行理财,却遭遇更揪心的场景。

最新数据显示,2月以来R2级理财产品中有23.6%出现单日负收益,平均年化收益率较去年同期下降1.2个百分点。

这些数字冰冷地宣告,曾经被视为“避风港”的理财产品,正变成吞噬收益的“隐形黑洞”。

一些关键,而又重要的变化,正在进行着,这才是最大的看点。

图片来源:头条图库

2

为何从诞生之初就以“稳健安全,分级清晰”定位的银行理财,收益率会持续下调?

银行业理财登记托管中心近日发布的《中国银行业理财市场年度报告(2024年)》显示,截至2024年末,银行理财市场存续规模29.95万亿元,较去年初增长11.75%。

定位稳健安全,以银行品牌和信用作为背书的银行理财持续增长,凸显的,就是国内投资领域和经济环境毫无争议的“资产荒”现实。

那么,这一轮银行理财预期收益率的持续下调,以及高风险等级的银行理财甚至出现亏损的情况,是如何造成的?

原因非常直接,也不复杂:银行理财产品的业绩比较基准变化与国内债市调整直接关联。

业绩比较基准是根据产品往期业绩表现,或同类型产品历史业绩,而计算出来的投资者可能获得的预估收益。2025年以来,国内债券市场出现了一轮明显调整,国债收益率持续攀升,同时对以债券为底层资产的理财产品收益率也产生了冲击。

银行理财,是国债和债券市场,没有任何争议和悬念的绝对头部大户和主力,这不是什么秘密。

如果直接持有国债,那么随着国债收益率的上行,对应的理财产品收益率下行就很合理了,这没什么好说的。

关键就在于,很多银行的理财产品,并不是直接持有国债,而是出于逐利的目的,以规模资金的形式进入债市进行行情炒作,那么,在国债收益率上行的行情之下,对理财产品的收益率冲击,会更大,也更明显。

以银行信用背书的银行理财,配置国债和参与债市是基本操作,有什么资产,能比高信用金边债券更好的?

债券市场波动主要通过价格和利息收入两方面影响固收类理财产品。当债券市场利率上升,已发行债券价格下跌,理财产品持有的债券市值缩水,直接导致净值下降。若理财产品在市场波动时卖出债券,就会实现实际亏损。

银行理财的表现,说到底,还是要看国债的脸色,给大家看张图,就更明显了:

图片来源:网络

种种迹象,清晰的释放了当下国内“利率走廊”变化背后的国家意志。

央行2023年第四季度货币政策执行报告直言“推动社会融资成本稳中有降”,银保监会同步要求“规范存款利率定价机制”。

这些专业术语背后,发现了清晰的政策路径,意图就是通过压低无风险收益率,倒逼居民把40.2万亿超额储蓄,转化为消费和投资。

国家做事,都是明牌,不仅势大力沉,而且,往往实现的时候,都难以预测。

这里大家可以仔细体会一下背后的逻辑。

图片来源:头条图库

3

趋势研判:接下来,对于国内几个核心的公开利率走向,以及对应影响,该怎么看?

定期存款利率,国债收益率,还有LPR,这三个核心公开政策利率,直接决定了经济体感和阶段特征。

银行理财,特别是低风险等级的稳健信用品牌理财产品,是国债收益率的对应关系。

那么,对于这几个关键政策利率,接下来的走向,以及对应影响,该建立如何的趋势认知呢?

- 首先是定存利率,2025年,还有进一步下行调整的空间和想象力,不过有一个外部因素成为了决定这个下调的落地时间点,那就是美联储新一轮的降息落地。

在这个外部因素的确定性没有出现以前,定向降息,精准滴灌,还有降准,才是必然的主旋律。

- 其次,是国债收益率,这个就很有看头和分析意义了。

一方面,2025年是化债开局年份,叠加赤字率的提升,从国家到地方都有发行新债券的现实需求,既然是发债需求摆着,那么国债利率就注定“难上易下”。

谁借钱还不希望利率越低越好的?国家发行债券,就注定了一定会想方设法压低国债收益率。

一方面,过去几年,大量的社会资本,规模资金,以及头部资金,为了谋求盈利确定性和本金安全,涌入债市,持续对国债收益率进行了压低,甚至国家和央行三番五次出面出手敲打教育,也死性不改。

所以,这一轮债市回调,恐怕幅度和持续时间,就没有这么简单了。

向上已经没有动力,反而向下的理由足够充分。

接下来,国债收益率,箱体震荡,趋势向下,下限可控,是大概率的走向。

- 最后,就是LPR了。

实际上,2025年LPR的走向可能,只有一个方向,那就是下调,这个观点应该没有任何争议。

什么时候调,向下调多少,其实都不是关键,因为LPR的调整,对于当下国内企业和居民部门已经形成的“去杠杆”共识现实而言,已经没有多少刺激和拉动效果了。

别听那些炒房的忽悠说啥LPR下调是大利好,为了一盘醋去包一顿饺子值不值?

从趋势面出发,短期来看,如果债市调整持续且市场利率上升预期较强,投资者对风险较为敏感,可适当减少以债券为底层资产的产品配置,以降低潜在风险。

长期来看,债券市场仍具有稳定收益和避险功能,投资者不应完全避开以债券为底层资产的产品,而应根据市场情况和自身需求进行合理配置。

图片来源:头条图库

写在最后:

基于对银行理财最新收益率的走向变化梳理和分析,能够得出哪些结论和启发?

对于当下国内的投资渠道和金融市场,直白一点,短期要做好“买什么亏什么”,以及收益不及预期的心理准备。

这是基于当下中美博弈进入混沌阶段的理性判断,没有什么好争的。

对于绝大多数普通个体和社会资金而言,很明确的结论就是,在一些关键的确定性,以及博弈走向和结果没有明确以前,显然是不适合进行追求稳定安全财富增值投资行为的一个特殊阶段。

美国那边的美股,2025年以来是个什么情况不用多说;

中国这边的股市,从3月份开始,也出现了前期科技热度下降,主线模糊的行情调整,至于楼市就更不用多说,都被国家定义消费市场了。

这是一个全面的混沌阶段,做什么不重要,不做什么才重要。

这样的阶段和特征氛围,只适合赌徒和投机玩家,不适合中长线搞价值投资,追求趋势收益的保守群体。

就是这么简单。

在不确定性迷雾没有散开以前,保本,流动性,才是王道。

就连巴菲特都是现金为王,普通人凭什么认为自己的眼光和信息,能比巴菲特更准?

银行理财收益率持续逼近定存利率,不是单独事件,看清这个动向背后的关联逻辑,以及阶段特征,才有意义。

特殊阶段,一动不如一静,更不要说乱动,被情绪和炒作驱动的盲目行动了。

这,是不是良心话?

以上,就是对2025年3月份以来,国内多家银行理财公司产品的业绩比较基准出现较大程度下调最新动向,进行的一次专题梳理和分析讨论内容,和各位头条的读者朋友们,进行一个交流和分享。

图片来源:头条图库

(根据国家有关部门的最新规定,本文内容和意见仅供参考,不构成任何关于置业,投资等行为的明确建议,入市风险自担。)

以上正文,来自@熊猫贝贝小可爱

交个敢说真话,会说实话,善于观察的年轻人朋友,可好?

原创写作分享不易,如果觉得文章不错,欢迎转发点赞。关注本人

实力原创,头条独家,如有抄袭搬运侵权行为,必究!

有问题欢迎留言,再不行就私信也行,文明交流,有问必答,谢谢各位。