北宋名相之争:王安石的入场

在北宋那段繁华又充满故事的历史中,名相辈出,他们的故事和功绩,至今都是历史爱好者和学者们津津乐道的话题。每当人们谈及北宋名相,那场面就像一场激烈的辩论赛,大家各执一词,互不相让 。有人推崇赵普,觉得他是北宋建国的大功臣,帮着赵匡胤出谋划策,稳定了大宋江山;有人对寇准赞赏有加,认为他在澶渊之盟时的表现,尽显英雄本色,力挽狂澜。还有人觉得吕夷简、王旦等,也都是北宋政坛上的闪耀明星,在各自的时代发挥了重要作用。

在这热闹非凡的争论中,王安石就像一位自带光环的选手,一出场就吸引了所有人的目光 。他的变法运动,就像是一颗投入平静湖面的巨石,激起了千层浪,让北宋的政治、经济、社会都发生了巨大的变化。但这变化,有人拍手叫好,也有人摇头反对。那王安石到底能不能称得上是北宋第一名相呢?要回答这个问题,我们得好好研究一下他的功与过。

王安石其人

王安石,这位在中国历史上留下深刻印记的人物,出生于 1021 年,字介甫,号半山 ,是江西临川人,所以也被称为临川先生。他出身官宦家庭,从小就展现出了非凡的才华,勤奋好学,对知识充满了渴望,写得一手好文章。

庆历二年,21 岁的王安石考中进士,从此踏上了仕途 。在地方任职期间,他就展现出了卓越的才能和务实的作风。他深入了解民间疾苦,积极推行一些改革措施,比如在鄞县当知县的时候,他组织百姓兴修水利,改善农田灌溉条件,还把官仓的粮食借贷给农民,帮助他们度过难关,这些举措深受百姓的欢迎,也让他积累了丰富的治理经验。

王安石不仅是一位杰出的政治家,还是一位才华横溢的文学家,是 “唐宋八大家” 之一 。他的散文论点鲜明,逻辑严密,论证有力,比如《答司马谏议书》,针对司马光对变法的指责,他逐一进行反驳,条理清晰,言辞犀利,展现出了坚定的立场和卓越的辩论能力 。他的短文简洁峻切、短小精悍,像《伤仲永》,通过讲述一个神童最终 “泯然众人矣” 的故事,表达了对人才培养的深刻思考,篇幅虽短,却发人深省 。

他的诗歌也独具特色,前期的诗大多关注社会现实,反映民间疾苦,像《河北民》中 “河北民,生近二边长苦辛。家家养子学耕织,输与官家事夷狄”,深刻地揭露了百姓在官府和外敌压迫下的悲惨生活 ;后期的诗风则更加含蓄深沉,意境幽远,《泊船瓜洲》里的 “春风又绿江南岸,明月何时照我还”,用一个 “绿” 字,将春天的生机勃勃展现得淋漓尽致,同时也抒发了他对家乡的思念之情 。

王安石变法:雄心与壮志

变法背景

北宋,这个在中国历史上有着独特地位的朝代,经济文化高度繁荣,宋词更是在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔 。然而,在这繁华的背后,却隐藏着诸多危机,“三冗” 问题就像三座大山,压得北宋朝廷喘不过气来 。

冗官现象十分严重,宋朝统治者为了加强中央集权,采用一职多官的制度,分化事权,相互牵制 。同时,大兴科举,还实行恩荫制,导致官僚机构越来越庞大臃肿 。据相关数据显示,从宋朝开国到宋仁宗时期,官员数量足足增加了五倍 。这么多官员,办事效率却很低,遇到事情互相推诿,而且朝廷还要支付高额的俸禄来供养他们,这给国家财政带来了巨大的压力 。

冗兵问题也不容小觑 。宋朝初期,为了稳固统治,四处征战,军队规模不断扩大 。而且宋朝实行募兵制,还会招募灾民为兵,导致士兵数量激增 。宋太祖时期,禁军、厢军加起来才四十万人,到了真宗年间就激增到了一百万人 。庞大的军队需要大量的财力和物力来维持,养兵费用占了宋代财政支出的十分之八九 。可宋朝的兵战斗力却不强,面对外敌入侵,常常无力抵抗,只能屈辱求和,用割地赔款来换取短暂的和平 。

冗官和冗兵又引发了冗费问题 。官员的俸禄、军队的开支,再加上统治者大兴土木、修建寺观,以及各种赏赐等,使得财政开支越来越大,入不敷出,国库空虚 。为了维持国家运转,政府只能增加赋税,百姓的负担越来越重,社会矛盾也日益尖锐 。

除了 “三冗” 问题,土地兼并现象也非常严重 。官僚、地主大量兼并土地,“富者有弥望之田,贫者无卓锥之地”,很多农民失去了土地,生活困苦,只能沦为佃农,社会不稳定因素增加 。在这样积贫积弱的社会状况下,一场变革迫在眉睫,王安石变法应运而生 。

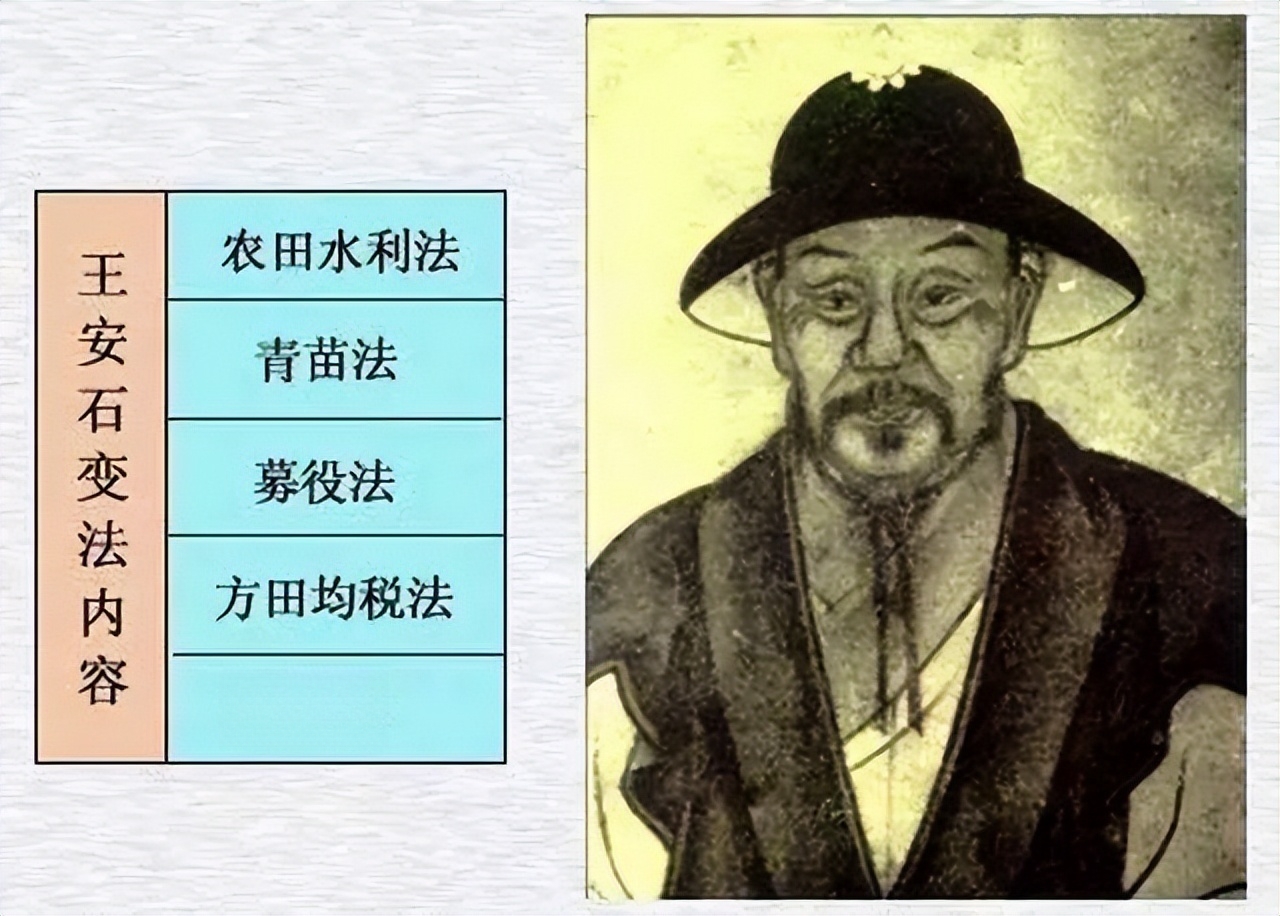

变法内容

王安石变法从熙宁二年(1069 年)开始,一直持续到熙宁九年(1076 年) ,涵盖了经济、军事、教育等多个方面,其中经济方面的改革措施尤为重要 。

青苗法是王安石变法的重要内容之一 。在每年青黄不接的时候,由政府将钱粮借贷给农民,半年后归还,收取两分利息 。这样做的目的是帮助农民解决资金困难,让他们能够及时进行农业生产,同时也可以限制高利贷者的盘剥 。比如,在一些地方,农民原本在青黄不接时只能向地主豪强借高利贷,利息极高,很多农民因此陷入债务困境 。青苗法实施后,农民可以从政府那里获得低息贷款,减轻了经济负担 。

募役法也叫免役法 。原本百姓需要服差役,这对他们的生产生活造成了很大影响 。募役法规定,由政府出钱雇人服役,百姓按照户等缴纳免役钱 。这样一来,那些原本需要服差役的百姓就可以安心从事生产,同时也增加了政府的财政收入 。例如,一些有劳动力的家庭,不用再因为服差役而耽误农时,能够更好地经营自己的土地 。

市易法主要是针对商业贸易 。政府设立市易务,收购市场上滞销的货物,等到市场缺货时再卖出去 。通过这种方式,政府可以调节市场供求关系,平抑物价,同时也能限制大商人对市场的垄断 。在一些商业繁荣的城市,市易务的设立使得市场更加稳定,小商贩们也能有更好的经营环境 。

方田均税法是对土地进行清查和丈量,按照土地的肥沃程度和面积来确定赋税 。这样可以防止官僚、地主隐瞒土地,逃避赋税,使赋税更加公平合理 。在实施过程中,一些地方通过方田均税法,查出了大量隐瞒的土地,增加了政府的税收 。

在军事方面,王安石推行了保甲法、保马法、将兵法等措施 。保甲法将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中进行军事训练 。这既可以提高军队的后备力量,又能加强对农村的控制 。保马法把原来由政府牧马监养马改为由保甲民户养马,保甲户自愿养马,可由政府给以监马或者给钱自行购买,并可以免除部分赋税 。这一措施节省了大量养马费用,同时也提高了马匹的质量和数量 。将兵法废除了更戍法,把各路的驻军分为若干单位,每单位置将与副将一人,专门负责本单位军队的训练,以提高军队素质 。

变法功绩

王安石变法在经济、军事、社会等方面都取得了显著的成效 。

在经济上,变法增加了政府的财政收入 。青苗法、市易法、方田均税法等措施的实施,使得税收增加,国库逐渐充盈 。农田水利法的推行,促进了农业生产的发展,兴修了大量的水利工程,改善了农田灌溉条件,提高了粮食产量 。据记载,在变法期间,一些地区的粮食产量大幅提高,百姓的生活也得到了一定程度的改善 。

军事方面,通过保甲法、保马法、将兵法等措施,军队的战斗力得到了提升 。士兵经过训练,素质提高,武器装备也得到了改善 。在与西夏的战争中,北宋军队取得了一些胜利,收复了部分失地,一定程度上扭转了北宋在军事上的被动局面 。

社会方面,变法在一定程度上减轻了百姓的负担 。青苗法限制了高利贷的剥削,募役法让百姓从繁重的差役中解脱出来,能够更好地从事生产 。同时,变法也促进了社会的稳定,减少了农民起义的发生 。

变法的争议与王安石的过失

用人不当

王安石在变法过程中,用人方面存在很大的问题 。他过于看重对新法的支持态度,只要是支持变法的人,就予以重用,而忽视了这些人的品德和才能 。

像吕惠卿,他本是王安石非常信任的助手,王安石对他大力提拔,让他参与变法的核心事务 。然而,吕惠卿却是个野心勃勃、自私自利的人 。他支持变法,很大程度上是为了自己的仕途,想通过变法来获取权力和财富 。当王安石第一次被罢相后,吕惠卿担心王安石复出会影响自己的地位,便不择手段地陷害王安石 。他不仅在宋神宗面前诋毁王安石,还利用王安石写给他的私人信件,断章取义,企图给王安石安上罪名 。吕惠卿的这些行为,严重破坏了变法派内部的团结,也让变法的声誉受到了极大的损害 。

除了吕惠卿,王安石还重用了章惇、曾布、蔡卞、吕嘉问、蔡京、李定、邓绾、薛向等人 ,这些人中很多人的个人品质都存在问题,他们只想着通过支持变法来谋取私利,对变法的真正目的和意义并不关心 。他们在执行变法政策时,往往为了追求政绩,不顾实际情况,对百姓进行残酷的剥削和压迫,导致民怨沸腾,让变法失去了民心 。

操之过急

王安石变法时,过于急切地想要实现自己的改革目标,一些政策没有经过充分的试行和论证,就直接在全国范围内推行,这也引发了诸多问题 。青苗法在实施过程中,就出现了很多弊端 。虽然本意是为了帮助农民解决资金困难,限制高利贷的剥削,但在实际操作中,却变了味 。地方官员为了完成放贷任务,强制农民借贷,不管农民是否真正需要这笔钱 。

而且在收取利息时,也存在很多不合理的情况,利息被层层加码,农民的负担反而加重了 。有些地方还出现了官员与商人勾结,从中谋取私利的现象,使得青苗法不仅没有达到预期的效果,反而让百姓对变法产生了反感 。募役法也面临类似的问题 。在推行募役法时,没有充分考虑到各地的实际情况和百姓的承受能力 。

一些地区的百姓本来就生活贫困,缴纳免役钱对他们来说是一笔沉重的负担 。而且在执行过程中,也存在官员贪污腐败、徇私舞弊的情况,导致募役法的实施效果大打折扣 。王安石这种操之过急的做法,使得变法在实施过程中漏洞百出,不仅没有解决北宋面临的问题,反而引发了更多的社会矛盾 。

损害部分群体利益

王安石变法的一些措施,触动了官僚、地主、富商等既得利益群体的利益,这也导致他们对变法进行强烈的反对,给变法增加了很大的阻力 。青苗法限制了高利贷者的利益,使得那些依靠放高利贷盘剥农民的地主和富商们损失惨重 。方田均税法清查土地,按照土地的实际情况征收赋税,这让那些隐瞒土地、逃避赋税的官僚和地主们无处遁形,他们的利益受到了极大的损害 。

市易法调节市场供求关系,限制大商人对市场的垄断,也引起了大商人的不满 。这些既得利益群体在北宋社会中拥有很大的势力,他们通过各种方式来抵制变法 。他们在朝廷中散布谣言,诋毁变法,让很多官员对变法产生了疑虑 。

在地方上,他们也利用自己的影响力,阻碍变法政策的实施 。比如,一些地方官员为了维护当地官僚、地主的利益,对青苗法、方田均税法等阳奉阴违,不认真执行,使得这些政策无法发挥应有的作用 。这些既得利益群体的反对,让变法在推行过程中举步维艰,难以取得真正的成功 。

王安石能否担起北宋第一名相之名

综合王安石的功绩与过失来看,他无疑是北宋历史上一位极具影响力的宰相,但要称他为 “北宋第一名相”,还存在一定的争议 。

从功绩方面来说,王安石变法确实在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面 。在经济上,增加了财政收入,促进了农业生产的发展;军事上,提升了军队的战斗力,取得了一些军事胜利 。他的变法理念和措施,具有前瞻性和创新性,为后世的改革提供了宝贵的经验 。他本人清廉正直,一心为国为民,试图通过变法来挽救北宋的统治危机,这种精神和抱负值得称赞 。

然而,他的过失也不容忽视 。用人不当导致变法派内部混乱,一些品行不端的人混入变法队伍,为了私利肆意歪曲变法政策,使得变法失去了民心 。操之过急的改革方式,没有充分考虑到社会的实际情况和百姓的承受能力,导致变法在实施过程中出现了诸多问题,引发了社会矛盾 。而且,变法触动了既得利益群体的利益,遭到了强烈的反对,这也使得变法难以持续推进下去 。

在北宋的历史中,像赵普,他帮助赵匡胤奠定了北宋的政治制度基础,在北宋建国初期发挥了关键作用 ;寇准在澶渊之盟时力挽狂澜,维护了北宋的和平与稳定 ;范仲淹发起的庆历新政,虽然时间不长,但也在一定程度上推动了北宋的改革,他 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 的精神更是千古传颂 。这些名相都有着各自卓越的贡献 。

王安石不能简单地被定义为北宋第一名相 。他是一位复杂而多面的历史人物,他的变法虽然最终失败了,但他的改革精神和对国家命运的思考,永远值得我们去研究和借鉴 。他在北宋历史上留下了浓墨重彩的一笔,无论是他的功还是过,都成为了我们了解北宋那段历史不可或缺的一部分 。

千秋功过任评说

王安石的一生,充满了传奇色彩和争议 。他的变法虽然最终以失败告终,但他敢于挑战传统,勇于改革创新的精神,永远值得我们敬佩 。他在文学上的成就,也为后人留下了宝贵的财富 。

历史人物的评价,从来都不是简单的是非对错可以概括的 。我们不能因为王安石变法的失败,就完全否定他的功绩;也不能因为他的改革精神,就忽视他在变法过程中所犯的错误 。我们应该以客观、全面、辩证的态度去看待他,从他的经历中汲取经验和教训 。

在评价历史人物时,我们要考虑到他们所处的时代背景、社会环境等因素,不能用现代的标准去苛求古人 。同时,我们也要从多个角度去分析他们的行为和决策,综合考虑他们的功与过 。只有这样,我们才能对历史人物有一个更加准确、深刻的认识 。

王安石究竟是不是北宋第一名相,或许没有一个绝对的答案 。但他在北宋历史上的重要地位,却是不可忽视的 。他的故事,就像一部精彩的历史传奇,永远吸引着我们去探索、去思考 。

作者声明:内容由AI生成