抹香鲸的体型极为庞大,是现存体型最大的齿鲸。它们的体长可达20.7米,体重更是惊人,可高达80吨,被誉为“现生最大掠食性脊椎动物”。

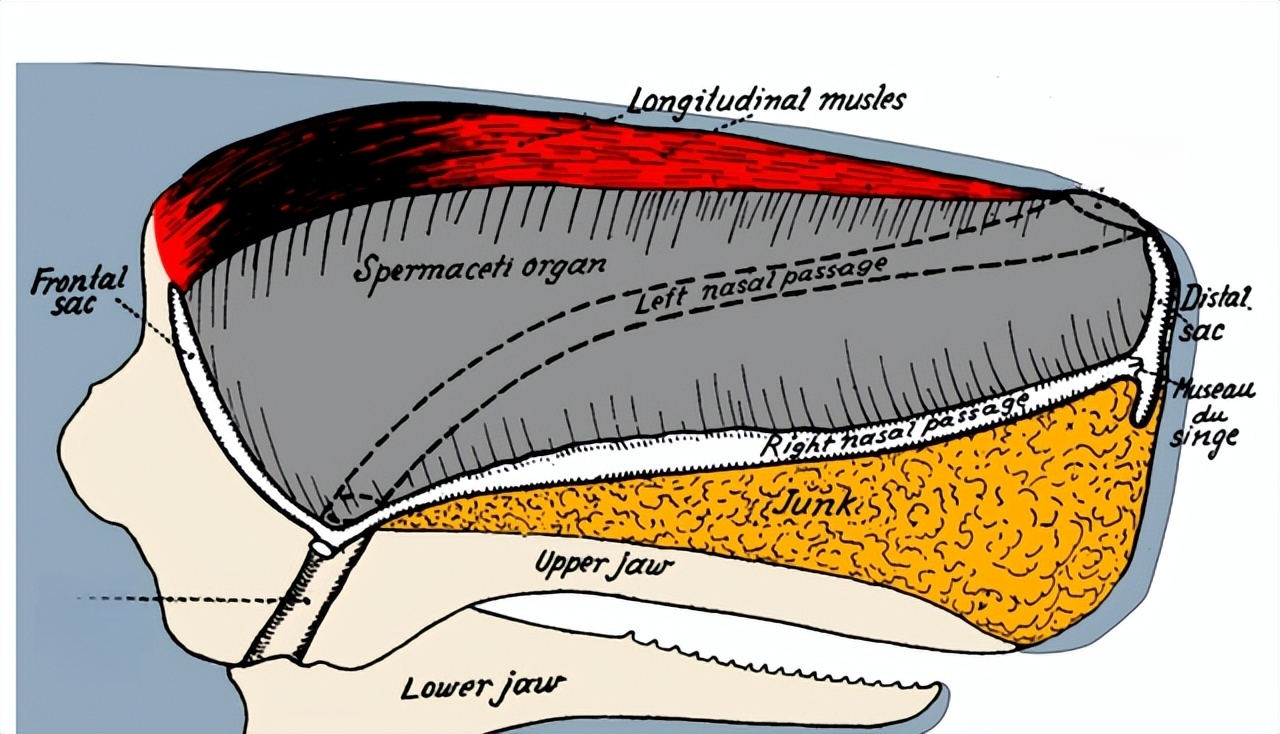

其头部巨大,占全身近三分之一,头骨内部并非由骨骼支撑,而是充满了鲸脑油,这使得它们的头部看起来颇为奇特。

抹香鲸拥有令人惊叹的深潜能力。为了捕食,它们会勇敢地潜入黑暗的深海。

在那神秘的深海领域,抹香鲸的主要猎物包括鲨鱼、硬骨鱼类和头足类动物。其中,头足类动物占据了其食物来源的60%至70%。

虽然人类尚未直接观测到抹香鲸捕食的完整过程,但通过对其胃内容物和皮肤上的吸盘印痕的研究,科学家们确认了这种捕食关系的存在。抹香鲸能够在深海中自如活动,这与其独特的身体结构密不可分。

其额部内部充满的鲸脑油,不仅有助于进行回声定位,还有研究表明,抹香鲸可能通过调节鲸脑油的密度来控制浮沉,这一功能与鲨鱼的肝脏类似。此外,厚实的鲸脑油还能够保护抹香鲸的脑部免受深水高压的伤害,使它们能够潜入深达2550米的海域,并在其中停留长达一个小时。

说到抹香鲸,就不得不提到与它紧密相关的龙涎香。龙涎香实际上是抹香鲸的肠道分泌物。

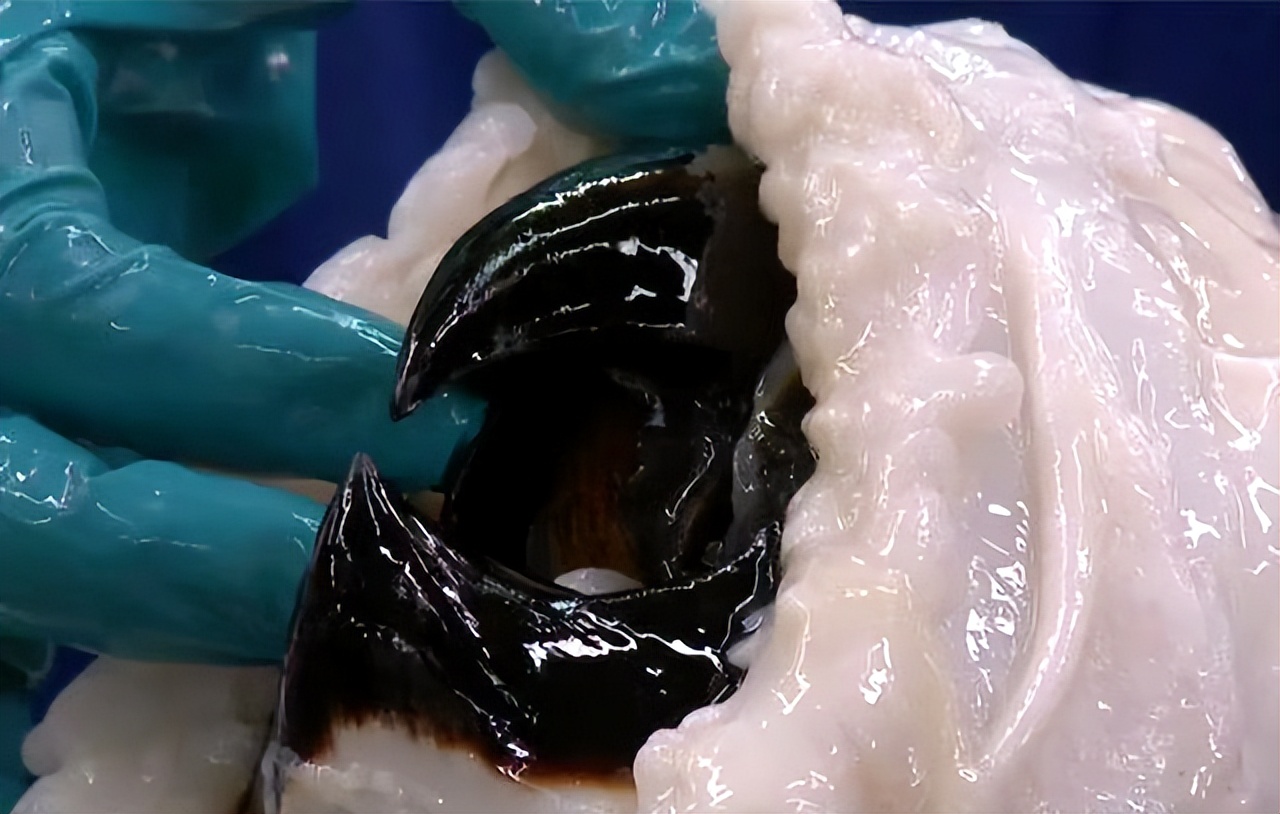

抹香鲸捕食的头足类动物,其口部有坚硬的角质喙。这些角质喙即便被抹香鲸吞食,依然坚硬,并会在肠道中堆积,导致肠道不适。

为缓解这种不适,抹香鲸的肠道会分泌一种粘稠的蜡状物质,将这些角质喙包裹成团块。最终,抹香鲸会将这些物质排出体外。

若运气好,它们可能会在漂流后被冲上海滩。然而,龙涎香的形成过程充满了诸多未知。

我们目前尚不清楚龙涎香从形成到被抹香鲸排出体外需要耗费多长时间,也不确定它是通过嘴吐出还是从肛门随粪便排出。可以确定的是,龙涎香的形成概率极低,仅有约3%至4%的抹香鲸的肠道中存在这种物质。那么,如何鉴别龙涎香呢?新鲜的龙涎香呈现出灰白色,常常伴有令人不适的鱼腥味。经过晾干处理后,这种腥臭会被一种清新怡人的香气所取代,干燥后的龙涎香颜色从黄褐色到深褐色不等,外观类似琥珀。

真正的龙涎香质地致密且均匀,密度适中,通常会夹杂少量的骨片。干燥的真龙涎香会散发出混合奶香与木香的清新气味,能够溶解于酒精,并且可以点燃。

若将其投入水中,真龙涎香会悬浮在水面,而不会沉入水底。龙涎香在人类历史上有着悠久的使用历史和丰富的用途。早在公元前1500年,居住在地中海沿岸的古埃及人就已经发现了龙涎香,并将其应用于香薰和宗教仪式,甚至在巫医仪式中也有所使用。

此后,龙涎香的名声随着阿拉伯商人的传播而在全球范围内扩散。在中国,最早关于龙涎香的记载可以追溯到唐代,到了宋代,其知名度进一步提高,并增添了许多神秘的传说。

在西方国家,龙涎香也常常被磨成粉末后加入食品和饮料中,以赋予其独特的风味。英王查理二世曾对加入龙涎香的鸡蛋赞不绝口,18世纪的欧洲贵族则热衷于将龙涎香加入土耳其咖啡和热可可中饮用,19世纪中期的朗酒配方中也明确标注添加龙涎香可以增强酒的醇厚与甜润。

此外,龙涎香还被赋予了诸多奇妙的功效,有人认为它能够保护心血管、促进安眠,甚至被视为催情剂。

然而,龙涎香的发现却给抹香鲸带来了巨大的灾难。18世纪,捕鲸者们首次发现抹香鲸的肠道中常常会出现龙涎香。

尽管当时他们对龙涎香的形成机制一无所知,但这一发现让他们看到了其中蕴含的巨大经济利益,于是对抹香鲸展开了大规模的捕杀。抹香鲸的价值并不仅仅在于龙涎香,它们的肉可以供人食用,脂肪可以提炼鲸油,皮革可以制成高档商品,牙齿可以用于雕刻,鲸脑油是当时工业的重要原料,骨骼和内脏也能够被加工成饲料和化肥。

正因如此,从18世纪开始,抹香鲸遭受了近三个世纪的残酷猎杀。随着时间的推移,商业捕鲸的发展经历了起伏。在19世纪,抹香鲸脑油制成的蜡烛曾是美国上层社会的主要照明工具。

早期的捕鲸活动充满了危险,船员们依靠小型单桅帆船接近抹香鲸,使用鱼叉进行捕捉。在这个过程中,抹香鲸的反击常常导致捕鲸船沉没,船员丧命的悲剧也并不少见。

美国作家赫尔曼·梅尔维尔的小说《白鲸记》便是受到此情况的启发而创作的。然而,第二次工业革命的到来使捕鲸业迎来了新的高潮。

大型捕鲸船的出现让捕鲸变得更加容易,全球捕获的抹香鲸数量急剧增加,抹香鲸的种群数量也因此急剧减少。

为了保护抹香鲸,一些国家陆续出台了限制龙涎香贸易的法律。例如,1973年,美国在《濒危物种法》中规定,私人持有和交易龙涎香是违法的;1999年,澳大利亚在《联邦环境保护和生物多样性保护法》中明确禁止以商业目的进出口龙涎香;印度的《野生动物保护法》也将出售龙涎香视为非法行为。

随着商业捕鲸活动的结束,全球抹香鲸的种群正在缓慢地恢复。实际上,抹香鲸并非人们曾经所认为的愚蠢巨兽,它们是高度社会化的动物,拥有丰富的情感。当同类受伤时,抹香鲸会主动提供帮助并给予安慰。

我们应该认识到抹香鲸的复杂性和重要性,不再仅仅将它们视为一种资源,而是应该与它们共同分享这片海洋,让它们能够在海洋中自由自在地生活。