1661年,当郑成功率领数百艘战船横渡台湾海峡时,他手中的武器不仅是火枪与大炮,还有一张由白银编织的全球贸易网络。这场东方海商与西方殖民者的对决,本质是一场经济与军事的双重博弈。郑氏集团以白银为刃,瓦解了荷兰东印度公司在东亚的霸权,更书写了中国海权史上最辉煌的篇章。

郑氏海商集团的崛起,建立在对白银流动的绝对掌控上。其核心策略包括:

1. 垄断东西洋航线:郑芝龙时期已构建覆盖日本、东南亚、印度乃至欧洲的贸易网络。至郑成功时代,每年派往日本的商船占中国对日贸易总量的80%,年均获利达269万两白银。

2. 五商组织体系:设立“山路五商”(金、木、水、火、土)与“海路五商”(仁、义、礼、智、信),前者负责采购丝绸、瓷器等大陆商品,后者专营海外白银、军需物资的转运,形成“以商养兵”的闭环。

3. 定价权争夺:通过规模化采购压低生丝、茶叶等商品成本,以价格优势挤压荷兰商船利润。

中国生丝在墨西哥市场的价格仅为西班牙货的三分之一,直接导致荷兰转口贸易萎缩。郑成功深知荷兰东印度公司的命脉在于贸易现金流,遂采取三阶段打击:

1. 贸易封锁:1660年,郑成功下令封锁台湾海峡,禁止华商与荷兰人交易,切断其丝绸、瓷器货源。荷兰驻台总督揆一哀叹:“连一根针都运不进热兰遮城”。

2. 白银截流:郑氏控制日本长崎—马尼拉航线,迫使荷兰无法通过中日贸易获取白银。数据显示,1647-1662年,日本对华白银输出的70%流入郑氏口袋,荷兰被迫以更高成本从欧洲调运贵金属。

3. 资源争夺:郑军占领台湾后,立即接管荷兰人经营的鹿皮、蔗糖等产业,将年产值数百万荷兰盾的物资转为己用,彻底瓦解殖民经济基础。

郑成功的军事胜利,离不开白银构建的后勤体系:

1. 军火采购:通过葡萄牙商人从澳门购入欧洲火器,以白银支付。1650年代,郑军装备的欧式火炮数量已超过荷兰驻台部队。

2. 粮饷保障:围困热兰遮城期间,郑军从大陆运粮的船只络绎不绝,仅1661年便消耗白银150吨,相当于同期美洲流入亚洲白银总量的三分之一。

3. 情报网络:斥重金收买荷兰通事何斌,获取台湾水文地图与防御情报。何斌献图后,郑成功即刻赏银2000两,并承诺“克台后以台湾税赋相酬”。

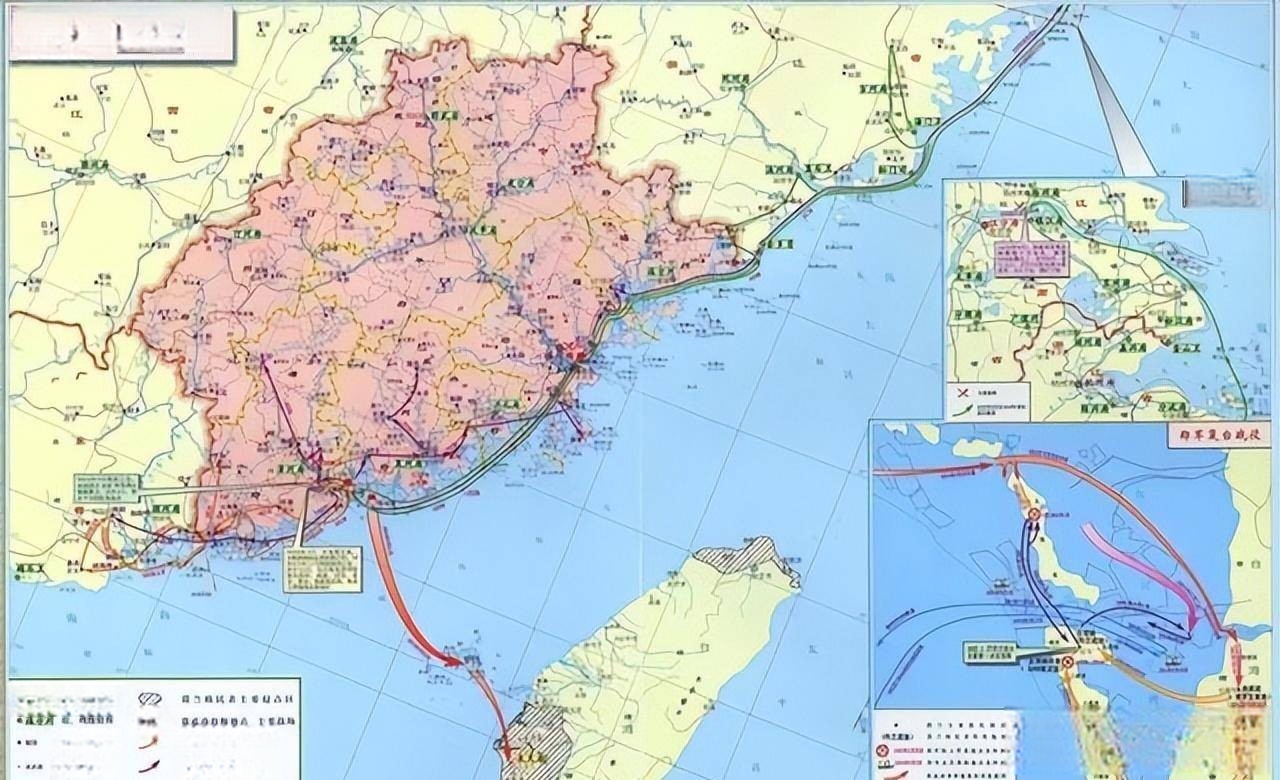

1661年的台江海战,是经济与军事联动的经典案例:

- 以银换时:郑成功用白银贿赂荷兰舰队中的汉人水手,获知荷兰援军动向,拖延其抵达时间。

- 物资消耗战:荷兰舰队因长期封锁导致补给不足,旗舰“厄克号”触礁后,士兵为争夺有限食物爆发内讧。郑军则凭借白银储备,维持长达9个月的围城。

- 心理威慑:郑成功向荷兰士兵散发白银,承诺“投降者赏银二十两”,加速敌军士气崩溃。最终荷兰阵亡128人,被迫签署降书。

郑成功的胜利揭示了一条铁律:谁掌握贸易命脉,谁就主导战争结局。

- 经济殖民的反制:荷兰试图通过垄断香料贸易控制东亚,却因失去白银流通主导权而溃败。郑氏则以“通洋裕国”战略,将海洋贸易转化为国家实力。

- 早期全球化博弈:郑氏集团与荷兰东印度公司的较量,实为两种全球化模式的碰撞——荷兰依赖武力殖民,郑氏依托民间商业网络。最终,更具弹性的东方模式胜出。

- 现代启示录:当今的芯片战、能源战中,郑成功的“白银战略”依然具有借鉴意义:唯有掌控产业链关键节点,才能在国际博弈中占据主动。

从白银到芯片,不变的博弈逻辑,三百年前,郑成功用白银击碎西方殖民者的野心;三百年后,全球竞争的战场从海洋转向科技与金融。然而,核心法则从未改变——经济实力才是国家强盛的根基。当我们回望那段“白银铸剑”的历史,不仅是对英雄的致敬,更是对未来的警醒:真正的霸权,永远建立在价值链的制高点上。

参考资料

- 荷兰东印度公司档案:台江内海战役细节

- 《海权1662:郑成功收复台湾》:贸易网络与经济战分析

- 厦门大学邓孔昭教授访谈:郑氏集团的国际化策略