给广东人一勺豆豉,他们能拌下整个星球!

在广东人的味觉体验中,从来不以食材的贵贱作为雅俗的标准。高端食材家常做,家常食材待贵客。鲍参翅肚固然难得,但日常小菜、杂咸酱料才是生活的本真。

刘熙《释名·释饮食》:“豉,嗜也。五味调和,须之而成,乃可甘嗜也。故齐人谓豉声如嗜也。”也就是说淡豆豉之“豉”,应读为“shì”,但现在的大学教材注音为“chi”。我记得初学中医时,很多老师将淡豆豉的“豉”读shi,广府音也是读“shiˋ”。

作为广东人世界里颇具代表性的食材,豆豉可谓百搭之王。

用豆豉烹制的豆豉鲮鱼、豉椒蒸排骨、豉汁蒸鱼等,都是广东人对食材的深刻和灵活运用。

豆豉在广东人眼中就像料理界的“渣女”,和谁都能处CP,天上飞的,地上跑的,土里种的,水里游的……

图:网络

所以,在广东,豆豉一直站在调味料的顶端,笑傲菜市场。

能和它相提并论的,也只有腐乳,那些辣椒酱、芝麻油之流,和豆豉比差了十万八千里。

在广州、深圳、港澳,甚至海外有唐人街的地方都有用豆豉制作的菜式。近百年来,无数广东人随着漂洋过海的船移居海外,在异国他乡落地生根,成家立业。然而,家乡的味道也成为华人走遍世界各地的慰籍,这是全球“粤语们”对家乡美味的坚守与传承。

别的食物判人,豆豉则更像是一个地区、一个时代的底色。

豆豉是由大豆腌制发酵而成的,廉价、鲜美、用途广泛。同时,它还完美解决了豆制品不耐储存运输的问题。据记载,豆豉最早是由江西泰和县流传开来的,却以广东所产最为著名,一提起豆豉,不得不提及广东的“罗定豆豉”和“阳江豆豉”。

图:网络

按原材料分,豆豉可分为“黑豆豆豉”和“黄豆豆豉”。一般上佳的豆豉都是以黑豆作为原料,而以黄豆为原料的豆豉大多是酿豉油时的副产物,通常会制成豆瓣酱等。

在中国人眼中,黑色总是比较金贵,黑色的土猪比白色的大白猪美味;乌鸡是珍贵的药膳,还有黑木耳、黑松子、黑枸杞、黑葡萄等,都远超它们同类的食用价值。

图:网络

《射雕英雄传》里,洪七公对吃狗肉颇有心得,他说:“一黑二黄三花四白”,意思是黑狗的肉最好吃,白狗的肉最逊。当然这里不是提倡吃狗肉,只是金庸为了描述叫花子和狗相爱相杀的文学效果。但“一黑二黄三花四白”却不是金庸原创,事实上,这一说法一直流传于广东农村民众的共识。

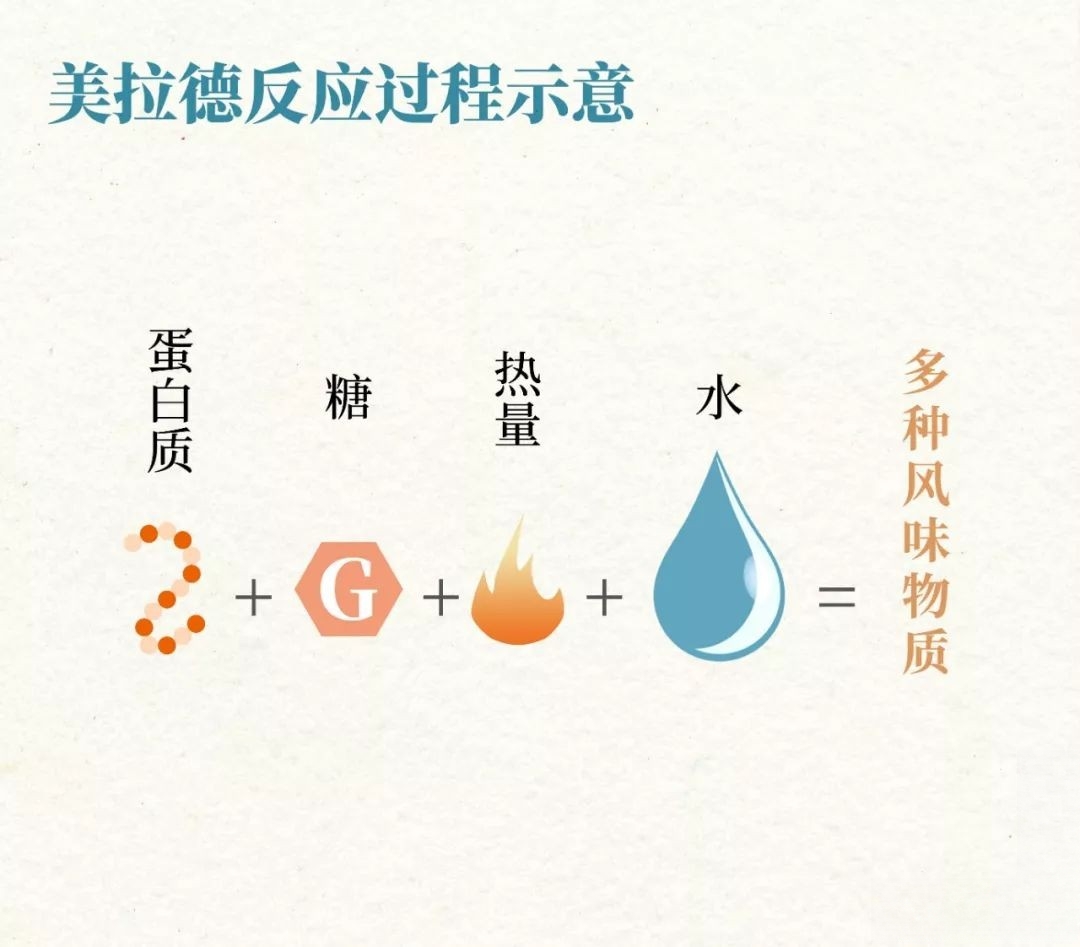

豆豉加工过程中的霉变、发酵,就是一个典型的美拉德反应。

如今谈美食必提的美拉德反应,本质上,它是一种通过发酵、加热等手段,让羰基化合物(还原糖类)和氨基化合物(氨基酸和蛋白质)间产生化学反应,产生棕色甚至是黑色的大分子物质类黑精或称拟黑素的反应。

纵观豆豉的整个制作过程:自然生长出来的黑色、黄色的豆类,经过人工雕琢,变成酱豆,再经由自然界中的温度、湿度和时间介入,让它们重新恢复黑、黄的颜色。这种料理食材的方式本身,就符合道家道法自然的理念。其中蕴含着深刻的文人哲学,这也许是倔强的广东人将本来廉价的豆豉列为上品雅馔的深层原因。

豆豉的制作过程

豆豉是中药里面不可缺少的一味药。

对于万物皆有办法用于养生的广东人,是不会放过一粒豆豉的。

脑洞大开的老广在原粒豆豉中加入紫苏、生姜等炮制出“紫苏豆豉”、“羌豉”等风味各异,疗效显著不一的养生食材。

豆豉古称幽菽,成书于后魏时期的农业著作《齐民要术》载有制作豆豉的技法。后来李时珍在《本草纲目》上也对豆豉的制作工艺有详细记载。东汉开始用作药物,以后历代食籍、药籍均有关于它的记述。

豉,味苦性寒,无毒。主治伤寒、头痛、寒热、瘴气、恶毒、烦躁、满闷、虚劳、喘吸、两脚疼冷,又杀六畜胎子诸毒。豆豉作为药用始见于医圣张仲景《伤寒杂病论》的“栀子豉方汤”,载为“香豉”名,今为区别食用的咸豆豉,故以“淡豆豉”为正名。

豆豉是由黑豆制成,故其性味功效来自于制作工艺。李时珍云:黑豆性平,作豉则寒。因经蒸,所以能升能散。得葱则发汗,得盐则吐,得酒则治风,得薤头则治痢,得蒜则止血。

简简单单的豆豉、和盐按特定比例入瓮中封藏,静待发酵。

盐是用来上味,同时能让蛋白质转性,令豆豉变得软糯。两种药食同源的食材职责分明,结构清晰。这绝不是百物一味的肤浅,而是高蛋白经由高温之后出现的酵化、变性。

大豆的蛋白质在发酵中产生的“豉香”与茶枝柑果皮里挥发性油产生的复合型“果香”相得益彰。陈皮与豆豉的结合,达到味觉上的某种平衡,体现了“老广人”不拘一格,不按常理出牌,以巧思获取更幽深滋味的用心。

智商税系列产品中最眉清目秀的一个——“纳豆”

图:网络

纳豆两字读起来清新可人,但如果在前面加了唐字,读起来感觉是可以当漂亮国总统的狠角色。

“反智税”界有两条定律:1、所有补品,但凡前缀是其他国家的,基本都是智商税;2、出自日本但宣称传统层面源自于天朝的,必然是智商税。

第一,除了东亚文化圈的散布在世界各地的华人外,是没有“补”这个概念的,他们的语言体系里补品这个单词都找不到,所有哪来“补品”卖给我们?

第二,日本的确很多传统手艺出自我国,并一直流传下来。但商家如果把吃瓜群众的目光引向“传统”、“日制”等非商品本身,这时候商家的目的不是来关心我们的身体,而是准备向咱收“税”了。

很幸运,纳豆两条都中了。

纳豆号称日本人民最为喜爱的食品之一,也是只有他们才喜欢吃。因为纳豆与臭豆腐、臭桂鱼等都是发酵而成的,这些都有一股蛋白质发酵的气味,具象一点就是“浓缩的脚臭味”。就味道而言喜欢的人很欢喜,恶心的人很厌恶,而更令人难以接受的是它那像鼻涕一样的拉丝。

据史料记载纳豆的前身其实就是“豆豉”。在唐朝时,东渡的僧人鉴真和尚把豆豉、茶……等制作工艺带回日本的。

日本的茶道、香道、花道都来源于我国的唐代

刚到日本的豆豉,跟如今的纳豆并非一样,更像胶东半岛一带的臭酱豆或者河南周口的一种小吃豆糁。受检真的影响,这种食品最早只在日本寺庙留香,所以叫“寺纳豆”。后来慢慢在民间流传起来,或许在人传人的过程中,豆豉的做法跟原来有差别,所以出现了现在主流的拉丝纳豆。

同样是豆子,同样是发酵,由于工艺的差别,导致参与发酵的微生物群落不一样,所以出来的成品就是豆豉、纳豆、臭豆腐……

传统的纳豆是把蒸熟的豆子放在经过高温的稻草上发酵,这个过程中枯草杆菌活下来,而其他微生物都耐不住被消灭了。所以就变成日本豆豉-“纳豆”。

所以纳豆并不高贵,它只是我们老祖宗发酵工艺的一个变种而已,跟黄豆酱、豆豉等一样是辅食而已。而在香气方面豆豉、豆瓣酱是幽幽的豆香味。即使功效上各有千秋,但考虑性价比等各方面,老祖宗严选的豆豉完全吊打日本的纳豆。

声明:

1、此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,我们将及时进行处理。

2、图片来源于网络,若有侵权请联系删除。

3、本文仅代表个人观点,不代表平台立场。

作者:指月

图片:来源网络

作者简介:指月,国家评茶师,传统中医。略懂玄黄,无事就喝茶、打坐。一个简单有趣的茶人。我专注于分享两件事:一是常识,二是打破“常识”。

希望指月今天的分享,能够对你有所启发,欢迎关注,评论和分享。