引言

自2022年起,关于“歼20在东海上空遭F35咬尾,靠僚机支援才脱险”的传闻层出不穷,网络一时间渲染“中美隐形战机惊险对决”。

不过此类说法大多来源于自媒体的所谓“独家消息”或境外论坛的碎片化爆料,并不是真实消息。

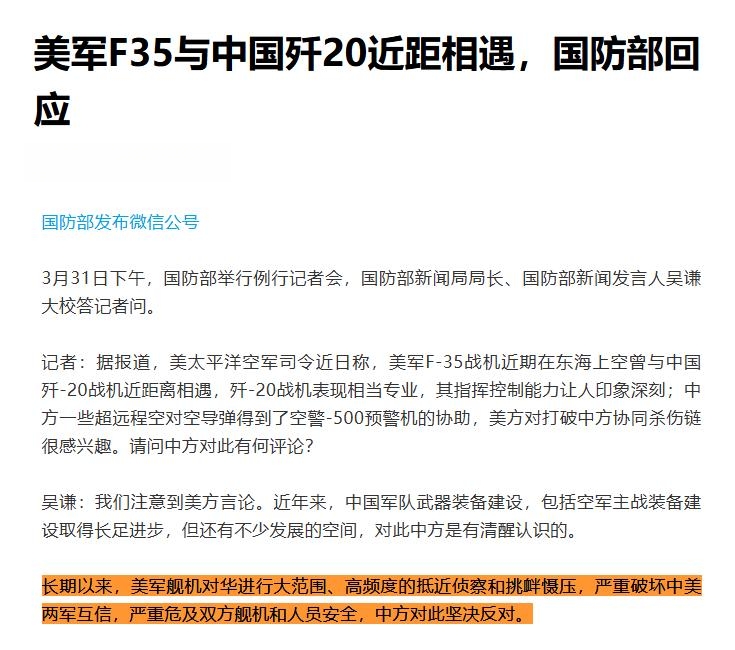

美国太平洋司令部空军司令在后来的谈话中,曾提及“东海接触事件”,而中国国防部发言人则在当年3月的记者会上对“F35压制歼20”的说法予以了明确否认。

这样的表态,也为所有试图探究东海空域真实局势的人留下了思考的空间。

一、传言真相与官方态度

针对这则颇具戏剧化的“咬尾”说法,中国国防部发言人吴谦重申,中国对于本国海空域的情报监控能力一直在稳步提升,美军频繁抵近侦察不但干扰地区和平,也会增加海空意外风险。

官方若真有握有确凿证据,自然会在第一时间披露。

事实上,从公开信息可知,“近距离伴飞”更多是一种战术警戒或伴随监视行动,而并非网上讹传的“危险追逐”。

伴随着网络时代的信息裂变,一些军迷群体习惯拿一部分画面或只言片语就进行推断,不断放大“绝密内情”的噱头。

舆论场里真假混杂,有些话题会被赋予各种各样的的标签,一旦带上这种情绪化滤镜,就很难保持冷静和客观的判断。

二、歼20与F35的真实对比

当我们理性审视歼20和F35时,与其把注意力都放在所谓的“咬尾”情节上,不如着眼于更关键的参数对比和战略运用——例如隐身设计、机动能力、综合作战体系的协同程度。

从技术角度看,歼20拥有不俗的超音速巡航表现,F35则具备成熟的作战网络和隐身模式,二者各有优势。

东海地区的高强度环境下,谁能更早发现对方,谁能在战场信息链条中占据主动,就往往能在短时间内压制对手。

而美国和中国都在积极打造“体系化作战”——动用预警机、地面雷达、电子对抗等多方力量协同运作,使单个战机的竞争不再局限于简单的技术参数比拼。

三、东海空域博弈的深层逻辑

围绕东海这一关键区域,美日等国对华抵近侦察已逐渐常态化,一方面是测试中国海空军的反应速度和作战能力,另一方面也是在国际舆论上给对手施加压力。

而中国在发展新型战机的同时,也更注重整体作战体系的融合,比如歼20与空警-500的数据链互动,可在识别、打击和防御环节发挥高效率。

值得注意的是,舆论战与技术竞争往往是互相促进的。

美国军方在媒体访谈中,有时会有意无意地突出F35的技术优势;中国也会通过航空展览或官方媒体公开歼20最新动向,展示本国装备的研发实力。

看似喧嚣的暗战背后,未尝不是大国在博弈过程中相互试探的一种方式。

结尾

单打独斗的对决早已不是现代空战的主流,真正决定军事对抗胜负的,往往是整个信息化体系的综合性与可持续性。

无论歼20还是F35,背后都有整个工业基础、情报网络和国防体系在支撑。

透过传言看本质,我们更应该关注的是大国军事投入和战略心态的演变。