引言

在古代,生个女儿简直比生瘟神还要可怕!生了儿子,张灯结彩请客吃饭,生了女儿?有的地方直接丢进马桶,有的按进水缸,还有的灌上烈酒闷死!

这可不是个别现象,而是古代社会长期存在的丑陋现实,特别是在福建、江西、浙江等地,溺婴成风,甚至有地方“一村一年溺死数十女婴”!

官府明明知道这个事儿,却总是一边下令禁止,一边睁只眼闭只眼,到底是为什么?

一个女儿,值不值得多一张嘴?

古人有句话:“儿子是传家宝,女儿是赔钱货。”这话虽然听着扎心,但在几百年前的中国,这不仅是一句俗语,而是很多家庭的生存逻辑。

对于古代那些贫困家庭来说,生一个女儿,不仅意味着要养活她十几年,还要在她出嫁时准备一大笔嫁妆,经济上根本吃不消。于是,很多人干脆选择“生下来,就解决掉”。

翻开清朝的地方志,你会发现,“溺女”在福建、浙江、江西一带,已经成了一种约定俗成的习俗。

比如,清代江西靖安县,一年出生5000名女婴,最后存活的只有几百个,大部分在出生后几天内就被父母亲手溺死。地方官府对此心知肚明,却并未严厉追究。

浙江温州是“溺婴之风”最盛行的地区之一,《温州府志》里直言:“生女不举,旧习不迁。”

也就是说,温州人生了女婴后,不抱、不养,直接扔掉,这是当地的传统习俗,改不了。甚至在一些贫困地区,村子里每年有数十名女婴被溺死,而父母的理由往往是“养不起”。

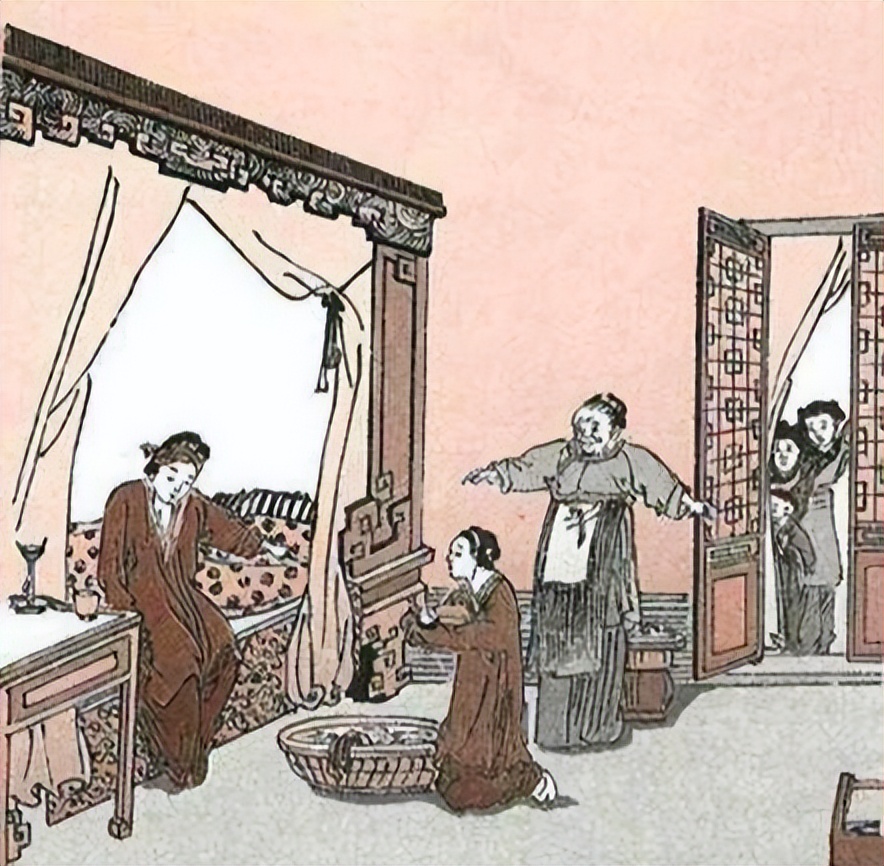

当然,这并不是个例。《永嘉县志》里也记录了类似的情况,某村民家里已经有两个女儿,当第三个女儿出生时,丈夫当场决定不养,直接把婴儿按进水缸,妻子虽然不舍,但也不敢反对。

在这些地方,“生男不生女”几乎成了刻在骨子里的规矩,养一个女儿不但意味着家庭要花费更多,还可能因为嫁妆问题,拖垮整个家族的经济。

贫穷是溺婴现象的重要原因。清朝康熙年间,温州府的人口从1681年的19万户暴增到1820年的37万户,几乎翻倍。

然而,这里大部分是山区,农业资源极其有限,按照当时的计算,一个五口之家至少需要3亩地才能糊口,而温州地区的很多农民人均耕地不到2亩。

也就是说,人口暴增,但可耕地越来越少,粮食供给严重不足,普通百姓要么挨饿,要么减少家中人口,而女婴首当其冲成为牺牲品。

对于那些一贫如洗的家庭来说,“养女儿,不如养猪”,猪还能卖钱,但女儿长大后不仅不能养家,还要倒贴嫁妆,这让许多家庭对女婴“敬而远之”。

《平阳县志》就明确写道:“贫而多子者,往往产女而溺之。”在他们眼里,溺婴不是冷血,而是“现实考量”——省下粮食、减轻负担,家里的活口还能多撑几年。

养儿防老,养女破产?

如果说贫困让人溺婴,那么“厚嫁”风俗则让溺婴成为了“有钱人家”也不愿意养女儿的理由。

古代的婚姻是男方占主动,女方家如果想让女儿嫁个好人家,必须给出体面的嫁妆。到了明清时期,嫁妆的“内卷”程度,已经到了离谱的地步。

《温州王氏族约》里就有这样的记载:“求婿者趋富,娶妇者论财。”也就是说,想要嫁个好人家,你得拿得出银子,否则女儿就嫁不出去。

在浙江瑞安,曾有一户姓张的人家,家境还算不错,但连续生了三个女儿。为了凑齐大女儿的嫁妆,他们把家里的田地卖了几亩。

等到二女儿要嫁人时,又去借债。等到三女儿出生,张家人彻底崩溃了:“再养一个,咱家就得要饭去了。”于是,三女儿出生没几天,就被一家人默默地送走了——直接被丢进河里。

温州地区的《泰顺分疆录》也有类似的记载,许多家庭生了女孩后,会先估算一下未来的“成本”:

养到16岁,需要花费多少粮食?

如果要嫁给中等人家,妆奁需要多少银子?

娶媳妇时,家里还有没有钱?

算完账后,发现“划不来”的,就会直接将女婴溺死。《瑞安县志》里甚至写道:“嫁娶尚侈,故城市之中养女者,反多淹死。” 在这些人看来,不是不爱女儿,而是“养不起”,不如一开始就别让她活下去。

清朝嘉庆年间,浙江巡抚程含章看到了这些问题,试图改变。他下令:“嗣后民间嫁女,不许用金银玉翠绣衣。”

也就是说,嫁女不能再拼财力,而是要回归俭朴。但这个命令下达后,并没有太大效果。毕竟,婚姻市场的竞争早已让“厚嫁”成为了“刚需”,没有丰厚嫁妆的女子,根本嫁不出去。于是,溺婴现象依旧没有减少。

皇帝三令五申,百姓照样溺婴

面对这样的社会现象,朝廷当然不会坐视不理。从宋朝到清朝,几乎每一位皇帝都曾下令禁止溺婴,但收效甚微。

顺治十六年(1659年),左都御史魏裔介向皇帝上奏,说福建、浙江等地溺婴成风,希望朝廷能管一管。顺治帝怒不可遏,立刻下令:“溺婴恶俗,痛恨至极,严行禁革。”然而几年过去,民间依旧我行我素。

康熙年间,朝廷又颁布了法令:“溺女相习成风,著令禁止,违者照律治罪。”但即使官方明令禁止,地方官员真正执行时却敷衍了事。

很多知县甚至默认:“溺婴之弊,事在房帏,查之多有不便。”换句话说,谁家生了女婴,谁家溺死了女婴,官府根本没办法管。

直到乾隆三十七年,朝廷才下了最严厉的禁令,将溺婴列入“杀子罪”,违者杖六十,徒刑一年。这个法令看似严格,但执行力依旧有限。

《温州府志》记载:“生女不举,旧习不迁。”这就说明,即便法律摆在那,百姓依旧照旧行事,地方官也睁一只眼闭一只眼。

到了晚清,随着西方传教士进入中国,他们开始在沿海地区建立育婴堂,收养被遗弃的女婴。清政府也借此设立官办育婴堂,试图用慈善的方式挽救溺婴。

但这依旧无法从根本上改变问题,直到现代社会建立,溺婴现象才真正消失。

清政府虽然多次试图遏制溺婴现象,但由于社会观念、经济状况的限制,百姓对“溺婴”始终抱着“无奈但必要”的态度。

官府的禁令并未真正触及根本问题,导致这一陋习持续了几百年,成为封建社会最黑暗的一面之一。而这一切,最终只能靠社会的进步和法治的完善,才得以彻底终结。

参考资料

清代温州溺婴问题探析.丽水学院学报.2023-12-30