“铁公爵”级战舰

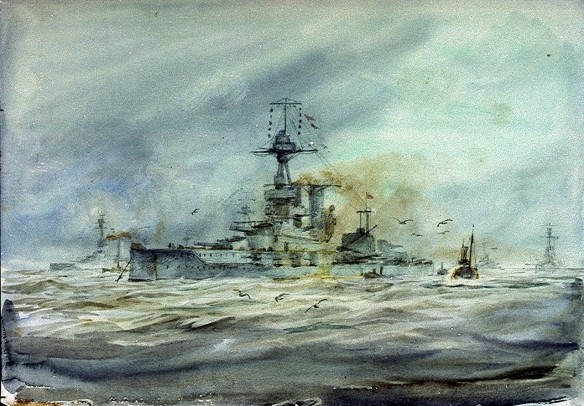

1927年,兰德尔·威尔逊拍摄的位于韦茅斯湾的英国皇家海军“铁公爵”号。(照片)

“铁公爵”号是日德兰海战的参战战舰,并且在那次战斗中是杰利科勋爵的旗舰。这张照片展示的是1927年它在韦茅斯湾沐浴在夕阳余晖下的样子。

“铁公爵”号在日德兰海战中

设计

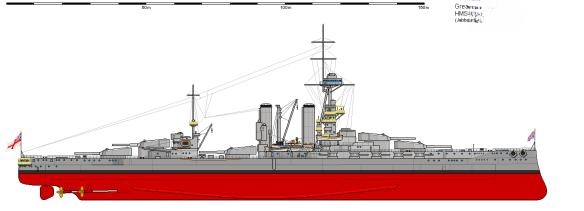

最初的设计是基于“乔治五世”级战列舰进行改进,航速为21节,配备四门舷侧鱼雷发射管,无艉部鱼雷发射管。

海军建设局局长菲利普·沃茨向海军部提交了五种设计方案,所有方案的特点都是拥有一条厚度为12英寸的主装甲带,沿船体延伸360英尺。虽然总体上沿用了“乔治五世”级的设计思路——包括主武器装备,但在草图方案中出现了一个明显的倒退设计,即桅杆和烟囱的排列方式与1909年建造的早期“猎户座”级战舰相同。然而,在筹备过程中,这种设计的缺点被有力地指出,因此这一想法未再继续推进。在这五种设计方案中,M1V方案获得批准,并且毫无疑问地为四艘该型战舰划拨了资金,因为与德国的战争似乎极有可能爆发,而且很快就会到来。

“铁公爵”级(在建造过程中被命名为这个名字)的尺寸比“乔治五世”级更大,这代表了从“猎户座”级基础设计经过“乔治五世”级的过渡后最终的发展形态。它们是英国首批装备6英寸副炮的无畏舰,也是首批装备任何类型防空炮的战舰。

建成后的“铁公爵”级名义上比“乔治五世”级重2000吨,全长增加了25到26英尺,舰宽增加了1英尺,设计吃水深度增加了6英寸。排水量的显著增加是由于更重型且防护更好的副炮武器、增强的鱼雷武器以及略有增加的燃油容量所导致的。有一种名为“MV”的设计方案,与“MIV”方案相同,但装甲带厚度减为8英寸和7英寸,不过似乎没有再对其进行进一步的考虑。

该级战舰增加的长度用于艏楼和艉楼甲板,对于艏楼来说,是为了抵消6英寸副炮的重量带来的影响并提供一定的浮力,同时将副炮从船头向后布置;对于艉楼甲板来说,是为了容纳艉部主甲板上的两门6英寸火炮。其干舷比许多之前的英国无畏舰都要低得多,实际上,直到1913年“皇家君主”级战舰的出现,才再次出现如此低的干舷。主武器的布局与“乔治五世”级几乎相同,但建成时所有该级战舰都配备了火控指挥系统。

6英寸火炮上一次出现是在“爱德华七世”级战舰(1906 - 1907年)上,但当时它是作为主武器的辅助,而非用于反潜目的,因为反潜任务由12磅炮和3磅炮承担。而且,根据第一海务大臣(费舍尔海军上将)的想法,尽管有人反复批评4英寸反潜武器对当时的驱逐舰无效,但在这期间建造的战舰都没有装备比4英寸反潜武器更重型的装备。

最初的设计方案之一以4英寸副炮为特色,但1909年马克·克尔海军上将撰写的一份报告建议做出改变,并指出大多数现役人员的意见倾向于使用6英寸火炮执行反潜任务,以及在近距离战斗中对抗重型战舰。这使得6英寸副炮几乎成为了该设计的主要特点。

桅杆布局

在前烟囱前方紧邻处设置全三脚前桅。

在火控台后方安装高大的顶桅。

在前方安装短的上桅,不过“印度皇帝”号建成时只配备了短旗杆而没有上桅。

在火控台下方的星形结构处设置粗壮的前支柱。

建成时没有后主桅。

无线通信天线直接延伸到船尾或后上层建筑。

在第二烟囱后方紧邻处安装用于主吊杆的高大吊杆柱。在其两侧(左舷和右舷)各有非常短的吊杆柱。

从后上层建筑的每个前角悬挂长吊杆。这些吊杆可以垂直向上收起,或者交叉靠在后上层建筑的前部。

该级战舰的桅杆布局与“乔治五世”级非常相似,只是“铁公爵”级建成时配备了全三脚前桅。它们是为皇家海军建造的最后一批具有独特单桅布局的战列舰,而这种单桅布局是此前三级战舰的一个特点。

外观

人们认为“铁公爵”级不如“乔治五世”级好看,主要是因为其圆形烟囱较小。除了“印度皇帝”号外,其他该级战舰都安装了艉楼走廊。

可以通过以下几点将“铁公爵”级与“乔治五世”级区分开来:

1. 艏楼的炮台以及艉部主甲板两侧的6英寸火炮。

2. 尺寸相同的小型圆形烟囱。

3. 全长的三脚桅支腿(“乔治五世”级从1917年起也有类似结构)。

各舰建成时的差异

- “铁公爵”号:舰桥上方有小型测距仪。

- “马尔伯勒”号:舰桥上方无测距仪(仅1914年如此)。

- “本鲍”号:吊杆柱有浅三角形支柱。

- “印度皇帝”号:无艉楼走廊;主吊杆柱无支柱(1915 - 1916年添加)。

1930年《海军条约》签订后,得出的结论是除了“铁公爵”号本身,“铁公爵”级的其他战舰都将被拆解,“铁公爵”号将被解除武装,用作枪炮训练舰。条约中的相关条款规定,“铁公爵”号应尽快进行改装,实际上,改装工作应在条约批准后的十二个月内开始,并在十八个月内完成。对于其解除武装的问题进行了大量的思考,随之出现的问题是,用什么较小口径的火炮来取代即将拆除的13.5英寸火炮。

当时,双管8英寸火炮很受青睐,但这将涉及到对战炮塔和支撑结构进行大量的重新布置,所以最终安装了6英寸和4.7英寸火炮。不过,在整个20世纪30年代,还测试了一些实验性的装备,以便在其他战列舰需要进行改造时,为它们安装合适的副炮武器。总共拆除了4258吨的装备。

“铁公爵”级:1919年主要参数

- 排水量(吨):26300(标准载重),31620(满载)(该级平均水平)。

- 长度:580英尺4英寸(垂线间长),623英尺9英寸(全长)(该级平均水平)。

- 舰宽:90英尺1英寸。

- 吃水深度:28英尺10英寸(标准载重),32英尺6英寸(满载)。

武器装备

- 10门13.5英寸45倍径Mk V型火炮,12门6英寸Mk VII型火炮,4门3磅炮,5挺机枪,2门3英寸防空炮,4具21英寸(水下)鱼雷发射管。

装甲

- 主装甲带:12 - 9 - 8英寸,舱壁:6 - 4英寸,上部舷侧舱壁:8英寸,炮塔座圈:10 - 9 - 8 - 4 - 3英寸,炮塔:11 - 5.5 - 4英寸,司令塔:11 - 6 - 3英寸,甲板:艏楼1英寸;上层2 - 1.25英寸,主甲板1.5英寸,中层2.5 - 1英寸,下层2.5英寸,弹药库隔板1.5英寸。

探照灯

8个36英寸的探照灯,2个24英寸的信号探照灯。安装了改进的控制装置。

舰载机

在13.5英寸炮塔顶部(“B”炮塔和“Q”炮塔)设有跑道。“印度皇帝”号配备了用于拖曳风筝(气球)的装置。在战后时期,通常不搭载舰载机,但在演习需要时会搭载。

动力装置

帕森斯直接驱动涡轮机,驱动4个螺旋桨。

锅炉:18台亚罗锅炉(“铁公爵”号和“本鲍”号上是巴布科克·威尔科克斯锅炉)。

轴马力:29000,航速21节。

续航里程:12节航速时8100海里。

燃料(吨):正常载煤量900吨,载油量1050吨,最大载煤量3250吨。由于增加了额外重量,最大航速略低于20节。

桅杆布局

短顶桅,无上桅。“印度皇帝”号和“铁公爵”号在星形结构处有非常长的前支柱。后上层建筑上有双无线通信天线撑杆(“印度皇帝”号上的较短,其他三艘较长)。

外观

由于战时的改装,与1914年相比,外观有了很大变化,总体上看起来更加厚重。增加了探照灯塔,扩大了火控台,增设了飞机平台,桅杆布局简化,战争结束时炮塔上涂有刻度(1919年初被涂掉),只有“铁公爵”号在火控台正面和后上层建筑后部装有射程时钟。“印度皇帝”号的前烟囱有炉渣护板,但在1919年初被拆除。

各舰差异

- “本鲍”号:火控塔上方有小罩(该级中唯一有此结构的战舰,1921年拆除),吊杆柱有浅三角形支柱(其他舰的支柱较深)。

- “马尔伯勒”号:从1916年起有长的中部舰桥翼。

- “印度皇帝”号:前烟囱有炉渣护板。无艉楼走廊。后上层建筑上的无线通信天线撑杆较短(其他舰的较长)。

- “铁公爵”号:下层舰桥上有6英寸火炮火控塔(其他舰的在上方)。“铁公爵”号增加了202吨的新装备。

1930年,“本鲍”号被列入处理名单;“印度皇帝”号和“马尔伯勒”号分别于1931年和1932年被列入处理名单。从1932年起,只有“铁公爵”号仍在服役。1931年11月至1932年9月,“铁公爵”号被解除武装。

“B”炮塔和“Y”炮塔被拆除(保留炮塔座圈)。保留6英寸副炮武器。在艉楼甲板上增加了两门4.7英寸防空炮,均位于“Y”炮塔座圈的中轴线上,且在其后方。拆除后上层建筑上的4英寸防空炮。在“B”炮塔座圈顶部安装了小型防空炮。后上层建筑上的测距仪被高射炮火控装置取代。拆除鱼雷发射管。拆除“B”炮塔和“Y”炮塔之间的主装甲带和舷侧装甲。拆除司令塔。保留炮台装甲、甲板和内部防护设施。前部的一组锅炉被拆除,剩余的锅炉改装为仅使用燃油。航速降至约18节。

- 1933 - 1935年:后上层建筑上重新安装4英寸防空炮;1935年秋季拆除艉楼甲板上的4.7英寸防空炮。

- 1939年:为了进行实验,在“Y”炮塔座圈后方安装了一座双联装5.25英寸两用炮塔。

- 1939 - 1945年:基本没有变化,只是在斯卡帕湾作为补给舰和基地防空舰服役期间,拆除了一些6英寸火炮,并增加了许多防空炮。

尽管1930年的《海军条约》对“铁公爵”级的其他三艘战舰判了死刑,但对皇家海军来说也有好处,因为这些战舰可以用于实验,以确定一艘现代战列舰在遭受战斗损伤后能够承受的程度以及保持结构完整性的能力。为此,双方同意将“印度皇帝”号和“马尔伯勒”号交由皇家海军“卓越”号(枪炮训练学校)处置。在接下来的十八个月(从1931年开始)里,对这两艘战舰进行了以下测试。

历史:“铁公爵”号

第一次世界大战后,“铁公爵”级组成了第四战列分舰队,并且非常高效。

- 1918年11月21日:德国公海舰队在福斯湾外投降时,“铁公爵”号位于南线。

- 1919年3月21日:随着大舰队的解散,“铁公爵”号被委任为新组建的地中海舰队(第四战列分舰队)的旗舰。

- 1919年4月:接替“壮丽”号成为地中海舰队旗舰。

- 1919年4月 - 6月:在黑海对布尔什维克进行作战行动。

- 1919年8月11日:离开亚历山大港前往马耳他。

- 1920年4月:在马耳他进行小规模整修,旗舰旗帜暂时移至“阿贾克斯”号上。

- 1920年6月 - 7月:在马尔马拉海和君士坦丁堡对土耳其民族主义者进行作战行动。

- 1920年7月:炮击贝科斯的土耳其民族主义者部队。

- 1921年3月9日:在朴茨茅斯重新服役,再次担任地中海舰队总司令(第四战列分舰队)旗舰。

- 1922年4月5日:与海军上将约翰·德罗贝克爵士一同从马耳他抵达博斯普鲁斯海峡,进行告别访问。

- 1922年4月14日:离开君士坦丁堡前往马耳他,途中访问了查纳克、米蒂利尼、士麦那、利马索尔、海法、塞得港和亚历山大港。

- 1922年4月28日:抵达马耳他。

- 1922年5月12日:离开马耳他前往马赛。

- 1922年5月15日:抵达马赛,约翰·德罗贝克爵士的旗帜被奥斯曼·布罗克爵士的旗帜所取代。

- 1922年5月:返回马耳他,然后出发访问亚历山大港和塞得港。

- 1922年5月23日:抵达雅法,第二天,一名信号兵在海滩游泳时溺水身亡。

- 1922年7月:访问海法、塞浦路斯和士麦那。

- 1922年7月12日:抵达君士坦丁堡。

- 1922年7月31日:在希腊 - 土耳其战争期间,希腊对君士坦丁堡构成威胁后,“铁公爵”号随舰队离开君士坦丁堡。

- 1922年8月20日:访问图兹拉湾(苏丹塞利姆·亚武兹号停泊处)和基利亚利曼,然后返回君士坦丁堡。

- 1922年8月31日:离开博斯普鲁斯海峡,前往亚得里亚海进行一系列访问。

- 1922年9月2日:在多罗海峡时,接到紧急指令,前往士麦那保护英国在希腊军队溃败期间的利益。第二天抵达士麦那。

- 1922年9月9日 - 13日:在士麦那的大屠杀和火灾期间,“铁公爵”号与“阿贾克斯”号一起努力维持秩序并救助受害者。

- 1922年10月3日:搭载盟军代表前往穆达尼亚参加会议。

- 1922年10月5日:将代表们从穆达尼亚运往君士坦丁堡。

- 1922年10月6日 - 8日:停泊在穆达尼亚。

- 1922年11月17日:在君士坦丁堡登陆一支武装卫队,护送被废黜的苏丹穆罕默德六世前往港口,以便他流亡马来亚。

- 1922年12月23日:抵达马耳他。

- 1922年12月27日:离开马耳他前往达达尼尔海峡。

- 1924年9月:被“伊丽莎白女王”号接替舰队旗舰的职务,成为第四战列分舰队的非旗舰战舰。

- 1924年11月1日:第四战列分舰队成为第三战列分舰队。

- 1926年3月9日:在参加完地中海联合演习后,“铁公爵”号及其所属级别战舰被调往大西洋舰队,成为新组建的第三(特殊男孩训练)战列分舰队的旗舰。在地中海的旗舰职务由“决心”号和“皇家橡树”号接替。

- 1928年5月15日:“本鲍”号接替“铁公爵”号成为第三战列分舰队的旗舰。

- 1928年5月30日:在德文波特进入船厂控制状态,进行大规模整修;转为独立服役,作为海上枪炮射击训练舰。

- 1929年6月7日:在波特兰作为海上枪炮射击训练舰服役,接替“虎”号。

- 1931年6月11日:在博格诺里吉斯附近对其姊妹舰“印度皇帝”号进行射击测试,对其造成了损坏,并使其在浅水区坐底。

- 1931年7月27日:抵达罗塞斯,根据《伦敦条约》的条款准备进行解除武装的工作。

- 1931年11月10日:在德文波特进入船厂控制状态。

- 1932年9月6日:在德文波特重新服役,作为海上枪炮训练舰并承担其他训练任务(隶属于朴茨茅斯)。

- 1935年2月20日:在朴茨茅斯重新服役,执行相同的任务。

- 1935年7月16日:参加了在斯皮特黑德为英王乔治五世举行的登基纪念海军阅舰式,之后访问了托贝。

- 1936年5月21日:在朴茨茅斯重新服役,继续作为海上枪炮射击和训练舰。

- 1937年5月20日:参加了在斯皮特黑德为英王乔治六世举行的加冕阅舰式。

- 1939年8月12日:参加了在韦茅斯举行的预备舰队阅舰式。

1939年10月17日在斯卡帕湾的战斗损伤情况

“铁公爵”号停泊在约10英寻深的“C”浮标处,上午10点33分,四架轰炸机从1000至1500英尺的高度进行了俯冲攻击。一枚炸弹(可能是500磅重)在左舷船头不远处的水面爆炸,震动了战舰,并将泥浆和海水掀起很高;第二枚炸弹落在左舷船尾不远处的水面上。

对“C”锅炉房造成的主要损伤似乎是由两枚炸弹(可能是500磅重)造成的,据观察,这两枚炸弹是同时投下的,并且在离战舰舷侧不远的水面爆炸。有可能这两枚炸弹在爆炸前接触到了船舷靠近舭部弯曲处的位置。它们是从一架飞机上投下的,这架飞机以略微倾斜于战舰首尾线的方向,从船头向船尾俯冲约1000英尺。在这两枚炸弹同时投下后,立即观察到第三枚炸弹被投下。没有记录显示第三枚炸弹的落点,但它可能对战舰后部造成了进一步的损伤。

战舰迅速向左舷倾斜,最大倾斜角度可能达到了20至25度,并且似乎在这个角度上稳定了下来。主甲板上的舱口是打开的,当战舰倾斜时,海水漫进了舱口。对于达到这个倾斜角度所用的时间,估计在2到5分钟之间。当袭击者离开后,缆绳被解开,战舰被拖船拖到了奥雷湾的浅水区。在攻击发生后约40分钟,也就是涨潮前约一小时,战舰前部搁浅,受损的一侧朝向岸边。拖船一直工作到涨潮后约一小时,将船尾拉近,使战舰大致与岸边平行,以便让战舰首尾都搁浅在岸上。

随着潮水的退去,战舰慢慢扶正,明显地颤动着,最后向右舷(未受损的一侧)倾斜了3到4度,大概是因为它搁浅的岸边有一定的坡度。战舰被金属工业公司提供的两个7.5吨重的锚固定住。在下一次涨潮时,又进一步努力将船尾拉得更靠近岸边。船底位于沙子和鹅卵石上。潜水员在1939年10月17日报告称,战舰前部搁浅到了机舱后部附近,船尾切割处上方有18英寸到2英尺的空隙。

它一直停留在那个位置直到战争结束。

- 1946年2月:被卖给金属工业公司,准备将其打捞起来拆解。

- 1946年4月19日:在斯卡帕湾被重新浮起。

- 1946年8月15日:离开斯卡帕湾,前往法斯兰(加雷托赫),这是战时金属工业公司收购的一个用于拆船的港口(于15日接管)。

- 1946年8月19日:由于遭遇波涛汹涌的海面和强风而延误了20个小时后,抵达法斯兰。