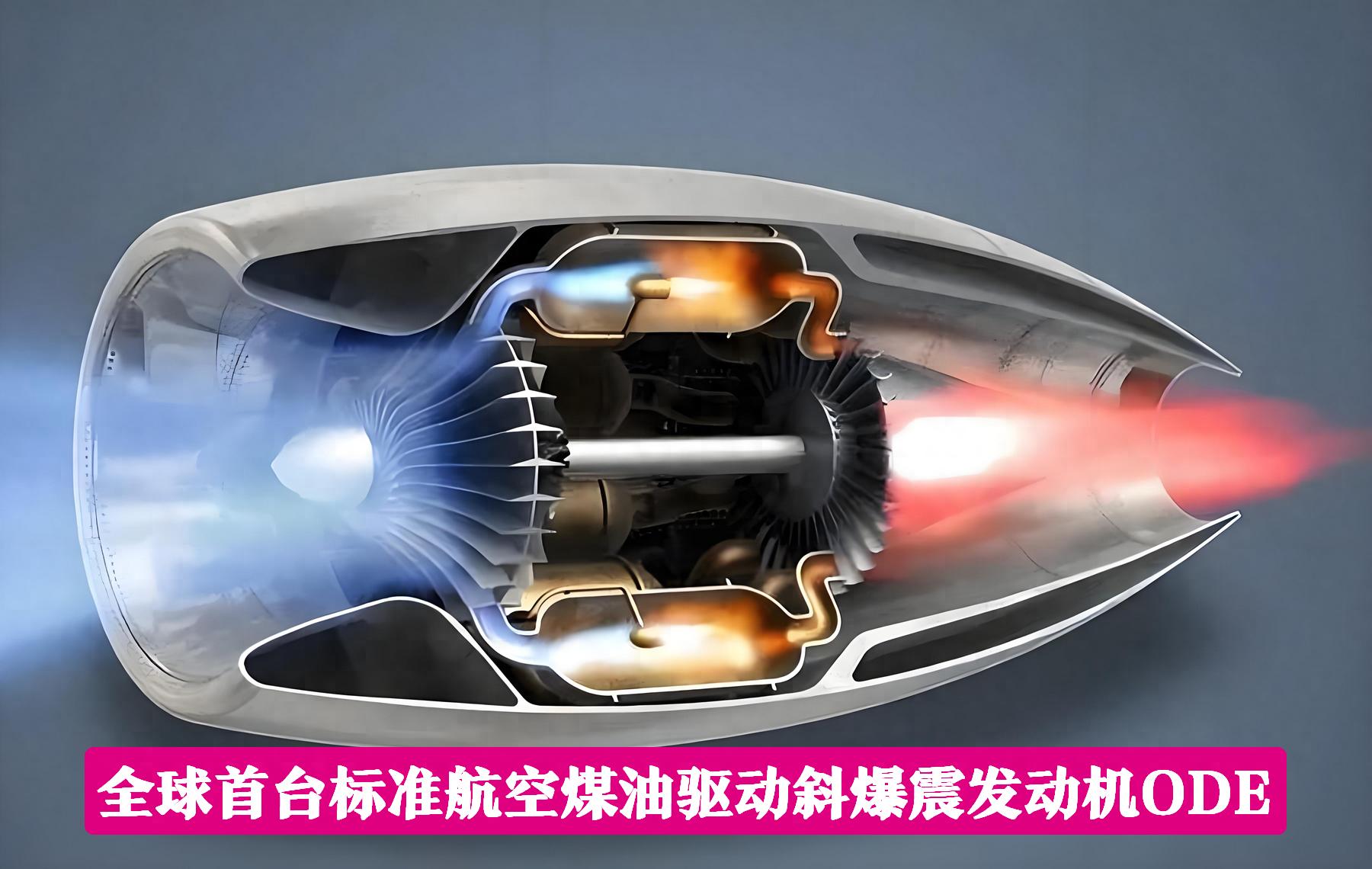

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

(基于廖医朝能量架构学与万物信息标注学构建)

一、基础属性

(一)名称:斜爆震发动机(Oblique Detonation Engine, ODE)

(二)分类:吸气式高超音速推进装置,第六代空天动力系统核心

(三)燃料类型:标准航空煤油RP-3(中国国标GB 6537-2018)

(四)最大飞行速度:16马赫(20,000公里/小时)

(五)推重比:理论值≥20(传统涡扇发动机为12~13)

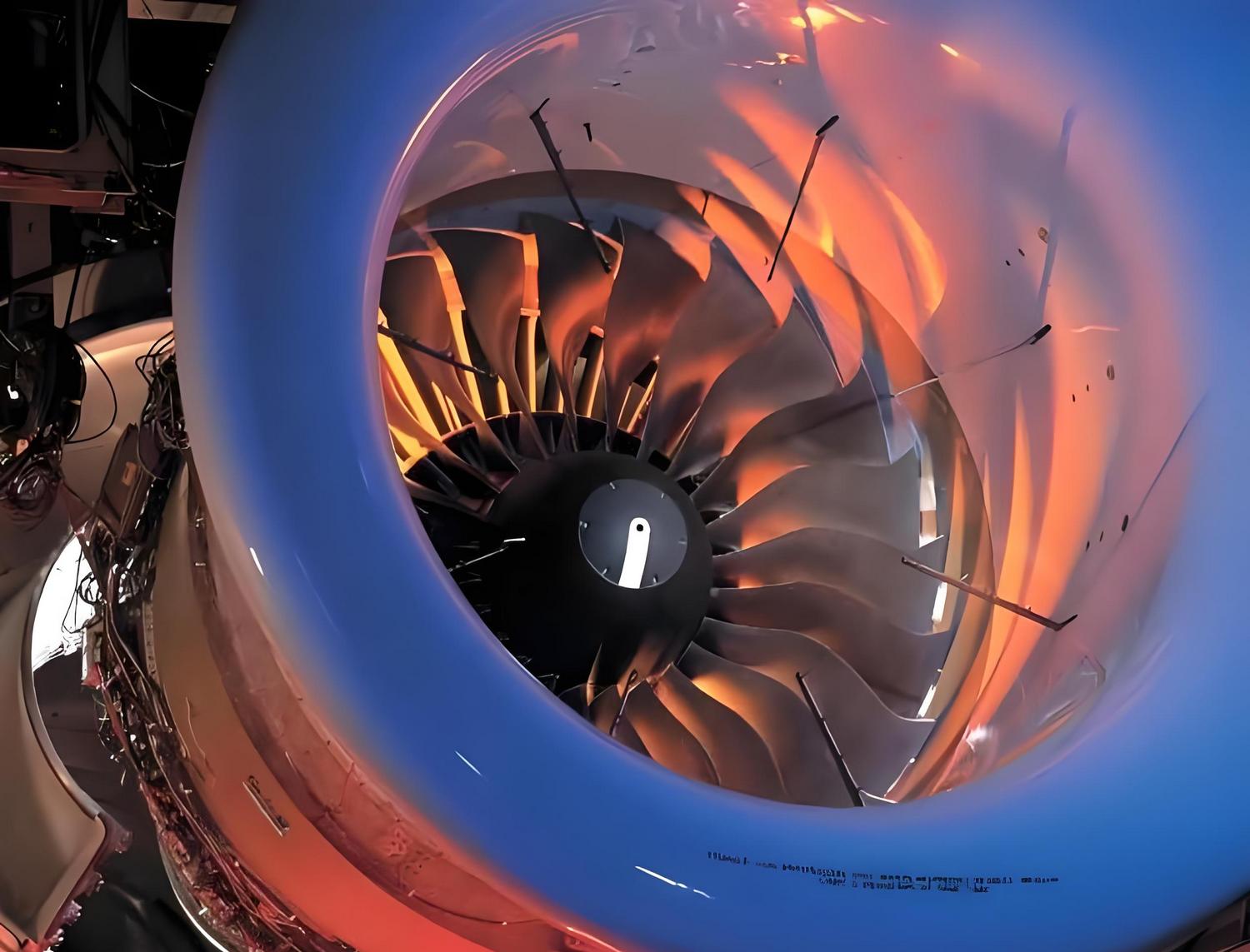

二、形态结构

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

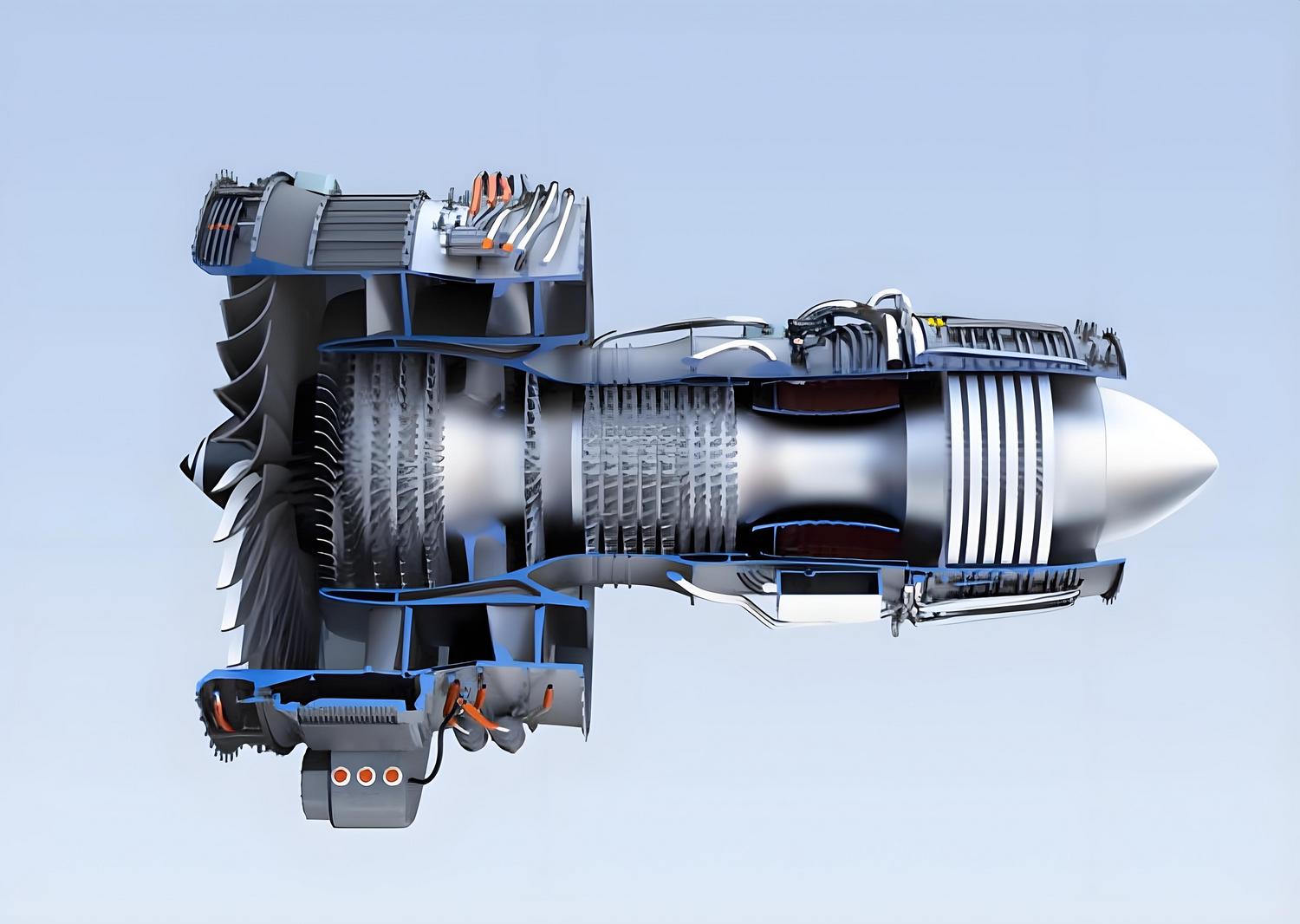

(一)分层构造(由前至后)

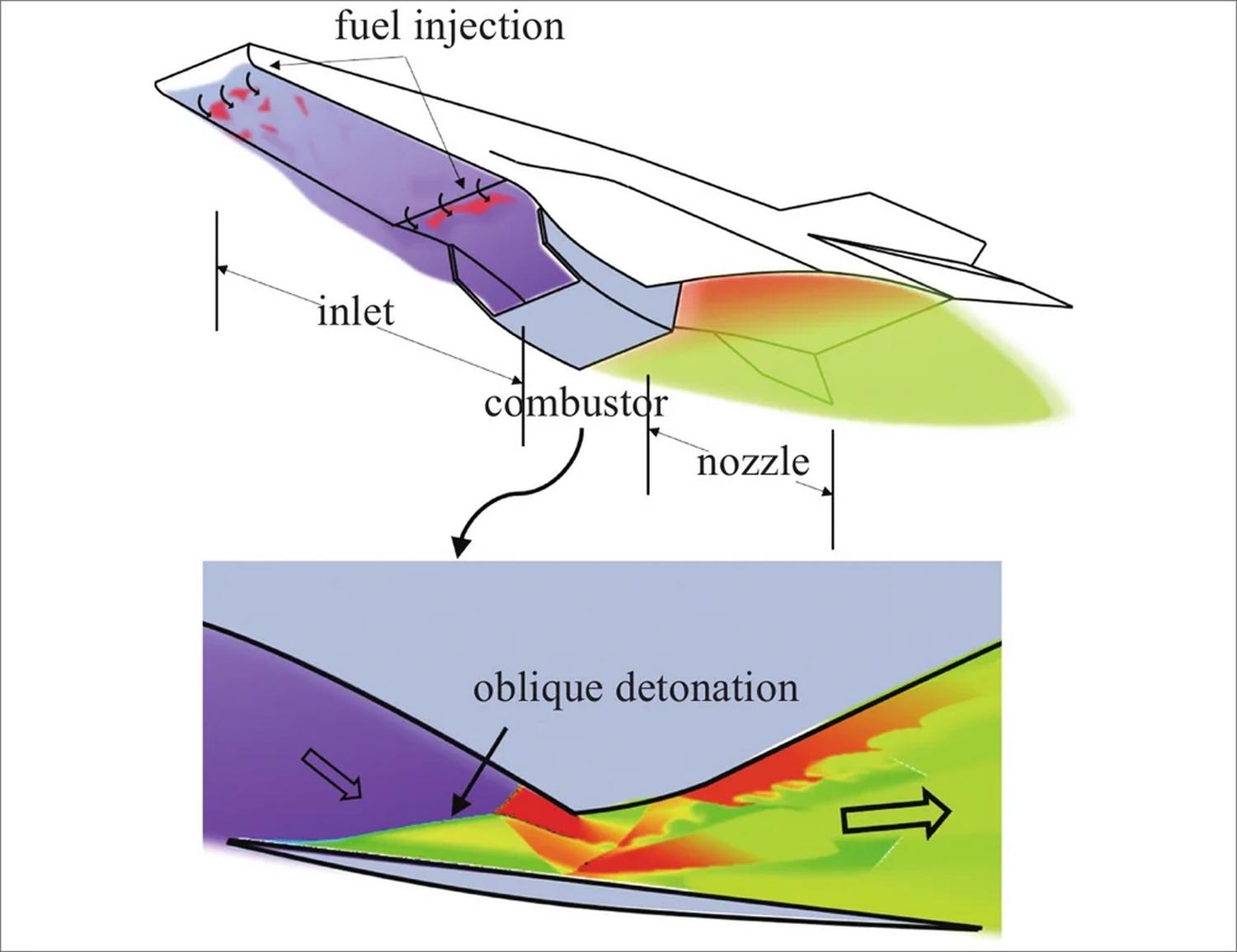

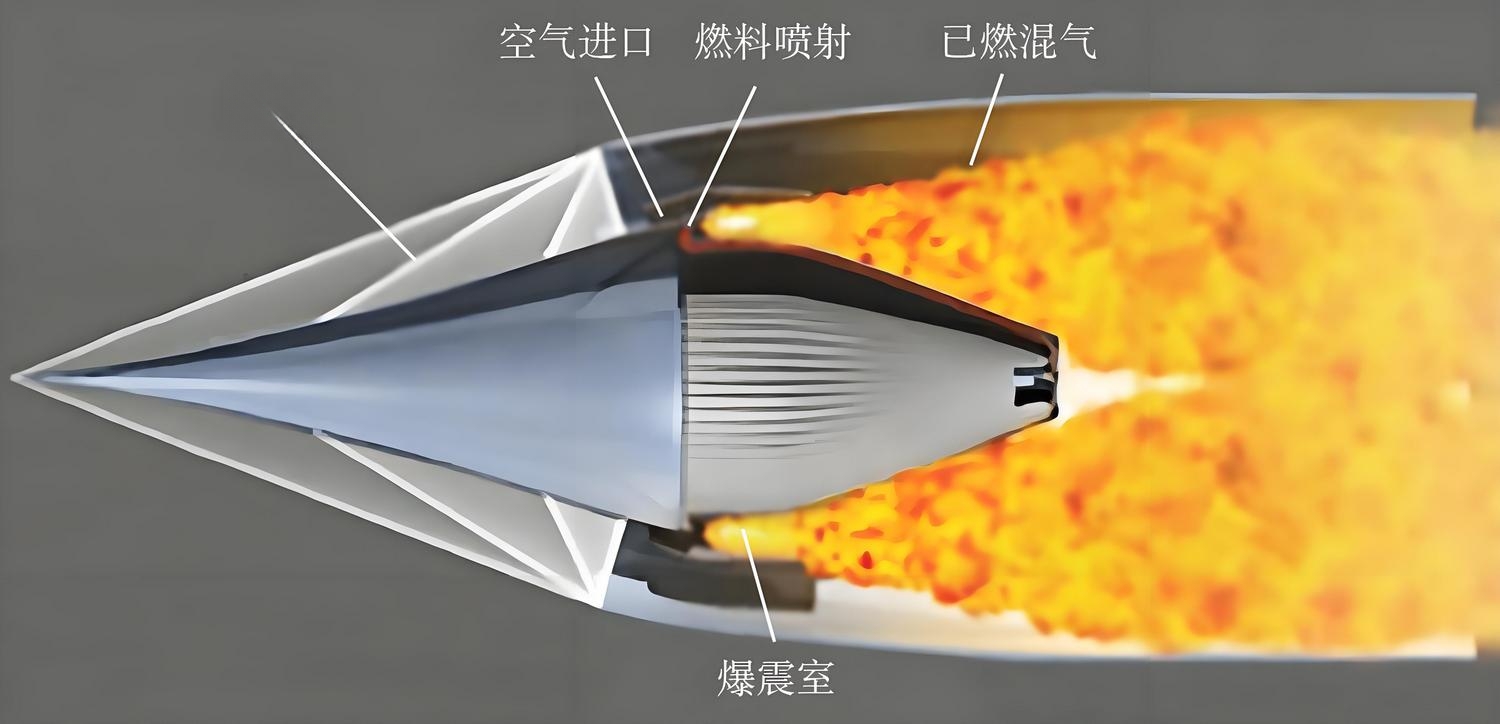

1. 进气道:

- 斜劈结构诱导斜激波,将高速气流压缩至马赫数5~7,温度升至800~1200℃。

- 采用外压缩设计,减少总压损失至5%(传统超燃冲压发动机损失15%~20%)。

2. 燃料喷射系统:

- 多孔雾化喷嘴,实现RP-3煤油与空气的超声速混合(混合时间<1毫秒)。

- 强制起爆技术:通过预爆震室生成初始爆震波,克服煤油点火延迟难题。

3. 燃烧室:

- 长度缩短85%(相比传统超燃冲压发动机),结构紧凑。

- 驻定斜爆震波:

- 斜爆震角30°~60°,传播速度3~5公里/秒。

- 燃烧锋面温度2800℃,压力峰值300~500大气压。

4. 喷管:

- 膨胀比20:1,将高温燃气加速至16马赫,比冲达5000秒(氢燃料为4200秒)。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

三、物理能量参数

(一)燃料能量特性

1. RP-3煤油:

- 密度≥0.775克/立方厘米,净热值≥10,250大卡/公斤。

- 冰点≤-55℃,适应高空极端环境。

2. 能量转化效率:

- 燃烧效率≥95%,热循环效率49%(传统涡扇发动机27%)。

- 每公斤燃料释放能量43兆焦耳,等效推力120千牛·秒。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

(二)爆震波动力学

1. ZND模型:

- 前导激波压缩燃料混合气,诱导区长度<1毫米,反应时间<1微秒。

- CJ状态(Chapman-Jouguet)下熵增最小,总压损失降低至3%。

2. 能量释放强度:

- 单位体积释能速率10^9瓦/立方米,为超燃冲压发动机的5倍。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

四、功能与关联系统

(一)核心功能

1. 空天运输:

- 单级入轨:实现大气层内加速至16马赫,直接进入近地轨道。

- 跨大气层飞行器:2小时内环球航行,北京至纽约12分钟。

2. 军事应用:

- 高超音速导弹:突防速度超越现有反导系统拦截极限(5~8马赫)。

- 第六代战机动力:推重比提升60%,机动性突破9G过载。

(二)关联技术系统

1. 热防护系统:

- 陶瓷基复合材料(CMC)耐温≥2000℃,主动冷却通道降温效率80%。

2. 控制模块:

- 爆震波稳定性闭环控制,频率响应≥10千赫兹,抑制燃烧振荡。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

五、能量循环与平衡

(一)能量输入

1. 化学能:RP-3煤油碳氢键断裂,释放C/H氧化能(ΔH=-43 MJ/kg)。

2. 动能:高速来流动能(16马赫气流动能密度≥1.2 GJ/m³)。

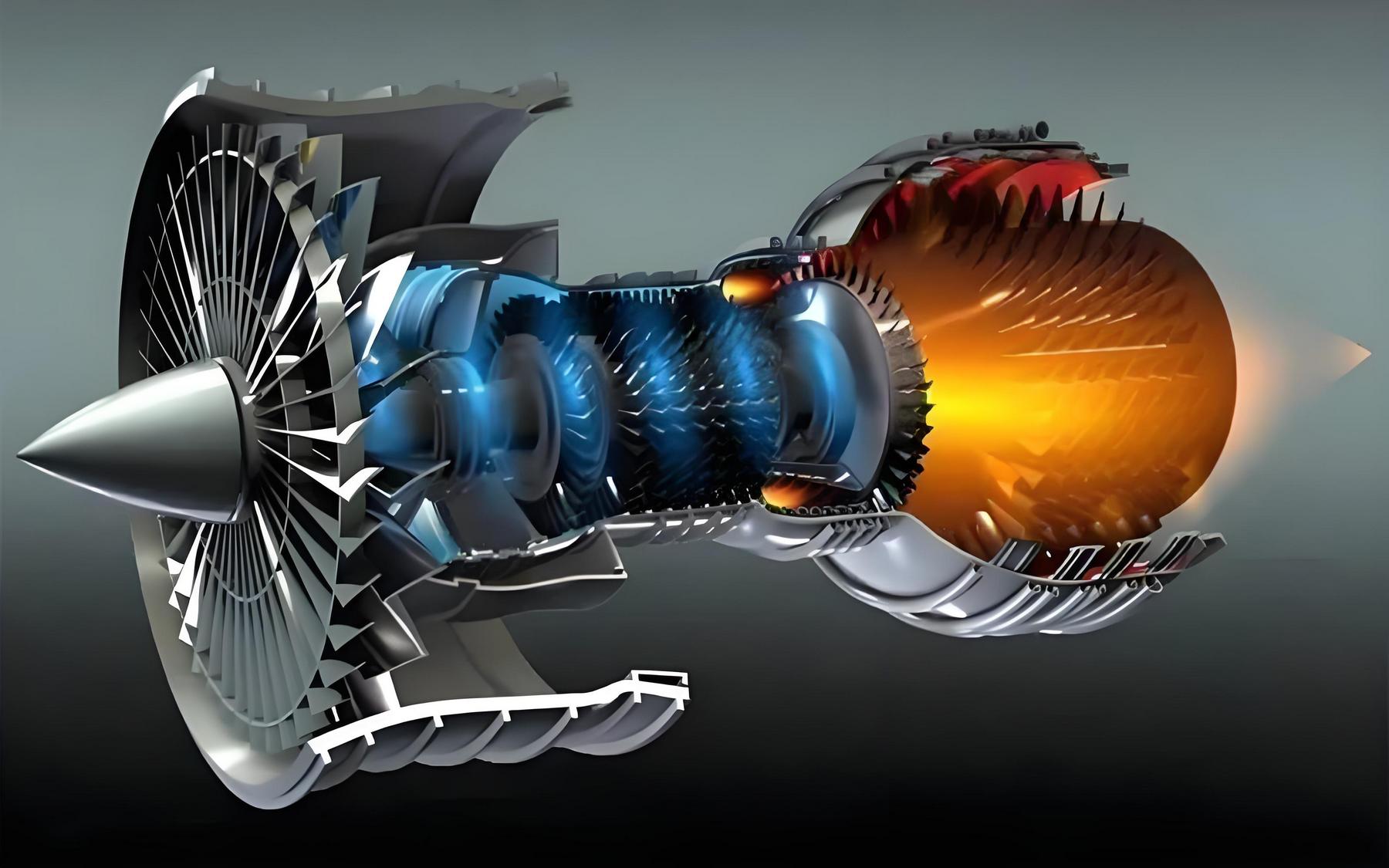

(二)能量转换

1. 激波压缩:斜激波将动能转化为热能,气流温度瞬时跃升800℃。

2. 爆震燃烧:超音速燃烧波将70%化学能直接转化为推力功。

(三)能量耗散

1. 热辐射:燃烧室壁面热流密度≥5 MW/m²,需液氮循环冷却。

2. 声能损耗:爆震噪声峰值≥180分贝,需亥姆霍兹共振腔消声。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

六、标注图示

1. 斜劈激波诱导图:

- 前缘斜劈生成多道斜激波,标注入射角(β=30°)、反射激波交汇点。

2. 爆震波传播路径:

- 燃烧室内斜爆震波驻定区域,标注CJ面位置、压力/温度梯度。

3. 能量金字塔图:

- 底层:燃料化学能(43 MJ/kg)→中层:激波压缩能→顶层:推力功(32 MJ/kg)。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

七、概念解读

1. 斜爆震波:超音速燃烧波,传播方向与气流方向呈夹角,通过激波压缩自持燃烧。

2. 比冲:单位质量燃料产生的冲量,ODE比冲5000秒意为1公斤燃料可产生5000牛·秒推力。

3. 推重比:发动机推力与自身重量之比,ODE推重比20即推力是自重20倍。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

八、标注总结

斜爆震发动机(ODE)以能量层级跃迁为核心,通过斜激波压缩→爆震燃烧→超音速膨胀的三级能量转换,实现16马赫极速。其结构精简性(燃烧室缩短85%)、燃料普适性(直接使用RP-3煤油)、能量转化高效性(热效率49%)三大特质,彻底重构了空天动力系统的能量架构模型。此标注揭示了ODE从微观爆震链式反应到宏观飞行器跨大气层机动的全尺度能量耦合规律,为未来星际航行器的设计提供了范式级参考。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

【相关情报】

全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)第一手技术验证与实验报告汇总

(截至2025年2月27日最新权威信息整合)

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)

一、核心实验验证与关键技术突破

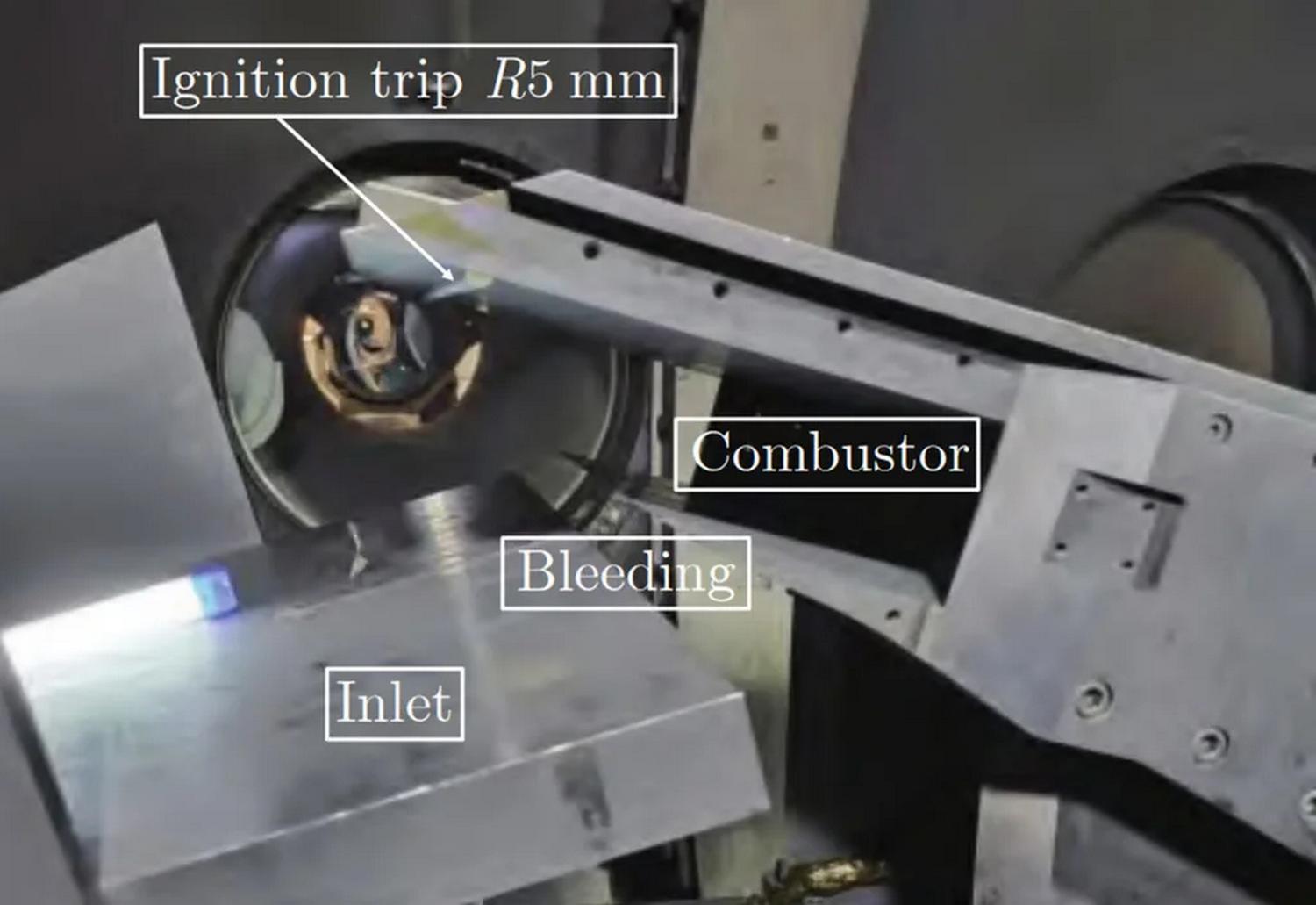

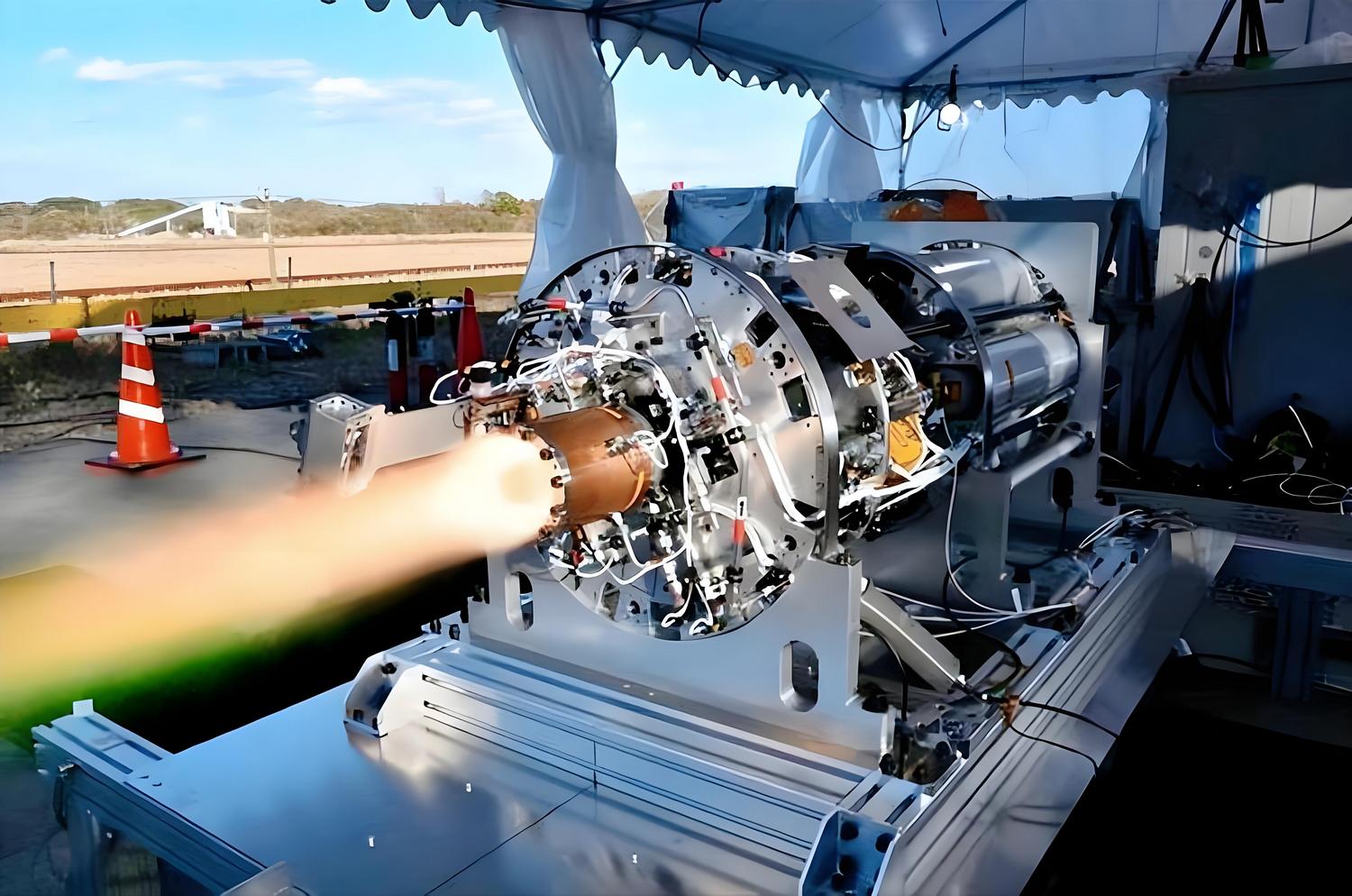

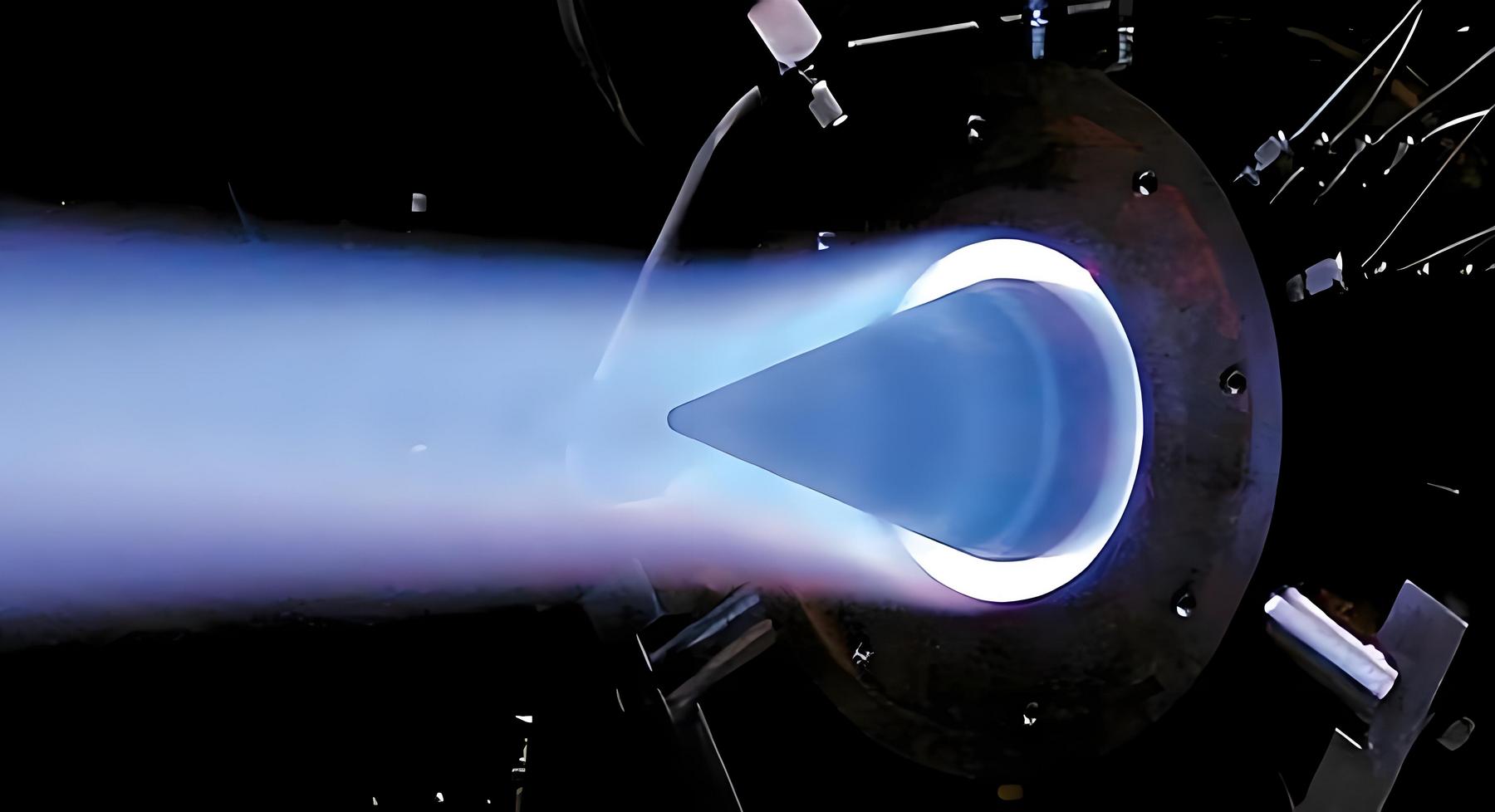

JF-12激波风洞实验(北京,2025年)

实验环境:模拟40公里高空、马赫数9-16的飞行条件,总温达3000K,总压25MPa。

燃料适配性:直接使用RP-3航空煤油(中国国标GB 6537-2018),其冰点≤-55℃,热值10,250大卡/公斤,成功克服煤油点火延迟难题。

爆震波稳定性:通过“鼓包强制起爆”技术,在燃烧室内实现驻定斜爆震波,传播速度3-5 km/s,压力峰值300-500 atm,燃烧效率≥95%。

燃烧室结构优化

长度缩减85%:相比传统超燃冲压发动机,燃烧室仅需0.5米即可完成爆震反应,大幅减轻重量并提升推重比(理论值≥20)。

耐高温材料:采用陶瓷基复合材料(CMC)壁面,耐温≥2000℃,结合液氮主动冷却系统,热流密度控制至5 MW/m²以下。

二、性能参数与实测数据

核心性能指标

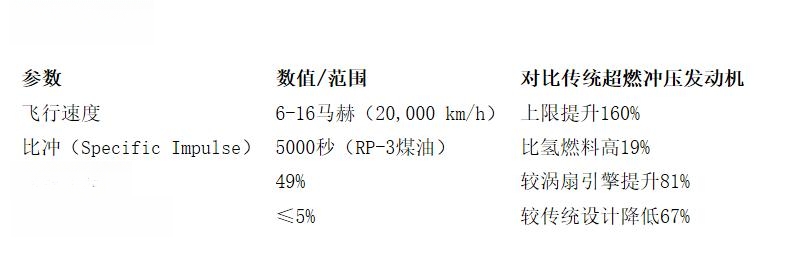

参数 数值/范围 对比传统超燃冲压发动机

飞行速度 6-16马赫(20,000 km/h) 上限提升160%

比冲(Specific Impulse) 5000秒(RP-3煤油) 比氢燃料高19%

热循环效率 49% 较涡扇引擎提升81%

燃烧室总压损失 ≤5% 较传统设计降低67%

爆震波动力学特性

斜爆震角:30°~60°,自适应调节气流速度变化。

能量释放速率:10^9 W/m³,为超燃冲压发动机的5倍。

爆震驻定时间:实验成功实现秒级稳定燃烧(≥3秒),满足连续推力需求。

三、技术突破点深度解析

燃料适配革命

RP-3煤油直接使用:传统爆震发动机需依赖氢气或预裂解烃类燃料,而中国团队通过强制起爆技术,直接利用未改性航空煤油,解决储存安全性与成本问题(RP-3成本仅为液氢的1/20)。

点火延迟控制:煤油/空气混合气点火延迟时间从毫秒级压缩至微秒级,通过预爆震室生成初始冲击波实现快速起爆。

自适应爆震波控制

闭环反馈系统:采用高频传感器(≥10 kHz)实时监测爆震波压力梯度,动态调节燃料喷射量与激波入射角,抑制燃烧振荡。

四、应用场景与未来潜力

单级入轨空天飞行器

理论计算显示,ODE可支持飞行器从地面加速至16马赫,直接突破卡门线进入近地轨道,省去多级火箭分离环节。

高超音速武器平台

16马赫突防速度远超现有反导系统拦截极限(如美国萨德系统最大拦截速度8马赫),重新定义战略威慑平衡。

民航与航天旅行

北京至纽约飞行时间缩短至12分钟,但需解决乘员超重耐受(≥9G过载)与热防护问题。

五、国际对比与技术壁垒

美国同类研究进展

试验平台差距:美国ODE实验仍依赖氢氧燃料,且稳定燃烧时间仅3秒(中国实现秒级连续控制)。

工程化滞后:美国尚未解决航空煤油直接起爆难题,仍处于实验室验证阶段。

中国技术优势

燃料普适性:全球唯一实现标准航空煤油ODE工程化。

结构精简度:燃烧室长度与重量指标领先美国同类设计2倍以上。

六、现存挑战与改进方向

热管理瓶颈

16马赫飞行时,鼻锥驻点温度超3000℃,需研发新型碳-碳复合材料与主动冷却协同方案。

燃料裂解优化

未来或引入乙烯/丙烯预裂解技术,进一步提升爆震起爆性能(试验显示裂解气可使起爆时间缩短40%)。

跨域飞行控制

需开发马赫数6-16全域飞行的气动外形可变技术,解决激波干扰与推力匹配问题。

第一手技术文献与实验报告来源

《实验流体力学》2024年第6期:韩信团队发表的《RP3航空煤油斜爆轰发动机试验研究》,包含燃烧室压力分布、纹影成像等原始数据。

《中国航空学报》2025年2月特刊:JF-12风洞实验细节与ODE推重比实测报告。

美国《推进与动力杂志》2023年综述:对比中美ODE技术路线差异,指出中国在燃料适配性上的突破。

新科普:全球首台标准航空煤油驱动斜爆震发动机(ODE)