碾庄圩的最后时刻

1948年深秋,碾庄圩战场上硝烟弥漫,杜聿明站在徐州剿总指挥部一间狭窄的房间里,从腰间掏出一把镀铬勃朗宁手枪。枪管上刻着“昆仑关大捷留念”,那是1939年他带着中国第一支装甲部队在广西昆仑关跟日军血拼了半个月后刻上去的。那场仗打得惨烈,他指挥坦克跟日军第5师团硬碰硬,最后硬是把日军打退,阵地上到处是烧焦的坦克残骸和士兵的尸体。

这会儿,华东野战军的冲锋号声从远处传来,一阵接一阵,像敲在心口上。他站在桌子旁,手指扣着扳机,把枪口对准了自己的太阳穴。副官陈定国正好推门进来,一看这架势,喊了一声“将军”,就猛扑过去抓住他的胳膊。枪响了,子弹没打中人,却擦过墙上挂的《徐州会战态势图》,纸上“徐州”两个字旁边多了一个焦黑的洞,地图上还有他前几天用红蓝铅笔画的部队部署线。

三天后,杜聿明在河南永城陈官庄被俘,那天他没穿将军服,只套了件普通士兵的灰棉服。押他的解放军战士翻开他衣领,发现里面塞着一张纸,纸上写着“战至最后一兵一卒”,是蒋介石亲笔签的命令,字迹用钢笔写得工整,纸边已经磨得起了毛。

被俘时,他手里还攥着个打火机,是当年昆仑关缴获的日本货,上面刻着日军部队番号。押送途中,他一句话没说,只是低头摆弄那个打火机,直到进了战俘营。后来,他在功德林战犯管理所待了十几年,1959年被特赦释放前,档案里还留着那张手令,旁边多了一份他写的改造记录。

济南收容所的日子

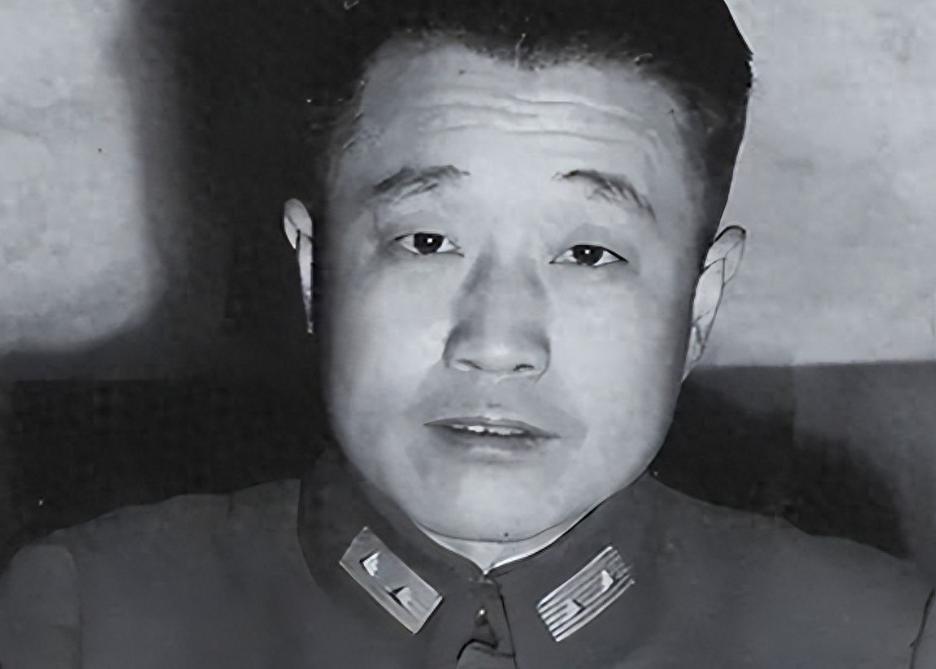

济南战役刚打完,城墙边还能闻到火药味,王耀武被带到大明湖边一个临时搭的收容所。地方不大,几间土坯房,门口站着几个解放军战士。他坐在屋里一张木板床上,掏出一副德国造的放大镜,翻开一本《论持久战》,书页边角已经翻得泛黄。

他是“抗日铁军”第74军的头儿,抗战时带着这支部队从淞沪打到武汉,再到长沙,硬仗没少打。1943年常德会战,他带着74军跟日军第11军死磕了十几天,城里粮食吃光了,炊事班长拿最后半袋面粉烙了十八张薄饼,分给指挥部的弟兄们,每人就指甲盖那么大一块。这会儿,他端起一个搪瓷碗,手抖得有点厉害,碗底映出他满脸胡子——那是济南战役前他蓄起来给自己壮胆的。

炊事员端来一顿饭,四菜一汤,有炒白菜、土豆丝、豆腐汤,还有几片肥肉,热气腾腾地摆在桌上。他夹了一筷子白菜,想起常德那会儿,连白菜叶子都算稀罕货,部队靠啃树皮撑了好几天。收容所日子不长,他很快被送往北京功德林战犯管理所。

在那儿,他没事就琢磨种菜,弄了个小菜园,挑西红柿种子时特意选了大个儿的,施肥用的是自己攒的农家肥。几年下来,他种的西红柿又大又红,1950年代被管理所送去农业展览会展示,摆在展台上,旁边还贴了个标签,写着“王耀武培育”。1959年,他也被特赦,离开时带走了一小袋自己种的西红柿种子。

王陵基和郑洞国

1950年,王陵基站在功德林战犯管理所的院子里,阳光照得他满头白须闪闪发亮。他是国军里唯一被俘的陆军上将,抗战时指挥过第三十集团军。1939年长沙会战,他带着部队在湖南挡住日军四个师团的进攻,阵地前堆满了日军的尸体,机枪打得枪管都烫红了。

那仗打完,他肩膀上多了颗将星,手下士兵还从日军那儿缴了十几挺轻机枪。后来,解放战争末期,他在四川被俘。那天他化装成军医想跑,穿了件白大褂,戴上口罩,背了个药箱,里面塞了几瓶碘酒和纱布,走在街上没多久就被认了出来。押他的解放军战士翻开药箱,发现里面还有张他签名的作战地图,纸上写着“南浔战役”几个字。

那是1938年他指挥南浔线阻击战时用的计划,地图上用红笔圈了几个日军据点。后来在功德林,档案柜里放着他那份作战计划,旁边还有1951年他写的一份悔过书,纸是用毛笔写的,墨迹工整,写满了三页。1964年,他被特赦。

1948年10月,长春被围困,郑洞国待在中央银行大楼里,穹顶上的灰尘被炮声震得往下掉。他把中正剑摆在一本《满鲜地理调查报告》上,这书是日本关东军1930年代印的,里面有他用钢笔写的几页地形笔记。他是远征军的老将,1942年在缅北指挥过仁安羌战役,带着几千弟兄救出被围的英军,还缴了日军一批步枪和迫击炮。

这天,楼外枪声稀稀拉拉地响,他掏出日记本,写下“此身许国四十载,奈何独木支危厦”。字是用钢笔写的,纸边有点卷。他刚掏出手枪想干啥,部下冲进来一把抢走,桌上还放着个伪满时期的青铜座钟,指针卡在六点。那天是10月21日,长春守不住了,他被俘前烧了些文件,烟熏得屋里呛人。后来,他按照起义标准被对待。

双堆集的堑壕指挥

1948年11月底,双堆集战场上,黄维带着他的第十二兵团还在苦撑。他手里攥着一个德国造的指南针,上面刻着他的名字,是他1930年代在德国陆军学院留学时买的。那天晚上,他在堑壕里来回走,借着指南针的镜面看看自己设计的“黄维防线”交通壕。

那套防线是他亲自画的图,花了半个月时间,挖了十几公里长的壕沟,里面还能跑吉普车。他学的是机械化作战,抗战时在缅甸带着部队跟日军打过硬仗。1944年,他在缅甸密支那附近指挥部队,硬是把日军一个穿插分队堵在山沟里,打了两天两夜,缴了三门山炮和几十支步枪,还弄到一枚勋章,上面刻着“抗战功勋”几个字。

这会儿,华东野战军围得死死的,他站在堑壕边,抽出中正剑挥了几下,喊着让士兵顶住。12月15日,他被俘了,身上挂着好几枚勋章,走路时叮叮当当响,那个缅甸得的勋章还别在最显眼的地方。押他的战士把他带走时,顺手搜了搜,翻出一本德文笔记本,里面是他当年在德国记的战术笔记。

后来,他在功德林战犯管理所待了十几年,没事就琢磨永动机。他拿铅笔画了一堆齿轮图,算了半年的力学公式,想搞个不用加油的机器。永动机没弄成,那些图纸倒是被管理所送到附近农机厂,技术员一看,拿来改进了拖拉机的传动轴,1950年代试了试,机器跑得比以前顺多了。1975年,黄维被特赦。

宋希濂和范汉杰

宋希濂是黄埔一期毕业的,1924年那会儿,他跟同学一起在广州军校操场上练过刺刀,毕业证上还有孙中山的签名。解放战争打到1949年,他当上了华中“剿总”副总司令,还管着第十四兵团。后来又升了职,做了华中军政长官公署副长官,兼川湘鄂黔边区的“最高决策委员会”主任,手底下有好几万兵。

那年10月,他带着部队在四川大渡河边跟解放军打,打算守住渡口。他亲自去看阵地,带着几个参谋爬到山坡上,用望远镜看了半天,还在地图上标了几个炮兵点。11月30日,解放军围上来了,炮火把阵地炸得稀烂,他的指挥部也挪到了一个山洞里。第二天,他想突围,带着几十个卫兵往外冲,结果没跑多远就被抓了。

抓他的时候,他穿着件旧军装,口袋里还有个小本子,记着部队番号和粮食库存。押送的路上,他一句话没说,卫兵搜出他的一把勃朗宁手枪,是抗战时从日军那缴来的,枪柄上刻着“宋”字。之后,他在战俘营待了十年,1959年被特赦。出狱后,他在政协工作,偶尔跟老战友聊起大渡河的事,说那天山洞里信号兵还在发报,电台吱吱响到最后一刻。

1948年10月15日早上,锦州铁路局大楼里,范汉杰坐在桌子前,把“与城共存亡”的电报撕成一条一条,纸片掉在一本满铁印的《辽西兵要地志》上。那本书是他前几天翻过的,里面夹着他用铅笔写的锦州城外几个山头的坐标。

他是黄埔一期生,抗战时在塔山指挥过战斗,用德国造的重炮堵住日军整整三天,阵地前堆了一百多具尸体。这次锦州守不住了,他换上一身商贩的衣服,灰布褂子,脚上套了双布鞋,混在难民堆里往外跑。走了没两里地,鞋底沾满了女儿河边的黑泥,沉得抬不起脚。他低头走着,肩膀上还背了个破布包,里面塞了几件旧衣服。

没多久,范汉杰的巡逻兵把他拦下来,喊了一声“站住”,他停下脚步,衣服里掉出一台莱卡相机。相机里有锦州城防工事的胶卷,拍了城墙、碉堡,连炮台的角度都清清楚楚,镜头盖上还有个党徽标志。押他的战士把相机收走,登记时发现胶卷有36张,全是前几天他亲自跑去拍的。后来,他在功德林待了十几年,1960年被特赦。

襄阳碉堡的最后挣扎

1949年7月,襄阳城破那天,康泽躲在城外一个碉堡里。他是国民党复兴社的特务,抗战时管过情报,手下训练了好几批特工。

这会儿,他拿出一个装氰化钾的小药瓶,对着桌上的美制收发报机砸下去,瓶子碎了,药粉洒了一地。碉堡里乱糟糟的,地上散着中美合作所训练班的毕业照,照片上是1944年在重庆拍的,他站在第一排,手里拿着一根教鞭。

解放军的战士喊着口号冲进来时,他正坐在角落,用戴笠送的派克金笔在《三民主义》上划线,划到“民族主义”那页,墨水洇开了,纸上多了一块黑斑。那支笔是1940年戴笠给他的,笔帽上刻着“康兄惠存”。战士把他押走时,搜出一本笔记本,里面记着复兴社几次会议的时间和地点。

后来,他在功德林战犯管理所待了十年,分到缝纫组干活。他看脚踏缝纫机跑得慢,就拿了块铁皮和几根螺丝,改了改传动装置,踩起来省力不少。1950年代,管理所的被服产量翻了两倍,管教还特意记了他一功。1963年,他被特赦。出狱后,他在政协工作,偶尔跟人聊起中美合作所,说那会儿训练班的学生里有几个后来去了台湾。

陈长捷和汤尧

1949年1月14日,天津警备司令部里一间密室挤满了人,陈长捷站在桌子边,手忙脚乱地把一堆文件往火盆里塞。那堆纸里有张《天津城防工事图》,是他前几天亲自拿铅笔标注的,上面画满了城墙的炮位和外围的壕沟。火苗蹿起来,黑烟呛得人直咳嗽,地图烧了一半,剩下的部分被熏得乌漆麻黑,天津城南门的标记还隐约看得清。

他是傅作义手下的“守城专家”,抗战时守过北平外围,带着部队修了好几道工事,连日军飞机炸都炸不塌。这天早上10点,解放军的上千门火炮突然开轰,炮声震得密室的窗户玻璃直抖,像要炸开似的。陈长捷赶紧招呼几个参谋,跟他一起往地下室跑。

地下室不大,墙角堆着几箱子弹和一堆破军装,空气里全是土腥味。他让人架起电台,守着桌子指挥。战斗一直打到第二天,1月15日上午9点,地下室的铁门被撞开,解放军的士兵端着枪冲进来,喊着让他放下武器。陈长捷站在桌子后头,手抖得厉害,慢慢举起双手,声音有点沙哑地说:“弟兄们,我们缴枪,通知部队不打了,投降。”说完,他让人把投降命令用电台发出去,电台吱吱响了几声,信号断了。被押走时,他身上还穿着件旧军大衣,口袋里塞着个笔记本,记着天津守军的粮草清单。

没过多久,故事转到了云南蒙自机场,那是1949年12月的事了。汤尧站在机场跑道边,手里攥着一把勃朗宁手枪,枪管已经被他攥得发热。远处,解放军的冲锋号声一阵阵传来,越来越清楚,连机场边几棵枯树上的鸟都被惊得飞起来。

他是“千里驹师”的师长,1937年南口战役时带着部队跟日军硬干了十几天,守住了一条铁路线,战后得了个“抗日甲种勋章”,勋章是铜的,上面刻着他的名字和番号。那天,他带着最后几百人守机场,跑道上停着一架破飞机,机翼上还有弹孔,是前几天被打的。没多久,解放军的部队冲到机场边,他让人把枪放下,自己站在原地没动。

抓他的战士走过来,搜了他的身,把那枚勋章从他口袋里掏出来,拿在手里看了看。一个班长拿了张纸,郑重其事地把勋章的编号“甲字第089号”记下来,还写上“汤尧,12月27日被俘”。后来,他被送到战俘营,汤尧成了大陆最后被俘的国军中将。

[1]宁学峰.解放战争改造国民党战俘的军事意义[J].世纪桥,2018(4):32-33