在收藏界这个充满历史厚重感与财富传奇的领域,女性藏家的身影往往被忽视。但事实上,她们以独特的审美、坚韧的魄力,甚至倾家荡产的决心,在文物保护和艺术市场中留下了浓墨重彩的印记。

今天介绍八位传奇女性,看她们如何用热爱与智慧,书写属于自己的收藏故事。

一、王雁南:中国拍卖业的“开荒者”

若没有王雁南,中国的文物拍卖市场或许会晚起步数十年。1993年,她辞去北京长城饭店副总经理的职位,与陈东升共同创立了中国第一家全国性拍卖行:中国嘉德。

当时的中国文物市场一片空白,王雁南带领团队从零起步,硬是闯出了一条路。她不仅为拍卖行业制定了专业规范,还推动了中国艺术品拍卖的国际化。如今,嘉德已成为全球顶尖拍卖行之一,而她常挂在嘴边的一句话是:“收藏要抓住时机,该出手时就出手。”

二、温桂华:圆明园遗珍的“追回者”

温桂华的名字总与“国宝”紧密相连。2000年,她代表北京翰海拍卖公司,以2090万元人民币拍下漂泊海外140年的圆明园遗珍“清乾隆六方套瓶”。这件一级国宝存世仅两件,她的果断出手让文物回归祖国怀抱,被业内誉为“民族利益的守护者”。

温桂华在拍卖界深耕数十年,曾任苏富比(北京)总裁,始终坚持“国有文物企业必须以国家利益为先”的理念,堪称文物界的铁娘子。

三、陈良玲:穿旗袍的“亿元拍卖官”

陈良玲的走红,源于一段身穿旗袍主持拍卖的视频。她以流利的中英文切换、对艺术品如数家珍的讲解,以及一槌拍出6500万元黄花梨交椅的纪录,被网友封为“旗袍女神”。

这位台湾姑娘本是康奈尔大学生物学高材生,却因痴迷中国文物转行艺术拍卖。她曾为研究文物在故宫做义工,跑遍全球博物馆,最终坐在佳士得香港副总裁的位置上。

四、陈丽华:紫檀帝国的“女皇”

陈丽华的故事充满反差:她早年靠家具修理和房地产积累财富,却在花甲之年耗资2亿元建造中国紫檀博物馆,只为传承濒临失传的紫檀雕刻技艺。馆内陈列的千件紫檀珍品中,最震撼的当属耗时四年、由500名工匠打造的《清明上河图》紫檀雕屏,重达5.4吨。

尽管博物馆每月门票收入仅万元,连水电费都不够,她却坚持“只藏不卖”,甚至将紫檀建筑模型捐赠给大英博物馆、美国史密森研究院,让世界看到中国工艺之美。

五、王薇:当代艺术的“豪门猎手”

作为“收藏大鳄”刘益谦的夫人,王薇并非豪门附庸,而是当代艺术市场的独立操盘手。2009年起,她以个人名义豪掷数亿,专攻油画与当代艺术:陈逸飞的《踱步》(4043万元)、周春芽的《剪羊毛》(3047.5万元)、冷军的《丰碑》(1897.5万元)。这些天价拍品背后,是她对艺术家价值的精准判断。

2012年,她更创立龙美术馆,将私人收藏变为公共文化资产,让“土豪式购买”升华为艺术史的见证。

六、左京华:钱币行业的领军人

左京华女士于1995年加入拍卖行业。2005年,成立北京诚轩拍卖公司,至今走过了20个年头。虽然因为一些外界不了解的原因,让诚轩突然宣布停业,但前些年她的名字可谓响彻收藏界。

只因诚轩领头,将小小的钱币推向了“半亿时代”,4657.5万的“奉天省造癸卯一两银币”出现后。让钱币收藏正式可以和官窑、字画与古玉相媲美。

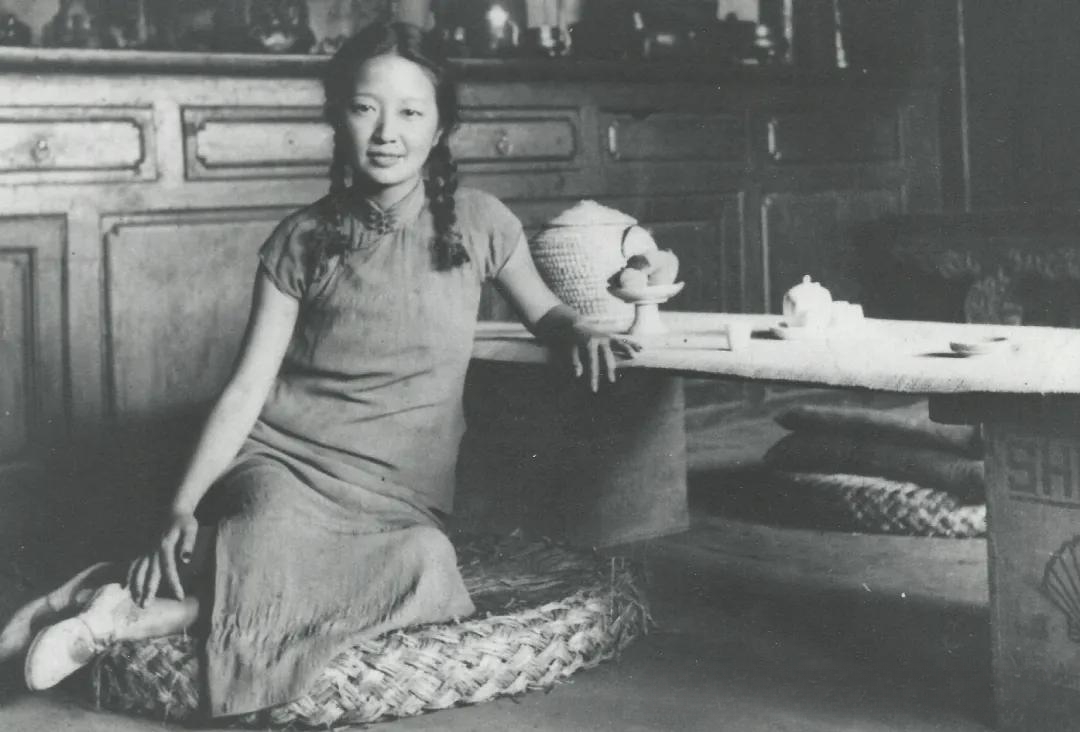

七、张充和:古墨里的“文人雅趣”

最后再来说两位民国时期的奇女子。民国才女张充和(沈从文妻妹、汉学家傅汉思夫人)的收藏,透着旧时文人的风雅。她珍藏的明代程君房墨、乾隆石鼓墨,磨时“自带香气”,与新墨的刺鼻味截然不同。

她曾笑谈:“艾青送我的字,我都不敢打开,墨太臭!”张充和的收藏不仅是嗜好,更是一种生活方式:写字、抚琴、品墨,将传统文脉融入日常。

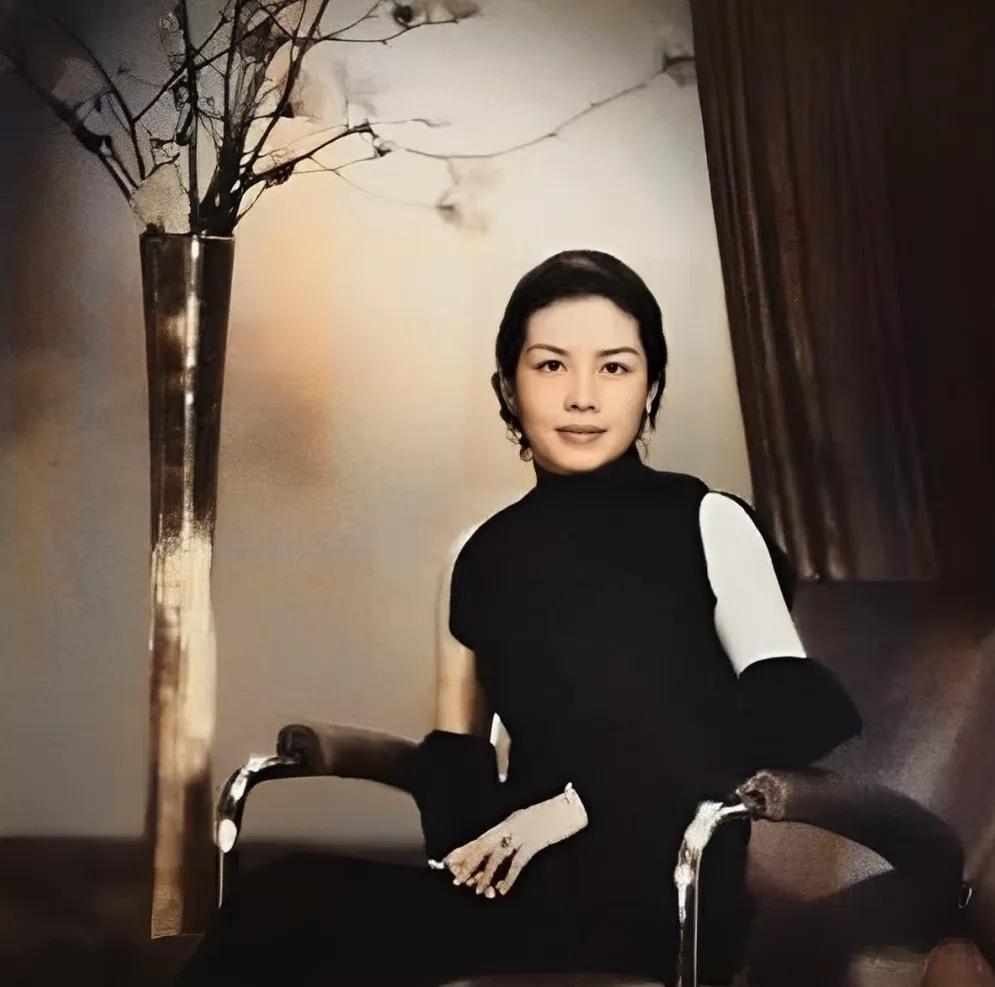

八、潘素:乱世中的“国宝卫士”

潘素的故事堪称传奇:从上海滩青楼“潘妃”到书画大家,她与丈夫张伯驹为保护国宝倾尽家财。1941年,张伯驹遭绑架索要300万赎金,绑匪扬言“不卖字画就撕票”。潘素咬牙拒绝,最终变卖首饰凑齐40万救人,保住了《平复帖》、《游春图》等国宝。

晚年,夫妇二人将毕生收藏无偿捐给国家,包括中国传世最古画卷《游春图》。潘素用一生证明:收藏不仅是风雅,更是生死相托的文化担当。

从拍卖市场的拓荒者,到国宝的守护人,这些女性以柔韧之力,在男性主导的收藏界开辟出自己的天地。