黄埔军校8期后毕业生晋升将军之困:时代洪流下的命运起伏

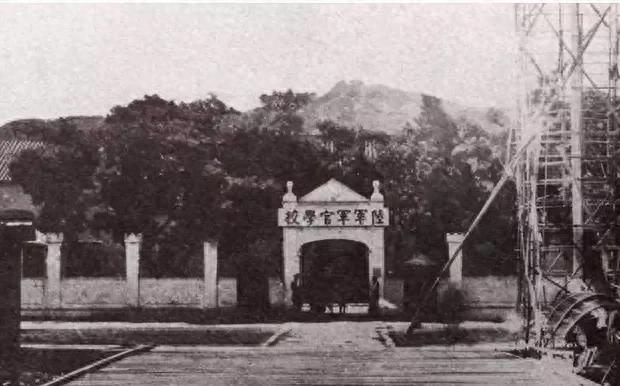

在波澜壮阔的中国近代史上,黄埔军校无疑是一颗璀璨的明星,它为中国革命和军事事业培养了大量的优秀人才。然而,当我们仔细翻阅相关资料,会发现一个引人深思的现象:黄埔军校8期以后的毕业生在大陆统治时期,能够当上将军的寥寥无几,但台湾统治时期却有诸多黄埔8期后的学员当上了将军,当上将军夫人的人数更是高达百人,如对台湾军方公布资料数据存疑,读者可自行查阅验证。

这一差异背后,有着多方面深层次的原因,值得我们深入探究。

首先,黄埔前8期毕业生人数众多,这一客观因素严重挤压了8期后毕业生的晋升空间。在任何一个系统或领域,供需关系都对个人的职业发展产生着重要影响。黄埔军校前3期学员尤为突出,他们参与了两次东征,平定了陈炯明叛乱以及北伐战争等重大历史事件。在这些战争中,虽然有不少毕业生战死沙场,但同时也有许多人凭借卓越的功勋获得了晋升机会,甚至像蒋先云、金佛庄等在1927年之前就晋升为少将及以上军衔。这导致黄埔前8期学员在晋升体系中占据了大量份额,留给8期后毕业生的空间已然不多。

当黄埔军校第9期毕业生毕业时,国民政府的局势相对稳定,军衔晋升逐渐规范。在这种情况下,中央军军官,特别是黄埔学员的晋升变得极为困难。比如黄埔军校第12期的毕业生郝伯村,尽管在战场上出生入死多年,国民党败退台湾时也仅仅担任上校师参谋长;还有黄埔军校第15期的学员熊向晖,作为胡宗南的亲信,当时也只是中校机要秘书。

其次,黄埔军校8期以后毕业生在抗日战争以及解放战争中极高的伤亡率,也是一个不可忽视的因素。当时黄埔军校的毕业生有明确的任职和军衔配置标准。毕业学员多为少尉军衔,一般职务为班长或排长,少数优秀者可授予中尉或上尉军衔,职务最高为连长。在战争中,大量毕业生壮烈牺牲。国共双方共有15万的黄埔军校学生在抗日战争中阵亡,占到了大陆时期黄埔军校毕业生总人数的83%,其中95%都是8期以后的学员。这是因为前8期毕业生已大多晋升为高级军官,主要负责指挥作战,战死率较低,而8期以后学员多为校尉军官,身处战斗一线,伤亡风险极大。

此外,在前8期毕业生晋升为少将时,担任团长职务,而到了9期毕业生时,团长职务却只对应中校军衔,同样的职务军衔相差两级。如黄埔军校16期毕业生黄仁宇,1940年毕业,1944年因战功晋升为少校,到1950年仍未能继续晋升,最终以少校军衔退役。这种晋升条件的变化,使得8期以后的毕业生面临着更大的晋升难度,机遇愈发渺茫。

尽管黄埔军校8期以后毕业生在大陆统治时期晋升将军的机会少之又少,但仍有少数人脱颖而出。比如黄埔军校的9期毕业生鲍熏南和10期毕业生学员马兆麟都获得了少将军衔,张学思将军更是获得人民解放军海军上将军衔。不过,这些只是少数个例,整体的晋升形势依然严峻。

值得一提的是,到了台湾统治时期,情况发生了一定的变化。后期有大量黄埔军校毕业生到台湾后获得了少将及以上的军衔,但这些军衔的光辉,相较于国民党在大陆统治时期的璀璨,已黯然失色。时代的发展带来了局势的变迁,军人的命运也随之起伏。8期以后的毕业生大多数时代所给予的机会有限,他们在那个风云变幻的时代里,历经波折,付出了诸多牺牲,却难以像前人那样在大陆时期取得辉煌成就。

回顾黄埔军校的历史,我们看到了不同时代背景下,毕业生们面临的不同境遇。他们在历史的洪流中,各自演绎着自己的人生故事。8期以前的毕业生在早期的战争和建设中,凭借自身的努力和机遇,实现了军衔的晋升和地位的提升;而8期以后的毕业生,尽管也怀揣着报效祖国的壮志,却因时代的变迁和种种因素,晋升之路充满坎坷。这段历史,不仅是黄埔军校的命运起伏,更是中国近代军事发展的一个缩影,它让我们更加深刻地认识到,时代的发展对个人命运有着深远的影响。

黄埔军校的历史是一个丰富多样的历史画卷,通过对8期以前和8期以后毕业生情况的分析,我们能够从多个角度去理解那个特殊时代下军人群体的命运与奋斗,从中汲取历史的智慧和力量 。