中国有一个朝代,它位于商朝之后,却没有发现一个国王的陵墓。这个朝代就是西周。西周一共有12位帝王,加上周文王、周公则是14位。然而,在关中一带却没有发现任何一座西周王陵。

甲骨文线索指出:武丁时期卜辞"令多子族从犬侯扑周"反映周人与"犬戎"早期互动,周原H11:4卜骨"征巢"等记载印证周人西戎政策的复杂性。

周人属于文化融合族群,融合了犬戎、周人、来自东方的微子家族等,与故步自封的商代末期王族势力相比,周人势力代表了商周过渡时期有前景的势力。

需要指出:黄帝族群年代在距今4700年左右,周人在距今3000年左右。周灭商后,周为了体现统治合法性,周人谎称自己是黄帝后裔、夏人后裔。这种附和纯粹属于为了在天下密度大的关东地区统治人口需要的谎言。

甘肃磨沟遗址古DNA显示,齐家文化人群(前2000-前1500)Y染色体以Q1a1-M120为主,与周人N1a2b-P43存在差异,但mtDNA均呈现高比例东亚成分,支持"西戎"为文化共同体而非单一族群。从人种血缘上说西戎也是从中国走出去的,只不过走的很早,也很早就发生风俗的改变,西戎就是泛指那些牧羊人的部族,区别于中央的农耕民族。说白了商周时期的西戎就是羌人和一部分的中亚一带的游牧部落。

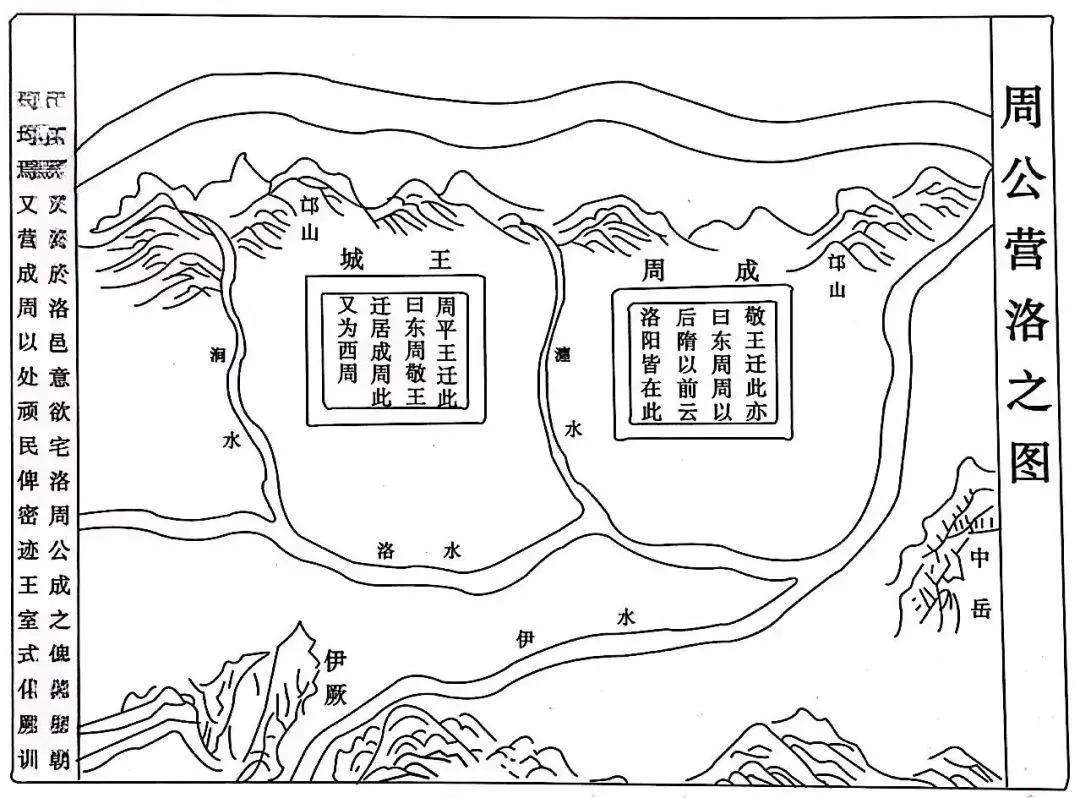

宗周的“宗”指的是曾经的崇(宗)地而非“诸侯宗之”比较合理。宗周"本义为"宗庙所在之都",其地理指向存在动态变化。先周时期周原(岐山)为宗周核心,《诗经》"周原膴膴"即指此地。西周中期以前文献多称洛邑为"成周",至西周晚期金文始见"宗周"指洛阳的现象。

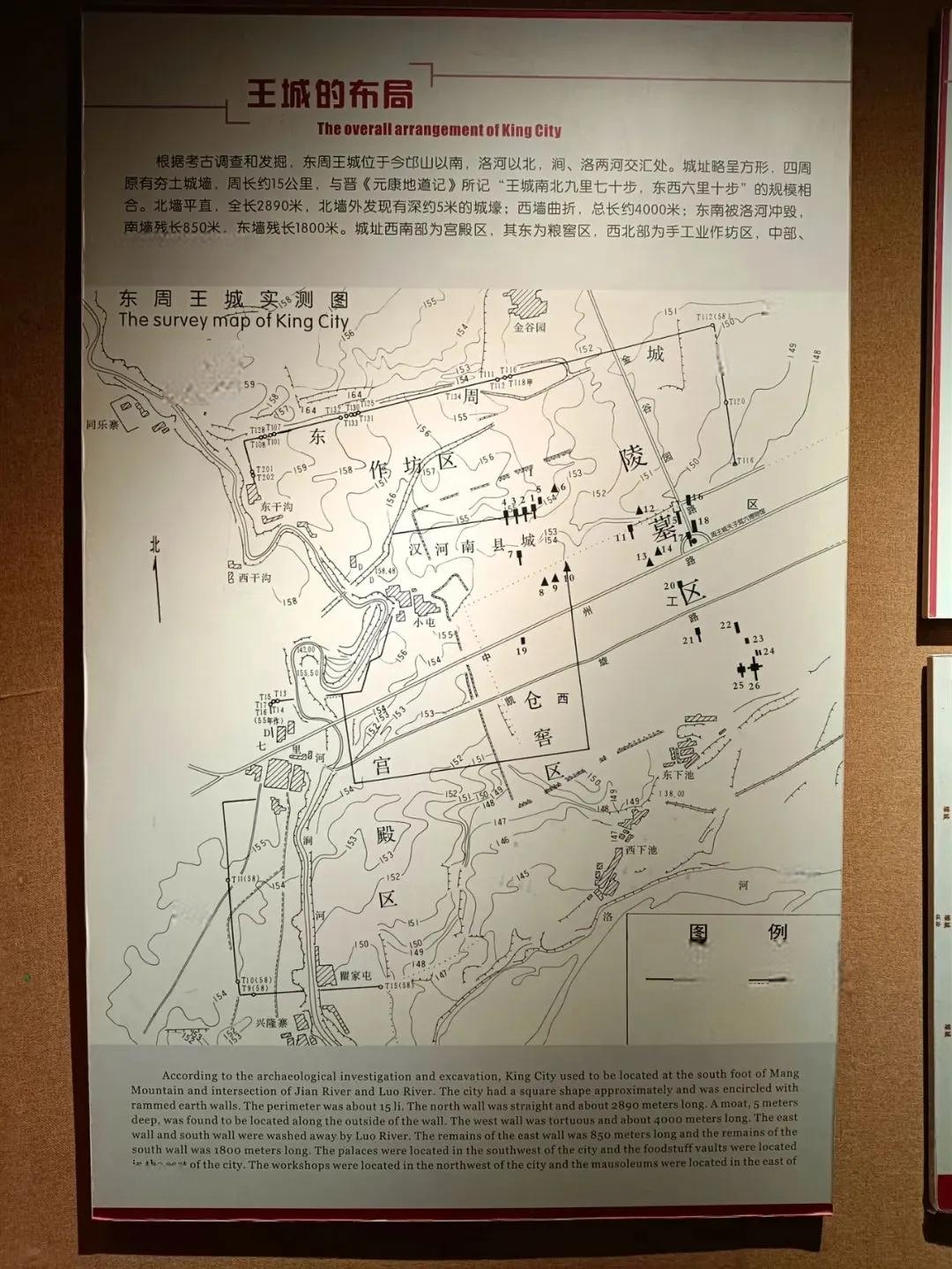

根据洛阳文物局官方回复,西周成周城与东周王城遗址是并不毗邻的。

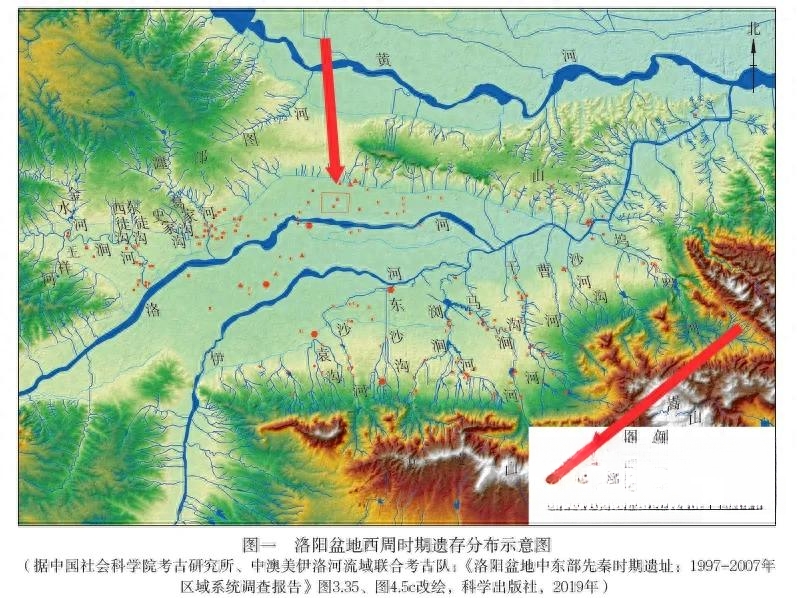

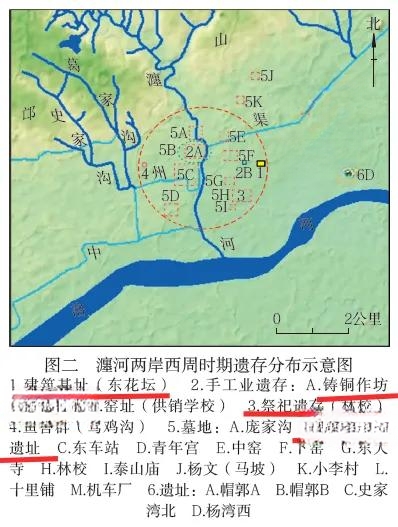

对成周的考古调查发掘工作,重点区域是瀍河两岸和汉魏故城一带。

根据目前的考古发掘情况来看,洛阳汉魏故城城墙压在西周时期的城墙之上。

洛阳瀍河两岸发现的西周早期大型建筑基址(5000㎡以上)。

汉魏洛阳城是东汉在西周成周城的旧址上,扩大城池,重新修建的。

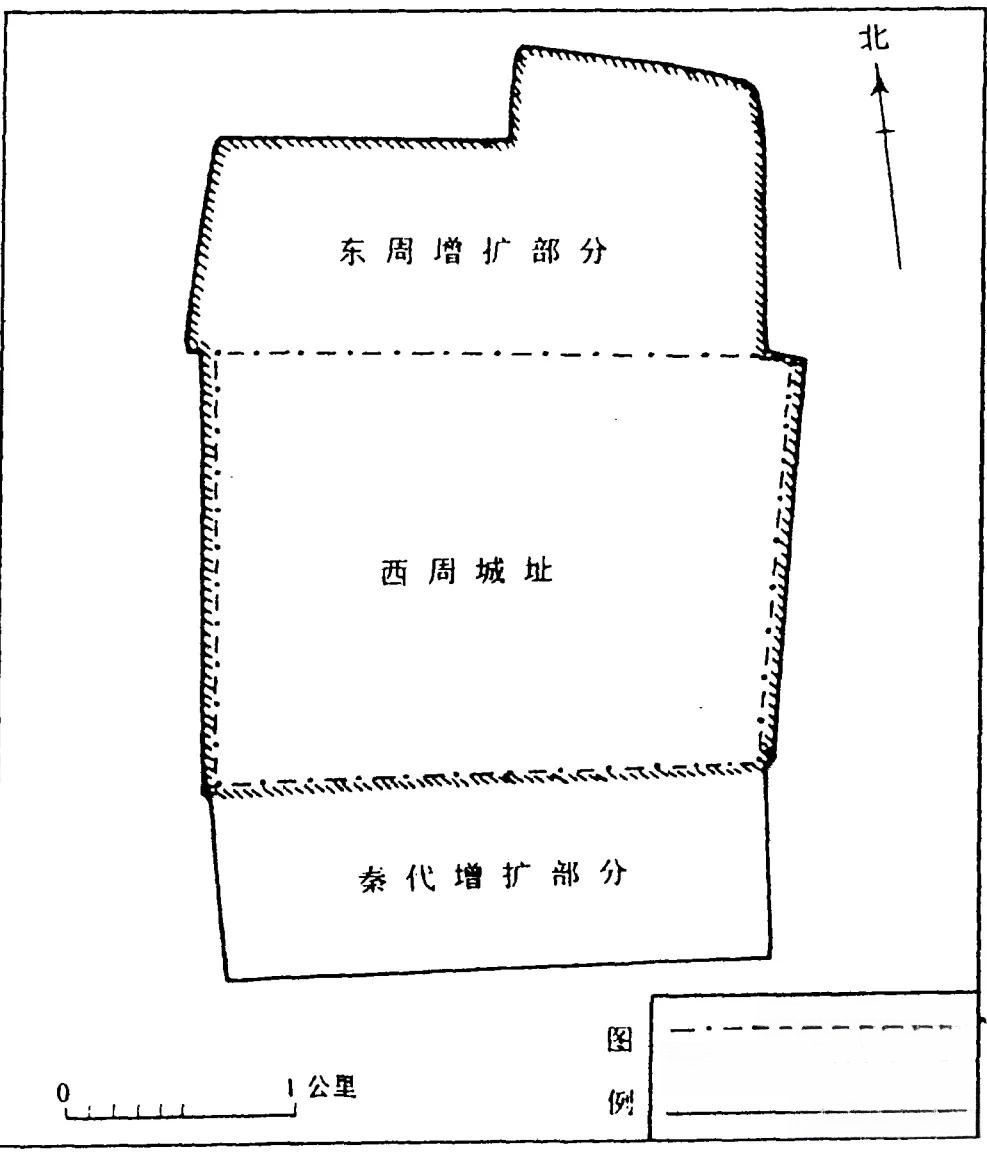

作为东汉、曹魏、西晋、北魏四代国都的汉魏洛阳故城,其城市规模和形制不是一个时代的产物,而是在西周城址基础上,适应社会发展的需要,经过东周、秦代的增扩以及汉魏四朝的修缮和增筑活动逐渐形成的。

据研究发现, 北魏内城下至少有三个规模不同、时代早晚有异的早期古城叠压在一起, 即始建于内城中部的西周城址,东周中期向北增扩的城址,战国末——秦代又向南新扩的城址。

通过对内城的城垣遗迹进行解剖和试掘,发现了一些早期的城墙夯土遗迹。夯筑时代分别属于周、秦、汉、魏,最早的可到西周, 最晚可到北魏,城垣不同部位夯土的始筑或增筑年代也表现出较大差异。

城址中部, 在解剖城墙夯土的过程中确凿无疑地发现其原筑城墙夯土为西周时期所筑,从目前所掌握的材料来看,具体时代皆不晚于西周中晚期。

而在城址北部发现的春秋晚期城墙夯土在此仍然存在,但已不是该段城墙的原筑夯土,而是作为增筑夯土依附在西周时期夯土的外侧或内、外两侧。

这就是说,这个区域城墙夯土的筑建时代明显早于城址北部,它始筑于西周,东周及以后各代沿用了西周城墙,并对墙体做过相应的修补或增筑。

这样,时代最早的城址位于汉晋洛阳城址中部,为西周时期所筑, 其具体范围大约北到自东墙建春门(汉上东门) 至西墙阊阖门(汉上西门)的东西一线,两门附近南北向城墙皆有东西向小转折,与这个时期北 墙有关 ;南到东墙青阳门(汉望京门)和西墙西明门(汉广阳门)北侧各自的城墙小转折处的东西一线,这个时期的城圈基本为方形,大致合当时的东西六里、南北五里。

时代稍晚的城址位于汉晋洛阳城的中部和北部,约为春秋晚期筑造。这个时期城址除北部为新扩部分外,南部则沿用西周时期所筑之城,并且略有修补或增筑。时代最晚的城址系沿用西周、东周城址并向南扩大而成,其筑造年代约晚于东周、早于汉代。

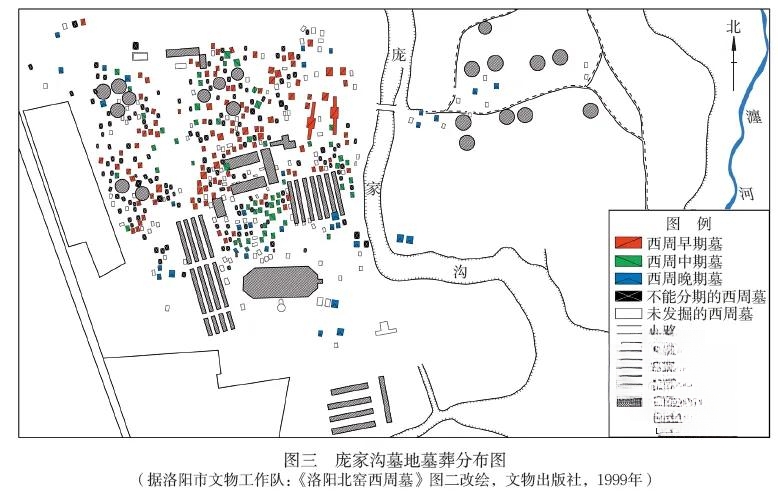

洛阳市区瀍河两岸也有大量的西周时期的遗存,有高等级的墓葬和祭祀遗址。汉魏洛阳故城之下发现有西周时期的城墙等遗迹。

今瀍河两岸也发现大量西周时期铸铜、祭祀等遗存。这些遗存都可能与西周成周城存在关联。

洛阳西周成周遗存主要有城址、墓葬、铸铜、祭祀遗址等。

根据考古资料,成周城遗址位于汉魏故城一带。今洛阳北窑有西周铸铜遗址,瀍河东岸发现有祭祀遗存。

关于西周时期洛阳考古成果较多,有专著、报告、论文等。

关于成周在洛阳的学术专著可以参考中国科学院考古研究所:《洛阳中州路(西工段)》《北京:科学出版社》1959年;洛阳市文物工作队:《洛阳北窑西周墓》北京《文物出版社》,1999年5月。

关于成周在洛阳的论文可参阅《考古学报》《考古》《文物》等专业权威期刊。

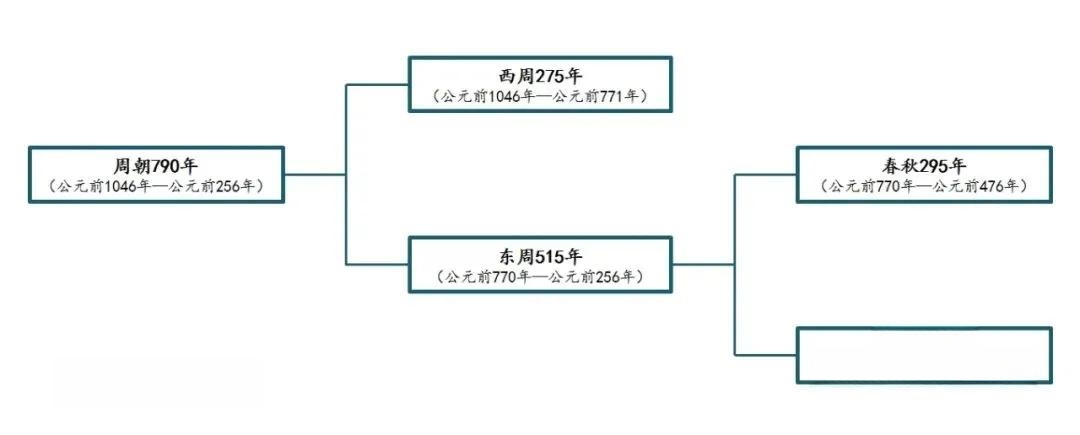

成周具有政治分封和军事镇抚(分封诸侯、控制殷遗民)、天下之中作为经济枢纽(四方贡赋)、礼制中心(天室祭祀)三重功能。清华简《系年》载"周室既卑,平王东迁,止于成周",印证这一点。

成周的“成”也是指成地。汤曾居偃师商城故有成汤之名或可印证,正如商在殷地称殷商。

为什么说镐京相当于清代的承德或本朝的北戴河呢?

丰”是丰镐之丰,与镐地一河之隔。丰与镐隔河相望,周成王怎么需要步行6天才能抵达?如果宗周在周原遗址,行走六日抵达“丰地”符合正常逻辑。

因此,从考古与史料记载来看,史记中的“丰镐即宗周”之说是不对的。

从考古出土来看,宗周并不是固定的地方的,而是指宗庙在哪里,哪里就是宗周。

比如周人以前不在周原的,宗周本意是指故乡老家,但是到了周原之后以岐山为根本,岐山一带就是宗周。

后来西周都城建造了洛阳,一开始不怎么说洛阳就是宗周的,经常说成周的。但是时间久了,洛阳也叫宗周了。

王在的地方就是宗周。多件国内发现的文物文字记载王从宗周出发或者在宗周发命令,而这个宗周是洛阳。同样,司马迁迎合或臆断西周都关中,也是错误的。西周应该是两京并重或迁都洛阳。

何尊铭文记载了周成王迁都洛阳,这个事实直接就上了央视报道。

除了教科书或陕西,一般学者认为在成王或至少穆王时代就迁都成周城。其实唐会要记载唐朝就有类似争议,起因是维修洛阳唐朝宗庙的问题。最后大家害怕了,只好搁置争议 维持现状。

丰镐遗址考古中没有发现大型的铸铜作坊、大型的祭祀场所以及城墙,丰镐周围也没有发现西周的高等级墓葬。仅张家坡井叔墓等少数贵族墓,无明确王陵。

沣东镐京遗址范围内的铸铜作坊迹象仅有花园村东钻探时发现的铜炼渣。沣西铸铜作坊面积不足500㎡,远小于洛阳北窑遗址的28万平方米。

1956—1957年在张家坡早期居址中仅仅发现了4件陶范和1件铸口余铜,均为军事有关的车马器范。

1960年春,在马王村H10仅仅出土26块铜器陶范,可以辨出器形的有簋的外范一块,花纹以夔龙纹为主题,雷纹为地,时代仅仅为西周早期。。

地理环境制约:郿坞岭台塬地貌限制城市扩展,《诗经·文王有声》"考卜维王,宅是镐京"反映择址的军事防御考量。

沣西马王村、客省庄的所谓大型夯土基址,沣东花园村、普渡村的所谓宫殿遗址群,其最大的建筑基址也只有2千平方米,作为王都的宫殿显得非常狭小,文化内涵极为稀少,同时这些所谓的大型建筑基址和同时代的墓葬区紧密相连。这样的布局和丰镐作为王都的身份很不协调。

丰镐遗址目前没有发现城址。周原凤雏甲组建筑基址达2900㎡,洛阳北窑西周铸铜遗址超28万㎡。

丰镐遗址附近为大面积的水域低地,遗址主要在高起的郿坞岭上,城市的规划目前还不清楚。需要辨明的是,自郦道元《水经注》以来,一直有看法认为汉武帝开凿昆明池对丰镐遗址的破坏很大。但现代考古工作找到了西周时期的遗址边缘和汉代昆明池的范围,发现遗址附近的地形变化不大,汉唐昆明池是以当地本已存在的天然水域为基础修建的,这些天然水域也就是周代文献中的灵沼、辟雍、滮池等水泽。