贫寒出身,磨砺坚韧意志

1971 年,赵普出生在安徽黄山的一个小山村。母亲作为一名赤脚医生,奔波于乡间小路,为村民们送去健康与希望;父亲则投身于水利、修桥工作,为乡村的建设默默付出。家中还有姐姐和哥哥相伴,虽然生活并不富裕,但一家人相互扶持,充满了温暖。

在农村的环境中成长,赵普早早地学会了帮父亲干农活。清晨,阳光还未完全照亮大地,他便跟着父亲走进田间,挥洒着汗水,播种着希望。烈日炎炎下,他的小脸被晒得通红,汗水湿透了衣衫,但他从未抱怨,反而在这艰苦的劳作中,锻炼出了坚韧的心智和顽强的毅力。

随着年龄的增长,赵普到了上学的年纪,然而,家境的贫困却成为了他求学路上的阻碍。学费的压力让这个原本就不富裕的家庭更加艰难,懂事的赵普深知家庭的不易,在同伴的建议下,他心中萌生出了参军的想法。在他看来,参军不仅可以节省学费,还能实现自己的军人梦想,为国家贡献一份力量,这无疑是一个一举多得的选择。

1987 年,16 岁的赵普告别了家乡的青山绿水,背起行囊,踏上了前往北京后勤部队的征程。在新兵连的联欢晚会上,他站在舞台上,朗诵了一首饱含深情的诗歌。他的声音虽然略显稚嫩,但那份真挚的情感却打动了在场的每一个人。凭借着出色的表现,他被分配到连队担任司号员。

然而,这份工作对于普通话并不标准的赵普来说,充满了挑战。为了吹出清晰、准确的号声,他每天天不亮就起床,对着镜子练习发音,从声母、韵母到声调,每一个细节都不放过。他虚心向战友请教,认真聆听广播里播音员的发音,不断纠正自己的错误。经过长时间的努力,他的普通话水平有了显著的提升,也为他未来的发展打下了坚实的基础。

逐梦主持,闪耀央视舞台

1990 年,赵普结束了军旅生涯,回到了家乡。面对未来的迷茫,他心中充满了困惑和不安。然而,一则招聘信息如同一束光,照亮了他前行的道路。安徽电视台正在公开招聘一名临时气象播报员,尽管赵普对气象播报毫无经验,但他骨子里那股不服输的劲头让他决定试一试。他精心准备了简历,怀揣着紧张与期待,走进了安徽电视台的大门。

然而,现实却给了他当头一棒。由于学历不达标,他连展示播音才华的机会都没有,就被淘汰了。但赵普并没有因此而放弃,他不甘心就这样错过这个难得的机会。他找到台里的领导,诚恳地表达了自己对播音事业的热爱和渴望,希望能得到一个展示的机会。领导被他的执着和热情所打动,决定给他一次试镜的机会。

在试镜中,赵普充分展现了自己的播音才华,他的声音富有感染力,表情自然大方。最终,他成功地被安徽电视台录取,成为了一名临时气象播报员。但他深知,自己的播音水平还有很大的提升空间,为了更好地提升自己,他考入了北京广播学院,开始系统地学习播音知识。

在北京广播学院的四年时光里,赵普如饥似渴地汲取着知识的养分。他每天早早地来到教室,练习发声、朗诵,学习播音技巧和主持艺术。他积极参加各种实践活动,不断积累经验。毕业后,他顺利进入北京电视台任职,主持了《智慧接触》《集锦》等栏目。在这些节目中,他充分发挥自己的专业优势,用幽默风趣的语言和亲和的形象,赢得了观众的喜爱和认可,还获得了主持人 “金话筒” 的极高荣誉。

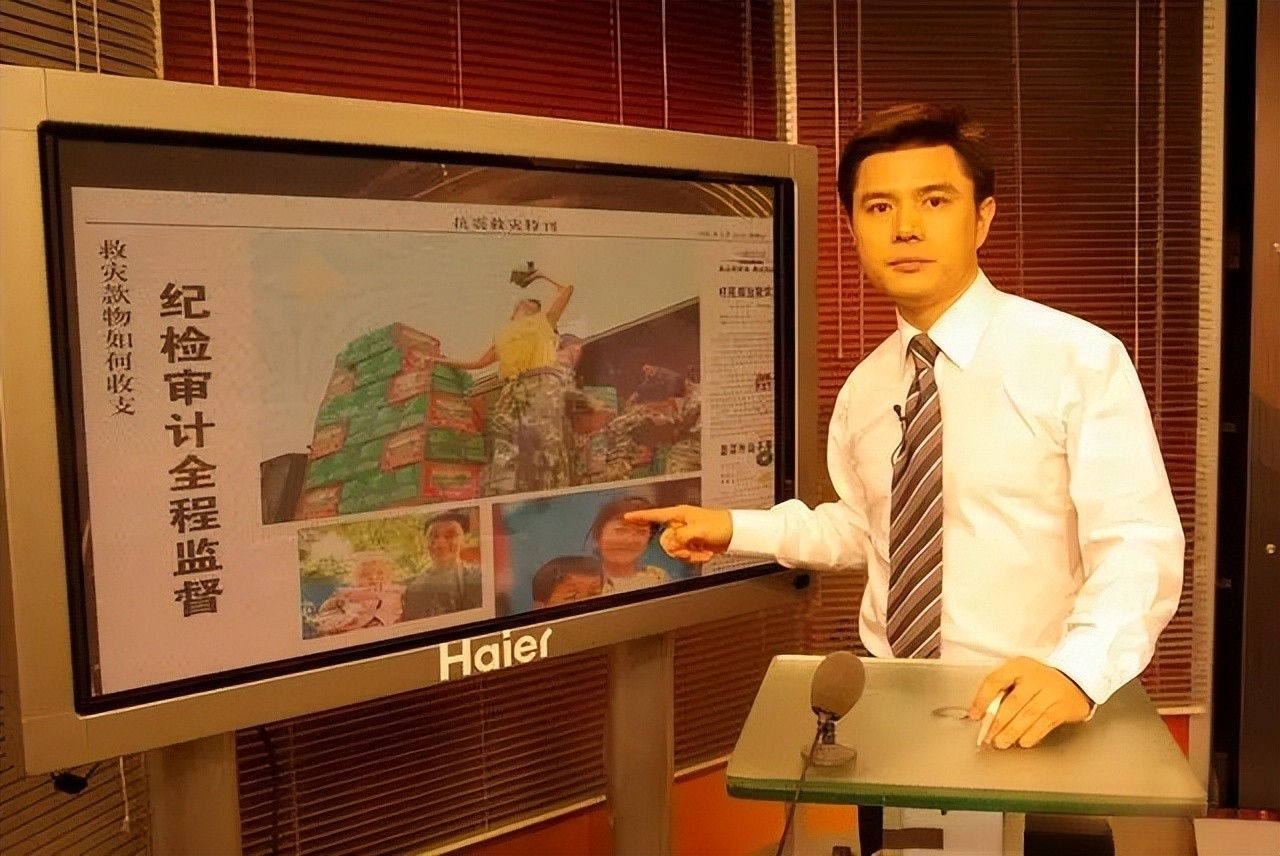

2006 年,赵普参加了《开心辞典》的评选活动。在比赛中,他自信从容,展现出了扎实的主持功底和丰富的知识储备。他的表现脱颖而出,成功入围比赛的前三名。这场比赛让他的优秀主持能力被央视所关注,也为他赢得了主持《朝闻天下》的机会。

在《朝闻天下》的舞台上,赵普字正腔圆、音色宏亮,以专业的播报风格和沉稳的气质,赢得了观众的广泛赞誉。此后,他又陆续主持了《我的今日之最》《聚焦小升初》《十年澳门,百年味道》等多档重要节目,成为了央视的当家主持人之一。他的每一次主持,都像是一场精彩的演出,让观众在获取信息的同时,也感受到了他的魅力和才华。

毅然离职,投身创业浪潮

然而,就在赵普的主持事业蒸蒸日上之时,他却做出了一个让所有人都意想不到的决定 —— 离开央视,回乡创业。这个消息如同一颗重磅炸弹,在媒体界和观众中引起了轩然大波。人们纷纷猜测,是什么原因让他放弃了如此辉煌的事业,选择踏上一条充满未知的创业之路呢?

直到 2018 年,赵普在参加《奇葩大会》第二季录制时,才揭开了这个谜底。他表示,自己离开央视后,只做了一件大事,那就是用心传承中国的手工业,致力于将这些精妙的手艺发扬光大。

原来,早在 2003 年,赵普还在北京电视台工作时,就与中国传统手工业结下了不解之缘。一次偶然的机会,他参与了《金色阳光》的节目录制,凭借出色的业务能力,他担任了《传人》的总导演和制片人。这是一个专门记录传统手艺人的纪录片,在拍摄过程中,赵普深入了解了中国传统手艺人的生活和工作状态。他看到了手艺人背后的艰辛与不易,他们用自己的双手,传承着千年的技艺,却面临着市场的冲击和传承的困境。

这些手艺人的故事深深触动了赵普的内心,他决定为这些手艺人做些什么。于是,他毅然从央视离职,成立了中国手艺发展研究中心。他希望通过自己的努力,为手艺人搭建一个展示的平台,帮助他们解决实际困难,让这些精妙的手艺能够得到更好的传承和发展。

2017 年,赵普策划了纪录片《不要叫我匠人》,用镜头记录下了手艺人的坚守和执着。同年,他还创办了中国首届匠人大会,汇聚了众多手艺人,共同探讨手艺的传承与发展。他积极投身公益事业,通过各种渠道宣传中国传统手工业,让更多的人了解和关注这些珍贵的文化遗产。

持续奋进,传承文化力量

此后,赵普不断拓展自己的事业版图。他担任《诗意中国》中的 “诗意主理人”,用诗意的语言,带领观众领略中国传统文化的魅力;策划《手中一带一路》纪录片,将中国的传统手艺与 “一带一路” 倡议相结合,推动中国文化走向世界。

2020 年,赵普凭借在文化传承领域的杰出贡献,获得了第 6 届 “CRS 中国文化奖” 领军人物奖,他的书《掇珍集》也荣获 2019 “年度人气好书” 的荣誉。这些荣誉不仅是对他工作的肯定,更是对他传承中国传统文化精神的赞誉。