牛顿流体是大家比较熟悉的,像水、牛奶、果汁等都在此列。它们的一个重要特点是,剪切应力和剪切应变率成正比。

简单来说,就是在相同的温度和压力下,这些液体的黏度不会因为外力的改变而发生变化。不管是轻轻倒出还是用力倾倒,水的黏度都基本保持不变。

非牛顿流体则有所不同,其黏度会受外力影响。这类流体主要分为三类。

先来看剪切增稠流体,玉米淀粉和水按一定比例混合后的淀粉糊就是典型代表。轻轻搅拌时,它的黏度较低,可一旦用力击打,黏度会迅速上升,变得好像坚硬的物体。

很明显,牙膏不是这种流体,要是牙膏是剪切增稠流体,用力挤压时应该更难挤出,但实际并非如此。再说说剪切稀化流体,它和剪切增稠流体正好相反。当外力增大时,这类流体的黏度会减小,变得更加稀薄。

像血液、番茄酱、花生酱等都属于剪切稀化流体。拿番茄酱举例,想从瓶中倒出时,会感觉它黏度较大,不太容易顺利流出。

但要是摇动瓶子,番茄酱会变稀一些,倒出就相对容易了。虽然牙膏受外力能被挤出,这一点和剪切稀化流体有点像,但实际上牙膏并不属于这一类。

最后是宾汉流体,它的数学模型是尤金·C·宾汉提出的,所以以此命名。宾汉流体的特点是,在施加一定剪切应力前,它不会流动,类似固体。只有当外力超过某个阈值,流体才会开始流动,且流动过程中黏度保持不变

接下来我们探讨一下彩条牙膏的奥秘。彩条牙膏能保持颜色分明,这和它的成分及结构设计有密切关系。

牙膏配方里有水、磨料、增稠剂、表面活性剂和香料等多种成分。正是这些成分的相互作用,让牙膏在挤压时呈现出宾汉流体的特性。

当我们挤压牙膏时,外力会使牙膏黏度降低,这样就能顺利被挤出。同时,牙膏中不同颜色的颜料在分子层面上有不同的分散性和相互作用力,所以在挤出时它们不会混在一起,能保持各自的颜色。

这种设计不仅让牙膏使用时更美观,也提升了用户的使用感受。

在日常生活中,通过一些现象能更好地理解宾汉流体的特性。比如,牙膏在日常存放和运输时,几乎不受外力影响,这时可以把它看成固体。

只有对它施加挤压,牙膏才会像黏稠液体一样被挤出。而且,外力一停止,牙膏就不会再流动,也不会四处溢出。

要是挤出的牙膏不小心掉进水池,它会像固体一样待在那里,等我们去清理。明白了宾汉流体的特性,就能明白彩条牙膏为何能实现“自动隔离”了。在没受到外力或外力不足时,不同颜色的彩条牙膏可以看作固体,自然不会相互混合。

而受到挤压后,牙膏虽然开始流动,但黏度还是比较高,所以能以分离的条带形式出现在牙刷上。

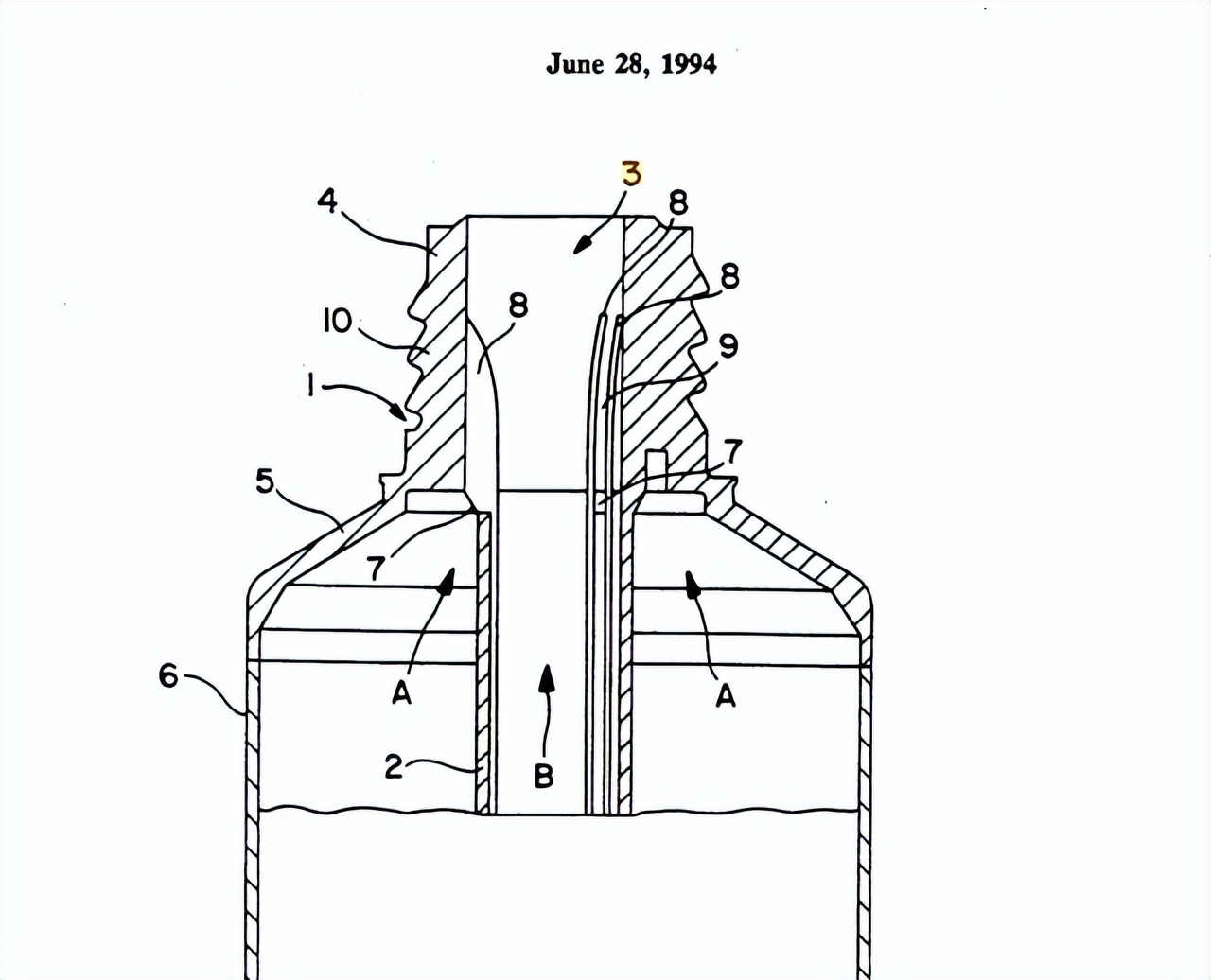

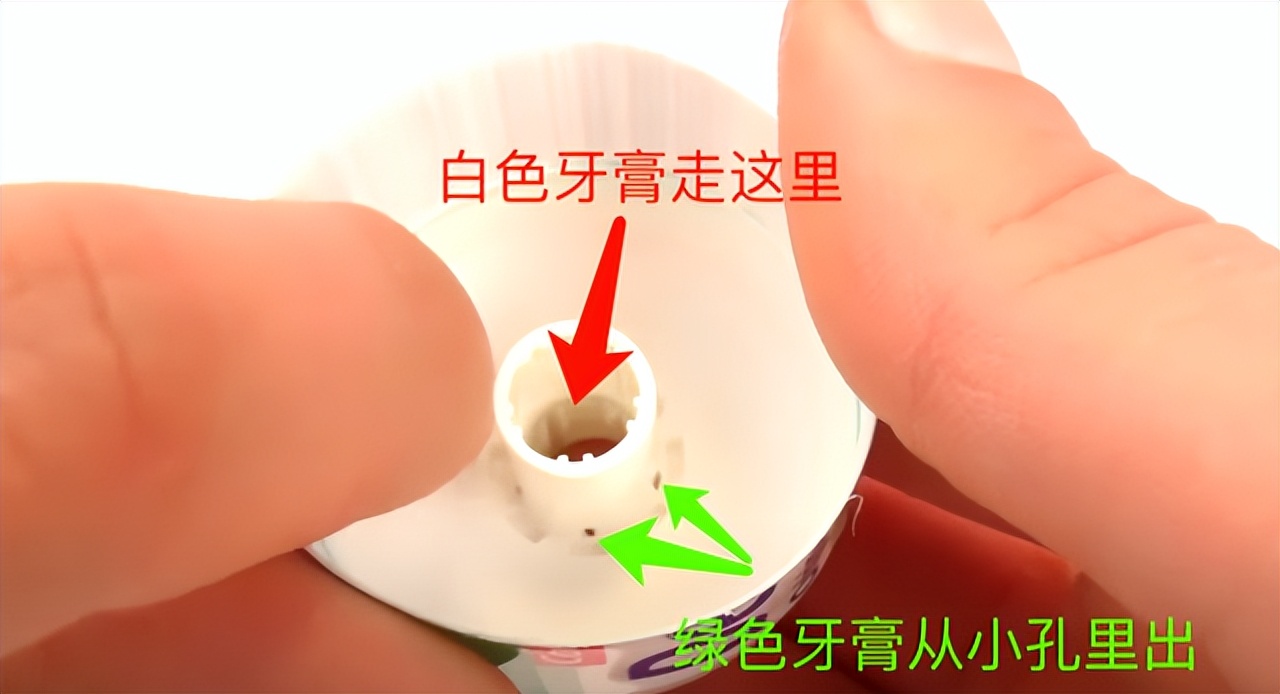

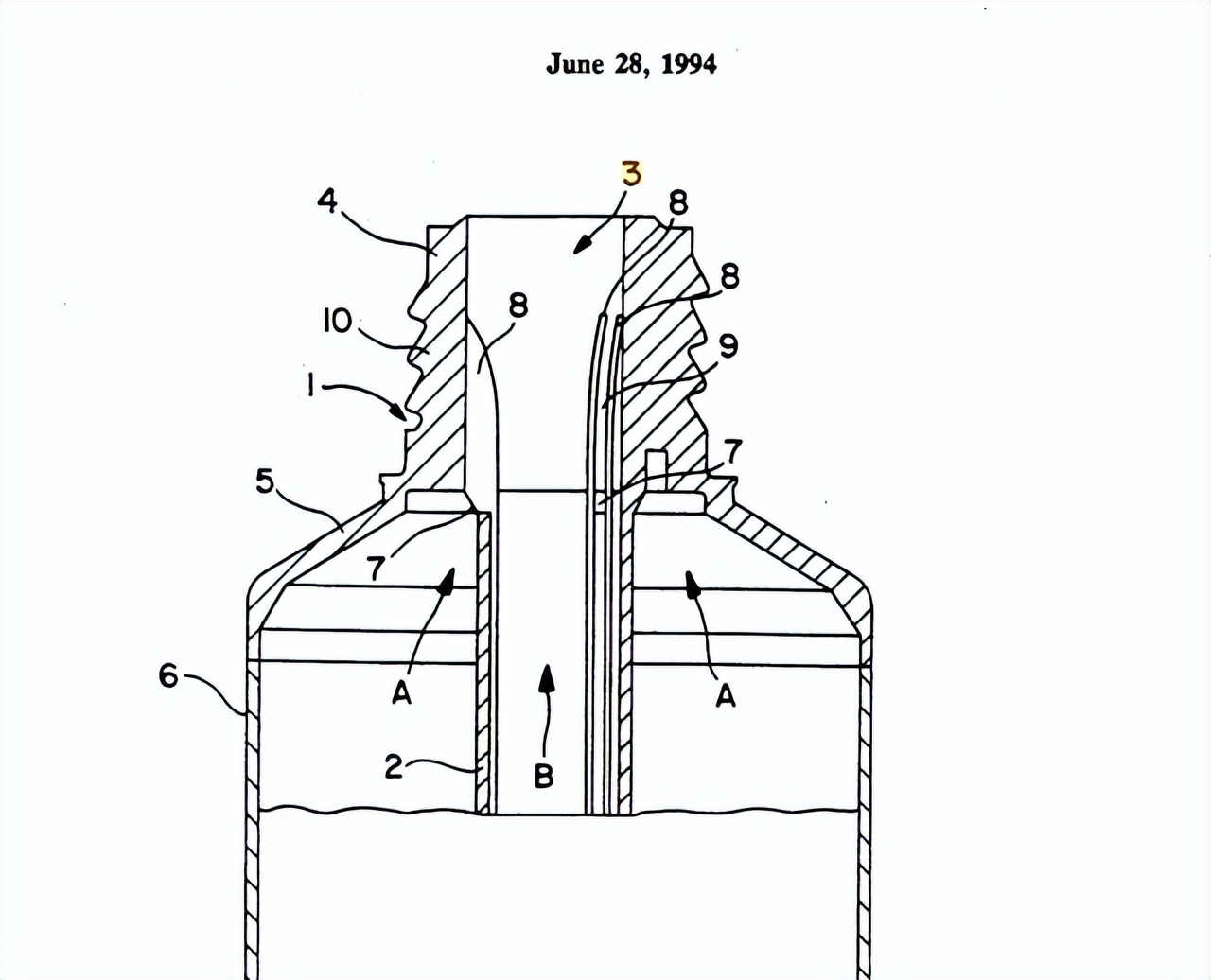

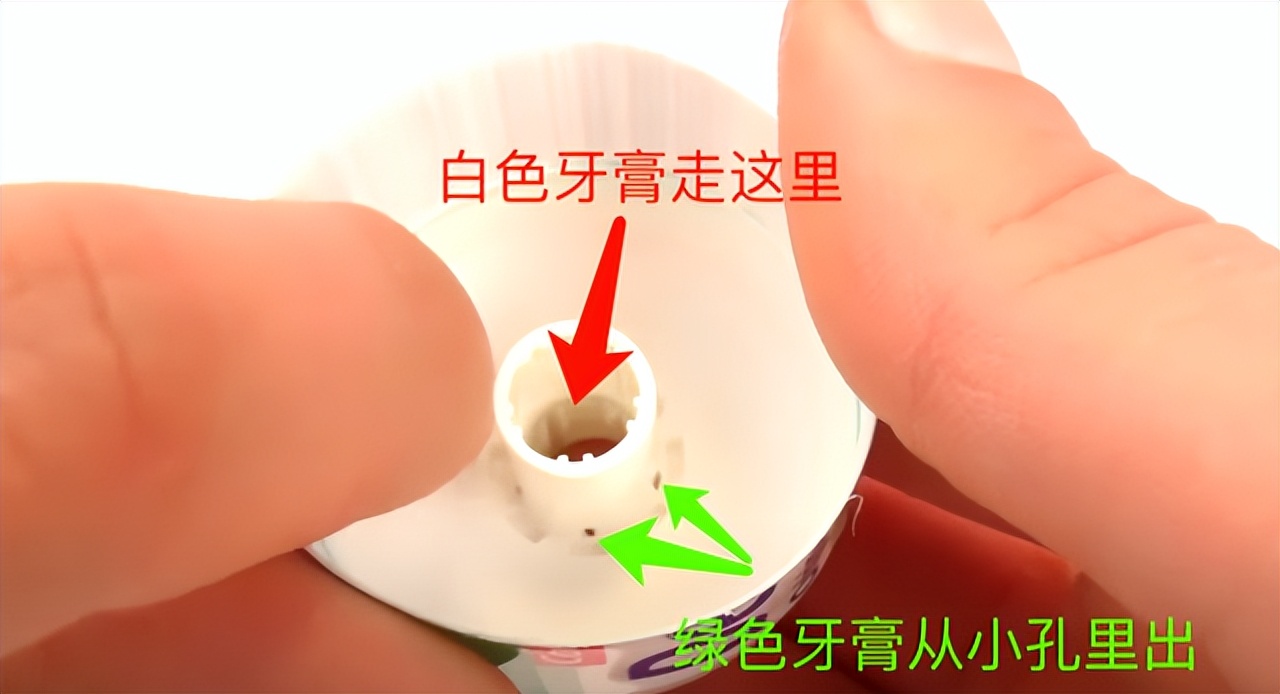

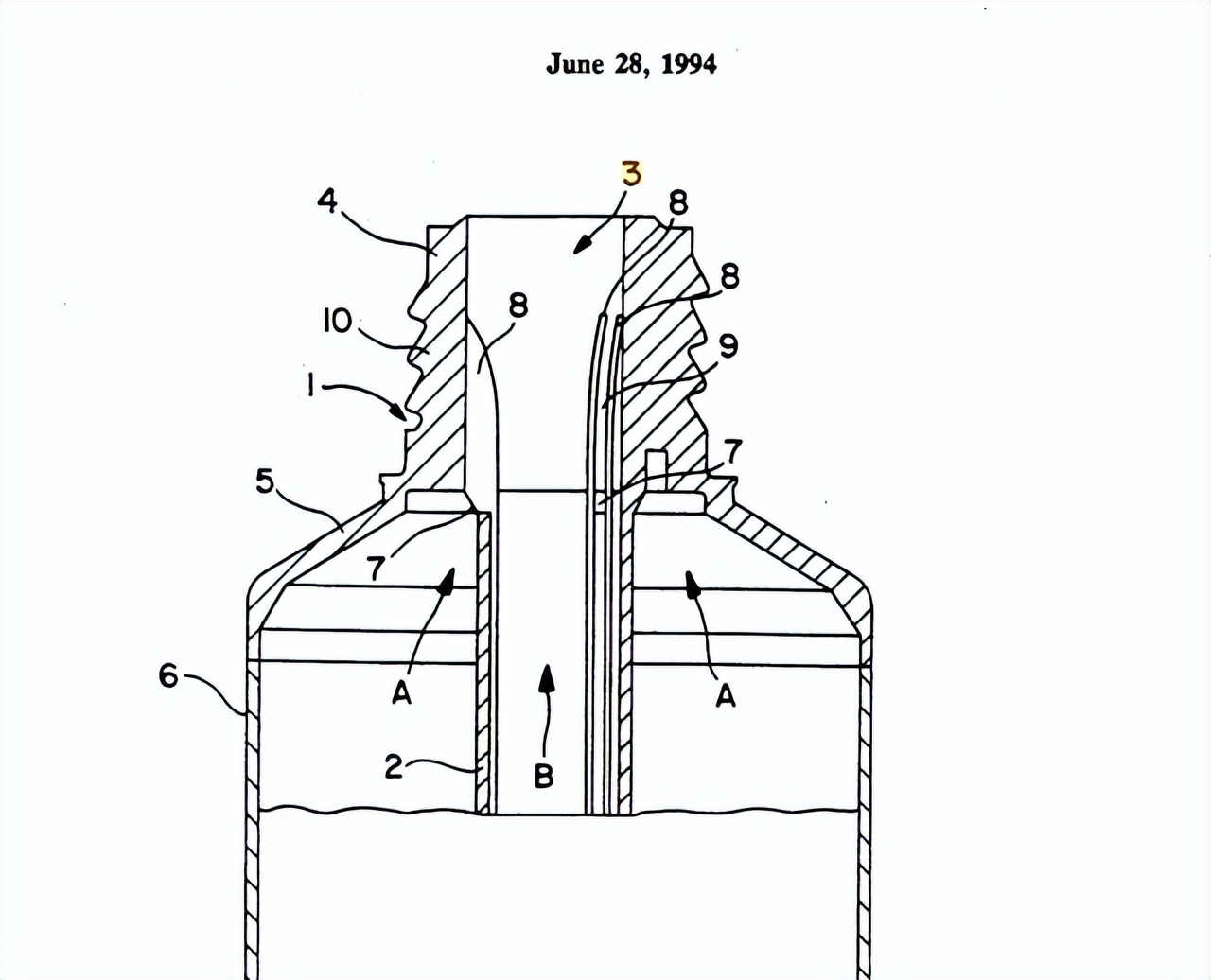

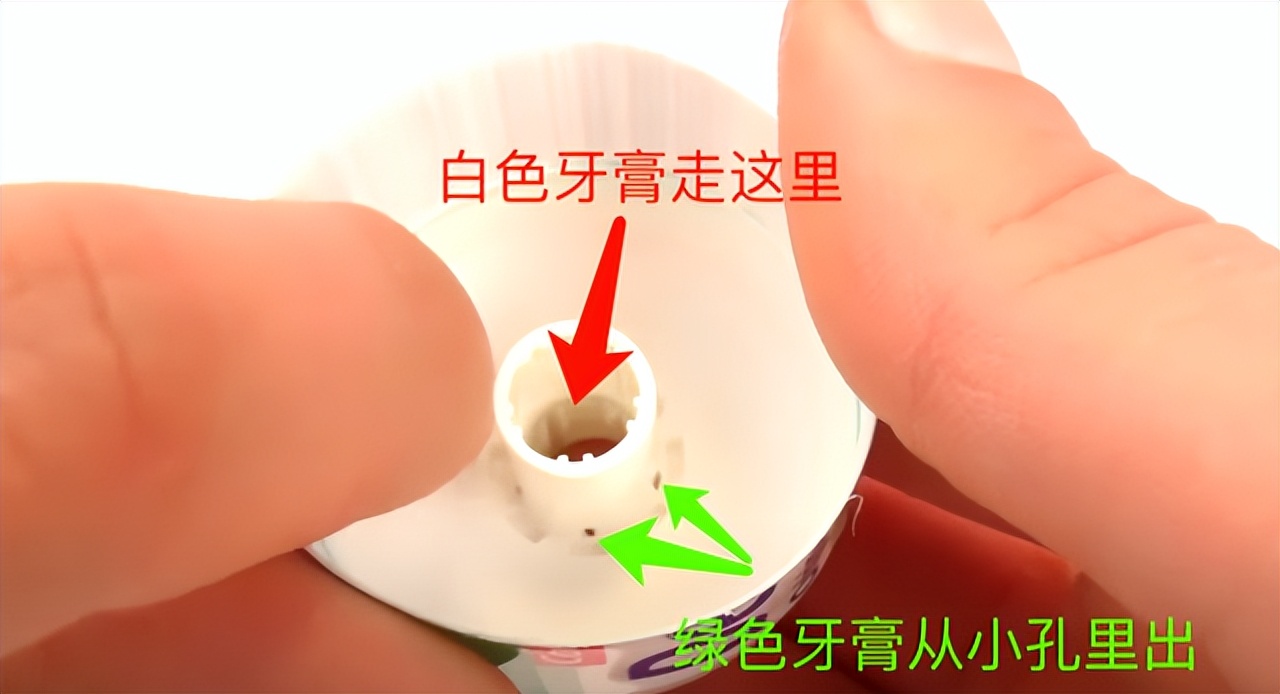

此外,有些彩条牙膏的彩色部分和白色部分是前后分布的,这种牙膏的盖子内部有独特设计。挤压时,后端的白色牙膏会通过中间较粗的孔被挤出,前端的彩色牙膏则会通过旁边较小的孔流出。

这样的设计让挤出的牙膏能呈现出漂亮的彩条状。

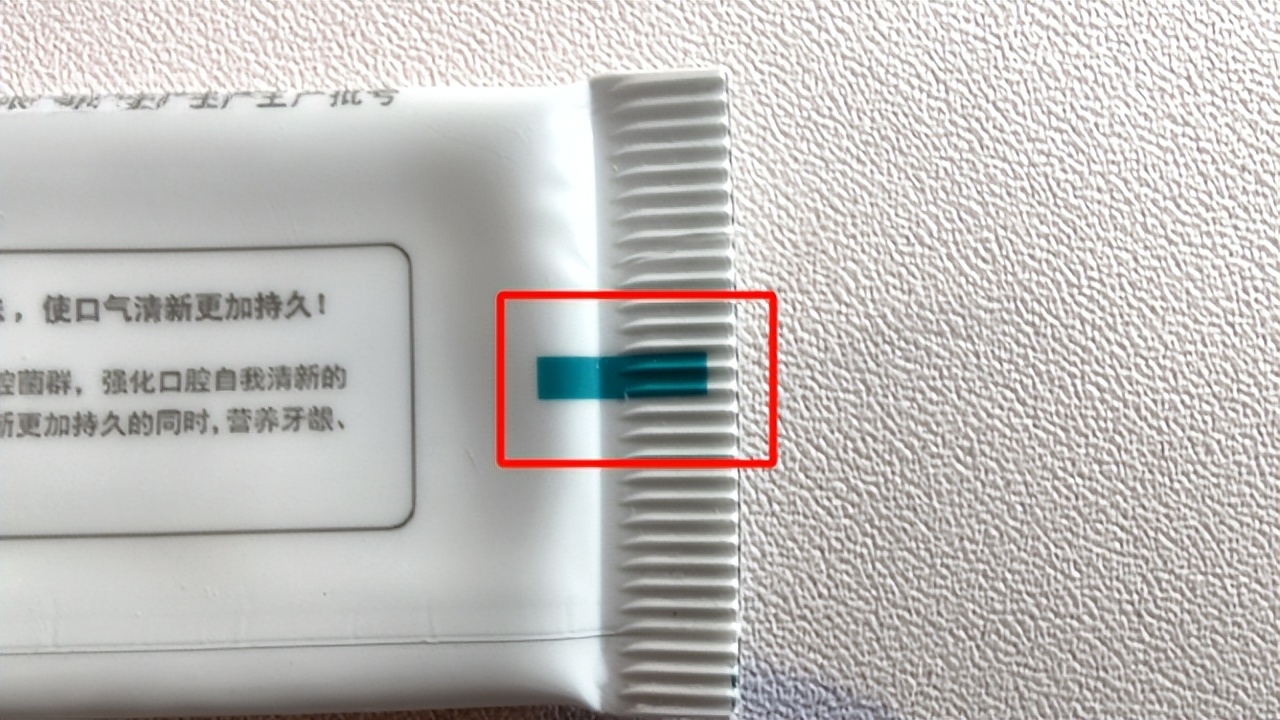

在讨论牙膏的相关问题时,有一个常见的谣言需要澄清。在搜索牙膏“彩条”的信息时,有一种说法是:纯天然成分的牙膏尾部小方块是绿色的,含天然成分和药物的牙膏是蓝色的,而黑色小方块表示牙膏完全由化学成分构成。

然而,这种说法毫无科学依据。

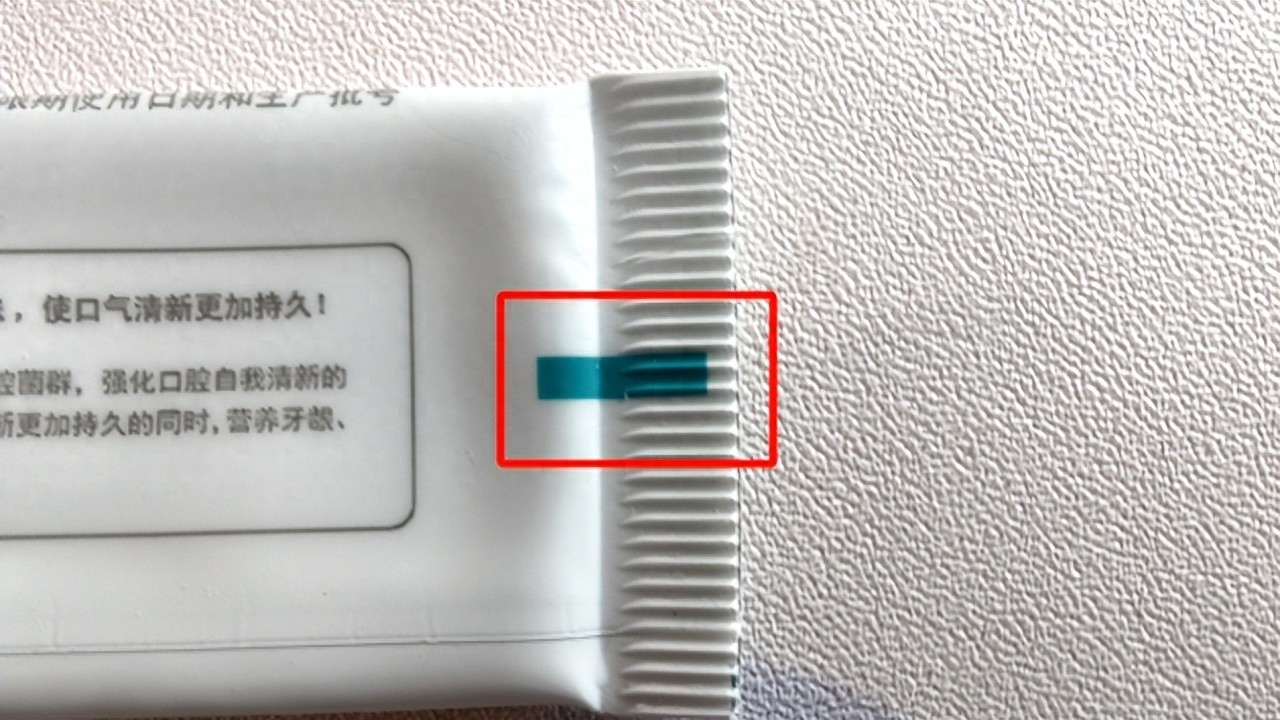

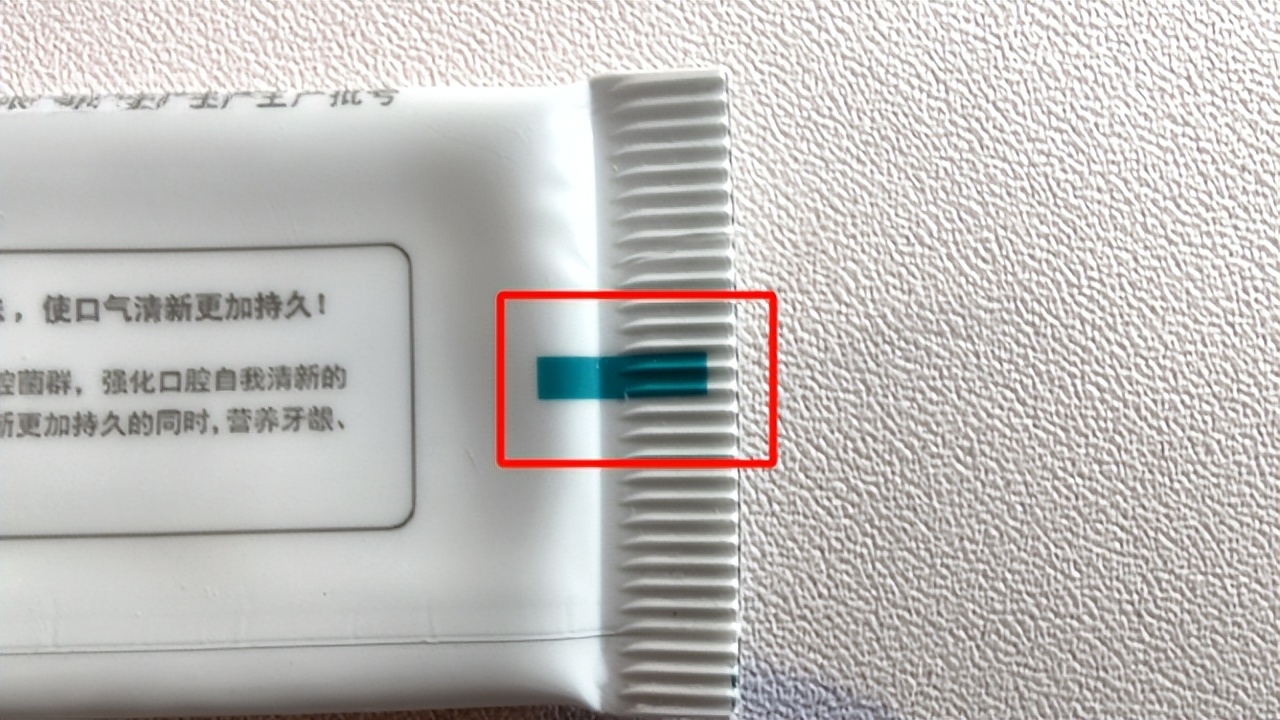

实际上,牙膏尾部的彩色标签只是为了方便机器在生产过程中进行定位和切割封装。这些不同颜色的标签只是为了和包装颜色区分开,方便机器识别,和牙膏的成分没有任何关系

我们可以仔细查看牙膏的成分表来证实这一点。很多标有绿色标签的牙膏成分中,依然含有大量所谓的“化学物质”。

这充分表明,仅仅根据牙膏尾部小方块的颜色来判断牙膏成分的说法是错误的。我们应该用科学的态度和依据来认识事物,不要盲目相信没有根据的谣言。

总之,彩条牙膏的“自动隔离”是巧妙运用了宾汉流体的特性,而关于牙膏尾部小方块颜色的谣言则是无稽之谈。我们应该通过科学知识和方法,正确理解和认识日常生活中的这些现象和产品,避免被错误信息误导。