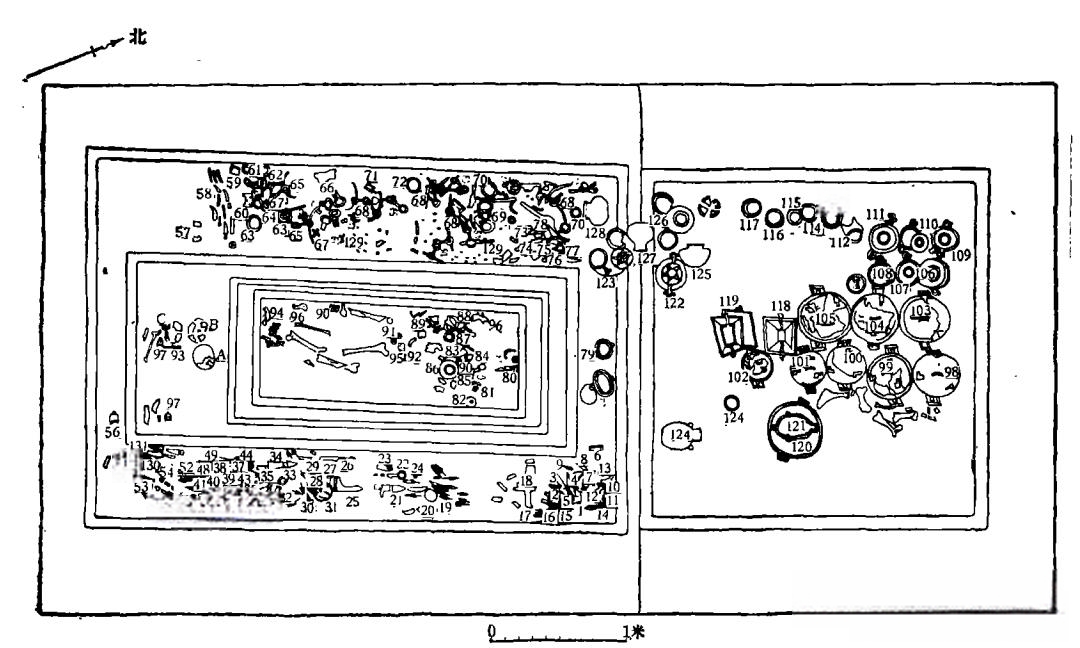

中华水饺的发源地在滕州,这是不争的事实,是我们从薛国故城古墓葬中得到的明确答案。1978年10月中旬,济宁市文物局考古队在滕州市薛国故城发掘的9座薛国墓葬中,共出土各类随葬铜器919件,其中2号墓有列鼎7件,铜戈9件,铜杖首1件。通过这些出土的青铜器和陪葬品,可以看出这是一座春秋时期的薛国侯墓葬,因为古代的鼎是有代表性的,天子九鼎,诸侯七鼎。在该墓出土的一套青铜礼器中,有一个锈蚀的铜器,考古专家宫衍兴小心翼翼地捧着这个刚刚挖掘出来的青铜食器,器具上下两盒已锈住。他用刀刃轻轻一撬,“咔”,盒子开了,里面整齐排列的白色食品让所有考古人员目瞪口呆。这些白色的食品又是什么呢?盛放食品的作用是什么呢?经专家判断,盛放食品的器物是青铜簠,主要是用来祭祀,这里面的食物,就是今天的饺子或者馄饨的鼻祖。可以说这是迄今为止在我国所发现的最早的饺子。从当时出土的食物看,粮食类食物有粟米,面食品有水饺或馄饨,其中出土铜鼎内还盛有牛、羊、猪、鸡、鱼等动物骨骼,反映了春秋时期薛国贵族多元化的饮食生活文化。春秋时期的墓葬中出土的饺子告诉我们,饺子在我国的食用历史至少有2500年了。

一号墓鼎内留存牛、羊、猪、鸡、鱼等动物骨骼

2500年前的饺子是什么样的?在科学出版社出版的《考古学报》第4期中,《薛国故城勘探和发掘报告》一文提到薛国故城出土的饺子时是这样描述的:“薛国侯墓葬挖掘的青铜食器内密密排放着三角形食物,表面有一层白色粉状物,为当初霉变所致,风一吹即消失掉,露出三角形食物,状似水饺,亦已碳化,用竹签轻轻拨动即破碎。三角形食物内包馅状屑物,已无法辨认是什么馅。经观察分析,我们认为铜簠内三角形食物,应为中国传统美食水饺或馄钝。

为了考证这一发现,我们古薛文化研究会一行6人来到济宁博物馆,拜访了当时带队在薛国故城遗址考古并打开青铜食器的宫衍兴老先生。“根据这些记载,及当地百姓流传,找到薛国故城遗址并没有费多大工夫。我们一行8人,带着考古用的洛阳铲等工具,经过短暂的勘察就断定了遗址的大致范围。”现已退休在家的济宁市文物局原局长、考古专家宫衍兴告诉了我们当时考古的情形。

那是1978年一个秋风乍起的日子,宫衍兴缓缓打开2号墓陪葬箱,一股远古的气息扑面而来,他轻轻梳理层叠的陪葬品,渐渐地靠近一个封存已久的秘密……

“2号墓的随葬品都放在头箱内,依然是铜器,其中7个鼎保存完好,此外还有6个盛粮食用的簋,一对30厘米见方、盒盖上刻有花纹的食器。另有些兵器。”

宫衍兴打开其中一个食器,希望在盒内发现铭文,以印证墓主人身份,“盒内整整齐齐地排列着白色食品,大概有5排左右,每排有5、6个,食品呈三角形,有的略带圆弧,每个长5至6厘米,最宽处3.5至4厘米。由于接触了空气而渐渐变黑,不过,从开始呈现的白色表皮看,它大概是用面粉捏成,十分光滑。其中几个很快变形,碎成粉末。里面竟有馅料,状如木屑,因年代久远,已无法辨认馅料构成。”

“饺子!”宫衍兴惊讶中不禁脱口而出。

“那是第一次看见古人的实物饺子,在后来几十年考古生涯中再未遇到。”宫衍兴回忆。他连忙找人在饺子风化前拍下一组照片,为这个罕见考古发现留下了宝贵资料。

但让宫衍兴疑惑不已的是,薛国是春秋晚期的诸侯小国,距今已有2500多年历史,这是不是证明了在2500年以前,先人们已经开始食用饺子?那么,这是不是中国发现的最早的实物饺子呢?

薛国故城考古发掘结束后,宫衍兴对这些问题念念不忘。他翻阅大量古籍,并查找国内已经出土的文物资料,试图寻找水饺的前世今生,并最终有了发现。

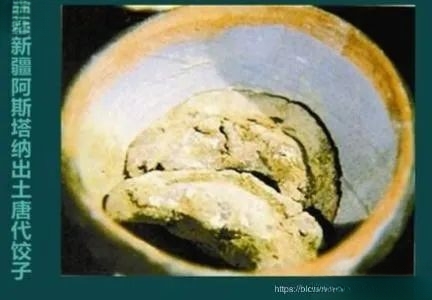

“上世纪60年代,新疆吐鲁番阿斯塔拉唐墓中曾发掘出不少点心实物,因为那里气候干燥,所以许多面食点心都能完整地保存下来。在这些面食中,就有饺子。出土的半月形饺子大约5厘米长,已彻底风干。它们完整地摆放在木碗中。它出土之后,也一度被认为是中国最早的实物饺子。从形状看,它与我们今天吃到的饺子已没有差别。”

但唐朝并不是中国最早出现饺子的时期。

“关于饺子的最早记载是在三国魏人张揖著的《广雅》一书中,书中记载那时已有形如月牙称为‘馄饨’的食品,和现在的饺子形状基本类似。”宫衍兴说。

巧合的是,1981年,考古工作者从忠县东汉墓葬出土了一件珍贵文物——“庖厨俑”印证了这一点。

“这些陶塑为今人研究饮食文化提供了重要资料。其中有两件陶塑表现古代厨师正在厨案边劳作的景象,可以看见厨师身边的厨案上摆放的食料,有猪羊鸡鱼,也有一些果蔬。仔细看去,厨案上还摆着捏好的花边饺子!这说明在距今1700年前的长江三峡地区的三国时期,饺子已成为人们喜爱的美食。”

这些发现让宫衍兴欣喜不已,薛国故城出土的春秋时期的三角形饺子,应当是迄今所知最早实物,它比唐朝的饺子早了1200多年,比最早的记载早了700余年。

庖厨俑

“这说明,早在2500年前的春秋时期,生活在薛河流域的人们已懂得将粟米磨成面粉,做成带馅的面食,用青铜蒸锅或蒸或煮熟。”

只是,那时它的名字还不是“饺子”,而是“馄饨”,直到宋代以后才被渐渐改为饺子。此后更成为春节时期的习俗,被人们赋予了吉祥寓意。

听宫衍兴老师说,他还从文献记载中发现,民间春节吃饺子的习俗在明清时已相当盛行。饺子一般要在年三十晚上12点以前包好,待到半夜子时吃,这时正是农历正月初一的伊始,吃饺子取“更岁交子”之意,“子”为“子时”,交与“饺”谐音,有“喜庆团圆”和“吉祥如意”的意思。

另一个让宫衍兴困惑的是,这座墓葬的主人是谁?为什么在陪葬品中会出现饺子?

这和薛国的历史有关。“传说,薛氏一族是黄帝的后代,其第12代孙奚仲曾经在大禹的时代做过‘车正’,也就是管理车辆的官员,后大禹就给了他一个薛侯的封号,薛地里遂成为奚仲的封地。到公元前322年,齐威王将薛地分封给其少子田婴,薛国从此改换门庭,成为齐国的一块领土。田婴是田文的父亲,田婴去世后,田文接班做了薛地的主宰,其间‘传六十四世,国祚千九百年’。”(《滕县志·薛世家》)

薛比戈铭文

“我们发掘的墓不是田薛,在君主墓北有高大封土,据当地百姓传那才是田婴等人墓穴。而在2号墓出土的戈上,刻着的铭文‘薛比’二字也证实了这一点。”宫衍兴说。

“薛比”是谁?是不是这个君主墓的主人?

“薛比在史书上鲜有记载,其人出现在史书上仅有的一句话,却足以证明他是有头有脸的人物,据《春秋》载:‘鲁定公十三年(公元前497年),薛人弑薛伯比。’”

据文献资料载:“春秋之中,弑君三十六、亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者,不可胜数。”在这一乱世之中,上自天子,下至黎民,奔走纷纭,不遑启处,当真是乱世迹象,而在这乱世之中,弑杀君主也并不少见。公元前497年,薛比就在这样的环境中,因得罪国人,成为国人手下亡魂。

春秋·蟠螭纹兽首柄青铜簠(济宁博物馆)

这次弑君事件有经而无传,所以无法知道事件具体过程。但可以肯定的是,薛比死后,仍然按照君主待遇下葬。按照当时“视死如生”的规矩,陪葬品有煮肉铜器鼎、盛饭用的簋、盛酒用的壶及盛面食用的食器。

“而饺子作为当时鲜有食品,当仁不让地成为陪葬品,”宫衍兴说。时隔2500年,在同时代很多随葬的面食灰飞烟灭后,薛比墓中一盒饺子却阴错阳差地保存下来,并成为一段民俗历史的见证。

作者简介

颜 博:教师,滕州市古薛文化研究会办公室主任,滕州市爱心志愿者协会理事长,滕州市城市读书会会长,枣庄市文促会理事,枣庄市民间文艺家学会理事,滕国文化研究会理事,山东省散文学会会员,滕州市作协会员,善国文化研究会会员等职。在《大众日报》《齐鲁晚报》《枣庄日报》等媒体发表散文、小说30余篇,主编或参与编写《古薛文集》《古薛文化》《鲁南人文》《领导.视界》等。