一、忠臣落幕之痛

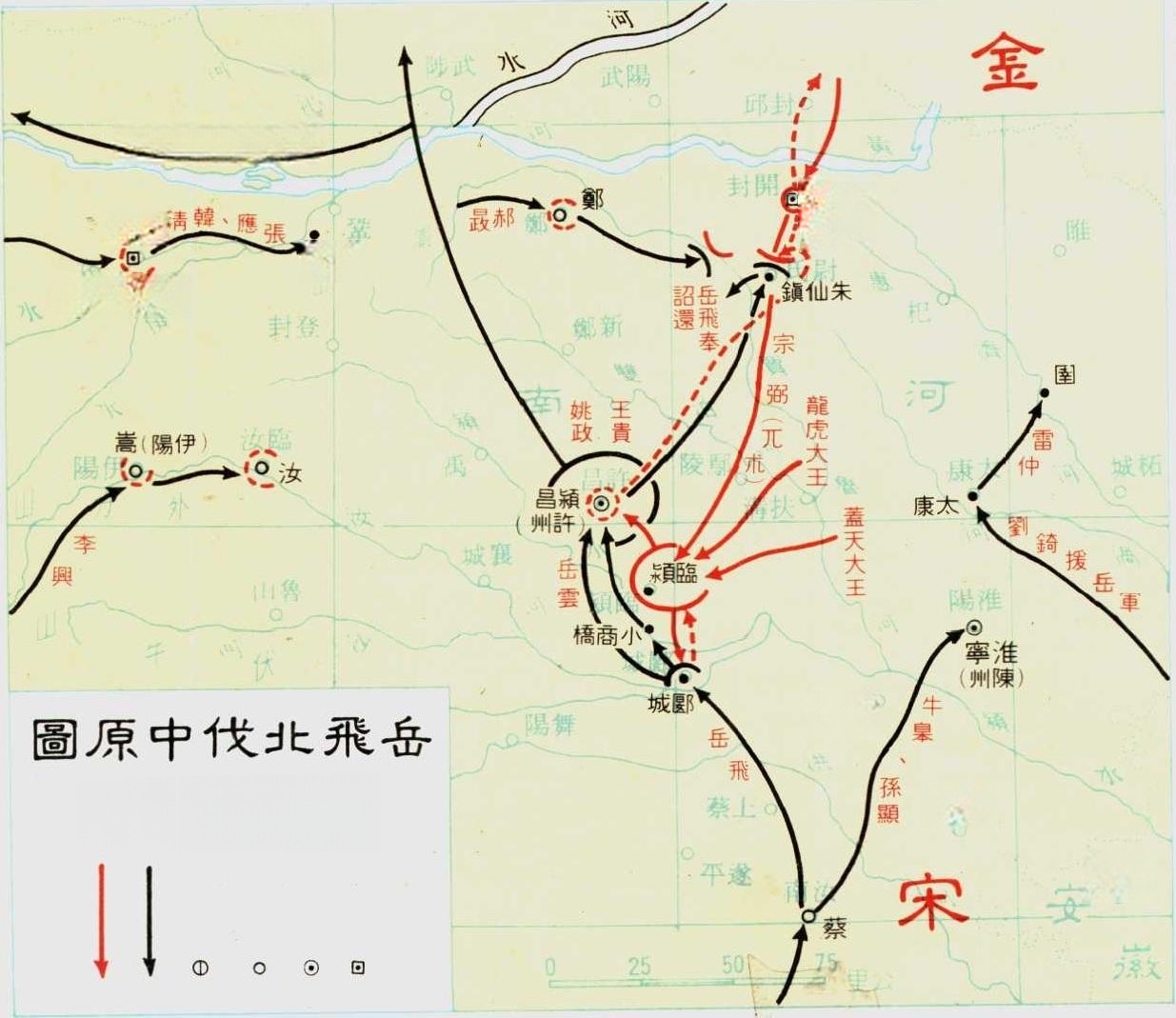

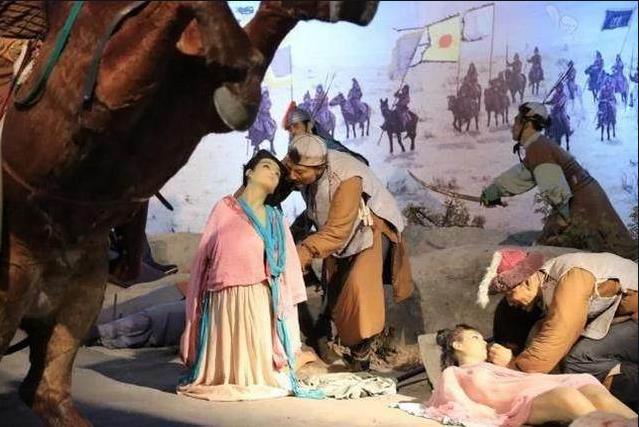

宋朝历史,宛如一幅波澜壮阔却又充满哀愁的画卷,其中最让人揪心的,当属靖康二帝被俘的奇耻大辱。那是北宋末年,金兵如狼似虎,两路南下,势如破竹。东路完颜宗望率军攻破燕京,渡过黄河,直逼汴京;西路完颜宗翰则围困太原,虽受阻一时,却也让北宋朝廷人心惶惶。宋徽宗吓得匆忙禅位给儿子宋钦宗,自己做起了太上皇,妄图逃避灾祸。

宋钦宗临危受命,却也无力回天。靖康元年,金军兵临城下,索要巨额金银财宝,还要求割让中山、河间、太原三镇。北宋朝廷内部主战派与主和派争论不休,关键时刻,李纲挺身而出,组织军民顽强抵抗,才让金军暂时退兵。可未曾想,宋钦宗竟听信谗言,罢免李纲,还遣散援军,这无异于自毁长城。

同年八月,金军再次南下,北宋军队一溃千里。闰十一月,汴京沦陷,宋钦宗亲自前往金军军营议和,却被金人拘禁。随后,包括徽、钦二帝在内的三千余名赵氏皇族、后宫妃嫔、贵卿朝臣等,如同待宰羔羊,被掳北上,沦为金人的奴隶。东京城中公私积蓄被洗劫一空,北宋就此灭亡,史称 “靖康之耻”。

这一耻辱,如同沉重枷锁,压在每一个宋朝子民心头,至今令人难以释怀。当时的宋朝士兵,望着滔滔黄河,捶胸顿足,恨不得饮金人鲜血,啖其骨肉。而岳飞,正是在这群悲愤的士兵中,目睹了金人屠戮中原百姓、践踏中原大地、羞辱中原名士的惨状。他痛心疾首,暗暗发誓,此生定要 “饥餐胡虏肉,渴饮匈奴血”,救百姓于水火,复山河之锦绣。

带着这样的决心,岳飞开启了他的强军之路。骑射不行,他日夜苦练,寒来暑往,从不间断;战术不精,他虚心求教,遍访名师,博采众长;士兵无斗志,他身先士卒,冲锋陷阵,与将士们同甘共苦。渐渐地,士兵们被岳飞的精神所感染,紧紧追随他的脚步,一支纪律严明、作战勇猛的 “岳家军” 应运而生。

彼时,皇帝赵构南下,在临安建立南宋王朝。但因惧怕重蹈父兄覆辙,他多求和,少求战,致使诸多将领斗志消沉。岳飞却与众不同,他屡屡向赵构请缨,主动出击,却常遭贬斥。可岳飞岂是轻易言弃之人?他见将领不出兵,便带着手下偷偷北上,与金兵展开游击战。每有战果,他还让其他将领邀功,自己默默积攒力量。

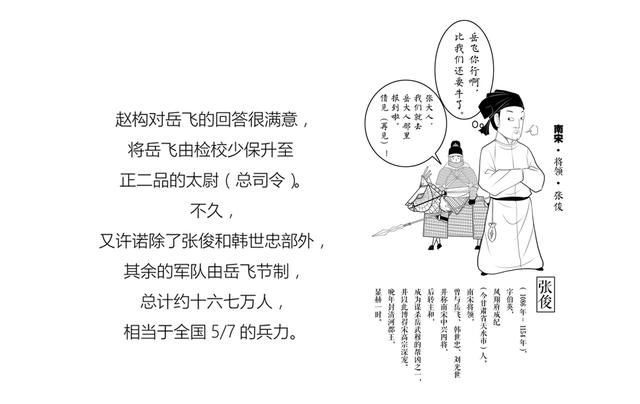

随着军功日益增多,岳飞声名远扬,逐渐成为南宋大将,进入赵构视野。起初,赵构对岳飞颇为重视,不断提拔,岳家军也成为北方抗击金兵的主力军。然而,金国视岳飞为眼中钉,必欲除之而后快;赵构呢,看着岳飞威望日盛,功高盖主,心中也渐生忌惮。

正所谓 “月盈则缺,水满则溢”,岳飞一心收复失地,雪靖康之耻,却未曾留意身后那一道道复杂的目光。他不顾赵构阻拦,号召中原百姓,拉起十万大军,毅然起兵北上。这一壮举,震惊了金国皇帝,也让赵构慌了神。原来,不久前南宋刚经历 “大将造反”,刘正彦不满朝廷,围攻临安府,虽被镇压,却让赵构心有余悸。此刻岳飞起兵,一旦夺下开封,自立为王,转头攻打南宋,那可如何是好?

与此同时,秦桧也心急如焚。他的宰相之位是靠与金议和求来的,若金国被岳飞打回老家,他这宰相岂不是做到头了?恰在此时,金国送来议和书,直言只要杀掉岳飞,两国便可隔江而治。金国深知,宋朝其他将领不足为惧,唯有岳飞正值壮年,勇猛善战,一日不除,永无宁日。

而赵构呢,身下无子,只有两个养子,他早已无心北上争雄,只想偏安一隅,安享晚年。在他眼中,岳飞可杀可不杀,先召回再说。于是,十二道金牌如催命符般,急召岳飞回朝。岳飞满心悲愤,无奈班师,他仰天长叹:“所得诸郡,一旦都休!社稷江山,难以中兴!乾坤世界,无由再复!”

岳飞回朝后,本想第一时间面见赵构,陈述前方战事,求皇帝支持。可赵构心虚,避而不见。秦桧趁机下手,将岳飞关入大牢,严刑拷打,欲加之罪,何患无辞?在 “莫须有” 的罪名下,岳飞于腊月二十九日,在大理寺内的风波亭下,含冤而死。

岳飞之死,宛如一颗璀璨星辰陨落,让宋朝失去了一位中流砥柱,也让无数百姓痛心疾首。他的《满江红》,那激昂的词句,至今读来,仍让人热血沸腾,可英雄却已长逝,空留遗憾。而在岳飞死后,宋高宗赵构来到他的灵位前,屏退众人,驻足良久,随后长叹道:“非卿不忠,非朕不明。” 这短短八个字,道出了多少无奈与悲哀。岳飞为家国天下,为收复失地,不惜肝脑涂地;赵构却为一己私利,偏安苟且,任由奸臣当道,忠良蒙冤。只恨那秦桧,为虎作伥,谋害忠良,让宋朝错失复兴良机,徒留后人在历史的长河中叹息。

二、宋朝战力羸弱之谜

宋朝战力为何如此羸弱?这一问题的根源,还得从赵匡胤说起。赵匡胤本是后周禁军将领,通过陈桥兵变、黄袍加身登上皇位。他深知兵权的厉害,自己能黄袍加身,麾下将领难保不会有样学样。为了稳固皇权,避免武将叛乱,赵匡胤精心谋划了一场酒宴,也就是著名的 “杯酒释兵权”。

那是公元 961 年七月初九的晚朝,赵匡胤把石守信等禁军高级将领留下喝酒。酒过三巡,他唉声叹气地说:“当皇帝实在太难了,还不如当一个节度使快乐,我经常夜不能寐,就担心你们的部下也把黄袍加在你们身上啊。你们不如放弃兵权,到地方去多置良田美宅,为子孙立长远产业;同时多买些歌姬,日夜饮酒相欢,以终天年。” 石守信等人听出了弦外之音,别无他法,只得俯首听命,表示感谢太祖恩德。第二天上朝,他们便上表声称自己有病,纷纷要求解除兵权,赵匡胤欣然同意。

“杯酒释兵权” 看似和平解决了武将拥兵自重的问题,实则为宋朝军事制度埋下了隐患。此后,赵匡胤推行一系列军事改革,将禁军交由三衙分掌,统兵权与调兵权分离,京城驻军与外地驻军保持平衡,还实行兵将分离的 “更戍法”。

统兵权与调兵权分离,使得将领只有统兵之责,却无调兵之权,调兵需经过枢密院。枢密院大多由文官组成,他们在领兵打仗方面经验欠缺,对战争形势的把握远不如武将精准。战场上局势瞬息万变,战机稍纵即逝,等枢密院的调令层层下达,往往早已贻误战机。就如雍熙北伐时,东路曹彬的十万主力军补给不足却深入敌腹,宋太宗在庙堂之上知晓战况后急令大军撤退,不许轻易追击。可情报传递耗时,等命令到达前线,战机已逝,最终宋军惨败。

“更戍法” 更是让兵将分离走向极致。禁军驻地经常变动,每隔三年或两年甚至半年就更换一次,将领却不随之更换,造成 “兵无常帅,帅无常师” 的局面。士兵与将领难以建立深厚信任,作战时自然难以形成默契。打个比方,就像一支球队,球员频繁更换教练,彼此间缺乏磨合,战术配合生疏,又怎能在赛场上克敌制胜?

再者,宋朝重文轻武之风盛行,武将地位低下,备受文官压制。朝堂之上,文官主导朝政,武将发言权有限。在这种氛围下,武将的积极性和创造性被严重挫伤,军队的战斗力又怎能不大打折扣?

宋朝经济繁荣,人口众多,士兵总数最高时达一百七十多万,本应具备强大的军事实力。可由于这些不合理的军事制度,使得宋军在战场上常常陷入被动,逢战即败,遇敌就逃,国土难以统一,百姓饱受战乱之苦,实在令人叹息。

三、岳家军的崛起之路

岳飞自幼勤奋好学,孔武有力,拜当地武术大师周侗学习骑射本领,又随陈广苦练枪法,练就一身武艺,在家乡汤阴县已小有名气。他还痴迷兵法,常常通宵研读《孙吴兵法》《左氏春秋》等兵书,为日后的军事生涯打下坚实理论基础。

北宋末年,岳飞投身军旅,初为承信郎,后因战功升为秉义郎。彼时,宋徽宗传位给宋钦宗,面对金军南下,朝堂主战派与主和派纷争不断。岳飞隶属宗泽麾下,在河北、河南等地抗击金兵。他作战勇猛,足智多谋,常以少胜多。如新乡之战,他单枪匹马冲入敌阵,刺杀金军将领,鼓舞宋军士气,夺下新乡县城;又在太行山与金军周旋,令金兵闻风丧胆。

然而,岳飞的仕途并非一帆风顺。他曾因上书批评黄潜善、汪伯彦等权臣的求和主张,被以 “越职言事” 罪名革职。但岳飞报国之心坚定不移,很快又投身张所帐下,张所赏识其才,破格提拔他为修武郎、统领,后又升为统制。

在抗击金兵过程中,岳飞逐渐组建起一支纪律严明、作战勇猛的队伍,即 “岳家军”。起初,岳家军兵力不过数千,成分复杂,有农民、猎户、渔民,还有收编的各路义军、土匪。岳飞以严明纪律约束部队,“冻死不拆屋,饿死不掳掠”,深得百姓爱戴,百姓纷纷主动为岳家军送粮、引路,提供情报。

岳家军作战灵活多变,战术精妙。岳飞常根据战场形势,巧妙运用伏击、突袭、迂回等战术。如清水亭之战,岳飞率部设伏,大败金军,歼敌无数,让金军锐气大挫;牛头山之战,他利用地形优势,居高临下突袭金军,迫使金军退兵。

随着战功累积,岳家军声名远扬,兵力不断扩充。建炎三年,岳飞有兵两千;建炎四年,收复建康后,兵力达两万;绍兴五年,镇压杨么起义军后,兵力扩充至十万左右,成为南宋最强大的军事力量之一。其麾下名将辈出,如岳云、张宪、牛皋、杨再兴等,个个武艺高强、忠勇善战,为岳家军屡立战功。

岳家军的崛起,让南宋朝廷在与金国的对抗中有了底气,也让百姓看到收复失地的希望。岳飞怀揣着 “直捣黄龙,与诸君痛饮” 的壮志,带领岳家军一路向北,成为金国军队难以逾越的屏障。只可惜,他最终还是倒在了南宋朝廷的猜忌与奸臣的阴谋之下,令人扼腕叹息。

四、功高震主的危机

岳飞的赫赫战功与崇高威望,如同耀眼星辰,在南宋的天空中熠熠生辉,却也因此陷入了功高震主的困境。

随着岳家军在战场上屡战屡胜,岳飞的声名如日中天,不仅在南宋军民心中威望极高,就连敌军金军也对他敬畏三分,发出 “撼山易,撼岳家军难” 的惊叹。然而,这极高的威望却成为了赵构心中的一块巨石,让他坐立不安。在封建帝制时代,臣子的光芒一旦盖过君主,往往就会招来猜忌与祸患。

赵构身为南宋皇帝,虽在局势逼迫下启用岳飞等武将抗击金兵,但内心深处始终对武将拥兵自重的局面心怀忌惮。毕竟宋朝自太祖赵匡胤 “杯酒释兵权” 以来,重文轻武、防范武将的 “祖宗家法” 已延续百年,赵构自然也不例外。岳飞此时手握重兵,麾下岳家军纪律严明、作战勇猛,且对岳飞忠心耿耿,这在赵构眼中,无疑是一股潜在的巨大威胁。

岳飞一心想要收复失地,还曾高呼 “直捣黄龙,与诸君痛饮” 的豪迈口号,这固然是出于一片赤诚的爱国之心,可在赵构听来,却别有一番意味。一旦岳飞真的收复北方大片失地,迎回徽、钦二帝,那他这个靠 “靖康之变” 登上皇位的皇帝又将何去何从?届时,朝堂之上的局势必然风云变幻,他的皇位怕是岌岌可危。

再者,岳飞为人刚正不阿,性格耿直,在朝堂之上对于一些他认为不合理的决策敢于直言进谏,毫不避讳。比如,在对待金国的态度上,他坚决主战,与主和派的赵构、秦桧等人屡屡产生冲突。他的这种强硬态度,让赵构越发觉得难以掌控,心中的不满与猜忌日益加深。

与此同时,岳飞还犯了一些在当时看来的 “忌讳” 之事。他曾上书建议赵构早立太子,这本是出于稳定朝局、安定民心的考虑,可赵构却因自身生育方面的隐疾,对此事极为敏感。在他看来,武将涉足皇家立嗣之事,大有干涉朝政、图谋不轨之嫌,这无疑又给岳飞与赵构之间本就紧张的关系雪上加霜。

金国方面,更是将岳飞视为眼中钉、肉中刺,必欲除之而后快。金兀术在给秦桧的密信中直言:“必杀岳飞,而后和可成!” 在他们眼中,岳飞的存在是南宋抗金的中流砥柱,只要岳飞一死,南宋的军事力量必将元气大伤,议和之事也就水到渠成。

于是,在南宋朝廷内部的猜忌、外部金国的施压以及复杂政治局势的交织之下,岳飞纵然有满腔报国之志、绝世军事才能,却也难以逃脱被卷入权力漩涡中心的命运,一步步走向了悲剧的深渊。

五、风波亭的千古悲歌

岳飞回朝之后,等待他的并非是皇帝的信任与支持,而是秦桧的阴谋与陷害。秦桧先是唆使他的同党监察御史万俟卨向朝廷上了一道奏章,攻击岳飞骄傲自大,在金兵进攻淮西的时候,拥兵不救,放弃阵地等诸多莫须有的罪名。万俟卨开了这第一炮之后,又有一批秦桧的党羽接二连三地上奏章弹劾岳飞。

岳飞深知秦桧与他过不去,便主动要求辞去枢密副使的职务,高宗赵构立刻批准。然而,事情并未就此终结。大将张俊原本是岳飞的上司,后来因岳飞屡立大功而心生妒忌。秦桧洞悉张俊的心思,便勾结他,唆使岳家军的部将王贵、王俊诬告另一个部将张宪,声称张宪企图占据襄阳发动兵变,目的是帮助岳飞夺回兵权,还诬告岳飞的儿子岳云曾写信给张宪,秘密策划此事。

秦桧依据王贵、王俊二人的诬告,先将张宪抓捕,关进大理寺大狱,严刑拷打。张宪宁死不屈,拒不招供。接着,秦桧又奏请高宗下令逮捕岳飞、岳云,父子二人一同被押送至大理寺受审。

秦桧的使者前去逮捕岳飞时,岳飞神色坦然,笑着对使者说:“上有天下有地,会证明我是无罪的。” 当岳飞、岳云被押解到大理寺,看到张宪已被拷打得遍体鳞伤、奄奄一息,岳飞心中既难过又气愤。

负责审问岳飞的正是万俟卨,他拿出王贵、王俊的诬告状,恶狠狠地放在岳飞面前,大声呵斥道:“朝廷哪里亏待你们,你们三人为何要谋反?” 岳飞义正言辞地回应:“我没有任何对不起国家的地方,你们掌管国法之人,切不可诬陷忠良!” 一旁的一些官员也纷纷附和万俟卨,咬定岳飞谋反。岳飞明白,这些家伙皆是秦桧的同党,申辩亦是徒劳,只能长叹一声:“今日落在奸贼之手,虽有一片忠心,却也无法申诉了。”

秦桧随后又派御史中丞何铸审问岳飞,岳飞悲愤交加,不愿多言,只是扯开上衣,露出脊梁,让何铸看。只见岳飞背上刺着 “尽忠报国” 四个大字,字迹深深烙印,那是他一生的信念与坚守。何铸见状,大为震动,心中泛起一丝愧疚,不敢再审,便把岳飞押回监狱。

何铸查阅了一些案卷后,觉得说岳飞谋反实在毫无证据,只好如实向秦桧禀报。秦桧认为何铸同情岳飞,便不再让他参与审问。万俟卨依旧不死心,他罗织各种罪状,一口咬定岳云曾写信给张宪,布置夺军谋反的计划,可他们根本没有物证,便诬陷原信已被张宪烧毁。

万俟卨反复拷问岳飞等三人,岳飞受尽酷刑,却始终坚贞不屈,绝不承认任何不实罪名。有一天,万俟卨再次诱逼岳飞认罪,岳飞悲愤满腔,在纸上奋笔写下八个大字:“天日昭昭,天日昭昭”。

案件拖延了两个月之久,审讯毫无结果,朝廷中众多官员都深知岳飞冤枉,一些正直之士大胆上奏章,为岳飞伸冤,结果却遭到秦桧的无情陷害。老将韩世忠实在忍无可忍,亲自去找秦桧质问:“你凭什么说岳飞谋反?到底有何证据?” 秦桧蛮横无理地回应:“岳飞给张宪的信虽然没有证据,但是这件事莫须有。” 韩世忠气愤至极,怒斥道:“莫须有三个字,怎能叫天下人心服?” 韩世忠反复力争,却毫无结果,无奈之下,他上奏章辞去枢密使职务,以表对朝廷的失望。

一天,秦桧上朝回家后,与妻子王氏在东窗下饮酒。秦桧手持一支杆子,心神不宁地用手指甲在桌上乱画。王氏比秦桧更为狠毒,她看出秦桧对是否立即杀岳飞还在犹豫不决,便冷笑着说:“你这老头怎如此没有决断?要知道缚虎容易放虎难啊!” 秦桧听了王氏的话,咬咬牙,狠下心来,当即亲手写了一个纸条,秘密派人送往监狱。

公元 1142 年 1 月的一个寒夜,年仅 39 岁的岳飞,这位精忠报国的民族英雄,在大理寺内的风波亭下,惨死于秦桧的毒手。岳云、张宪也同时被害,他们的热血洒在这片冰冷的土地上,冤魂久久不散。

岳飞被害后,临安狱卒隗顺,这位平凡却又伟大的小人物,冒着生命危险,偷偷将岳飞的遗骨埋藏起来。他深知岳飞的冤屈,也敬佩岳飞的忠义,默默守护着英雄的尸骨,直至宋高宗死后,岳飞的冤狱才得以平反昭雪。人们把岳飞的遗骨改葬在西湖边栖霞岭上,后来又在岳母墓的东面修建了岳庙。如今,庄严雄伟的岳庙大殿里,岳飞塑像端坐其中,塑像上方悬挂的匾额上刻着岳飞亲笔所写的 “还我河山” 四个大字,令人肃然起敬。在岳飞墓门对面,摆放着用生铁浇铸的秦桧、王氏、万俟卨和张俊四个反剪双手的跪像,那是百姓对民族英雄的敬仰,对卖国贼的千古唾弃。

岳飞之死,宛如一道晴天霹雳,震碎了无数人的心,也改变了南宋的历史走向。他的离去,让南宋失去了收复失地、重振山河的希望之光,徒留后人在岁月的长河中,对着风波亭的方向,默默凭吊,叹息英雄的悲壮,愤恨奸佞的丑恶。

六、赵构的无奈叹息

赵构在岳飞灵位前说出 “非卿不忠,非朕不明” 这短短八个字,背后实则蕴含着极其复杂深沉的情感,道尽了他作为皇帝的无奈与私心,也为这段历史添上了一抹悲凉而又耐人寻味的色彩。

从字面来看,“非卿不忠”,赵构心里如明镜一般,深知岳飞对大宋、对他这个皇帝忠心耿耿。岳飞自投身军旅,便一心只为抗击金兵、收复失地,保家卫国。他率领的岳家军纪律严明,作战勇猛,“冻死不拆屋,饿死不掳掠”,深受百姓爱戴,成为南宋抵御外敌的坚固长城。战场上,岳飞屡立战功,从早期的新乡之战单枪匹马冲入敌阵,到后来的郾城大捷大破金军主力,打得金兵闻风丧胆,发出 “撼山易,撼岳家军难” 的哀叹。他的每一次出征,每一场胜利,无不是为了实现 “还我河山” 的壮志,为了宋朝的江山社稷,为了洗刷靖康之耻,这份忠诚天地可鉴,赵构又怎会不知?

而 “非朕不明”,则反映出赵构内心的矛盾与挣扎。他并非昏庸无能之辈,在南宋初建、局势动荡之时,他也曾试图振作,启用岳飞等一众武将抗击金兵,为宋朝在江南站稳脚跟付出努力。然而,身为皇帝,他坐在权力的巅峰,面临着诸多棘手难题,不得不权衡各方利弊。一方面,宋朝自太祖赵匡胤起就重文轻武,“杯酒释兵权” 后历代皇帝对武将拥兵自重的忌惮深入骨髓,岳飞威望日盛,麾下岳家军战斗力超群,且对岳飞唯命是从,这在赵构眼中,已然是对皇权的潜在威胁。另一方面,赵构即位之初,经历了苗傅、刘正彦兵变,被逼迫禅位,虽然后来复位,但这场变故让他心有余悸,对武将的信任大打折扣,更加害怕岳飞势力膨胀后会走上反叛之路。

同时,外部金国的压力也让赵构喘不过气。金国将岳飞视为眼中钉、肉中刺,必欲除之而后快,甚至在议和条件中明确提出要杀掉岳飞。赵构为求一时安稳,妄图通过牺牲岳飞来换取与金国的和平共处,保住自己的皇位,让南宋偏安一隅。在他心中,或许认为这是无奈之下的权宜之计,却未曾料到,此举让他背负千古骂名,成为历史罪人。

站在历史的长河回溯,赵构的这声叹息,充满了无力感。他既明白岳飞之死是宋朝的巨大损失,让收复失地、重振山河的希望化为泡影;又因自身的局限、对权力的贪恋和对局势的误判,亲手将忠臣送上绝路。这不仅是岳飞个人的悲剧,更是南宋乃至整个宋朝历史走向衰败的重要转折点。此后,南宋虽维持半壁江山多年,却始终在军事上萎靡不振,政治上求和苟安,再难现昔日辉煌,徒留后人对着历史的废墟,感慨万千,思索权力、忠诚与家国命运的纠葛。

七、历史镜鉴:以史为鉴,可知兴替

宋朝这段历史,犹如一面镜子,映照出诸多深刻教训,让后世之人在岁月的流转中不断反思。

统治者的用人策略,关乎王朝兴衰。宋太祖赵匡胤 “杯酒释兵权”,虽在一定程度上稳固了皇权,避免武将割据,但过度打压武将,使得军队战斗力大打折扣,为宋朝日后的军事困境埋下祸根。此后历代皇帝谨遵 “祖宗家法”,重文轻武之风盛行,武将地位低下,难以施展拳脚。在战争频仍的时代,这无疑是自缚手脚,让宋朝在面对外敌时屡屡受挫。反观宋仁宗提携新人,不拘一格降人才,使得朝堂之上君子、才子、直臣辈出,国家呈现出蓬勃发展之势。这鲜明对比,昭示着统治者用人唯贤、用人唯才,平衡文武势力,方能激发国家的内在活力,凝聚各方力量共御外敌。

国家的军事制度,是国家安全的坚实壁垒。宋朝将统兵权与调兵权分离,实行 “更戍法”,兵将分离,导致将领与士兵缺乏默契,作战时难以形成强大战斗力。战场上,战机瞬息万变,繁琐的调兵流程、生疏的兵将配合,往往让宋军贻误战机,陷入被动挨打之境。以宋辽满城之战为例,若不是宋军将领李继隆、赵延进抗旨变阵,集中兵力,恐难抵挡辽军铁骑。这深刻警示着,合理的军事制度应赋予将领适当的兵权,让兵将相知相熟,确保军队指挥高效、行动敏捷,如此才能在战争中立于不败之地。

内部的团结稳定,是应对外患的关键。北宋末年,蔡京、童贯等奸臣当道,政治腐败,民不聊生,内部矛盾重重,给了外敌可乘之机,最终酿成 “靖康之耻”。南宋建立后,虽有岳飞等忠臣良将奋力抗金,可朝廷内部主和派与主战派纷争不断,皇帝赵构又猜忌武将,在秦桧等奸臣的蛊惑下,自毁长城,杀害岳飞,寒了天下人之心,也让南宋失去收复失地的绝佳良机。历史清晰地表明,一个国家在面临外患时,君臣一心、将相和睦、百姓拥护,才能汇聚起强大的力量,抵御外敌入侵,守护家国安宁。

宋朝的历史已渐行渐远,但它留下的教训却如黄钟大吕,振聋发聩。让我们以史为鉴,汲取智慧,在时代的浪潮中,铭记历史的伤痛,砥砺前行,守护家国,共创未来。