明朝立国之初,太祖朱元璋为加强防务、巩固统治,对诸皇子实行封藩制,封第三子朱棡为晋王,封地在太原。从洪武十一年(1378)朱棡就藩太原至崇祯十七年(1644)大顺军攻陷太原,晋藩宗室在此生息繁衍267 年。其间,府第营建、陵墓修筑、礼仪施行、文化生活等宗室活动深刻影响了太原城市风貌和社会景观。

在经过时代变迁和岁月冲刷之后,曾经恢弘壮丽的王室景象逐渐模糊,甚至消散,后世文人常于藩府废墟之上凭吊古迹,抒发思古幽情。“晋王府”更多被作为记忆场所,保存在太原地方史志和集体回忆之中。然而有关明代晋藩的文物遗迹如今尚存,它们散见于城市田野乃至更为广阔的空间。将这些“碎片化”的文物遗迹打捞拼合,重新观察、诠释其视觉图像和物质文化信息,有助于构建历史文本之外的城市图景,探索文化遗产和当代意识的融合之路。

晋藩与太原城

太原地处北方游牧文明与中原农耕文明的交接处,是中原历代王朝的北部边防重镇,到明代更是拱卫京师的九大军事边镇之一。洪武三年(1370),朱棡(1358—1398)受封晋王,永平侯谢成奉命兴建晋王府,扩建太原城。洪武十一年(1378),朱棡就藩太原府。

晋王府始建于洪武四年(1371),最初选址在太原故城。《万历山西通志》记载,“木架已具,一夕大风尽颓,遂移建于府城”。洪武八年(1375),晋王府第于新址落成。洪武九年(1376),太原城开始扩建。明太原府城是在宋代旧城的基础上向北、东、南三面扩展,新建的晋王府纳入太原城内。

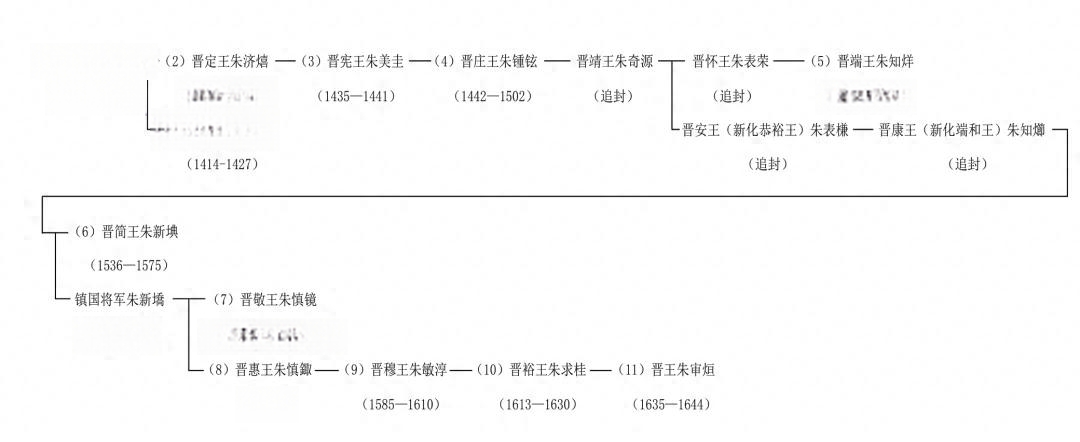

晋王世系

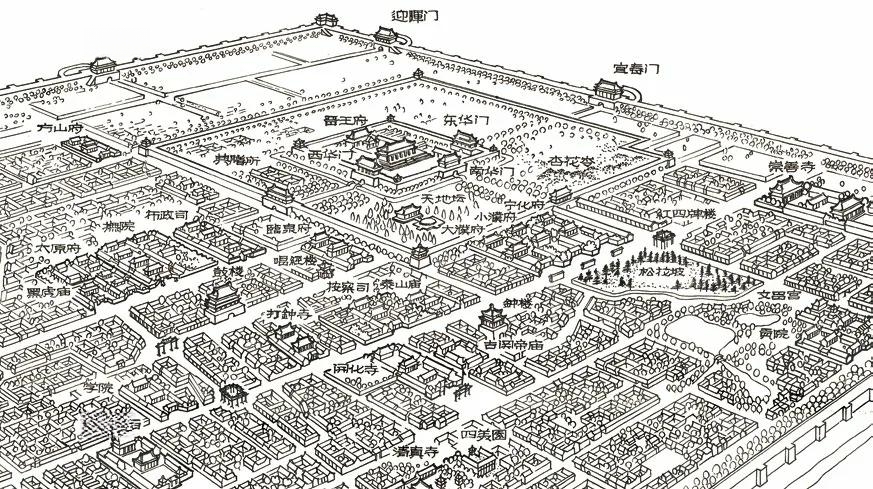

晋王府位于明太原府城东部,占地百余亩,有外城(晋王府城)和内城(晋王宫城)两道城垣。外城城垣称“萧墙”,如今“南肖墙”“北肖墙”“东肖墙”“西肖墙”等街道即城垣遗迹所在,这些街道勾勒出晋王府城轮廓。府城内为宫城,城门四座,东华门、西华门、南华门和后走门。宫城内主要建筑有大殿、东西斋殿、灵寿宫等。《乾隆太原府志》称“晋藩殿宇宫闱,宏丽冠诸藩”。

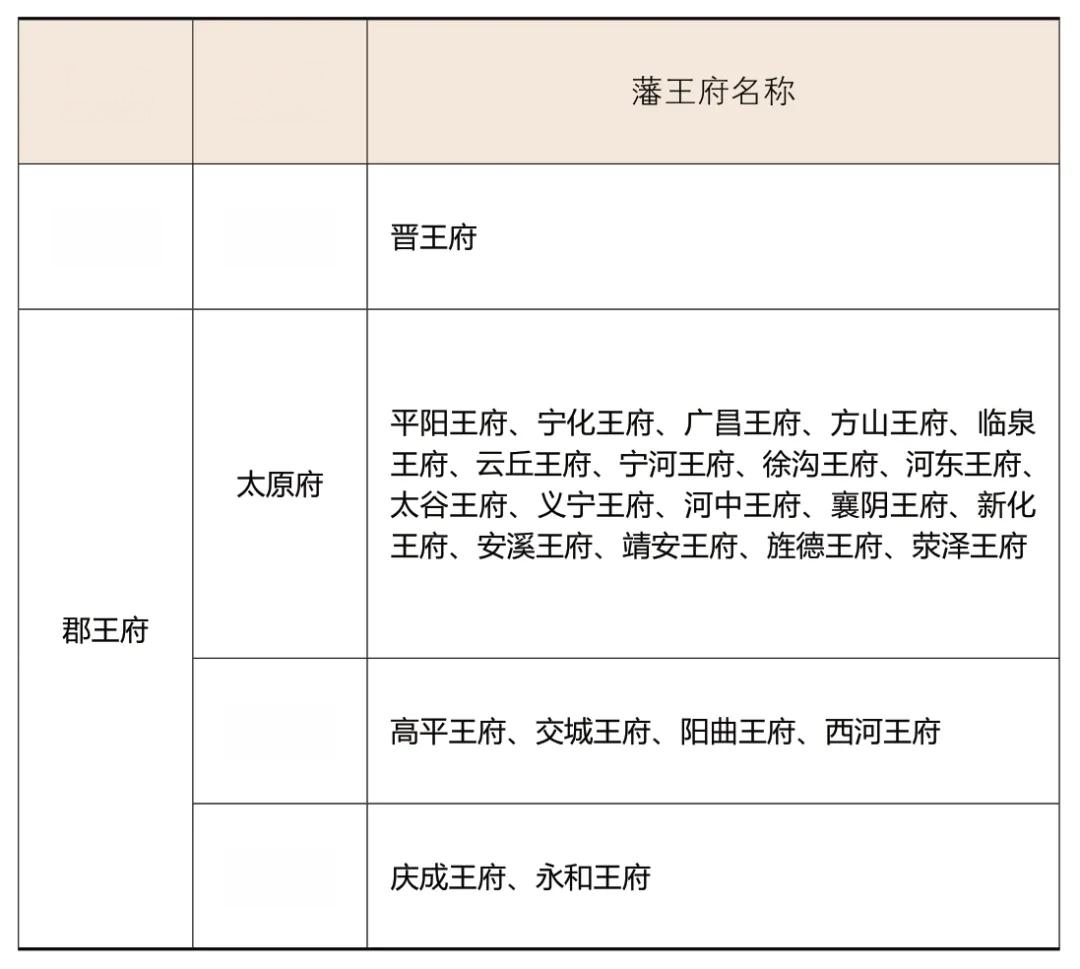

朱棡就藩太原后,其子孙袭封,世守晋邦。有明一代,晋藩王爵共传十二代十一王。自晋恭王朱棡至晋靖王朱奇源,晋藩五代又册封26位郡王。太原城内,在晋王府周围分布有18 处郡王府第,这些宗室府第占据城市中心地段,呈众星拱月状,护卫晋王府,连同市内衙署、庙宇、钟楼、鼓楼、牌楼等建筑,构成了中国古代城市特有的立体轮廓。

晋藩驻扎太原为城市发展带来新的变化。藩府的选址修建以及相关王室建筑的营造,进一步扩大了城市空间规模,塑造了城市街巷格局,明代太原城正是在此背景之下快速发展并日渐繁荣。此外,以晋王府为中心形成的权力景观,在感官和心理层面作用于城市风貌,并对物质文化和社会生活施加影响,塑造了明代太原城的精神特质。晋藩与太原城在特定历史时空中交汇重合,至此,晋藩宗室集团的命运沉浮与太原府城的治乱兴衰紧密地交织在一起。

晋王府遗存

清代学者朱彝尊在《兰陵王·过晋藩旧邸》中感喟:“马蹄捷,遥望参差雉堞。斜阳外,芳草断垣,朱邸犹存旧城阙。”晋王府毁于清初一场大火,顺治三年(1646)四月十二日夜,“烈焰烛天,俱成五色。比日出,自内城至公门,大殿、东西斋殿、灵寿等宫尽被焚毁。飞灰蔽野,烟烬逾月始息”。宏伟壮丽的晋王府宫殿自此付之一炬。此后数百年间,“晋王府”成为一种符号想象,尘封于历史记忆之中。如今只能通过串联残存的街巷地名、文物古迹,在废墟之上拼合历史图像。

晋藩府第列表

王室景观

太原城内许多街巷地名与晋王府有关,如北肖墙、上肖墙、西肖墙、南肖墙、东肖墙等,由晋王府城“萧墙”演变而来;西华门街、南华门街、东华门街等,通向晋王府宫门;“东夹巷”“西夹巷”为宫城内东、西夹道,“东丹墀”“西丹墀”为宫殿台阶所在地。当年晋王府正门前的红四牌楼及街道,演化为“红市街”。还有不少街巷地名反映了晋王府的附属机构及其日常生活,如“典膳所”是管理王府膳食的地方,“晋府店”是供应王府生活用品的地方,“校尉营”是王府护卫营房驻地,“天地坛”是晋王祭天地、祈谷物的地方,“杏花岭”“松柏坡”一带为晋王府花园。此外,还有一些街巷地名与晋藩各郡王府第相关,如“宁化府”“坊山府”“二府巷”“大濮府”“小濮府”“东缉虎营”“西缉虎营”等。这些街巷地名在建筑实体已然消失的情况下,编织起一张记忆网络,凭借这些信息可以重绘城市图景。

晋王府想象图

晋藩宗室在太原生息繁衍近300 年,其间王室集团参与了城市景观的塑造,太原城内一些宗庙建筑的修建即在晋王主持下进行,如皇庙、崇善寺、永祚寺等。皇庙始建于洪武六年(1373),为朱棡被封为晋王后修建的祭祀先祖及举行庆典的场所,明代地方藩王所建皇庙仅存此一例。崇善寺,原名白马寺、延寿寺等。洪武十六年(1383),朱棡为纪念其母在原址扩建,历时八年方告竣工,晋王赐额“崇善禅寺”。寺院现存大悲殿为明代官式建筑典范,从明版《崇善寺建筑全图》中可以看出当年寺院占地广阔、宏伟壮丽,体现出王室气象。永祚寺始建于万历二十七年(1599),初名永明寺。万历三十六年(1608),晋王朱敏淳邀请五台山高僧妙峰(福登)扩建寺院,更名为永祚寺。

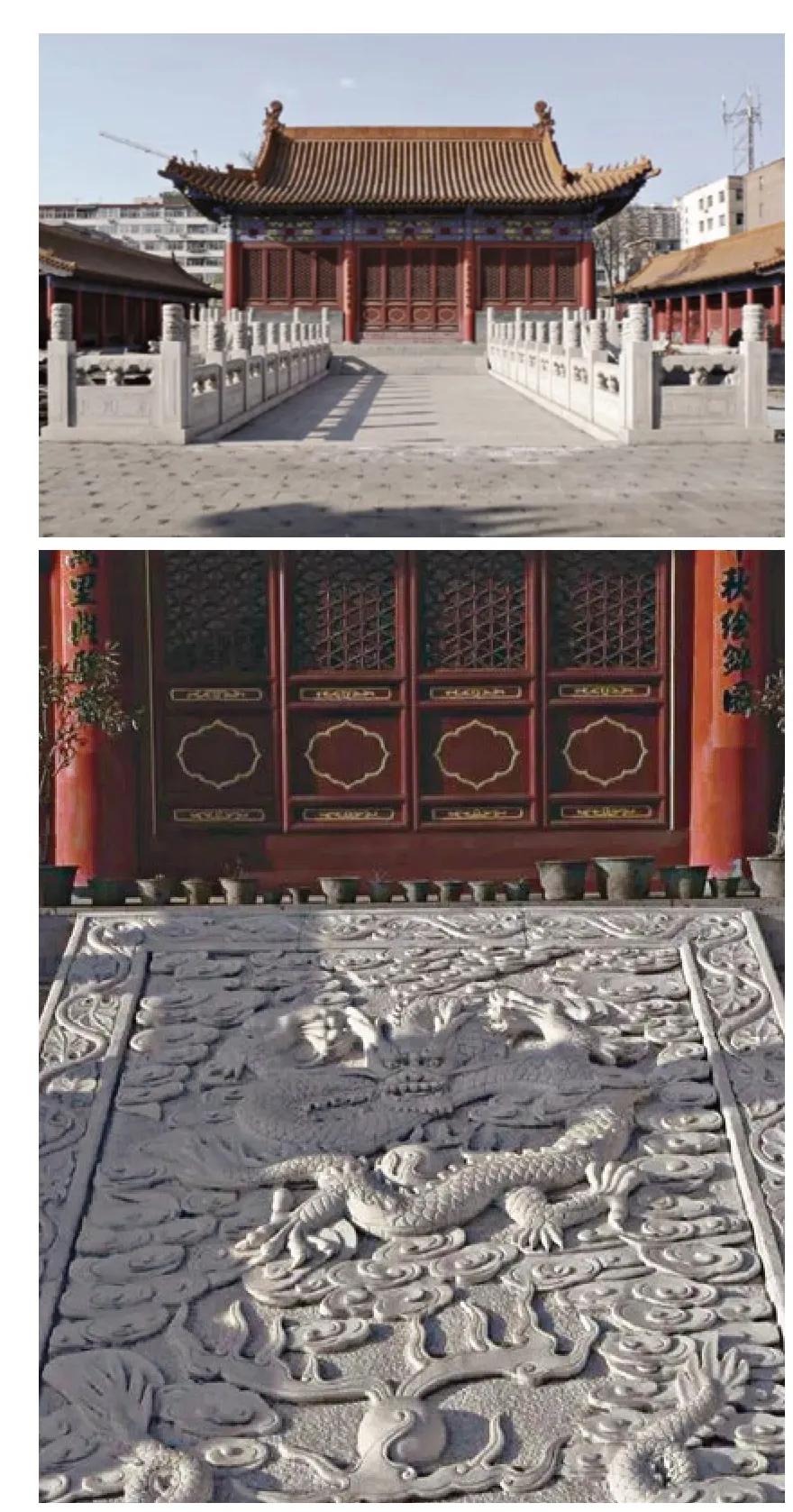

皇庙及其建筑细部

王府遗物

清代以后,王府遗址周边散见有相关文物遗存。其中较为重要的一类是铜狮、铁狮等宫殿建筑陈设。在太原文庙棂星门前,有一对铜狮,底座铸铭“洪武辛未晋府造”,可知铜狮铸于洪武二十四年(1391),为晋王府遗物。在崇善寺山门前,有一对铸铭“洪武辛未造”的铁狮,应是洪武二十四年崇善寺落成之际,朱棡特意铸造。此外,纯阳宫收藏有一对铁狮,狮身铸铭“嘉靖四十一年”“晋府宗室朱知□等造”字样。朱知□,为明代晋藩第七世宗亲,与晋端王朱知烊、新化端和王朱知㸅为同辈。永祚寺收藏有一口明代铸铭铁钟,由钟面铭文可知铁钟铸造于万历四年(1576),是晋敬王朱慎镜时期,由方山府、宁化府等宗室联合铸造。

铸有“洪武辛未晋府造”铭文的铜狮

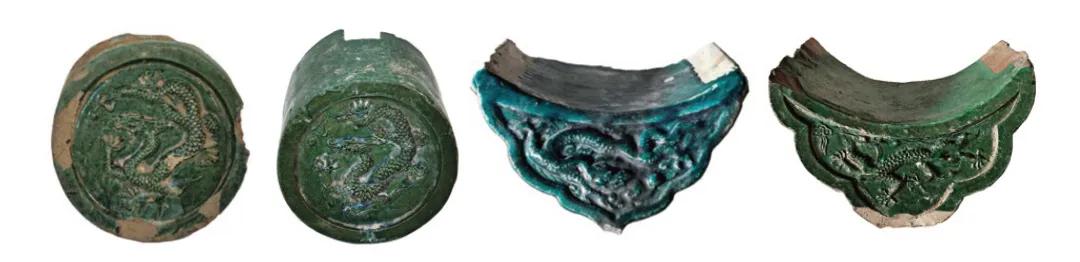

晋王府宫殿建筑所用琉璃构件在太原老城区拆迁工地屡有发现。此外,在太原东郊孟家井,发现有大量与晋王府建筑营造有关的琉璃构件。孟家井古时隶属榆次县,是古籍所载榆次窑的烧造地。孟家井窑创烧于宋代,明代开始大规模烧造琉璃器,窑址遗存有孔雀蓝釉、绿釉琉璃筒瓦、板瓦、瓦当等残片。经确认这里是官方烧造建筑琉璃的窑厂,是明代晋王府、晋王陵所用琉璃的生产基地。太原城内现存的一些明代建筑亦使用了孟家井窑烧造的琉璃瓦,如崇善寺大悲殿琉璃饰件釉色纯正浑厚,为当时官窑制品。

孟家井窑烧造的建筑琉璃

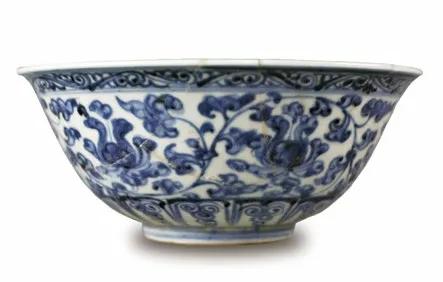

晋王府日用器物存世不多,据传1921 年太原精营街动工时,挖掘出当年典膳所使用的瓷器,上有“晋王府典膳所”红字。香港“竹月堂”收藏有一件明嘉靖青花龙纹碗,为晋王府用瓷。碗侈口,浅壁弧腹,圈足。内壁上部及外壁各饰两条赶珠的行龙,碗心绘一立龙,内壁下部留白。龙的造型均为五爪双角,鬓发飞扬,火焰缭绕,祥云伴架。碗底双圈内书青花“晋府上用”双行四字款。“晋府上用”是嘉靖、万历时期(1522—1620)晋王府所用款记,属堂名款的一种。

“晋府上用”款青花龙纹碗

“内膳所造”款青花龙纹碗

2012 年8 月,在晋王府遗址不远处的食品街改造建设工地出土了一批与晋王府有关的瓷器残片,伴出器物有建筑构件、陶片及其他生活用器等,推测此处是晋王府填埋生活废弃物的一处灰坑。出土瓷器款识有“晋府宫用”“典膳所造”“内膳所造”“万福攸同”等,为明代晚期王府用器上常见款识。曹俊在《太原食品街出土明代晋府瓷器及相关问题探讨》一文中通过分析器物的胎釉、青花发色、绘画技法、造型和纹饰等特征指出,这批瓷器为明代晚期万历至崇祯时期(1573—1644),晋王府在景德镇订烧的高档瓷器。

晋府藏书刻书

自晋恭王朱棡,历时五代,到晋世子朱奇源,晋藩诸王大多崇尚文艺、收藏精富。史载朱棡雅好文艺,学文于宋濂,学书于杜环,搜罗书画典籍甚丰,曾经命臣僚集钟王帖中散佚字编成文句,并雕制千字文刻石传世。明初的一百多年是晋府收藏的鼎盛时期,时人有“明代藏书,周、晋二府”之说。明代以后公私藏书目录,如《天禄琳琅书目》《善本书室藏书志》等也多记录有晋藩藏书情况,至今可见晋府旧藏的宋版《通典》《西汉会要》《文苑英华》等。

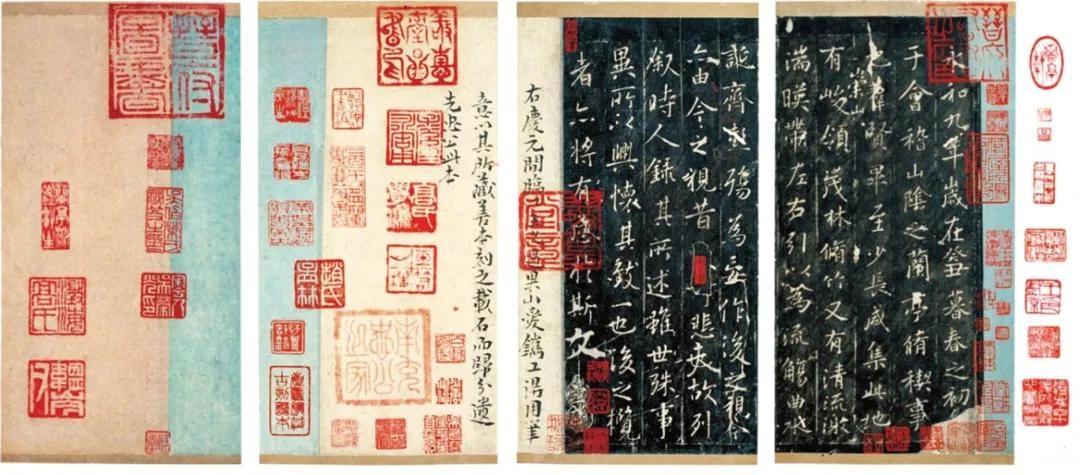

晋府收藏的古籍字画多有钤印。晚明鉴赏家孙承泽在《庚子销夏记》中提到赵千里《待渡图》、刘松年《丝竹图》等画作之上皆有晋府钤印。此外,安岐《墨缘汇观》、吴升《大观录》等都著录了钤有晋府藏印的多件作品。综合文献记载及书画作品,晋府收藏印记有“晋府书画之印”“晋国奎章”“敬德堂图书印”“敬德堂章”“晋府图书”“子子孙孙永宝用”“清和珍玩”“乾坤清玩”“道济书府”“清和堂章”“清和堂图书”“晋府图书之章”“晋府图书之记”“希世之宝”等。

2005 年佳士得秋季拍卖会出现过一对瑞兽纽象牙印章,印面篆书阳文“敬德堂图书印”“晋府书画之印”。拍品介绍称这对象牙印章为朱棡收藏印,亦可见于传世名画之上。故宫博物馆藏宋拓王沇本《兰亭序》即钤盖“晋府书画之印”“敬德堂章”“敬德堂图书印”“子子孙孙永宝用”“晋府图书”等印,《祥龙石图》钤印“晋国奎章”“晋府书画之印”。此外,《上虞帖》《神策军碑》《窠石平远图》《溪山雪霁图》等字画亦有晋府钤印。

宋拓王沇本《兰亭序》钤印“晋府书画之印”“敬德堂章” “敬德堂图书印”“子子孙孙永宝用”“晋府图书”

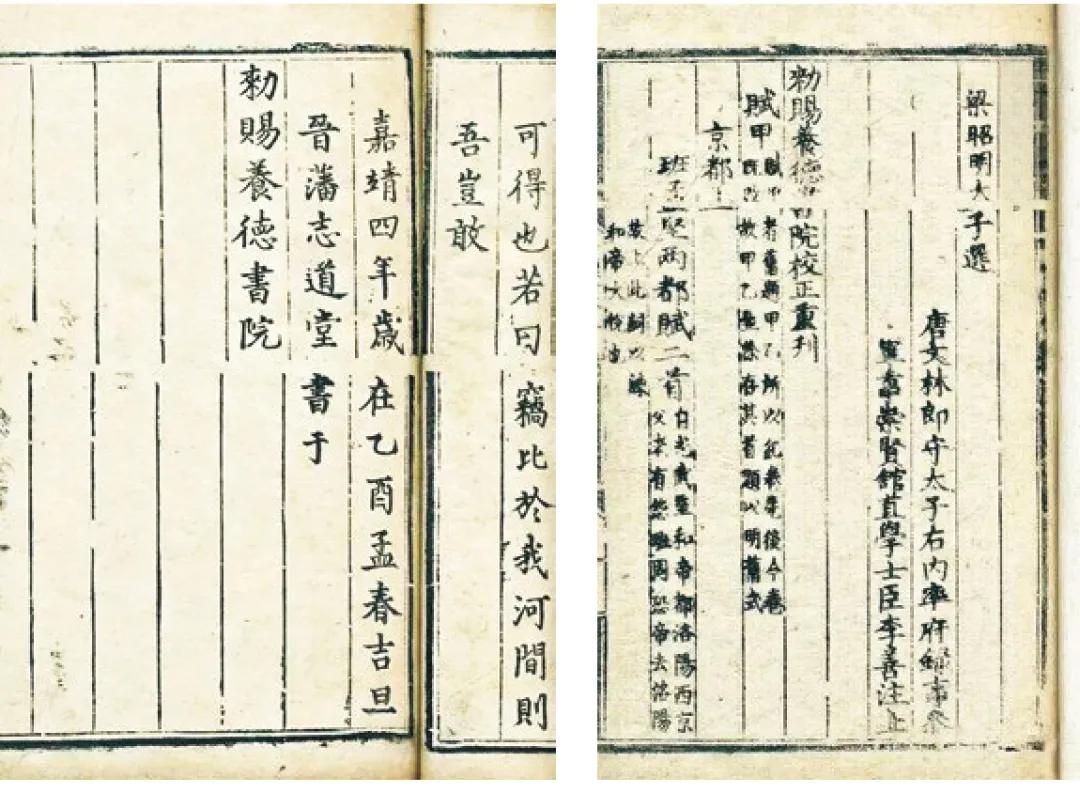

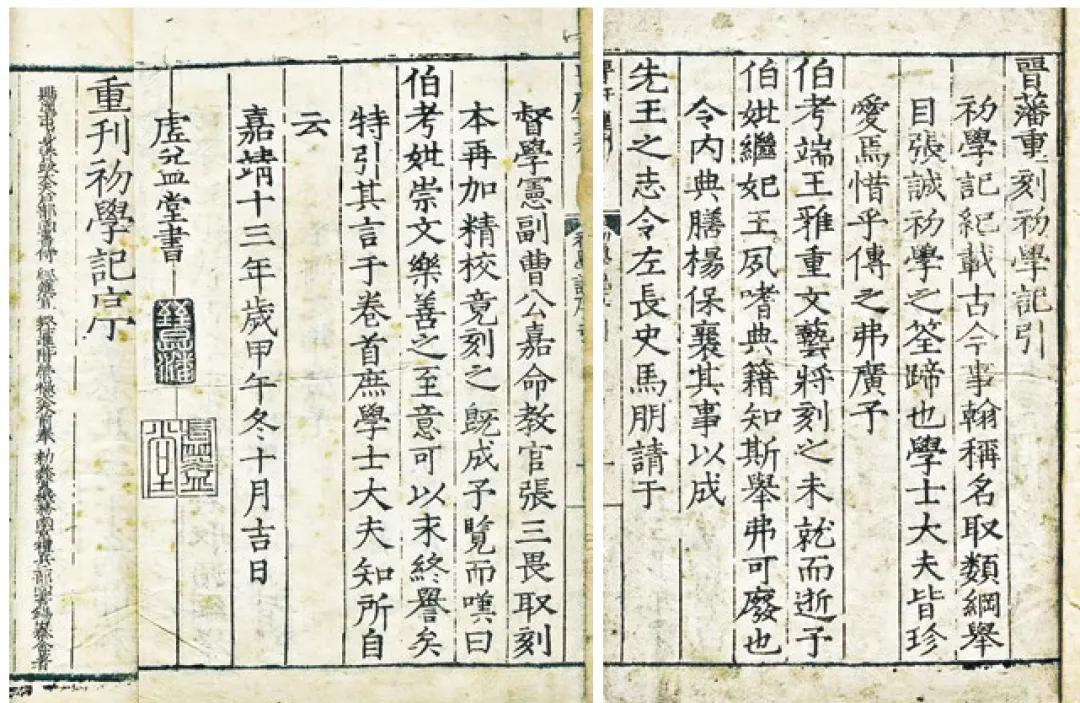

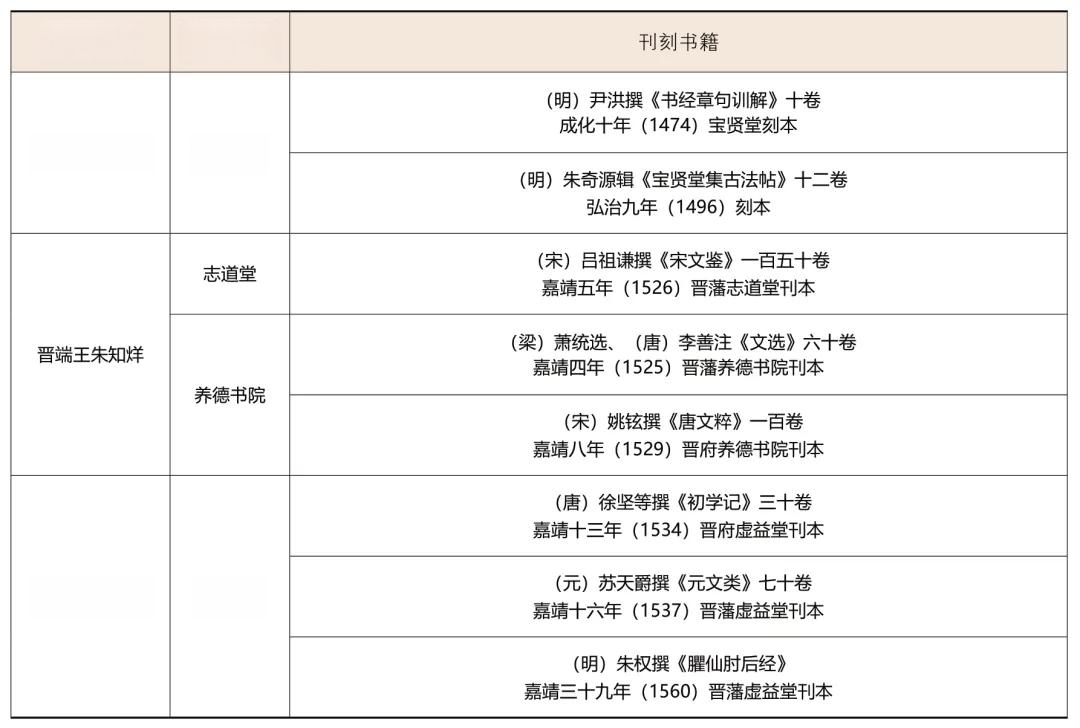

除了收藏古籍字画,晋藩的另一项文化活动为刊刻书籍、集刻法帖。晋藩刻书有专门的室名堂号自署,如晋庄王朱锺铉的“宝贤堂”,晋端王朱知烊的“志道堂”“养德书院”以及晋简王朱新㙉的“虚益堂”等。晋藩所刻书籍有《唐文粹》《宋文鉴》《初学记》等。这些刻书版心上多有晋府“宝贤堂”“志道堂”“虚益堂”“养德书院”等堂号标记,在前序后跋以及每卷后亦多有这些堂府“校正重刊”的字样。晋藩刻书精于校雠、刻工精湛、纸墨上乘、装印考究,堪称明代官刻本中的佳品。

《文选》晋府养德书院刊本

《初学记》晋藩虚益堂刊本

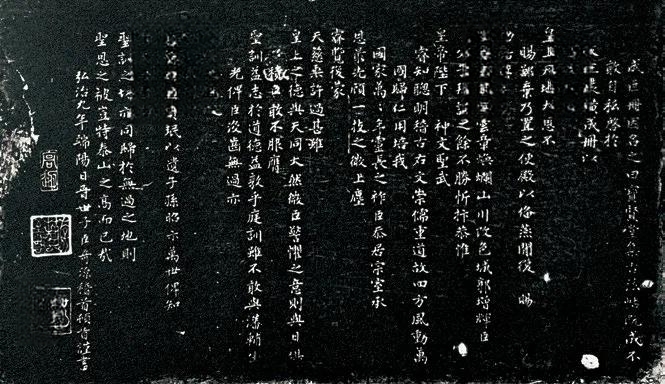

晋府藏书刻书活动自第一代晋王朱棡就藩后开始,15 世纪中期至16 世纪末(成化至万历年间)达到高峰。期间,集刻《宝贤堂集古法帖》为晋府最具代表性和影响力的文化活动。“宝贤堂”为晋庄王朱锺铉的堂名。史载晋庄王好博古、喜法书,尝以《绛帖》岁久断脱,令世子朱奇源采旧所藏古今名人墨迹摹刻为底本,集刻而成《宝贤堂集古法帖》。该帖始刻于弘治二年(1489),弘治九年(1496)增刻了明孝宗的《皇帝奉书》及晋世子的《上皇帝书》。

晋世子上皇帝书

《宝贤堂集古法帖》是明代藩王府集刻的三大丛帖之一,也是《绛帖》被毁之后山西境内最大的书法丛帖。该帖共12 卷,以摹勒《淳化阁帖》《大观帖》《绛帖》等为主,并增刻藩邸所藏宋元明名人书法,所收法书上自史前仓颉,下迄明代张弼,荟萃了书法大家的墨迹宝翰,真、草、隶、篆各种书体应有尽有。《宝贤堂集古法帖》完成后的150 多年间,刻石一直保存于晋藩府第。后经历明末战火,部分刻石惨遭散毁。清康熙十九年(1680),阳曲县令戴梦熊和傅山根据旧拓本,在残存刻石的基础上补刻50 余块,恢复了该帖的原有规模。

晋府藏书刻书活动是文化经典被不断地“复制”“创造”的过程,晋王及其宗室成员、地方官员、文人等不同身份的群体参与其中,从一个侧面反映出明代社会多元的物质文化生产与流动。这一文化活动持续时间长、影响范围广,与明代社会兴衰相伴、安危与共。及至晚明,随着晋王府的没落,其众多收藏以各种途径流入市场和私人藏家手中。如今这些古籍字画作为文化遗产和见证物记录了晋藩文化活动的诸多细节,丰富了文本之外的图像信息和历史想象。

晋府刻书简表

晋藩墓葬

有明一代,晋藩宗室共册封11 位亲王、26位郡王,另有将军、中尉等难计其数。太原地区北部和东部是晋藩墓葬集中分布区域,埋葬着晋王及其宗室成员、王府官员、仆人等不同身份群体。由于历史上屡遭盗掘,这些墓葬大多破坏严重,保存状况不佳。目前可通过墓室结构、部分随葬品以及墓志等信息,了解墓主人的生前身后事,订正和丰富历史文本的记录。

藩王陵墓

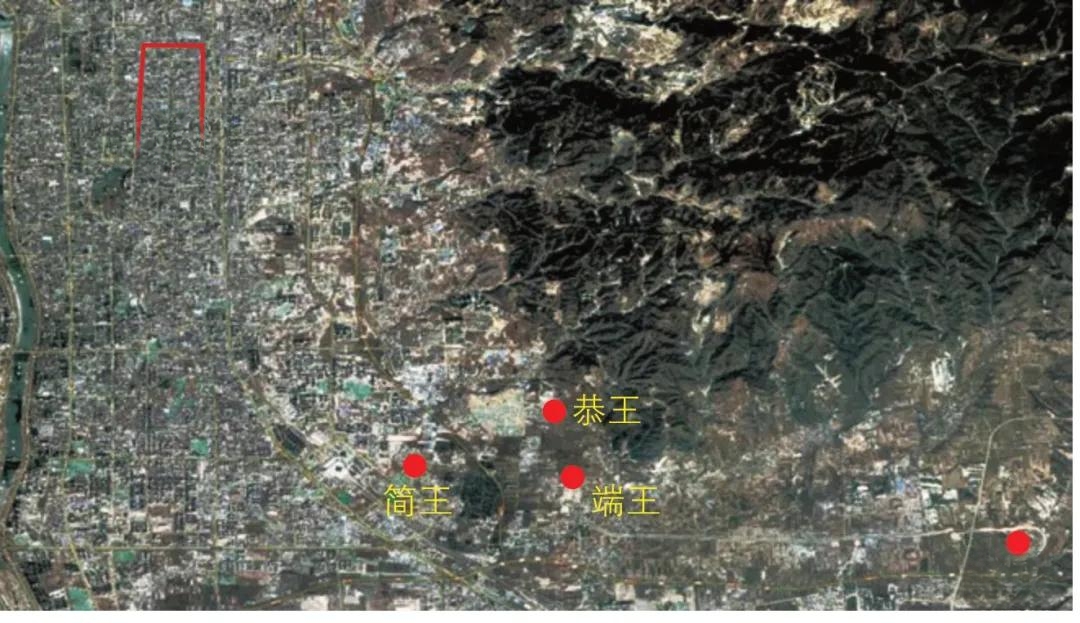

晋王陵墓大多选址在太原东山地区。目前可以确定埋葬位置的有晋恭王、晋定王、晋端王、晋简王、晋裕王等墓葬,其中晋端王墓和晋裕王墓经过正式考古发掘。其他晋王墓见于地方志记载,如晋宪王墓、晋庄王墓位于城东北刘庄(今阳曲镇晋庄),晋敬王墓位于小店区黄陵乡,晋惠王墓位于尖草坪区光社,晋穆王及末代晋王朱审烜墓葬无考。

明代晋王府与晋藩王墓位置

晋恭王墓位于太原小店区北营街道老峰村,墓园面积约48 万平方米。20 世纪六七十年代的航拍显示陵垣为内外两重,外重陵垣近方形,东西宽415 米,南北长473 米,内重陵垣近椭圆形。陵墙南部正中有四块砂石底座,据此推测宫门为牌坊式,四柱三门三楼结构,宫门前陵园建筑保存不佳。墓室分为前、中、后三室,前、中室两侧各有耳室6 间,各室间有石雕圆柱,顶部出小檐。墙壁石砌,砖券顶。后室有石雕桌椅。墓葬在清康熙年间(1662—1722)被盗掘,有“其人乌纱红袍,足底金一锭,银一锭,两旁十棺十女”的记载,随葬品无存。

1972 年墓园内曾出土2 枚金锭,其中一枚重1946 克,镌刻文字“潞州洪武二十三年折收秋粮赤金五十两五钱重……”;另一枚重1891克,文字基本已被刮掉。这两枚折收秋粮的金锭于洪武二十四年(1391)三月进上,此时正是朱元璋欲加罪于朱棡之时,金锭被埋入陵园,或许同这一事件有关。此外,洪武金锭的发现,为研究金银货币发展史和明代衡制提供了宝贵实物资料。

晋端王墓位于太原小店区黄陵街道东峰村。2019—2021 年发掘,陵园面积约1.5 万平方米,范围清晰,整体布局和结构基本完整。陵园中部为端王及王妃、继妃、夫人墓葬(M1—M3)。端王墓圹平面为“工”字形,南北长24 米,东西宽8 米,规模居明代中后期藩王墓之首。三座墓葬虽遭盗扰,但是保留了精美的彩绘漆木俑和丝织品。M1、M3 中室出土90 件彩绘漆木俑,有文官、侍卫、出行仪仗等。M1 和M3 出土各类纺织品40 片,其中有4 件保存基本完整,为研究明代冠服制度提供了重要的实物资料。

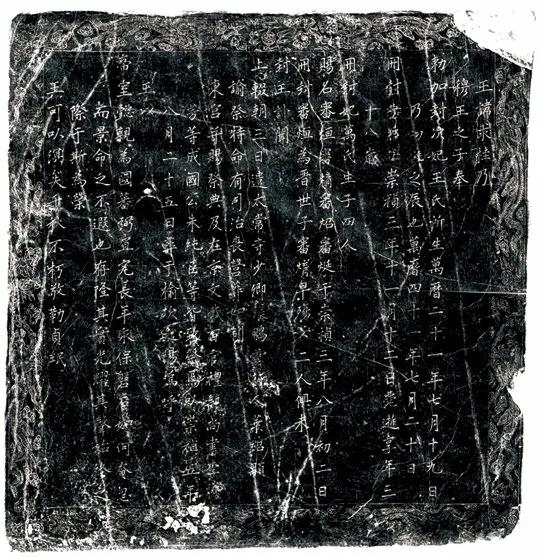

晋裕王墓志

晋裕王墓位于晋中市榆次区乌金山镇苏村,地面建筑无存。1955 年发掘,为砖砌三室墓,墓室墙壁以白粉涂底,再彩绘云雾。墓门为仿木构建筑形式,门顶施蓝绿琉璃勾头、滴水、脊兽等。墓葬出土遗物70 余件,包括墓志、建筑构件、瓷器、陶俑、钱币等,墓志内容可订正明末晋藩世系。据墓志记载,墓主朱求桂生于万历二十一年(1593),卒于崇祯三年(1630)。朱求桂并非末代晋王,他已在明亡前十余年死去,如礼殡葬。明末被李自成俘获的晋王不是朱求桂,而是朱求桂之子朱审煊。

宗室成员墓葬

王府官员及高等级仆人墓葬

考古发现的明代晋王府官员和高等级仆人墓葬主要有典膳正谢旺墓、典仪官杨公墓、宫人张氏墓等。此外,一些文博机构收藏有流传下来的墓志碑刻,记述了王府官员的生平事迹,提供了微观的历史细节。