在科学的浩瀚星空中,有无数璀璨的星辰闪耀,而吴健雄无疑是其中极为独特而耀眼的一颗。

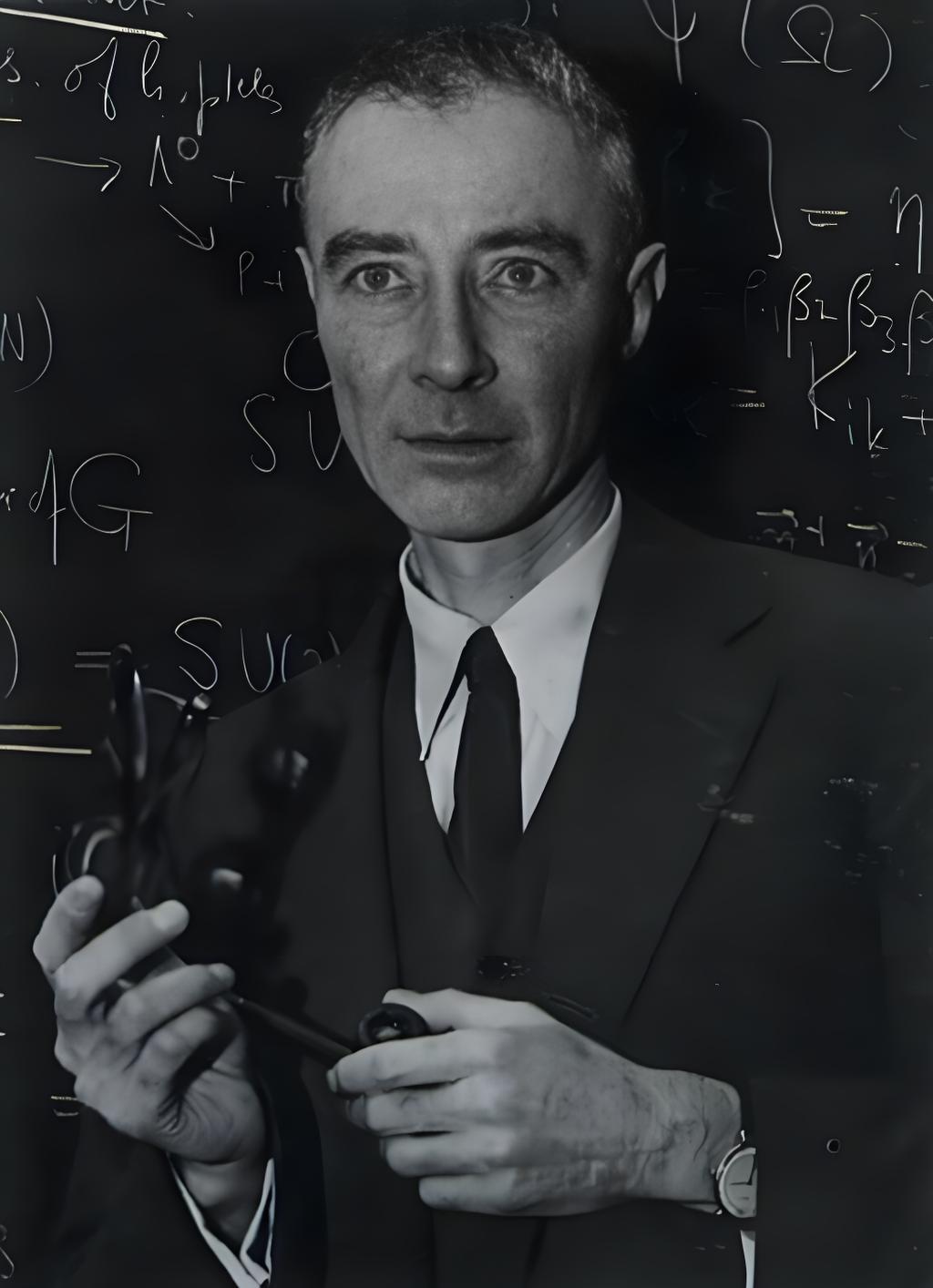

当奥本海默在晚宴上对着众多科学界知名人士说出那句“宇称不守恒的成功三个人功劳最大,除了杨、李二人便是吴健雄”时。

所有的目光都聚焦在了那个脸上带着淡淡微笑,眼神却难掩失落的女子身上。

1912年5月31日,吴健雄出生于江苏太仓浏河的一个书香世家。

她的父亲吴仲裔是一位教育家,他所营造的家庭环境就像一片肥沃的土壤,滋养着吴健雄幼小的求知之心。

在那个中国内忧外患、科研条件极为匮乏的时代,吴仲裔就像一盏明灯,照亮着女儿前行的道路。

他创办的“明德女子职业学校”,不仅是当地教育的一个亮点,更是吴健雄幼年成长的重要摇篮。

1936年,24岁的吴健雄站在了人生的一个重要转折点上。

她怀着对物理知识的强烈渴望,在父亲吴仲裔和叔叔吴琢之的帮助下,告别了熟悉的家乡和父母,踏上了前往美国加利福尼亚大学求学的旅程。

这一去,是她走向国际科研舞台的勇敢一跃。站在轮船的甲板上,望着逐渐远去的故乡,吴健雄心中既有对未知的忐忑,更有对未来探索物理学世界的无限憧憬。

在美国的求学和工作之旅并非一帆风顺,但吴健雄凭借着自身的天赋和不懈努力,在物理学界逐渐崭露头角。

她在原子核物理研究方面不断取得重要成果,这使得她先后在多所院校任职。

由于她长期与军官接触,且在物理学研究上的能力出众,美国当局注意到了这个来自东方的女科学家。

当时,美国正在进行一项秘密而伟大的计划 - “曼哈顿计划”,这个旨在制造原子弹的计划需要各方面的优秀人才。

吴健雄因其在原子核物理研究方面的专长,被美国当局选中参与其中。

她以哥伦比亚大学实验室资深科学家的身份进入了“曼哈顿计划”,获得特殊保密许可。

在这里,她与“原子弹之父”奥本海默结下了深厚的师生情分。

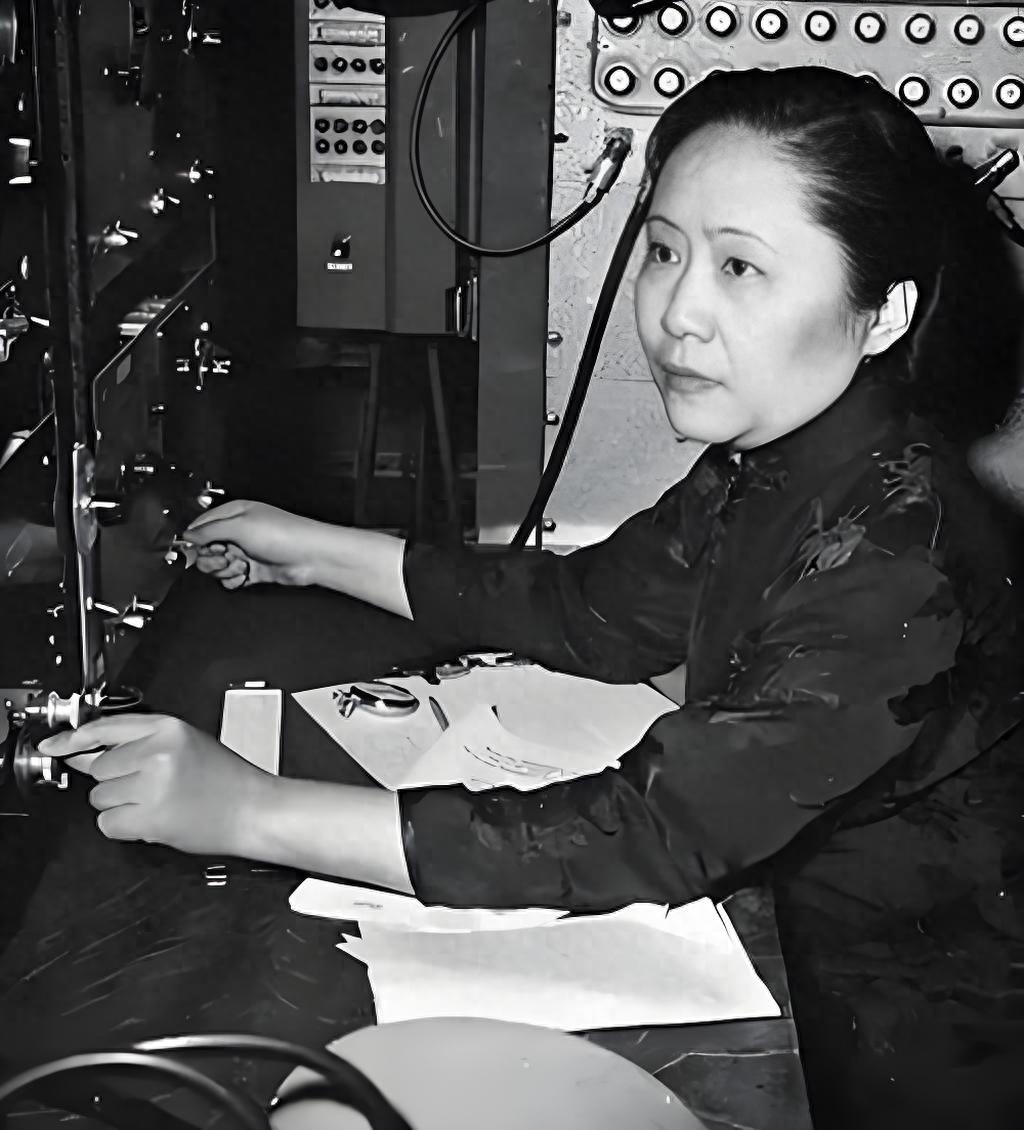

在实验室,她就像一个不知疲倦的战士,周围摆放着各种精密的实验仪器,她专注地进行着浓缩铀制造工作中的“y”射线探测器开发。

那是一个灯光有些昏暗的实验室,只有仪器上的指示灯闪烁着微弱的光,周围是同样忙碌的其他科学家,偶尔能听到仪器发出的轻微嗡嗡声。

她不仅要负责浓缩铀的制造工作,还要发展灵敏的“y”射线探测器,同时参与“特殊同盟材料”计划工作。

有一天,尼柯斯上校单独约见了吴健雄。尼柯斯上校严肃地对她说:“费米和塞格瑞现在急需你在柏克莱做实验的一份数据报告。”

吴健雄知道事情的严重性,因为费米在华盛顿建立核反应堆时遇到了问题,反应堆中产物是放射性气体氙,这使得反应堆运行不稳定。

而她在这种元素的吸收截面方面有深入研究,她的老师塞格瑞才推荐她来帮忙。

其实,她原本与塞格瑞商议好将实验结果在二战后发表,但为了原子弹制作进程,她毫不犹豫地决定先送出研究结果。

1945年7月16日,这是“曼哈顿计划”的高光时刻。

在新墨西哥州的沙漠里,人类第一颗原子弹试爆成功。那一瞬间,巨大的蘑菇云腾空而起,耀眼的光芒照亮了整个沙漠,强烈的冲击波向四周扩散。

这一震撼世界的壮举背后,有着吴健雄不可忽视的贡献。她在“曼哈顿计划”中的工作成果,对原子弹的成功制造起到了很大的推动作用。

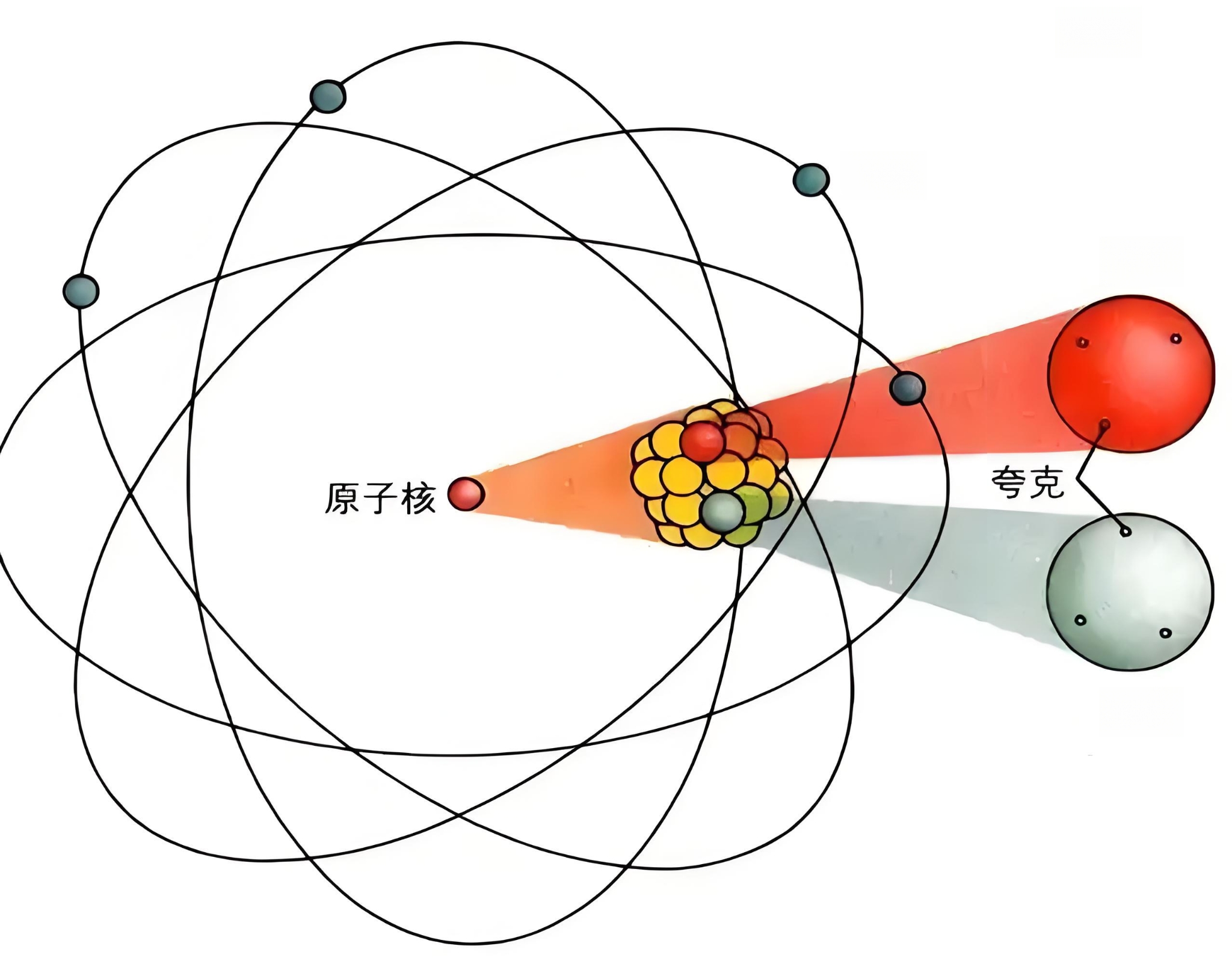

1956年,物理学界发生了一件大事。杨振宁和李政道提出了“宇称不守恒”的理论设想。这一设想犹如一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层涟漪。

但这个理论需要实验论证,李政道想到了吴健雄,他找到吴健雄诚恳地说:“吴健雄,我和杨振宁提出了一个‘宇称不守恒’的理论设想,你能不能帮忙做实验论证?”

当时的吴健雄正准备回国探亲,她已经很久没有回到自己思念的祖国了。

然而,当她听到这个理论设想时,她的眼睛里立刻闪烁出兴奋的光芒,她意识到这个实验的重要性。她果断地放弃了回国探亲的计划,转身投入到这个全新的挑战之中。

她知道这个实验的难度极大,需要众多的资源和专业的人才。

于是,她来到了美国国家标准局,站在一群美国国家标准局的专家面前,眼神坚定而自信,她用流利的英语向专家们阐述自己想要成立合作实验小组来论证“宇称不守恒”理论设想的计划。

专家们起初有些疑虑,毕竟这个实验的风险和难度都很高。但吴健雄详细地解释着自己的思路,她的诚恳态度逐渐打动了专家们,最终他们同意成立合作实验小组。

之后,吴健雄便全身心地投入到细致而艰苦的实验工作中。她在实验室里度过了无数个日夜,每一个数据的测量、每一次实验的调整,她都亲力亲为。

在“宇称不守恒”理论论证方面,吴健雄也终于迎来了胜利的曙光。

经过艰苦的实验,她用确凿的实验结果证明了杨振宁和李政道的理论设想。

杨、李二人据此撰写论文发表后,在科学界引起了巨大的轰动。这一成果就像一阵春风,吹开了物理学界新的探索之门。

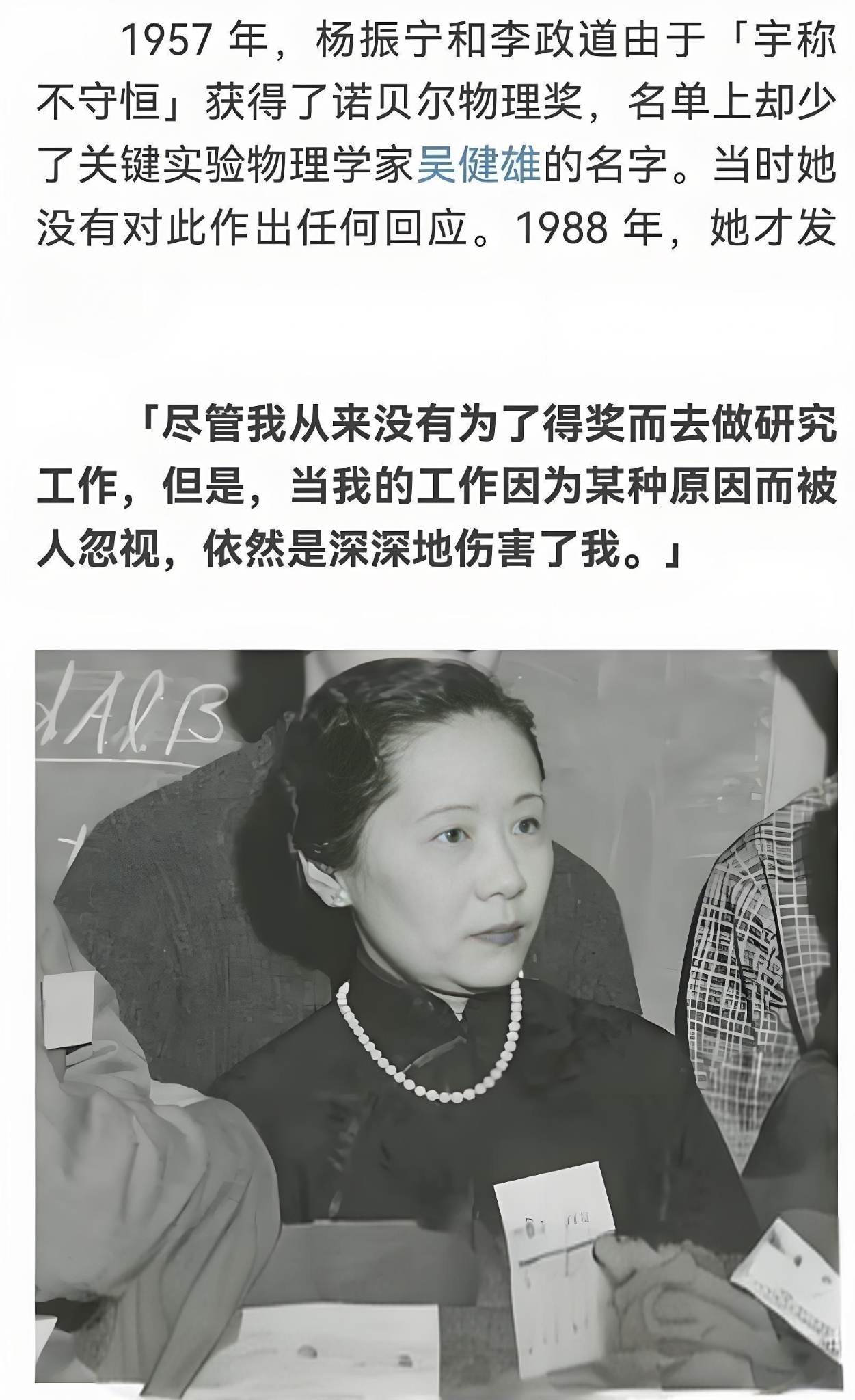

然而,命运却给吴健雄开了一个残酷的玩笑。

在诺贝尔奖公布时,只有杨、李二人获奖,吴健雄的名字并不在获奖名单之中。

奥本海默打电话告知吴健雄这一消息时,吴健雄的心中五味杂陈。

在庆功晚宴上,周围是科学界的众多知名人士,灯光柔和,人们轻声交谈着。

奥本海默站起来,清了清嗓子开始讲话,特别声明“宇称不守恒”的成功三个人功劳最大,除了杨、李二人便是吴健雄。

此时众人的目光都聚焦在吴健雄身上,她的脸上带着一丝淡淡的微笑,但眼神中透露出一丝难以掩饰的失落。

关于她未获奖的原因,众说纷纭。有人说是因为实验小组内竞争对手分走功劳,也有人认为西方的种族和性别歧视在其中起到了负面作用。

但无论如何,吴健雄在科学界的贡献是不可磨灭的。

1971年中美关系正常化后,吴健雄和她的丈夫袁家骝,这位同样是华裔著名物理学家的伴侣,于1973年开启了回国之旅。

他们的脚步踏上广州的土地时,心中满是激动与亲切。他们一路北上,回到家乡浏河后,继续前往北京。

在人民大会堂,他们见到了周恩来总理。那是一次意义非凡的会面,双方就新中国科研问题进行了长达六个多小时的交谈。

从那以后,他们持续多年回国讲学,为中国的多项科研项目提供了建设性的建议并给予大力支持。

1978年,中国科大副校长包忠谋带团到美国参加会议。

吴健雄和袁家骝热情地为同胞介绍美国科学界的动态,并为中科大筹建同步辐射加速器提出了关键建议。

之后他们接受邀请回国访问,对中科大进行了细致的考察分析,还鼓励科研人员自主研发核心部件。

1984年9月,当中科大国家同步辐射实验室即将破土动工时,他们再次回国提供学术指导。

1997年2月16日,吴健雄因病在纽约家中逝世。她的离去,就像一颗巨星的陨落,但她的光芒永远留在了人们心中。

她的家人将她的骨灰安放在江苏省太仓市浏河镇的明德中学内,她的墓园由贝聿铭设计,墓园名由杨振宁题写,墓志铭由李政道书写。

这一切,仿佛是她传奇一生的最后注脚,激励着家乡的学子们为中国科学的发展努力奋斗。

正如爱因斯坦所说:“对一个人来说,所期望的不是别的,而仅仅是他能全力以赴和献身于一种美好事业。”

吴健雄的一生,便是对这句话最好的诠释。她将自己的全部精力投入到物理学的研究和科学的发展之中,无论是面对“曼哈顿计划”的挑战,还是“宇称不守恒”理论论证的艰苦工作,她都全力以赴。

她虽在诺贝尔奖上留下遗憾,但她在科学史上的贡献,她对中国科研发展的热爱与支持,将永远被铭记。