热点推荐

热门图文

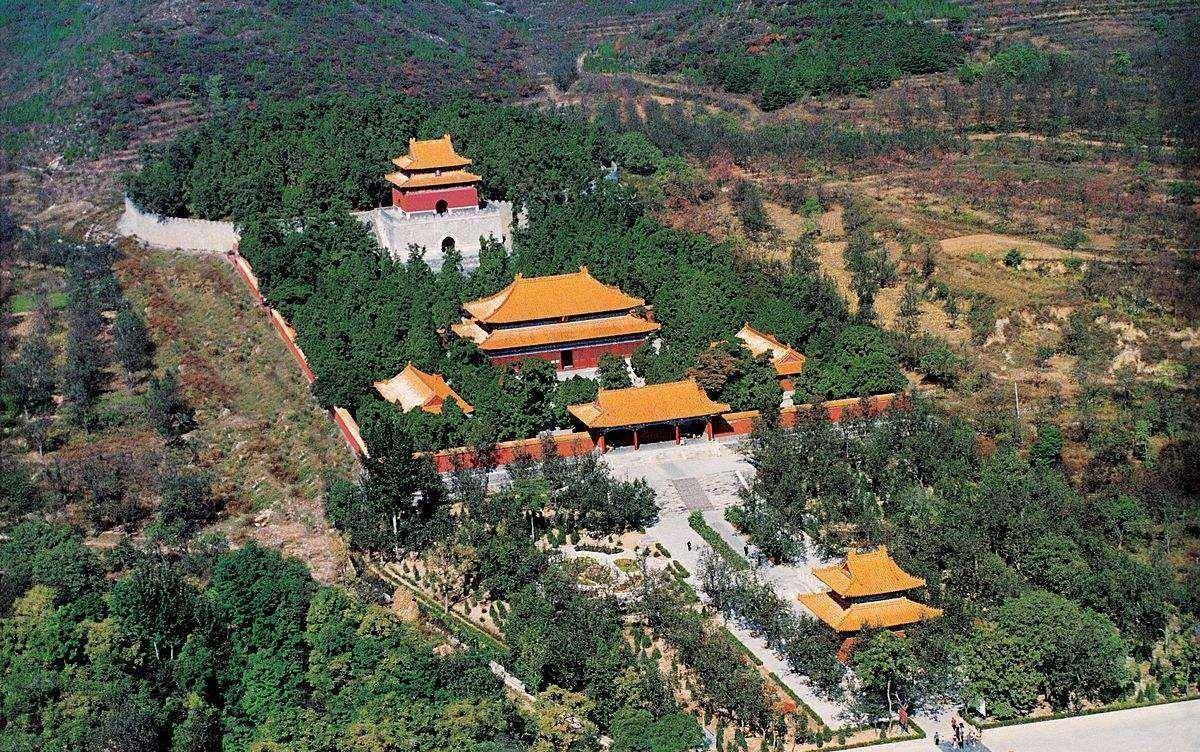

1958年9月6日,新华社向全世界宣布:“明十三陵中定陵已打开……明朝第十三位皇帝朱翊钧和他的两个皇后尸体腐烂,骨架完好,头发软而有光。尸骨周围塞满了无数的金银玉器和成百匹的罗纱织锦……”

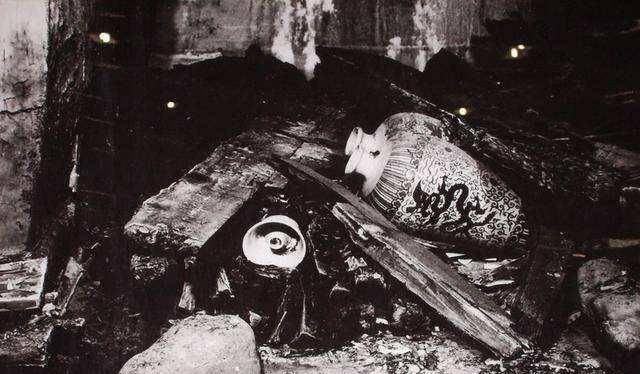

定陵是新中国第一座有计划、有组织、主动发掘的帝王陵墓,只是人们没有想到的是轰动之后是一场灾难。地宫打开后,不少有机质的珍贵随葬品如丝织品等,在接触到空气之后出现了霉变、板结、损坏严重等问题,装殓皇帝和两位皇后用的三口用金丝楠木做成的红漆棺椁,被人遗弃而毁坏,就连好不容易清理出来的皇帝和皇后的遗骨,也在后来的运动中被烧了。文物史上造成了无法恢复的历史创伤。

一般人都以为挖定陵是郭沫若的提议,其实郭沫若只是其中之一。1955年10月,时任北京市副市长的吴晗作为发起者,联合了当时的中国科学院院长郭沫若、文化部副部长沈雁冰、人民日报社社长邓拓、中国科学院历史研究所第三所所长范文澜等人,联名上书政务院,请求发掘明成祖永乐皇帝的陵墓长陵,很快获得批准。当时它国家文物局局长、中国科学院考古研究所所长郑振铎和副所长夏鼐等考古专家们就反对这种鲁莽行为。

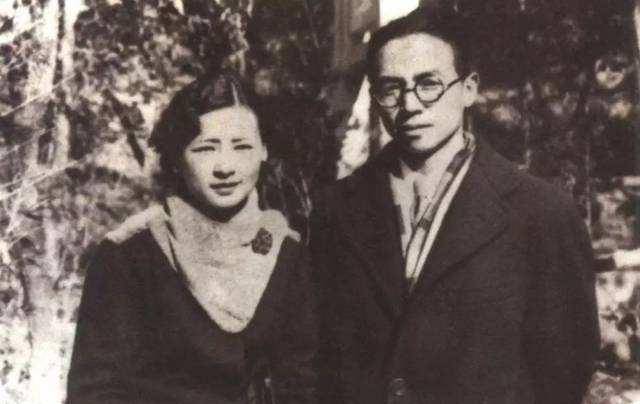

吴晗是明史专家,对明史情有独钟,吴晗主张挖掘的其中一个重要的目的就是想要找到下落不明的《永乐大典》。发掘十三陵也是吴晗多年的愿望,早在30年代在清华求学时,好友夏鼐就问过吴晗:“如果由你来选择,你打算挖掘什么古迹?”吴晗毫不犹豫地回答:“挖十三陵。”没想到二十年后,吴晗梦想成真。当时夏鼐就对他说:你不能以自己研究的需要来挖掘十三陵!只是作为考古学家的夏鼎阻挡不了官方的意志。

本来是挖长陵的,可是因为种种原因变成了规模小的定陵,如果真是挖长陵的话损失更大。

在建国后,北京最初的城市改造中,执行者是副市长的吴晗。关于北京古城墙是否需要拆掉的争论开始展开,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护的梁思成和林徽因夫妇无疑坚决反对的。吴晗是官方意志的代表者执行者,当年在国务院工作的方骥回忆起梁思成与吴晗在扩大的国务院办公会议上的冲突,吴晗站起来对梁思成说:“您是老保守,将来北京城到处建起高楼大厦,您这些牌坊、宫门在高楼包围下岂不都成了鸡笼、鸟舍,有什么文物鉴赏价值可言!”梁思成当场失声痛哭。

同济大学教授陈从周在《林徽因集》的序中提到:“席间 ,郑振铎说,推土机一动,祖宗的文化遗物,就此寿终正寝。”林徽因则冲动地指着时任北京市副市长的吴晗的鼻子大声谴责,“你们真把古董给拆了,将来要后悔的!即使再把它恢复起来,充其量也只是假古董!”陈从周回忆,49岁的林徽因当时肺病已很严重,喉音失嗓,“然而在她的神情与气氛中,真是句句是深情。”

病重中的林徽因曾绝望地追问:“为什么我们在博物馆的的玻璃橱里精心保存几块残砖碎瓦,同时却把保存完好的世界上独一无二的古建筑拆得片瓦不留呢?”

在北京城墙是否拆掉的过程中,梁思成林徽因夫妇无疑是保守派,吴晗自称是“改革派”。

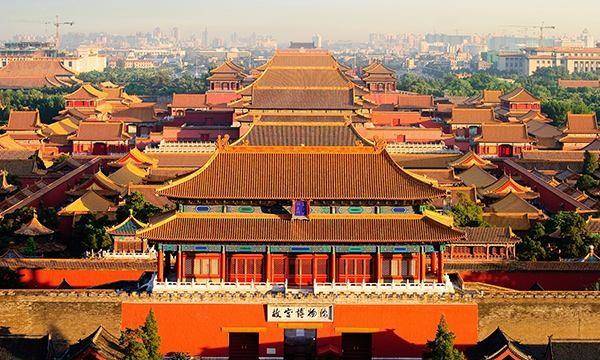

吴晗不仅提出挖长陵,主张拆除北京城墙和北京的古建筑,甚至更提出过改建故宫的设想。

1958年9月,《北京市总体规划说明(草稿)》有这样的表述:“故宫要着手改建。”吴晗发表《谈北京城》一文,为故宫改建造势:“今天的北京城并不是历史上各个王朝北京城的原样,不但位置不同,规模、设计、建置也不相同。同样,作为政治中心的中心,统治者在那里发号施令的宫殿,也是如此,不但辽、金时代的宫殿没有了,就是元朝的也被拆除了。”

“现在保留下来的清朝的宫殿,不但不是明朝的原来建筑,而且,也不完全是清朝原来的建筑。当然,作为一个古代建筑艺术品,应否保留以及如何保留,是一个可以研究的问题,不过,要是像某些人所说,因为是古代建筑,就绝对不能改变,把事情绝对化了,那也是不符合历史实际情况的。”

“北京城的历史发展告诉我们,无论是城市建置、政治中心、街道布局、房屋高低等等,都不是不可改变的。相反的结论是必须改变。我们必需有这样的历史认识,才不致于被前人的阴影所笼罩,才能大踏步地健康地向前迈进。”

吴晗认为故宫自古以来就是变化着的,溥仪为骑自行车还锯掉了故宫的门槛。

幸好后来因为形势的突变,故宫改建没有实行,要不然不知如何向后人交代啊。

吴晗作为历史学家,很显然对文物的历史价值熟视无睹,无疑让人感觉不可思议,作为明史研究专家,吴晗不可能不知道北京明清建筑的意义。很显然,吴晗过于热衷政治热衷从政,反而丧失了一个知识分子的独立性。上面定下调子:“古董不可不好,也不可太好。北京拆牌楼,城门打洞,也哭鼻子。这是政治问题。”只要上纲上线,吴晗毫无疑问执行,历史学家的角色忽略不计。

万历皇帝和皇后尸骨在动乱中被焚烧一年以后,吴晗在被捕入狱之前,曾以极其悲伤的心情对夏鼐说:“文献记载,罂粟在明代中叶就已传人中国,作为药用,我总怀疑万历生前抽过大烟,可证据不足。本来万历的骨头可以用来化验,好证实真假,然而一把火,什么也别想了。”吴晗含泪说:“作铭(夏鼐的号),在定陵发掘这件事上,到现在我才明白,当初我们的争论,你和老郑(指郑振铎)是对的,你比我看得远。”吴晗最终死得很惨。

吴晗的后悔让人唏嘘不已,不论是个人的悲剧还是历史的悲剧,只是希望这样的悲剧不要重演。

?

?