2025年暑期档,陈思诚携新作《恶意》杀入战场,这部聚焦网络暴力与舆论操控的悬疑片,自上海点映后便陷入口碑争议:有人盛赞其“刀刀见血”的批判力度,也有人直指其“说教味浓”的叙事缺陷。这场关于真相与恶意的讨论,恰如电影中不断反转的案情,将观众拖入一场舆论的罗生门。

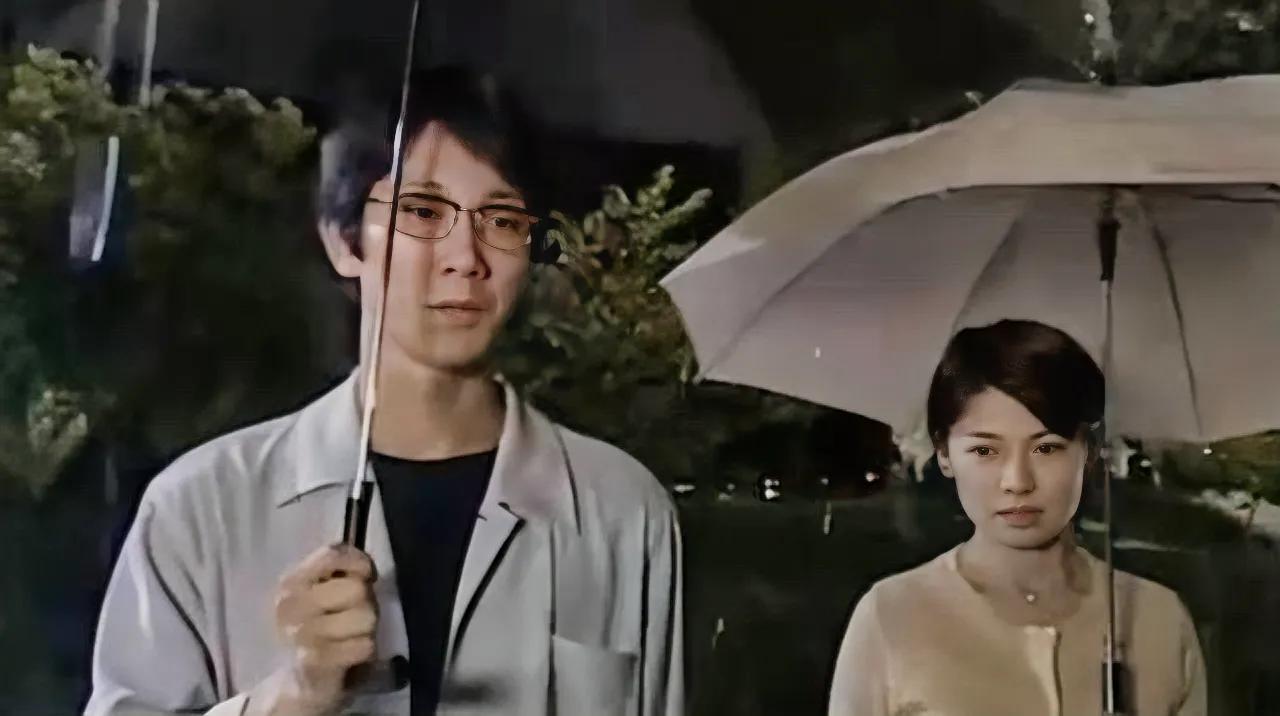

点映场后,社交媒体上涌现出两极评价。支持者认为,《恶意》是“反网暴题材的标杆之作”,其通过癌症女孩静静坠楼案,将自媒体为流量罔顾真相、网民被情绪裹挟的乱象刻画得入木三分。片中,张小斐饰演的媒体人叶攀在调查中意外引发舆论失控,梅婷饰演的母亲尤茜从受害者沦为“恶女”,黄轩饰演的丈夫在道德困境中挣扎,三人构成了一幅网络时代的人性浮世绘。尤其是梅婷在法庭上撕开衣襟露出乳腺切除疤痕的戏份,被影评人称为“年度最震撼表演”。

然而,批评者则指出,电影的叙事存在“为了反转而反转”的刻意感。有观众吐槽:“三段式叙事像刷短视频,刚沉浸就被打断。”更有影评人直言,影片中“道爷”等角色的理中客设定、直视镜头的诘问台词,暴露了男导演对女性议题的想象局限,“仿佛在教观众做人”。

抛开争议,《恶意》的选题无疑踩中了时代痛点。影片中,静静作为抗癌网红,其坠楼后,护士李悦因“小三传闻”被网暴,母亲尤茜因“恶女”标签自杀,媒体人叶攀在流量与底线间拉扯——这些情节与近年来的“粉发女孩被骂抑郁自杀”“取快递被造谣出轨”等真实事件形成互文。导演通过罗生门式叙事,将舆论如何被操控、真相如何被扭曲的过程层层剥开,正如刘慈欣在首映礼上的评价:“它让人看到,在流量时代,每个人指尖传递的恶意,都可能成为刺向他人的刀。”

作为《消失的她》后再次冲击暑期档的作品,《恶意》标志着陈思诚从“悬疑爽片”向“现实批判”的转型。他试图通过电影追问:当舆论成为公器,我们是否也成了“恶女”的共谋者?这种野心在片尾彩蛋中达到高潮——叶攀站在讲台上,面对学生“你们媒体是否也是凶手”的质问,沉默的镜头直指观众,完成了一次打破第四面墙的互动。

然而,这种尝试也暴露了局限。部分观众反感影片中“金句频出”的说教感,认为其将复杂的社会问题简化为道德批判。更有影评人指出,电影对男性角色的“善男”设定(如无私付出的丈夫、为情人辩白的出轨男)与女性角色的“恶女”标签形成对比,暴露了创作中的性别偏见。

尽管争议不断,《恶意》仍被预测为暑期档票房黑马。其与《酱园弄》《东极岛》等片的竞争,本质上是类型片与现实题材的博弈。对于观众而言,这部电影的价值或许不在于“好看”,而在于它提供了一面镜子——当我们为一条热搜愤怒时,是否也成了舆论链条中的一环?

正如片中叶攀的独白:“真相就像洋葱,剥开每一层都可能流泪。”《恶意》的口碑撕裂,恰恰证明了它触碰到了时代的神经。当电影落幕,灯光亮起,我们或许该思考:在流量与真相的拉锯战中,自己究竟是旁观者,还是参与者?欢迎大家在评论区留言!