很小的时候,我就知道我的家乡出了一位很厉害的人物。可是那时,对于他的印象并不深刻。

一直到长大后,才知道,原来这位很厉害的人物叫黄旭华,是位核潜艇专家。

再然后,就是从电视上、报纸上、杂志上看到关于他的各种采访。

这才知道,原来,我们离英雄这么近!

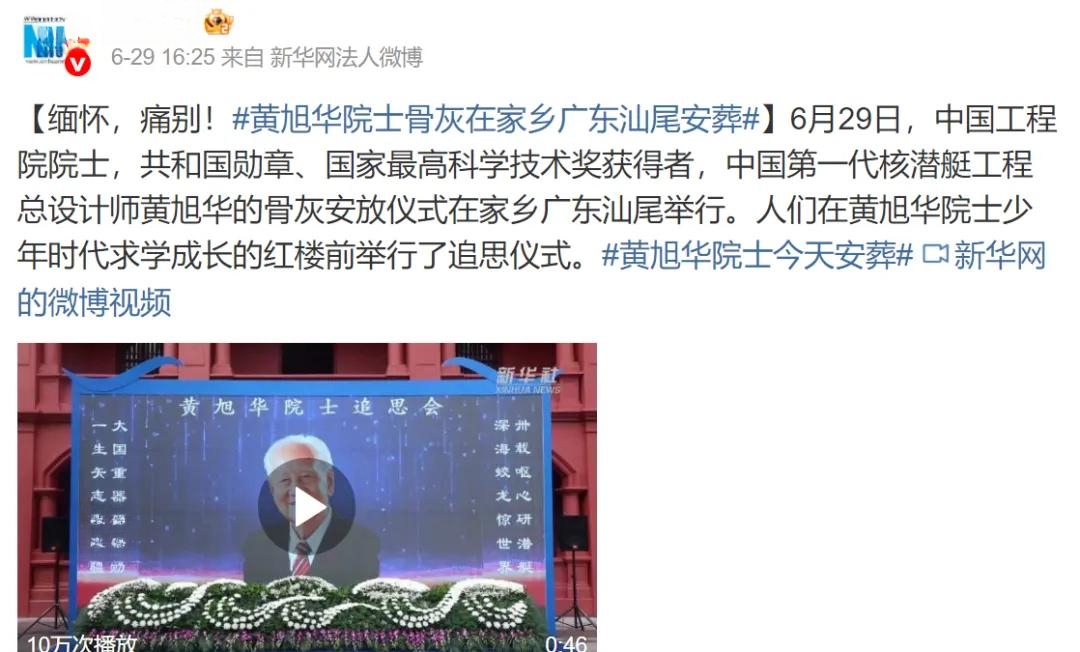

而昨日,黄旭华院士终于荣归故里,落叶归根,从此不会再离开!

6月29日的广东汕尾红海湾抗日英烈陵园旁边,迎来一位特殊的“游子”,那就是为了核潜艇事业奋斗终生的黄旭华院士的骨灰。

1926年(身份证上的,经与黄院士本人核实为1924年)出生于广东汕尾、祖籍广东揭阳的黄旭华院士,本名黄绍强,年少时因战乱原因,求学之路很是曲折坎坷,曾辗转于揭西、梅县、韶关、坪石、桂林、重庆等地求学。

因为“中华民族如旭日东升”的信念,遂把自己的名字黄绍强改为黄旭华。

1945年,黄旭华考上国立交通大学,系统学习造船专业理论和技术。正是因为这个专业,他的一生,就和“船”结下了不解之缘。

一直听说他与父母断联30年的故事,总在心中感慨:需要什么样的精神和意志,才能30年不联系父母,不通音讯?

后来看采访才知道,原来早在1958年,在上海工作的黄旭华,就接到赴京的通知,到北京后才知道要参与核潜艇的研制。那时,共有29人参与到这个团队,而黄旭华,是领头的那人。

因为任务的保密性,他连妻子都没有说明,只让她寄来一些衣服,自此“消失”在亲人的视线里。

凭着“严守国家秘密,甘当无名英雄”的信念,黄旭华院士和他的团队在渤海湾的荒岛,度过了30年与世隔绝的生活。

一直到1987年,他的母亲收到一本杂志,随手一翻之后便泪如雨下:“啊,三儿,他是我的三儿啊!”

至此,“失踪”30年的黄旭华,才以这种方式和父母家人“相认”。

1988年,黄旭华院士回家探亲,跪在母亲面前,久久不愿起身。其时,他的母亲已经93岁高龄。

但即便如此,黄旭华院士也未能在母亲膝下尽孝,因为他还有很多事情没有做。

母亲去世后,他每到冬天,就戴着母亲留下的旧围巾,以这种方式来思念母亲。

如今,黄旭华也离开了,到另一个世界和他的父母长久地相聚在一起。

叶落归根,他终于回到了他日夜思念的家乡,从此不再离开。

“此生属于祖国,此生属于核潜艇,此生无怨无悔”。这话最凝练的人生剖白,是黄旭华院士对自己一生的总结。如今,它就镌刻在墓碑背后的石头上。

红海湾抗日英烈陵园旁,三角梅开得正好,它们簇拥着黄旭华院士墓。墓地的四周,松柏苍劲挺拔。

以后漫长的岁月,黄旭华院士将在这里长眠,回归到生他养他的这片土地上。

黄旭华院士的一生,是光辉灿烂的一生,是伟大卓越的一生!

他才真正是一颗星光璀璨的明星啊!