此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

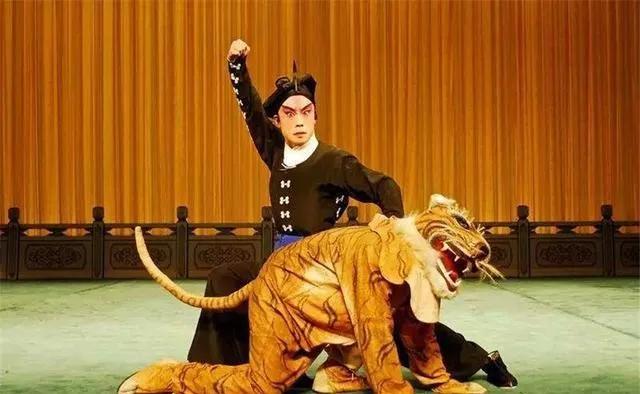

武松景阳冈打虎出了名,但真正改变他命运的,不是老虎,而是那张任命他为“都头”的公文。

这个职务在宋代不算官,却有实权,换到现在,远超很多人理解的级别。

武松都头职位的由来

宋徽宗宣和年间,阳谷县衙门贴出布告,任命武松为本县步军都头,这不是随便一张纸,而是基层权力结构一次典型的释放。

北宋末年,治安恶化,县衙能依靠的人少,正式编制不够,临时武装成为关键,尤其在县级单位。知县不是看中武松的文凭,而是看中他打虎的本事和民间威望。

“都头”这个职务,从不是摆设。地方上真正有执行力的人,不在于朝廷封官,而是知县能不能用得动,宋代的地方制度允许知县直接任命“吏”,不需上级审批。

这种“无品有权”的职务,灵活、实用,是县衙的武力中枢。

《水浒传》是小说,但背景取自真实朝代,都头一职并不虚构。

《宋会要》《续资治通鉴》多处记载:地方治安体系中的都头,负责缉盗、巡逻、执行任务,是县级行政系统的“基层骨头”。

武松打虎后,被知县直接任命为步军都头,属正常人事调动,这种职位,听起来像“头目”,其实更像地方治安系统的实际负责人。

对他来说,这不仅是身份的改变,更是从“江湖”进入“制度”的门槛,他不再是一个流浪的英雄,而是阳谷县衙编制内的“实用人物”。

既非官亦非民的特殊存在

宋代官制分得非常清楚:有“官”,也有“吏”,两者是两套系统。武松做的“都头”,就在“吏”的体系里。

“官”是朝廷任命,有编制、有俸禄、有升迁路线;“吏”是地方任用,干实事,没编制,不享朝廷俸禄。

“都头”被归类为军吏,在地方系统里负责维持治安、带队巡逻、缉盗缉私。

这种职务,不升官,却有实权,知县可以直接任命,也可以直接罢免,这种人,不受制度保护,但却被制度依赖。

从制度上看,“都头”像今天的合同制治安主管,但从权力上看,远远超过普通协警,带队、抓人、办案、执行巡逻,全是“都头”的活。

宋代治安系统分为文职与武职,文职管纸,武职动手,都头就是动手那一类,而且是带人的,属于实际上的队长。

“都头”不是一人干活,他带一“都”,通常是50至100人左右的捕快和差役,这些人不听知县直接调令,而听都头安排。知县只出事由,具体抓人、断案、守夜,归都头指挥。

虽然没有官阶,但在地方百姓眼里,都头就是“有权人”,谁家闹事、谁偷鸡摸狗,只要被都头盯上,晚上就能被“请”进衙门。他的地位,不靠文凭,靠拳头和“办事能力”。

不过,别看他权力大,制度对他并不友好,他没有编制,干得再好,也不会被升为知县,他是知县的工具,不是朝廷的官。

另一种“都头”存在于禁军系统,属于正八品,带百人,统属五都,属于正规军官。而武松所任是地方都头,带的是地方差役,不属中央军编。

宋代地方财政预算很紧张,但仍会拨出“养廉银”“公使钱”来维持都头这类人员的支出,这说明他们对地方政务来说,不可或缺。

武松的都头,不是摆设,也不是临时奖励,他进入的是宋代一个特殊体制:没有明确官阶,却实掌一方治安的“编外权力层”。

换到今天看,他不属于正式公务员系统,但职能、权力、影响力、社会认知度,早就超出了普通人的等级。

远超想象的实际权力

从文书上看,武松的都头只是“吏”,没有官阶,但实际权力,不可小看。

宋朝地方治安体系,官少,吏多,知县手上真正能用的人,不是县丞、主簿,而是这些“能干事”的都头。因为办案、维稳、抓贼、断讼、护送,全靠都头和捕快系统。

都头,是这些差役的“头儿”。统下几十号人,熟街熟巷,谁在偷鸡摸狗,谁在夜里私会奸夫,谁在大户人家偷金银,他比知县更清楚。

他的权力,主要体现在四个方面:

一是缉捕权。

只要有案发,知县一句话,武松就能调人出门,穿上“官服”,带刀执事,抓人进衙门,无需再打报告。

宋朝地方行政文书《折衙门案牍》记载:都头接令后,直赴事发地,可“立拿盗贼归案”,拥有临时现场处置权。

二是指挥权。

下面的捕快、作保、门子、探子,日常由都头管理分配,知县不干预细节,尤其在案件多发的时段,都头每日开口发令,就是一个小型的治安指挥中心。

三是调查权。

案发之后,现场勘验、口供采集、证据记录,往往由都头初步处理,衙门审案之前,很多“口供底本”,就出自都头亲笔。

四是武力使用权。

这一点极少人注意,宋朝虽文治当道,地方却允许都头带刀带械,视情动武,武松就是被允许在执勤中“刀不离身”的都头。这意味着,他不是普通公务吏员,而是有执法武装身份。

这样的权力,换到今天,就是县公安局刑警大队长、治安大队长或特勤中队长级别,看似“非官”,实为“实权岗”。

而地位更反差巨大,虽无品阶,却在地方社会中说话有份量。百姓办事,宁肯求人情搭上门子,也不愿和都头硬碰,因为一封密报、一句话,能让你半夜就被带走审问。

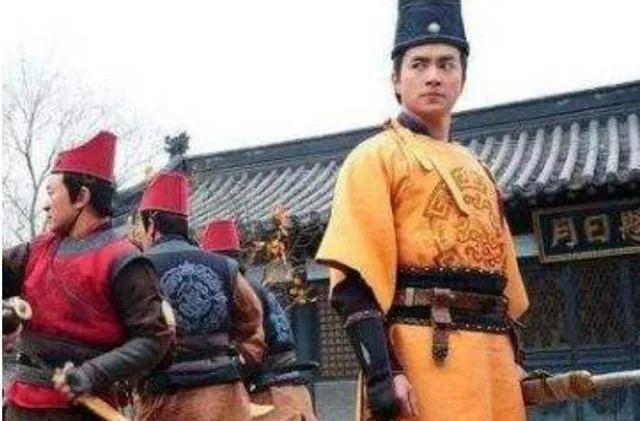

武松在阳谷走路时的神态,靠的不仅是虎威,更是制度赋予的“准官威”,有人说,他是流民出身,却腰杆比秀才还硬,原因就藏在“都头”二字里。

更现实的一面,是收入。

宋代文献对“吏”的正式俸禄记录较少,但据《宋会要辑稿》记载,都头年收入约在15至25贯钱之间,还不算各种赏银、办案提成、护送附加、抓贼有功后的县衙奖金。

一个普通农民年收入约在2-3贯,算下来,都头基本收入就超过普通人5-10倍。

还有一点更现实:他们还有“灰色地带”收益。护送囚犯要给茶水钱;处理纠纷收人情钱;配合大户打压小商户,可收“封口费”。这些虽不合制度,但在地方公认惯例中,被视为“潜规则”。

只不过,这种实权也有风险。

他们不是铁饭碗,出了错,轻则罚钱停职,重则被知县一纸文书踢出队伍,甚至反咬一口,被治“徇私枉法”之罪。

所以他们往往更加狠,出手更重,对下属更严,不是因为脾气大,是因为他们靠这身“皮”吃饭,没人替他们担责。

在这样高压、高权力、高风险的环境下,都头虽然不是“官”,却比许多真正的官,更能掌握“实际权”。

都头相当于现代什么级别的官职

如果把宋代都头制度拉到今天,能对上哪个岗位?光说“治安干部”或“编外人员”并不准确,要看细节。

今天公务员有27级,从最低的科员(27级)到最高的正国级(1级),而按权力、职能、社会影响等几个维度横向对比,都头约处于22级至24级之间。

从职责来看,相当于县公安局刑警大队长或副所长职位。

他们日常也抓人,也带队,也做笔录,也协调派出所事务,只是今天这些人是编制内公务员,而武松们当年是地方编外军吏。

地位上,更明显。

古代社会强调“面子权威”,一个“带刀缉捕”的身份,能在乡里撑起威望,而现代则讲编制和岗位,都头若换成今天,已属“正股”或“副科”层级干部,视县域大小有所差异。

尤其是武松这种“功绩型”都头,待遇更高,等同于公安系统有战功的中层干部,调任升迁也更快。

社会认知上,也存在一致性。

宋代百姓对都头既怕又敬,不是因为他们是“官”,而是因为他们能办事、有实权。

都头的另一个对比点,是“过渡身份”,他们在体制边缘,随时可能上升,也可能被抛弃,这与今天一些合同制辅警、事业编制、政法辅助岗位高度一致。

换句话说:宋代的都头,是今天“实职大、级别低、收入中上、威望高”的复合型治安干部。

从这个角度看,武松不是文学符号,而是宋代地方治理逻辑下,一个标准又真实的制度角色,他的出身、待遇、风险、影响,完全对得上今天县公安系统中一线实权中层。

这样的人,才是真正“远超普通人”。