一、血色符号:被规训的东方恐怖仪式

导言:午夜笔尖上的生死契约

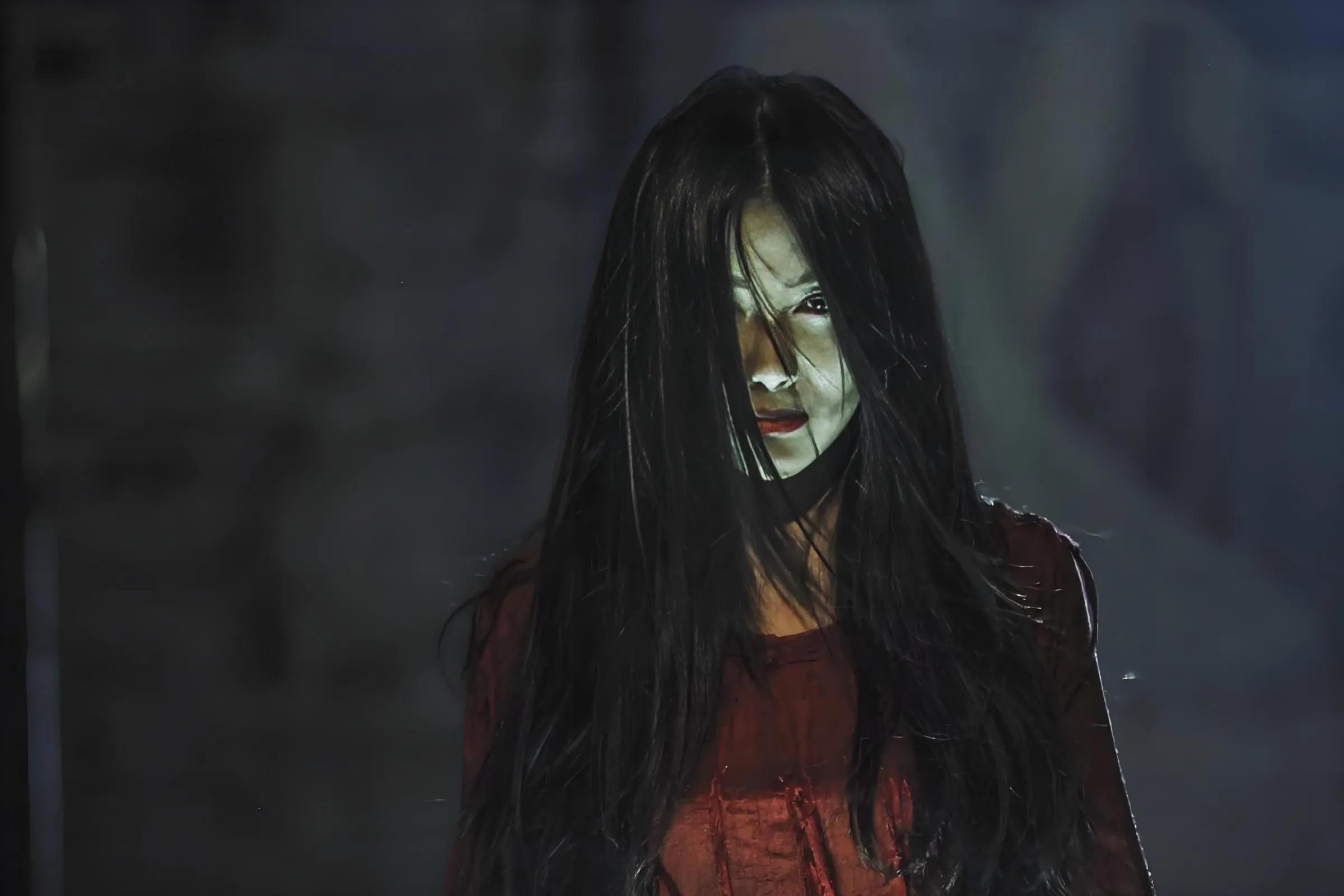

2012年,《笔仙惊魂》以1.2亿票房再度印证这个IP的顽强生命力。当银幕上的铅笔在泛黄纸面划出第N道诡异弧线时,我们不禁要问:这个诞生于90年代录像厅、在审查红线下挣扎三十载的恐怖亚类型,究竟承载着怎样的集体焦虑与文化密码?

第一章 仪式解构:被规训的招魂游戏

(1) 禁忌仪式的祛魅化改造

从民间"扶乩"到都市传说,笔仙在电影中的形态变迁极具象征意义。《笔仙惊魂》(2012)将传统请仙仪式简化为"铅笔+白纸"的极简符号,这种去宗教化处理既规避审查风险,又赋予观众强烈的参与感。当主角们的手指交叠在IKEA铅笔上时,现代性对神秘主义的解构已然完成。

(2) 空间政治的隐形镣铐

对比日版《笔仙》中破败神社与韩版《笔仙》的校园禁忌,国产笔仙故事多发生在出租屋、合租公寓等都市灰色地带。《笔仙魔咒》(2015)中逼仄的隔断间既是房价焦虑的具象化,更暗合审查制度对恐怖场域的圈定——都市传说必须发生在"无主之地"。

第二章 情感炼金术:惊悚外衣下的温情困局

(1)母爱执念的恐怖化表达

《笔仙3》(2014)开创的"母爱诅咒"模式,将东方家庭伦理嫁接到恐怖叙事。精神分裂母亲为亡女招魂的设定,本质是孝道文化异化的惊悚演绎。当最后五分钟的"温情反转"强行消解恐怖时,我们看到的不仅是叙事断裂,更是集体潜意识的自我审查。

(2)友情叙事的结构性矛盾

《笔仙大战贞子》(2016)尝试用闺蜜情谊重构叙事逻辑,却陷入更深的悖论:当笔仙显形源自校园霸凌受害者的复仇,惊悚快感与道德审判的冲突让观众产生认知紊乱。这种"恐怖其外,说教其中"的叙事分裂,恰是类型片文化定位模糊的症候。

第三章 审查阴影下的类型突围

(1)视听语言的符号突围

《笔仙:降灵》(2023)通过ASMR声效与第一视角镜头构建沉浸式恐怖:铅笔划过纸面的沙沙声被放大至120分贝,观众在生理性颤栗中体验被禁止的"超自然接触"。这种感官替代策略,巧妙规避了实体鬼怪呈现的审查红线。

(2) 赛博笔仙的新叙事可能

《AI笔仙》(2025)将招魂仪式移植到元宇宙空间,当电子笔在虚拟画布自动书写死亡预言,技术恐惧终于获得合规表达通道。然而直播招魂、网红见鬼等情节设置,又将批判矛头指向流量经济,完成类型片的意识形态安全着陆。

第四章 观众心理的双重镜像

(1)恐惧代偿的群体心理

据中国恐怖片消费行为研究(2024),76.3%的观众将观影视为压力释放渠道。当白领们在影院经历90分钟可控惊吓后,走出放映厅时的集体哄笑,实则是现代性焦虑的仪式性消解。

(2)审查共识的隐秘共谋

豆瓣"笔仙"词条下高频出现的"又烂又爱看"评论,揭示出观众与创作者的微妙默契。我们既期待打破"建国后不许成精"的叙事枷锁,又在潜意识中认同这种戴着镣铐的舞蹈——正如笔仙游戏本身,参与者始终保持着若即若离的克制接触。

本文结语;

在镣铐声中起舞

当第N支铅笔在银幕上停止颤动,国产恐怖片仍在完成它的文化使命:用安全范围内的惊悚刺激疏导现实焦虑,以合规的温情说教维系道德秩序。这种在审查框架内的极限腾挪,恰如笔仙游戏的精髓——参与者永远在渴望与克制、恐惧与安全之间寻找平衡点。或许真正的"宿命"不在于叙事套路,而在于我们始终需要这样一个文化容器,来盛放那些无法言说的时代颤栗。

(注;拒绝迷信、相信科学,本文涉及影片及数据均为艺术创作需要虚构,特此说明)

(创作声明;本文为原创文章,欢迎各位前来关注、点赞、评论、收藏,您的支持是对原创最大的鼓励!)