阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文 | 六六鳞

编辑 | 六六鳞

《——【·前言·】——》

陈诚,这位被蒋介石称为“国民党中最有头脑的实干家”,在事业高峰时,突然做了一件让无数人跌破眼镜的事——他提出要离婚,另娶蒋介石的干女儿谭祥。面对这个决定,原配吴舜莲没有歇斯底里,也没有沉默忍受,她只提出两个条件。这两个条件听起来简单,却在历史中留下了不小的震荡。

师范相识,从无名到军政高层

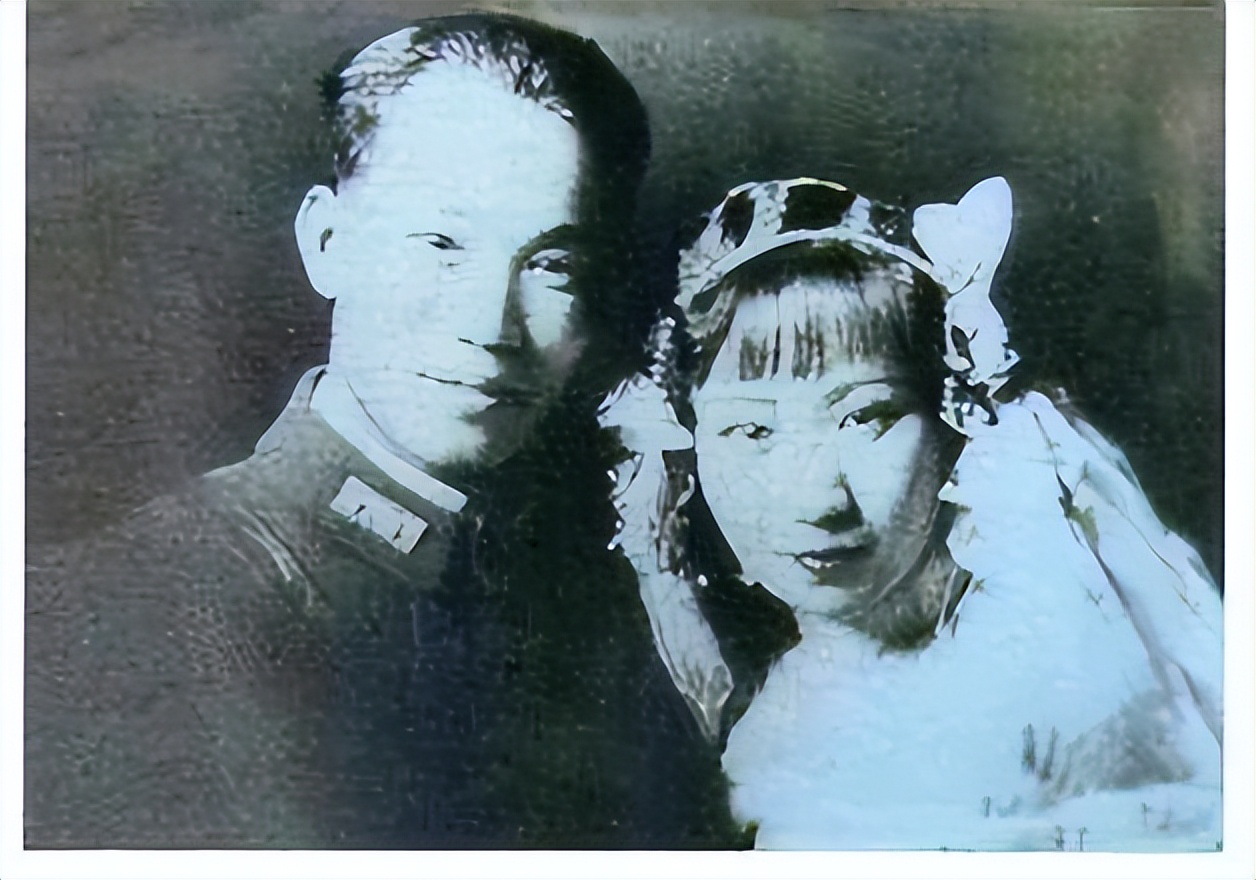

三十年代的浙江省立第十一师范并不张扬,来往师生大多家境清寒,也正因此,那里的少年往往志气高,骨头硬。陈诚便是其中一人。他来自贫寒之家,父亲早亡,母亲守寡养大四个孩子。读书是唯一的出路,成为将军更是遥不可及的梦想。

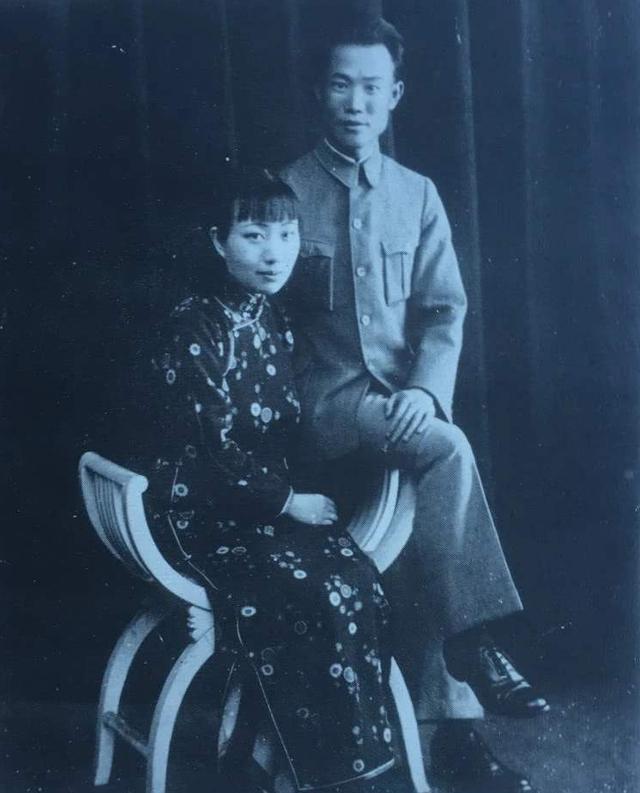

吴舜莲,那时也在同一所学校教书为生,才识端庄、性格内敛。两人初识没有浪漫桥段,也无惊心动魄的相逢,一切都像命里注定,平淡中见深情。吴家条件尚可,看中了陈诚的志气,愿意资助其学业。

陈诚后来进入保定军校,后又考入黄埔军校第一期,一脚踏进了蒋介石的军事体系。那是一个机会决定命运的时代,谁先一步上了船,就有可能走得更远。吴舜莲一边照顾陈家老小,一边节衣缩食资助远方的丈夫,等他前途渐明时,两人终于在南京成婚。

婚后生活不算富裕,但踏实。陈诚在军中崭露头角,先是随蒋介石北伐,又参与“清党”,战功逐步积累。从一个黄埔学生变成集团军参谋长,离不开吴舜莲在背后的默默支持。

吴舜莲虽不是传统意义上的“贤内助”,却极其克己。她不干政、不妒宠、不出声,把所有精力都放在持家与照顾长辈上。她不美艳、不争宠,也不爱社交圈。可在陈诚眼里,这种“太静”的生活,渐渐成了一种隐形的负担。

蒋介石喜欢有背景、有派头、能在外交场合应对自如的媳妇儿。他对吴舜莲不满意,却没有明说。但当宋美龄开口提议“帮陈诚物色个合适的太太”时,气氛开始变了。

谭祥的出现并非偶然。这个“干女儿”与宋美龄走得很近,仪态得体、谈吐温婉,是国民党高层标准模板中的“未来夫人”。蒋宋两人都点头,陈诚自然不好拒绝。

陈诚当时位高权重,又被视为“接班型”人物。他明白,婚姻可以是情感,也可以是战略。在事业和家庭之间,他选择了后者。但他知道,这个决定不能贸然做出,否则舆论、道德、亲情都会反噬回来。

他开始频繁找吴舜莲谈话,话里话外绕不开“加娶”这个词。这不是离婚,而是将第二任妻子以“正房”之名迎入家中,让原配成为“侧室”。表面看似礼数周全,实则地位落差巨大。

吴舜莲沉默了几日,既没有激烈反对,也没有痛哭流涕。她清楚,这种事阻止不了。如果硬扛,只会被迫扫地出门。

她转而提出两个条件——一是,她继续住在陈家原宅,任何人不得驱逐;二是,她死后必须葬在陈家祖坟。两个条件看似简单,实则切中要害。

住在原宅,就等于保住了名分和体面;死后进祖坟,则是承认她才是陈诚唯一的发妻。这两个条件,一旦答应,就等于永远让新婚妻子低了她一头。换句话说,陈诚要“加娶”,就得在吴舜莲面前永远低眉顺眼。

陈诚犹豫再三,最终同意。他写下字据,签名画押,将纸条封进保管箱,交由密友保管。一切安排妥当后,婚礼按时举行。

蒋宋撮合,政治婚姻变成现实

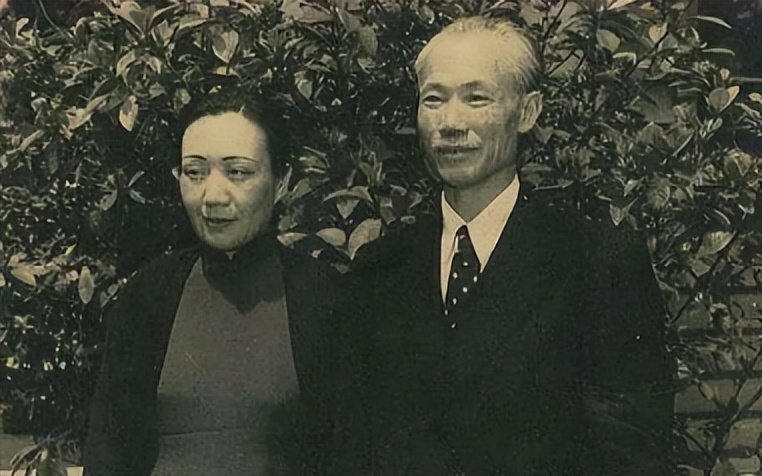

1932年元旦,陈诚与谭祥的婚礼在南京举行。这场婚礼不铺张,也不高调,却被蒋介石亲自出席、宋美龄作陪,政治意味不言而喻。

台下宾客心知肚明,这不只是一场喜事,更是一场国民党的内部整合秀。蒋介石扶持的嫡系要立标杆,谭祥就是那个“体制内媳妇”的标准答案。

婚礼后不久,陈诚调任更高职务,开始在国防、行政等多个系统中扮演关键角色。他的仕途越走越宽,而谭祥也快速适应角色,出席活动、接待外宾、辅佐夫君,成为“政坛夫人”的典范。

吴舜莲继续住在陈家宅中,名义上是“长房夫人”,实际无人过问。她不参与家庭事务,也不见客,只偶尔在重要节日露面,保持“正房”的体面。

谭祥虽是新妇,却十分聪明。她没有试图“赶走前妻”,也没有强出风头,而是礼敬有加、处处谦逊。这种“后不欺前”的态度,让陈家上下保持了难得的平衡。

外界议论不少,旧人批陈诚“无情”,新人夸他“识大体”,两边说法各有理。可在那个政治高于一切的年代,没有人真正关心吴舜莲的孤寂,也没人问过她是否甘愿。

从表面看,陈诚处理得体,妻妾和睦、事业有成,但内里早已不是从前那种“同甘共苦”的婚姻。吴舜莲像一件“被供奉”的旧物,日渐沉默,只留下那份手写的字据,提醒人们她曾经的重要。

陈诚这一婚改,不止换了妻子,也换了人设。他不再是那个家境清寒靠妻子扶持的学生,而是国民党的精英代言人。婚姻成了工具,女人成了筹码,而权力,永远坐在婚姻的上座。

婚姻表面平静,骨子里各自为局

蒋介石与宋美龄的支持,让陈诚的婚后仕途如鱼得水。在南京政府内部,他的地位不断上升,不仅主持军政,也掌控教育、交通等关键领域。政绩堆得稳、拍得响,连蒋介石都夸他“用兵沉稳,办事利落”。陈诚的政治资本,越来越像一把利剑,但他知道,这把剑从头到尾都沾着家庭的尘埃。

谭祥成为“第一夫人”之后,外界对她评价颇高。她性格温婉、待人接物得体,是典型的“闺秀型政治媳妇”。她常陪陈诚出席各种活动,也在“新生活运动”中扮演道德楷模角色。在蒋家圈子里,她被视为“理想典范”,给陈诚争了不少面子。

外界以为这对夫妻相敬如宾、琴瑟和鸣,实则二人相处更像同僚或盟友。谭祥明白,婚姻本质是政治安排,不是浪漫爱情。她管好家,处理好交际,不干政,也不提陈诚的过去。她甚至从未在公开场合提过“吴舜莲”三个字——不是不知,而是不该提。

吴舜莲依旧住在陈家老宅,只是身影越来越稀薄。她不参与家庭节日,也不在宴会上露脸,仿佛自觉退居幕后一角。有时邻里见她独自坐在花园,身上依旧穿着灰布长衫,与谭祥的旗袍高跟格格不入。可她从不抱怨、不哭诉,更不闹腾。她靠着那张纸条活着,靠着“正妻”名分维持最后一丝尊严。

陈诚也没撕破那层纸。他每年都会按时去老宅探视一次,带点礼物,说几句寒暄话,就匆匆离开。他知道,那个女人曾是自己少年时最大的依靠。她吃过苦、熬过年,撑起了半个家庭。可这些情分,到了政治场合里,全都变成沉重的负担。

蒋宋夫妇没再提旧事,他们看重的是陈诚执行命令的效率,不关心他婚姻的得失。对吴舜莲而言,陈诚越成功,她越像一块被封存的化石。她的存在,既无法被否认,也永远无法被正视。

时间走到四十年代,战争逼近尾声,蒋介石准备重新整合政坛结构。陈诚依旧被放在核心岗位,重任不断,前景无量。但即便是在庆功宴上,在无数人的掌声中,他内心深处总有一块空白。

那是一段用现实压死了情感的婚姻,一段所有人都默认却又没人愿意深挖的“感情墓地”。

遗愿落实,字据存档,历史留下一丝余温

到了晚年,陈诚病体沉重,职务也逐渐交出。谭祥依旧照顾得体,从未有过怨言。吴舜莲依旧沉默,不参与,不打扰,只在信中嘱咐侄女:“我不奢求荣耀,只求有人记得我在这家住过、活过、守过。”

陈诚晚年开始整理个人档案,那张“加娶协议书”依旧躺在文件夹深处。黄纸发脆,字迹略显模糊,上头写着吴舜莲两个条件。他没有修改,也没撤销,只吩咐秘书“将此存于家族档案,严禁销毁”。

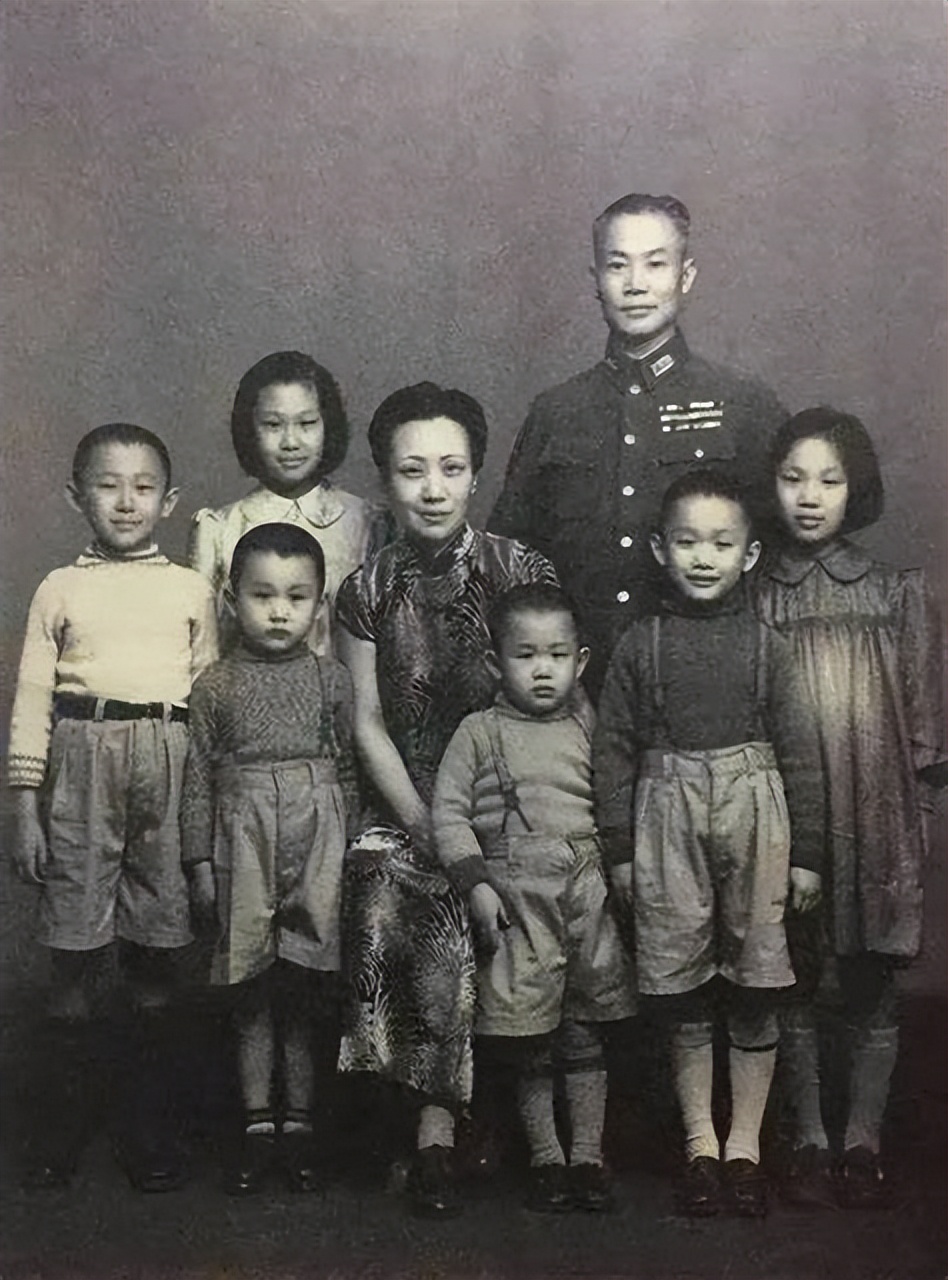

几年后,吴舜莲在陈家老宅安然离世,无疾而终。她没有留下长篇遗言,只在床头摆着一本《论语》和一张老照片。照片上,年轻的陈诚穿着军装,站在讲台上,吴舜莲站在角落,微笑看着他。

丧礼按“陈家长房夫人”规格举行,蒋家有人送花圈,政府也有人出席致哀。她葬入陈家祖坟,与陈诚祖先同穴,不远处还预留了一个空位——那是她生前提的第二个条件。

谭祥没有反对。她带着孩子站在灵前,向这位“曾经的夫人”三鞠躬。她懂这个女人在历史里的分量,也理解一纸文书的分寸。她也知道,自己虽名声在外,却永远站在吴舜莲之后。

多年后,陈诚离世,被安葬在吴舜莲旁边。有人质疑是否妥当,家族长辈只答了一句:“一纸在,一位在,改不了。”

这一段感情,没有山盟海誓,也没有轰烈收场。但在那个把家庭当政治工具的年代里,吴舜莲用两个条件,保住了底线,也为后人留下了一点人性的温度。

历史不会多讲吴舜莲的故事,她不是名人,不是女强人,也不站在高光之下。她只是用沉默对抗时代洪流的普通女子,在风云变幻中守住一块自留地,静静坐等归宿。

她赢了,不是赢在权谋,也不是赢在爱情,而是赢在不肯让步的那点倔强。这点倔强,穿透了政治婚姻的钢铁外壳,刻在一张泛黄的字据上,留给了历史最后的尊重。