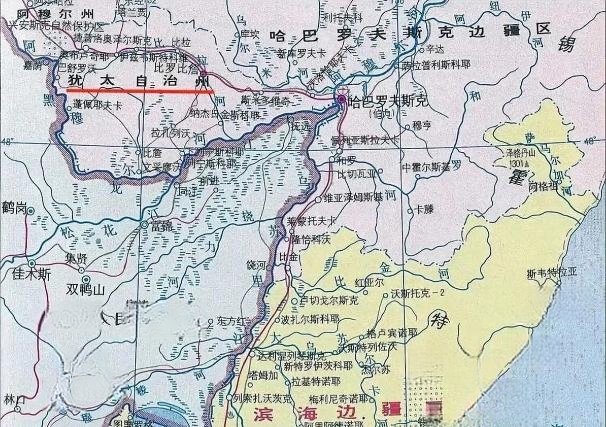

在中国的东北边陲,黑龙江省的北岸,与中国仅一江之隔的地方,有一片不太为人知的土地——犹太自治州。这片区域属于俄罗斯远东联邦管区,首府叫比罗比詹,面积约3.6万平方公里,人口不过16万左右。

听名字,你可能会以为这里是犹太人的聚居地,但实际上,今天的犹太自治州里,犹太人只占总人口的极小一部分,2021年统计显示仅有837人,占比0.6%。这样一个地方,带着“犹太”标签,却没成为真正的犹太家园。

从清朝领土到俄罗斯远东

犹太自治州的位置相当特别。它坐落在俄罗斯远东地区,北纬47°至49°,东经130°至135°,东西跨度最宽330千米,南北最长220千米,东边紧挨着中国的黑龙江省,中间隔着一条黑龙江(俄罗斯称阿穆尔河)。这片土地的气候不算友好,冬天冷得刺骨,夏季多雨潮湿,还有大片沼泽地,生活条件挺艰苦。

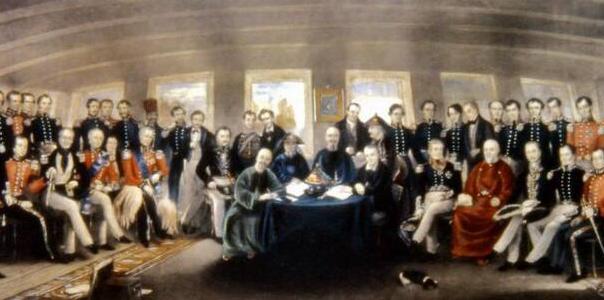

历史上,这地方原本是中国的。清朝时期,这里属于吉林将军辖区的一部分,但19世纪中期,沙俄趁着清政府积弱,通过不平等条约强占了这片土地。1858年的《瑷珲条约》和1860年的《北京条约》让黑龙江以北、外兴安岭以南的大片疆土割让给了俄国,犹太自治州所在的区域就在其中。

割让之后,沙俄开始军事殖民,1858年12月成立了阿穆尔哥萨克军团,第一批定居者从外贝加尔地区迁过来,开垦土地、建哨所。到1882年,这里已经有了约4万名军人定居,成了俄罗斯开发远东的桥头堡。

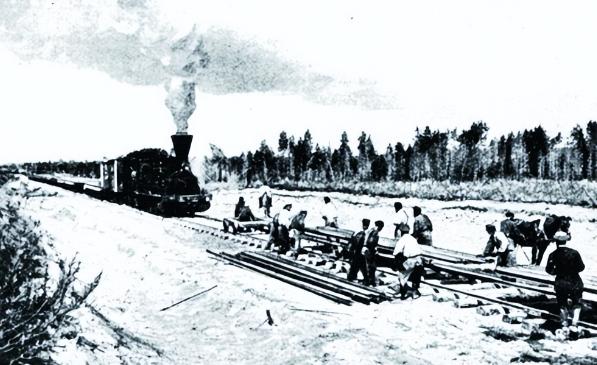

到了19世纪末,西伯利亚铁路的建设让这片区域更热闹起来。1899年铁路开工,1916年哈巴罗夫斯克大桥通车,沿线的沃洛恰耶夫卡和比罗比詹车站成了交通枢纽。比罗比詹这个地方,最早是从1912年建立的季洪卡亚车站发展起来的,后来因为铁路的便利,逐渐成了犹太自治州的中心。

为何要建犹太自治州?

犹太自治州的诞生,跟苏联的民族政策和犹太人的处境密切相关。19世纪末,俄罗斯是世界上犹太人口最多的国家。1897年统计,俄国境内的犹太人有521万,占全球犹太人口的三分之二。

他们大多集中在西部,比如乌克兰和波兰边境地区,做点小买卖或者手工业,但日子过得不容易。沙皇时期,犹太人被限制在“定居区”里,不能随便迁到别的地方,经常受到歧视和迫害。远东地区的犹太人很少,只有大约4万,散居各地。

1917年十月革命后,苏联政府废除了这些限制,犹太人名义上获得了平等权利。但新的问题来了,苏联反私有制,打击商业,很多犹太商人没了生计,日子更艰难。1924年,苏联成立了“犹太劳动者土地规划委员会”,想把犹太人从城市商人变成农村定居者,既解决他们的生计问题,也符合社会主义改造的目标。

到了1926年,苏联高层开始讨论给犹太人划一块地方。中央执行委员会主席加里宁提出,得让大部分犹太人变成农业居民。当时考虑过克里米亚和乌克兰南部,但这些地方已经有不少俄罗斯人、乌克兰人和鞑靼人,反对声挺大,土地分配也麻烦。

1928年,苏联把目光投向了远东的比罗比詹地区。这里地处边疆,人口少,土地多,还有战略意义——既能开发远东,又能加强跟中国的边界防御。于是,犹太自治州的计划就这么定下来了。

从1928年的迁居到自治州成立

1928年春,苏联正式决定在黑龙江沿岸建犹太民族行政区。同年5月,第一批654名犹太定居者坐着火车,穿过西伯利亚的茫茫雪原,来到比罗比詹。他们大多是城里人,没干过农活,到了之后面对的是泥泞的沼泽、茂密的森林和刺骨的寒风。

政府给了些工具和种子,让他们开垦土地、建农场。可自然条件太恶劣了,冬天零下几十度,夏天洪水泛滥,牲畜还老得病。1928年10月,近一半的人撑不住,跑回了西部或者去了别的城市。

为了吸引更多人,苏联政府跟“苏联犹太人殖民组织”和美国的一些机构合作,搞了不少宣传。意第绪语作家大卫·伯格森写了文章,把比罗比詹描绘成“犹太人的乐土”,说这里土地肥沃、资源丰富。

结果还真忽悠来了一些人,大约1000个家庭从美国和拉丁美洲跑过来。但现实跟宣传差太远,很多人到了之后发现连像样的房子都没有,只能住临时营地,物资也短缺。

即便如此,苏联还是想把这地方打造成犹太文化的样板。1930年,意第绪语报纸《比罗比詹之星》开始发行,街道用犹太作家的名字命名,学校教意第绪语,还有剧团演犹太戏剧。

1934年5月,这片民族区正式升级为犹太自治州,1937年定下比罗比詹为行政中心,1938年划归哈巴罗夫斯克边疆区管辖。到1930年代末,这里的犹太人口达到顶峰,大约4万到5万人,占总人口的25%。

为何没成为真正的犹太家园?

可好景不长,犹太自治州的梦想很快就碰了壁。首先是自然条件,实在太不适合大规模定居。五年间,约2.15万名犹太人迁进来,但1.15万又走了。1930年代末,斯大林的清洗运动也波及这里,不少犹太文化领袖被抓,意第绪语推广被叫停,教堂关门,学校停课,剧团解散,文化氛围一下就没了。

更重要的是,1948年以色列建国后,苏联犹太人的心都飞到那儿去了。比起遥远又苦寒的比罗比詹,以色列显然更有吸引力。苏联对移民以色列管得严,但内部迁移相对宽松,很多犹太人宁愿留在西部城市,也不愿去远东。

二战期间,苏联把一些大屠杀幸存者送到比罗比詹,1946年至1948年又有约1万名犹太人迁入,犹太人口短暂回升到3万人。可这不是自愿选择,而是政府安排。到了1959年,人口普查显示犹太人只剩1.4万,占10%。1956年,赫鲁晓夫公开承认,犹太自治州的建设没成功,说这里只留下点意第绪语的痕迹,压根没成犹太家园。

苏联解体后的衰落:犹太人越来越少

1970年代,苏联跟西方关系缓和,犹太人移民限制放宽,不少人跑去以色列或欧美。1989年,苏联犹太人口还有145.9万,俄罗斯境内55.1万,但犹太自治州的犹太人只剩8000,占4.2%。1991年苏联解体后,犹太自治州成了俄罗斯联邦的一个自治州,犹太人继续外流。2010年,总人口17.6万,犹太人2100,占1.2%;到2021年,只剩837人,占比0.6%。

如今的比罗比詹,俄罗斯人和乌克兰人占主流,犹太文化只剩点象征性的东西。街上能看到舒姆阿莱赫姆的雕像,但旁边是热闹的集市,跟犹太文化没啥关系。2009年,有人调侃说,这里的“犹太风味”餐厅居然卖猪肉菜,挺讽刺的。

虽然犹太人口少得可怜,但自治州还是保留了一些文化元素。意第绪语被列为少数民族语言,2010年有学校教意第绪语,《比罗比詹之星》每周还有几页意第绪语内容。2012年,一座由哈巴德资助的犹太教堂开张,每周五和安息日有小型聚会。不过,来的人不多,很多活动参与者都不是犹太人。

经济上,这地方靠农业、林业和跟中国的边境贸易过日子。2008年统计,总产值245.7亿卢布,批发零售占22.7%,运输通讯22.5%,加工17.3%,建筑14.5%,电气水产11.9%。2013年,俄罗斯政府曾想把犹太自治州并入哈巴罗夫斯克边疆区,但当地居民反对,计划就搁置了,自治州保住了独立地位。

犹太自治州的故事,始于1928年的迁居热潮,终于如今的冷清。从一开始的雄心勃勃,到后来的名存实亡,这片土地见证了一个世纪的起伏。苏联想通过民族政策解决犹太人问题,顺便开发远东,可现实证明,光靠理想和宣传撑不起一个家园。自然条件的恶劣、政策的反复、国际局势的变化,都让这个计划成了空想。

今天,犹太自治州更像是个历史的遗迹。它提醒我们,民族政策和地缘政治从来不是简单的事。站在黑龙江边,看对岸的中国,这片土地的故事还在继续,只是早已不是当初设想的那样。