写在前边:本文所述仅为七百年前的事情,仅涉及对当时民族关系的史料分析,无关任何民族歧视成分,本人坚持民族平等、民族团结政策,请各位读者不要曲解。

全国性的大一统王朝中,元朝,无疑是个冷门。

不仅皇帝的名字尤其容易混淆,皇位继承关系,制度安排,人事任命,都是比较让人费解的一个版块。

本文严格遵从史料为依据,整理出关于元朝政治、经济、军事、制度方面的三十个冷知识,希望能够帮助大家对元朝有一个更清晰的认知和了解。

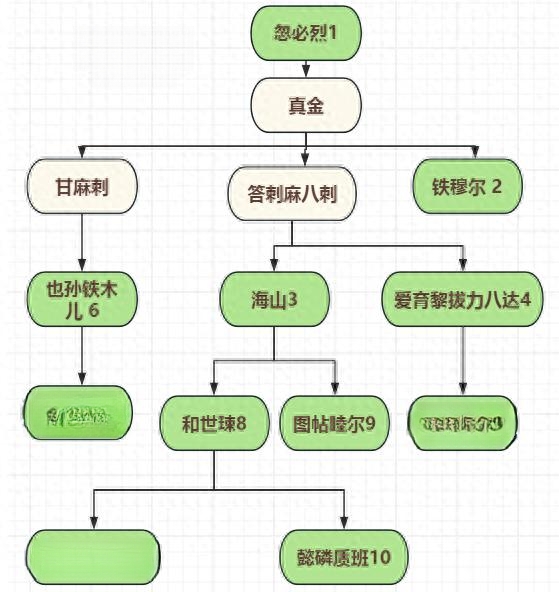

第一个,元朝皇位继承之乱,堪称史上之最。

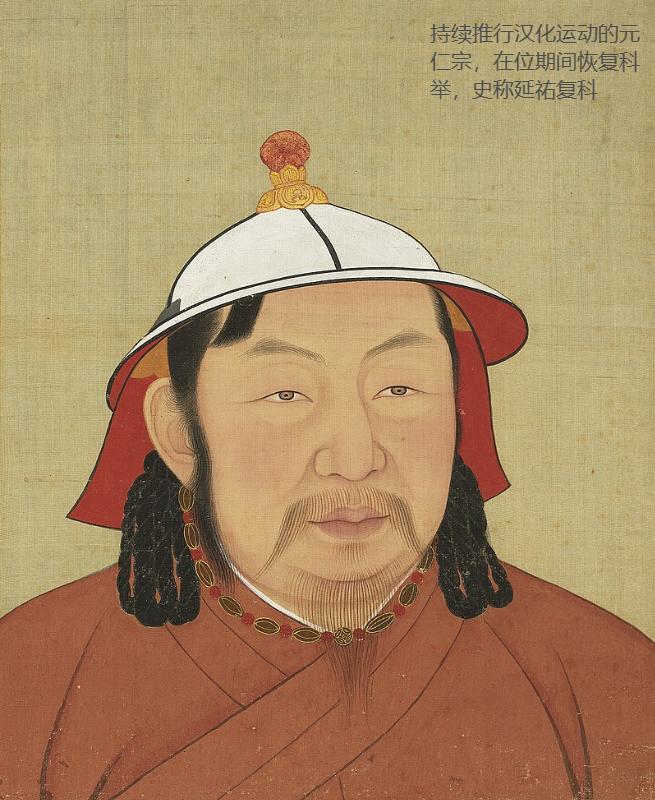

立国98年,共十一位皇帝。其中父死子继,且和平即位的,只有一对,即元仁宗传位于元英宗。

兄终弟及(包括弟终兄及)三对,分别是元武宗传位于元仁宗,元明宗传位于元文宗,元宁宗传位于哥哥元顺帝。

伴随政变和战争的继位关系,一共发生过四次。

其中四位皇帝死于非命,分别是:

元英宗死于南坡之变,被被权臣铁木迭儿余党铁失等人刺杀。

元明宗和世㻋在位6个月被弟弟元文宗图帖睦尔毒杀。

元天顺帝阿速吉八在位四十多天,两都之战兵败以后不知所踪。

元宁宗懿璘质班在位53天“病逝”,疑似被权臣燕铁木儿操控致死。

第二个,元朝皇帝在位平均时间,位列大一统王朝之最低。

十一位皇帝平均在位时间只有8.9年,相当于西汉平均在位时间17.5年的一半。其中首位两位皇帝忽必烈和元顺帝,一共在位59年,占元朝整个97年的一半以上。

如果不算这俩人的话,其他九位皇帝平均在位时间只有4.3年。

去掉非正常死亡的四位皇帝,另外有五位皇帝(成宗、武宗、仁宗、文宗、顺帝)死于酗酒过度或饮食结构异常。

《元史·武宗纪二》:"帝饮酒无度,太医忽思慧屡谏不听"

在1330年成书,由太医太医忽思慧所著的《饮膳正要》中,提到皇室食谱中羊肉占比78%,每日标准御膳含"羊三肘、酒三斗"。

高脂饮食和酗酒过度可能是元朝皇帝普遍比较短命的主要原因。

第三,因元朝皇帝超高的非正常死亡率,以及普遍短命等问题,元朝十一位皇帝中,有六位明确记载绝嗣。

第四,元朝最高行政长官均为蒙古人。

元朝最高行政长官,为中书省右丞相,一共有32人,其中7人来自黄金家族,其余全部是蒙古人。

《元史·百官志》记载:"右相位必蒙古勋臣"制度。

副手为左丞相,共29人中,蒙古人9人、色目人17人,汉人只有一个贺惟一,另外有两位王寿、李孟代理左丞相,有职无印。

第五,地方最高行政机构为“行中书省”,一把手为平章政事,部分重要行省(如陕西、河南)设丞相为尊。

从史料中有名有姓的记载来看,其中65%为蒙古人,30%为色目人,5%为汉人(且主要出现在元末)。

行省副手,按照地位和权力大小,依次为右丞、左丞、参知政事。

其中蒙古人占比50%,色目人占比40%,汉人占比10%(主要以任职参知政事(主管行政)为主,不涉及军事)。

路府州县均设达鲁花赤(蒙古语"镇守者"),《至正条格》规定该职"不以汉人为之"。现存碑刻显示,江浙行省达鲁花赤98%为蒙古/色目人。

第六,元朝的军事机构介绍

最高军事机构为枢密院,和中书省(行政最高机构)、御史台(最高监察机构)合称三大府。

枢密院最高长官为枢密使,通常由皇太子或亲王兼任(如忽必烈时期真金太子),实际事务由知枢密院事(正二品)主持。

地方上设置行枢密院,一般是临时设置,由行省一把手平章政事兼任,负责指挥作战。

而地方常设军事机构为都元帅府,统辖地方镇戍军,多设于边疆。

基层驻军单位为万户府、千户所,明朝的千户制度也是由此而来。

第七,色目人的“二等精英”地位。

元朝的色目人地位仅次于蒙古,除了关键岗位的一把手职务,色目人可出任行政、财政、部分军事等岗位。

色目人在国内享有免税、贷款等商业特权。

色目人犯罪由专门机构(如回回哈的司)审理,刑罚轻于汉人。

色目人地位之所以如此高,除了元朝“以夷制汉”的政治策略之外,也跟蒙古人早期的发展有关。

在蒙古人早期的征战中,大量中亚、波斯人才(如花剌子模官员、钦察战士)进入军中,成为蒙古人征战的重要力量。

再加上蒙古人的四个汗国都在中亚西亚地区,色目人在通商、沟通中西方、政令沟通等方面更加便利。

注意,色目人并非某个单一民族,而是来自中亚、西亚、东欧的各色人等,因眼睛和汉人不一样,被统称为色目人。

这些人在元朝开始相互融合,在相同的宗教信仰和外来身份下,明朝以后逐渐形成一个新的民族——回族。

第八,元朝有没有“四等人制度”?

元朝没有任何一项法规将蒙古人、色目人、北方汉人、南方汉人划分为四等人。

这也是近些年网上好多洗白元朝的观点来源。

但区别对待未必一定要通过明文规定,大部分国人都讨厌黑子,但我们肯定不会出台法律明文规定黑子与狗不得入内。

元朝人的“四等人”制度,是通过政治经济乃至于生活中的诸多方面加以实现的:

前边提到的岗位职务上的区别就不说了, 毕竟少数统治多数,有点戒备和防患,我能理解。

科举考试中,蒙古、色目人考较简单的“右榜”,汉人、南人考较难的“左榜”,且录取比例悬殊。

法律地位中,蒙古人打死汉人仅罚钱或流放,汉人打死蒙古人则处死。

《元典章·刑部·斗殴》记载:“汉儿人殴死蒙古人,处死;蒙古人殴死汉儿人,止断罚出征。”

司法上,蒙古人犯罪由大宗正府审理,刑罚较轻。汉人、南人犯罪由刑部审理,刑罚严苛。

权衡的《庚申外史》甚至记载:“有蒙古人伤汉儿,汉儿勿得诉,诉则加罪。”

赋税:南人赋税最重(如江南包银制)。

以税粮为例,北方沿用金朝的“地税”制度,按亩征收,税率较低(每亩约3-5升),南方沿用南宋“两税法”,但税率大幅提高,每亩征收3-5斗。是北方的十倍。

在大部分是的时间里,江南地区贡献了元朝70%的财政收入,从这一点看,什么色目人善于通商、元朝外贸发达等等,在这个数据面前,都显得苍白无力。

职业限制:汉人、南人不得持兵器、不得养马,部分行业(如盐铁)受管控。

你可以说,这个四等人制度是后世总结出来的,但你不能否定,元朝对各民族上的区别对待史实。

也正是这种民族区别对待政策,南北区别,点燃了元末轰轰烈烈的农民大起义。

第九,整个元朝,共举办过16次科举开始(1315-1366年),共录取正榜进士1139人,平均每次录取71人。

其中右榜(蒙古、色目):约570人,左榜(汉人、南人):约569人。尽管南人参加考试人数占比达到70%。

所录取汉人中,北方汉人约320人,南方汉人约249人。

实际上,元朝控制北方汉地是从1234年灭金开始的,而北方的科举停滞,也从这一年开始,直到1315年恢复。

相比较而言,明朝开科举89次,共录取进士24595人,平均每次录取276人。

清朝开科举112次,共录取进士26747,平均每次录取239人。

注意,在1315年以前,元朝的科举是一直停滞状态,此前的官员选拔,主要是通过"怯薛"(侍卫)世袭和吏员晋升。

统治基础的狭隘,也是元末大量人才转而支持义军的重要原因。

第十,根据元朝《元史·食货志》和《经世大典》记载,元朝忽必烈时期,全国耕地面积大约7.6亿亩。其中蒙古诸王以及勋贵占据约2.3亿亩。

赋税名义上归属于元政府的耕地,大约在5.2亿亩左右。

不仅如此,由于元朝在部分地区实行的包税制(税收转包给色目人),地方领主截留等原因,真正到朝廷的赋税还要进一步打折。

以至元二十五年(1288年)为例,按照该年耕地在册面积以及征税标准,该年应征收税粮1210万石,实际入库只有490万石。

按照这个比例来结算,元朝廷实际掌握赋税的土地,大约只有3.1亿亩左右。

尽管这个数字一直会因皇帝们的汉制改革略有变动,但它跟宋朝的4.2亿亩、明朝的5.5亿亩仍然相差太远。

元朝的疆域确实广阔,只是从经济实控的角度上讲,元朝皇帝的权力,恐怕是历代最小的一个。

这也是元朝为何在中期以后,不停的滥发纸钞,以补充财政不足的原因之一,同样也是元末财政崩溃,进而压迫底层反抗的内部原因。

第十一,南宋末代皇帝宋恭帝赵㬎(临安城投降那位),一直活到1323年,此时已经是元朝第五位皇帝元英宗的最后一年,这一年,因文字狱,赵㬎被英宗赐死。

1276年,元军兵至临安,赵㬎退位降元,降封开府仪同三司、瀛国公1288年被忽必烈遣送吐蕃学习藏文、佛经,后出家,从事佛经研究和翻译。

去掉溥仪的话,赵㬎算是亡国之君里待遇比较不错的一位了。

第十二,元曲的繁荣,其实是因为文人失去传统的“学而优则仕”路径,大量文人被迫转向市井,以创作戏曲兜售剧本谋生。

再加上元朝上层推崇藏传佛教和蒙古萨满教,对传统儒学疏远重视,“士农工商”等级观念被削弱,文人们的传统道德约束感下降,因此创作出大量敢于挑战封建礼教的作品。

某种意义上来说,这大概也是东方版的“文艺复兴”吧。

第十三,从比较严谨的历史剧中,大家会发现,宋朝以及此前的王朝,朝官的衣服,一般用颜色来区分品级,比如紫绯绿青。

如果提到紫袍大员,不用问,肯定是一品了。

但明朝的官员,朝服统一赤色,区别品级则按照衣服上的补子来定。

这个改变,是受元朝质孙服影响。即在举行大型朝会或者诸王聚会的时候,大家穿着同色衣服,装饰不同的配饰来区别身份。

实际上,明朝的麒麟服、飞鱼服也是由质孙服和汉服融合的结果。

质孙服

说了这么多,增加几条跟吃喝有关的吧。

第十四,涮羊肉是从元朝开始传入内地的。

初期由于缺乏铁器,蒙古军队行军中常"生割羊肉",入主中原以后,开始出现用铁锅分格涮煮,进而诞生出北京涮羊肉的吃法。

第十五,元朝引进阿拉伯蒸馏器,蒸馏酒开始取代传统的发酵酒主导地位,白酒开始诞生。

元以后的烧酒,其实就是白酒的一种,杜甫"潦倒新停浊酒杯"中的浊酒,其实是没过滤的发酵酒,度数大概在5到8度。

第十六,元朝皇帝即位前必须先喝酒,蒙古传统规定,新君登基前必须喝下 “金碗酒”(掺入祖先遗物的酒),象征继承天命。

第二位皇帝元成宗因酒量差,登基时差点醉倒,被史官记录为“礼仪失态”。

对了,元朝皇帝不穿龙袍,以 “质孙服”(蒙古式窄袖袍)为主,绣 日月龙凤纹

第十七,元朝第十个皇帝懿璘质班,在位时间只有53天,在位时间之短暂,历史排名第三,仅次于明光宗朱常洛的29天、金哀宗完颜守绪的半天。

第十八,元朝实行的是首都+陪都制度,其中元大都为首都,元上都(开平府)为陪都。元朝皇帝即位,现在大都举办登基仪式,再到上都,经过蒙古贵族忽里勒台大会推举正式即位。

第十九,迄今为止,没有发现任何一座元朝皇帝陵。

元朝皇帝从成吉思汗到元顺帝,理论上均葬于漠北的起辇谷(今蒙古国肯特山脉某处),但具体位置从未被明确记载。

元朝皇帝埋葬极简,据《元史》记载,皇帝下葬后需“平其地,使无痕迹”,地表不留封土、石碑等任何标志。

据《元史》记载,皇帝下葬后需“平其地,使无痕迹”,地表不留封土、石碑等任何标志。

各位还有哪些补充,欢迎评论区讨论。