奇幻电影将观众带入充满魔法、神话生物、英雄冒险的异世界。若处理得当,观影体验固然愉悦,但这类作品常要求观众放下批判性思维。

事实上,就算是《指环王》这种获奖大片,也藏着不少逻辑漏洞。

比如奇幻世界的隐喻、永生者的奇葩感情,还有魔法设定带来的各种bug,只是很多人没注意到而已。

1 “天选之子”预言强化人生来不平等观念

“天选之子”预言是奇幻电影中常见的愚蠢设定,尽管这是偷懒的叙事方式,却频繁出现。

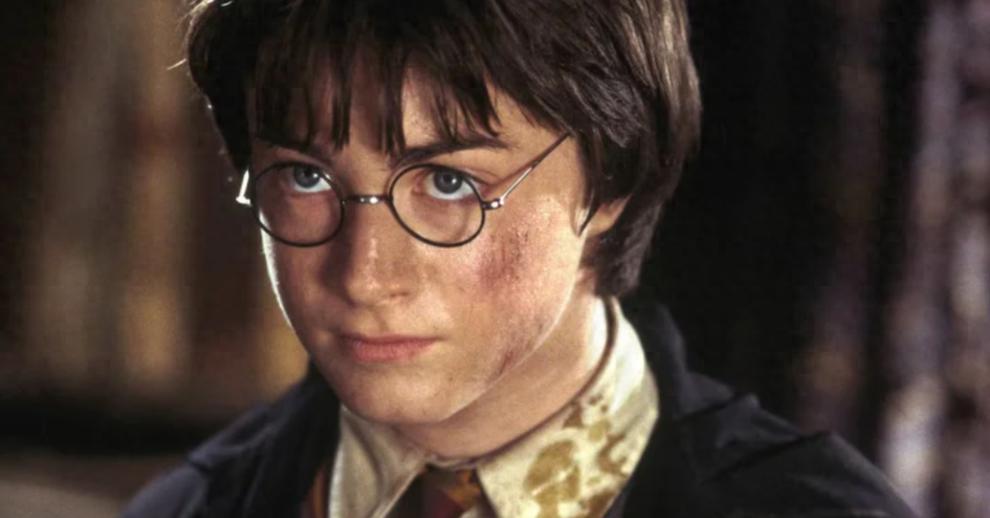

从《哈利·波特》《纳尼亚传奇》《波西·杰克逊》系列,到以亚瑟王为主角的《黑暗时代》《亚瑟王:斗兽争霸》等电影,这一设定在奇幻题材中广泛存在。

这些故事中总有一则魔法预言,称某位英雄将战胜大反派、拯救世界。然后,这位英雄果然做到了。

这不仅是叙事上的懒惰,更完全消解了故事的紧张感。

本质上,这些电影在告诉观众:有些人天生特殊,注定伟大,其他人则需围绕他们、支持他们。最终他们获得成功,仅仅因为“命中注定”。

拥有“天选之子”设定的主角(尤其是改编自青少年小说的电影),往往从被排斥的失败者起步 —— 这种设计看似让角色在受人拥戴时仍保持亲切感,实则强化了“宿命论”逻辑。

但奇幻题材似乎越早摆脱这个老套设定越好。

2 杀死大反派莫名导致其整个帝国崩溃

另一个在许多奇幻电影中可见的套路是:击败大反派通常会导致其整个军队覆灭,无论此前这支军队表现如何。

我们在《指环王3:王者无敌》中看到这一幕:

彼得·杰克逊的三部曲结尾,佛罗多和山姆终于抵达末日火山,当至尊魔戒在唯一能摧毁它的火山烈焰中熔化、索伦之塔崩塌时,索伦的半兽人和食人妖军队竟从战场上逃窜,尽管他们在人数上远超过阿拉贡及其疲惫的部队。

稍加思考就会发现这有多荒谬:索伦或许被击败了,但他的军队仍可凭借数量优势轻松消灭阿拉贡和残余抵抗力量,随后扶持新领袖,实现所谓的“半兽人的时代”。

《指环王》并非唯一出现这种情况的奇幻作品。

在《哈利·波特》中, 伏地魔的死亡让食死徒作鸟兽散;在《星球大战》中,帕尔帕廷皇帝的殒命使银河帝国分崩离析;在《权利的游戏》中夜王被杀令异鬼军团全军覆灭……似乎反派阵营的士兵在领袖死后就会莫名逃窜。

3 永生者的情感关系往往异常诡异

尽管这是奇幻电影中常见的剧情设定,但“永生者与凡人谈恋爱”的想法会引发相当令人不安的后果。

我们理解观众为何喜欢这类关系,比如很少有人会拒绝与《指环王》中的阿尔玟约会,但没人觉得巨大的年龄差距有问题。

这本身就很荒谬,更别提那些在青年时期获得永生的人,会永远停留在幼稚心智的设定。

看看《暮光之城》的爱德华·卡伦和贝拉·斯旺:贝拉17岁遇见英俊深沉的吸血鬼爱德华,后者变成吸血鬼时也是17岁,但实际年龄超过百岁,有足够时间成熟,而贝拉仍是普通高中生。

同理,《精灵旅社》中德古拉的女儿梅维斯和人类男友强尼也是如此:第一部电影中,按吸血鬼年龄计算梅维斯刚满18岁,实际人类年龄118岁,强尼则是29岁。她要么比他大太多,要么太年轻,无论如何都很奇怪。

4 奇幻作品中某些种族被预设为“邪恶”或“低等”

在描绘所谓"邪恶”种族时,奇幻题材的发展历程可谓曲折。

彼得·杰克逊《指环王》三部曲看似传递“种族主义是错误的”理念:护戒小队由不同种族组成,尽管起初彼此猜忌,但最终团结拯救中土世界。

莱戈拉斯和吉姆利最初互相敌视,吉姆利甚至说:“我宁愿死,也不愿看到精灵拿到戒指!”但最终他们成为挚友,意识到共同点多于差异。

尽管如此,仍有批评者认为J.R.R.托尔金的原著对反派的描述存在歧义。

2002年,杰克逊《指环王2:双塔奇兵》上映前夕,某知名记者重读了原著后写道:“《双塔奇兵》是艾森加德与洛汗的战争。正义一方是洛汗骑兵,又称‘白种人’:‘他们金发闪耀,长矛明亮,首领高大挺拔’;邪恶一方是艾森加德的半兽人:‘黑暗的队伍……肤色黝黑,身形扭曲’,还有‘深色皮肤’的荒野人。所以好人是白人,坏人是……?”

彼得·杰克逊的电影延续了原著中半兽人肤色较深的设定,不过需要指出的是,托尔金生前多次表达反种族主义观点。

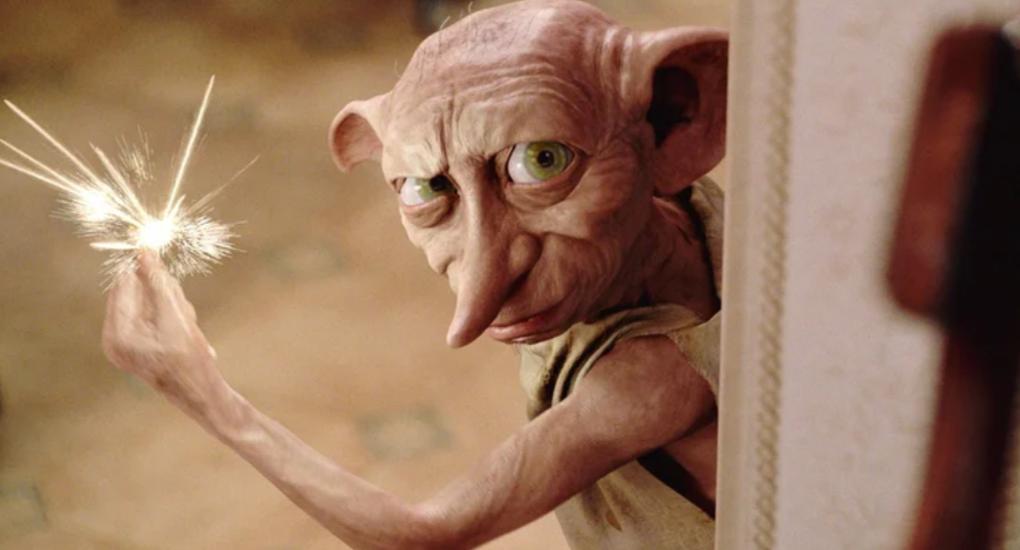

在其他方面,魔法世界似乎对奴隶制毫无问题,这是《哈利·波特》系列中被我们忽略的众多可疑设定之一。

比如家养小精灵为巫师家庭服务,且似乎乐在其中——据说他们被解放时会抑郁,因为太热爱奴役生活。多比是少数享受自由的家养小精灵例外。

甚至哈利最终也成了奴隶主——小天狼星·布莱克把包括家养小精灵克利切在内的所有“财产”都留给了他,这对主角来说可不是什么好形象。

5 魔法世界为何存在贫困?

魔法是奇幻题材的核心要素,几乎串联起该类型的所有故事。“高魔奇幻”与“低魔奇幻”的主要区别在于魔法的使用频率与华丽程度:

“低魔奇幻”如《康斯坦丁》系列,故事发生在现实世界,唯一真实的魔法元素是永生概念;“高魔奇幻”如《魔兽世界》,发生在异世界,咒语和魔法生物是常态。

但奇幻电影(尤其是高魔奇幻)中魔法设定的问题在于:若将其逻辑推至极致,咒语往往会导致众多剧情漏洞。

例如,《哈利·波特》宇宙中为何存在贫困?巫师明明可以用魔法创造几乎所需的一切。

现实世界(魔法世界同理)贫困的主要原因之一是资源匮乏,但魔法几乎能解决巫师的多数物质问题,那为何韦斯莱家族等巫师家庭仍处于贫困?

通过“复制咒”可以创造物品的精确副本,理论上只需一枚加隆金币,就能无限复制致富。

6 推翻世袭君主制被视作胜利

许多奇幻电影中,主角团需推翻施行暴政的国王/女王,但问题在于:人们往往只是用另一位君主取而代之,无论是“合法”统治者,还是因其他原因被认为更称职的人选。

近期案例是迪士尼真人版《白雪公主》,片中白雪公主成为“贤明”女王,领导起义推翻了“邪恶”的王后。

这一套路在彼得·杰克逊根据J.R.R.托尔金小说改编的《指环王》三部曲中体现得尤为明显。在结尾,阿拉贡取代刚铎摄政王德内梭尔二世及其子法拉米尔的王位,受万民拥戴。

但包括《冰与火之歌》作者乔治·R.R.马丁在内的一些人,对“阿拉贡理所当然是好国王”的设定提出质疑。

马丁说:“治国是难事。托尔金会说阿拉贡成为国王,统治百年,贤明仁慈。但他没问‘阿拉贡的税收政策如何?是否维持常备军?遭遇洪水饥荒时如何应对?’”

治理国家需要的远不止纯洁心灵与精湛剑术,这是奇幻电影常忽略的关键点。当然,善良品质或许有用,但治国所需远不止于此。

德内梭尔固然有缺陷,但别忘了他是刚铎第26任统治者。

在阿拉贡以继承权夺回王位前,刚铎王朝已延续数代,若不是索伦归来,一切或许安好。

7 反派往往有理有据,却被刻意忽略

推翻世袭君主制即胜利’的设定,衍生出另一个荒诞逻辑:许多反派的批判其实颇具道理。

反派会尖锐指出社会痼疾和改革的艰难,但剧情总会让他们突然做出违背人设的恶行,以此转移观众对其合理批判的注意力。

问题在于,多数热门奇幻故事里,英雄们的目标只是让世界"恢复旧日荣光",他们追求的不过是维护原有秩序,而非推动社会进步。

这在很大程度上与约瑟夫·坎贝尔的理论有关(美国作家、神话学大师,"英雄之旅"理论提出者)。他的“英雄之旅”叙事模板被乔治·卢卡斯用作《星球大战》系列的基础,也成为许多电影的框架。

这种反派形象不仅存在于传统奇幻电影中。

《黑豹》中的基尔蒙格(故事发生在虚构的非洲未来主义国家瓦坎达)指出,黑人族群长期被奴役掠夺,而瓦坎达对此坐视不管,也需承担部分责任。

但随后他毫无理由地杀死女友,只为提醒观众:他其实是个坏人。

类似情节也出现在《地狱男爵:血皇后崛起》中,地狱男爵与反派努阿达王子对抗,而努阿达合理指出了人类奴役奇幻生物的恶行。

8 在奇幻电影中,人们沦为无生命物品后竟能毫无心理创伤

许多奇幻作品中都有会说话的动物、植物,甚至无生命物体的设定,其中最典型的莫过于《美女与野兽》。

在1991年迪士尼经典动画版和2017年真人版中,王子变成野兽,所有仆人变成无生命物品:管家葛士华变成座钟,男仆卢米亚变成烛台,女管家波特太太变成茶壶,等等。

荒谬的是,这些人以家居物品的形态存在多年,却未留下任何心理创伤。当诅咒解除,被施咒的仆人变回人类时,他们毫发无损。

动画版中他们拥抱王子,真人版中卢米亚甚至在变回人类后向王子鞠躬,尽管他们刚经历了因王子自私而导致的、难以想象的恐怖折磨。

这种经历的心理后果本应难以想象,而动画版被删减的《再次为人》一曲,恰恰通过仆人倾诉渴望的歌词,暗示了被掩盖的悲惨处境。