如果问三国史上哪一场战争最像“注定失败”的执念,那恐怕非蜀汉北伐莫属。

明明蜀汉国力不及魏国三分之一,明明地势险恶、粮道遥远,明明第一次北伐败于街亭,诸葛亮却仍然一次次率军出祁山,五出五败,直至积劳病逝五丈原。

后人百思不得其解:这位被誉为“睿智如神”的丞相,怎么就执意要打这场几乎没胜算的仗?

果真是“知其不可而为之”的情形吗?还是背后另有深意?

今天我们就聊聊,诸葛亮为何非北伐不可——其实他不是不知道打不赢,而是他知道,不打,才是真的输。

很多人以为诸葛亮北伐是“理想主义冲动”——为了完成刘备遗愿、报仇雪恨,执意攻魏。

但事实是,北伐对蜀汉来说不是选项,而是必选项。

为什么?因为不进攻,就等于坐着等死。

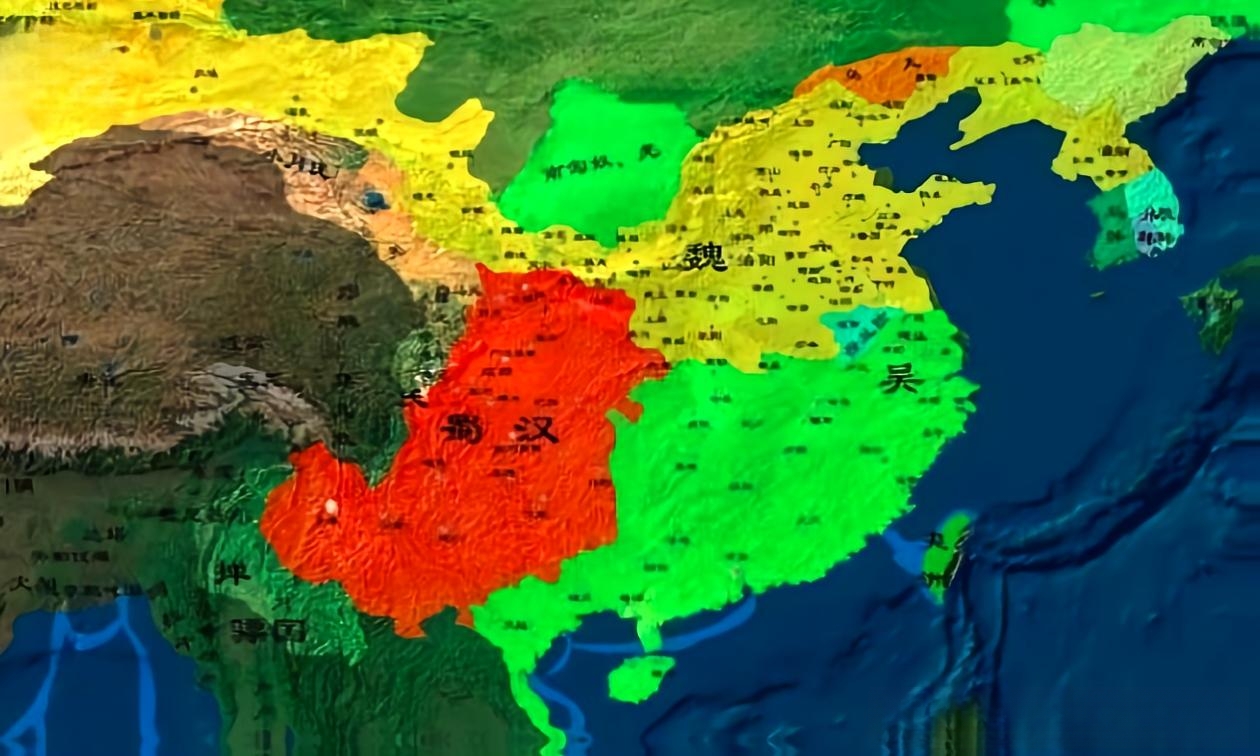

从地理方位而言,蜀汉偏居西南一隅。其地势虽险峻,然资源匮乏。若想维持国家运转,必须打通中原,获得人口、粮食、赋税的“血液供给”。

从政治上看,刘备白帝托孤时说得明明白白:“汝与丞相从事,如父事之。”这不仅是托孤,也是交代遗愿——汉室未复,大业未成,不能苟安。

从军事上看,东吴盟友并不可靠,魏国日益强大。与其等魏来打你,不如主动抢先出击,牵制其西线兵力,为自身争取喘息之机。

所以,诸葛亮北伐的初衷,其实并不是“我一定要打赢”,而是“我必须做出姿态,才能保住国家的活路”。

你可能会问:明知赢不了,姿态有用吗?

还真有用。

我们要把“北伐”当作一个系统性工程看,而不仅是一场军事冒险。

一方面,北伐是团结内部的手段。

蜀汉的文官武将来自不同体系——益州本地派、荆州旧部、刘备班底、降将系统……只有通过共同对外、参与大战,才能形成“我们是一伙的”政治认同。

另一方面,北伐是维持威望的工具。

诸葛亮是丞相、是军政一把手,若他不主动作为,就会被质疑能力,甚至削弱权威。只有亲征、亲战、亲统,才能确保朝中人心、军中归附。

更重要的是,北伐是一种“战略拖延”。

通过每年出兵,持续牵制魏国主力,迫使其在西线调兵布防,这就等于间接保护了东吴、稳固了南中,也给蜀汉本身赢得了喘息时间。

这不是一场战争,而是一场“打给天下人看”的博弈。

诸葛亮不是不知道赢不了,但他知道,只要还在打,蜀汉就还在。

诸多史书记载诸葛亮“连年北伐,五战五败”,然细究之下,此说实有失精准。

**第一次北伐:**虽败于街亭,但总体退得有序,未元气大伤。**第二次北伐:** 成功斩杀魏将张郃,此役大振军威,气势如虹。**第三次北伐:**诱敌深入,全军全身而退,魏军却久攻不下。**第四次北伐:**蜀汉出兵夺取武都、阴平二郡,成功实现扩地之举。**第五次北伐:**诸葛亮虽功败垂成,溘然病逝,然魏军亦疲惫不堪,是以司马懿不敢贸然主动出击。

所以,蜀汉“没有取胜”,但也没“败光家底”。

更关键的是,诸葛亮用一场场北伐,锻炼了军队,整顿了吏治,压住了地方豪强,稳定了朝堂权力。

哪怕在军事上未能达成目标,但在政治、制度、民心、对外关系上的收益,是显而易见的。

换言之,诸葛亮于战术层面有所失,然于战略层面则有所得。

此问题为众多历史设想的出发点。

若不进行北伐,而是将资源集中于内部建设,是否就能多“苟延残喘”些时日呢?

然而,现实却截然相反。诸葛亮辞世之后,蜀汉并未朝着更为稳固的方向发展,反而是加速迈向衰亡。

没有了诸葛亮的北伐姿态,东吴立刻就起了防备之心;国内权力斗争重燃,黄皓乱政;对外再无制衡之力,最终连年战败,被邓艾偷袭成功。

所以,并非北伐加速了灭亡,实则北伐起到了延缓灭亡的作用。

诸葛亮用五次北伐,把一个“朝不保夕”的西南偏国,硬是拖成了一个能和魏国掰掰手腕的区域政权,还让后世至今敬佩不已。

这不叫失败,这叫极限拉扯。

在历史的维度上,北伐不是一场战争,而是一种执念。

它代表的是一位宰相对托孤之重的回应,对汉室天下的坚持,对百姓安危的负责。

于诸葛亮而言,北伐绝非一种选择,实乃一种担当。他知道打不赢,但也知道不打,才是真的输——输掉民心,输掉盟友,输掉国家最后的血性。

明知某事不可为却偏要为之,此等行为,因其逆于常情,故而愈发彰显出伟大之处。

此乃诸葛亮之悲剧,亦为其光辉所在。