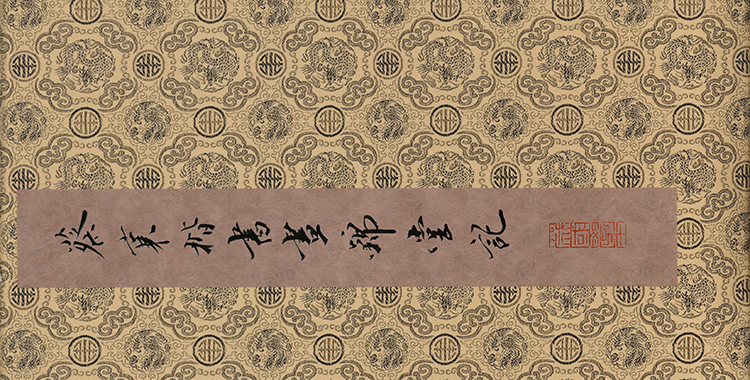

以古为师,悉心交流!敬请关注收藏“大成国学堂”!

明知花月无情物

若使多情更可怜

——[宋]蔡襄

蔡襄,字君谟,籍贯为兴化军仙游县唐安乡依仁(安)里赤湖蕉溪,即今日福建省仙游县之地。他乃北宋时期的名臣,同时在书法、文学、茶学等领域皆颇有建树。蔡襄的母亲卢节,出身于圭峰声名远扬的书香门第,乃卢仁之女。蔡襄逝世后,获谥号 “忠惠”。

自幼,蔡襄便深受母亲卢节 “忠、诚、孝、悌” 思想的熏陶。凭借自身的聪慧与勤勉,年仅十八岁的他便高中进士,自此踏上仕途。在其为官生涯中,他始终秉持清廉之风,历任馆阁校勘、知谏院、直史馆、知制诰、龙图阁直学士、枢密院直学士、翰林学士、三司使、端明殿学士等诸多要职,还曾出任福建路转运使,先后治理泉州、福州、开封以及杭州等地。至治平四年(1067 年),蔡襄与世长辞,身后累赠少师之衔。

蔡襄为官三十余载,不仅在政务上政绩斐然,为百姓谋福祉,于科学文化领域亦贡献卓著。他精心撰写了《荔枝谱》一卷、《茶录》二卷(亦有作一卷之说),其中《宋蔡襄荔枝谱》堪称世界上最早介绍荔枝的专著,为后人了解荔枝的种植、特性等方面提供了宝贵资料。此外,他所创制的 “小龙团” 茶,在品质上更胜于闻名遐迩的 “龙凤茶”,推动了茶文化的进一步发展。

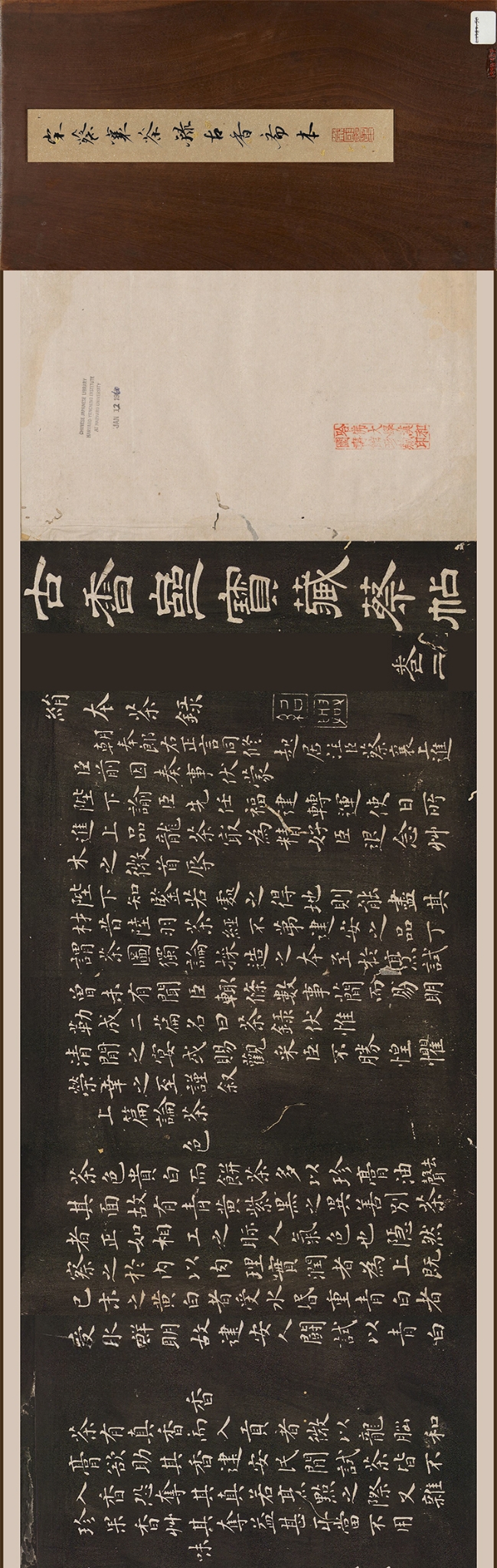

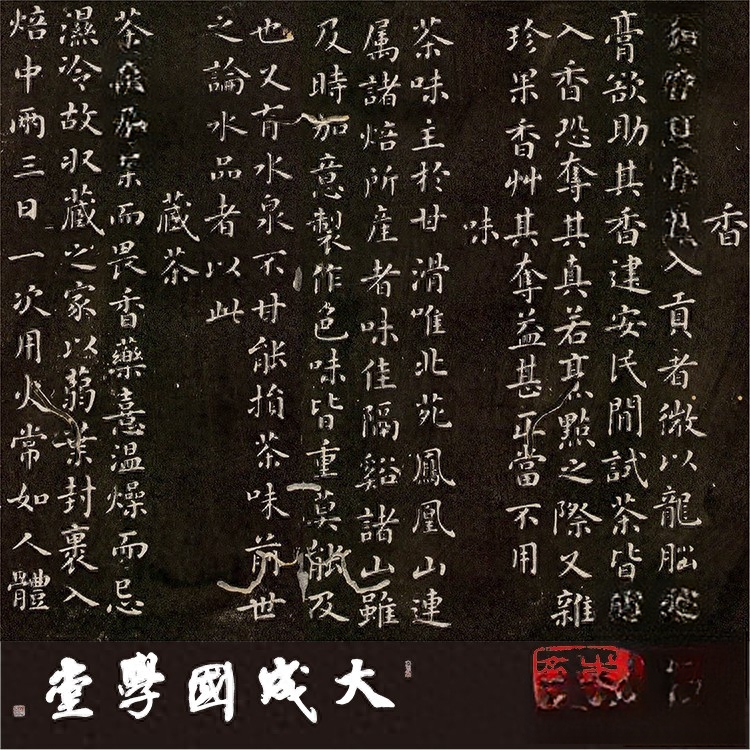

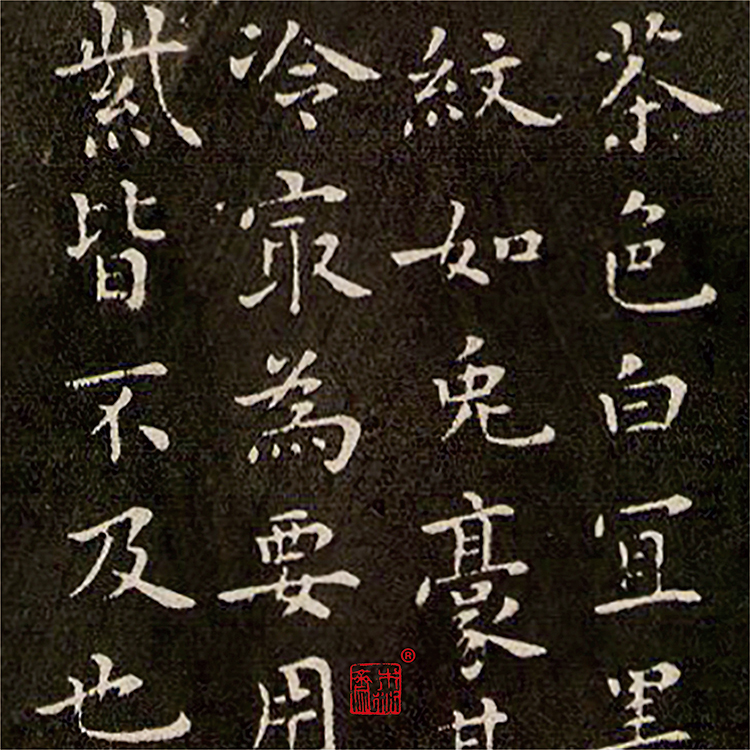

在北宋当时,蔡襄不仅精心创制了 “小团茶”,让建茶声名鹊起,一跃驰名全国。此前,陆羽所著《茶经》,竟未提及福建所产茶叶,致使建茶的声名隐而不彰;而丁谓的《茶图》,仅论述了茶叶的采摘与制作,却未涉及烹茶之法。有感于此,蔡襄凭借自身深厚的研究心得,撰写成《茶录》一书。该书共分二篇,洋洋八百余字。

上篇聚焦于茶本身,下篇则着重探讨茶器,二者皆围绕烹茶之法展开。凭借其丰富的经验、独到的见解,再辅以当世堪称一绝的书法,《宋蔡襄茶录》这部著作堪称稀世奇珍,注定永垂不朽。可以说,宋代建茶能够名满天下,蔡襄的大力提倡与积极推荐功不可没。据传,当时但凡论及茶事,众人皆不敢在蔡襄面前轻易开口,生怕如在鲁班门前摆弄斧子一般,自讨无趣。

《茶录》完成后,不仅进献给皇帝品鉴,还刻于石碑之上,以传后世。此举不仅对福建茶业的蓬勃发展起到了巨大的推动作用,更对日本蕴含美学艺术的 “茶道” 以及世界茶业的发展,产生了极为深远的影响。十七世纪初,中国茶叶传入欧洲及其他地区,逐渐成为世界三大饮品之一,且风靡之势与日俱增。在此过程中,蔡襄的《茶录》对福建茶业的发展,无疑发挥了不可估量的推动作用。正如前人所评:“建茶所以名垂天下,由公(蔡襄)也。”

彼时,夏日将至,春风依旧和煦。蔡襄离开杭州后,一路途经临平、崇德、嘉兴,待到四月底,方抵达无锡。闻名遐迩的天下第二大泉 —— 惠山泉,便坐落于无锡。恰在某一日,白昼之时,周遭静谧无声,清风悠悠拂过,庭院中的树枝随风轻轻摇曳。如此天造地设之境,堪称绝佳的品茗之地。蔡襄自然不会错过这难得的机缘,品茗之后,他以诗句记录下彼时的切身感受:

此泉何以珍,适与真茶遇。

在物两称绝,于予独得趣。

鲜香筋下云,甘滑杯中露。

当能变俗骨,岂特湔尘虑。

昼静清风生,飘萧入庭树。

中含古人意,来者庶冥悟。

《即惠山泉煮茶》

蔡襄,于书法一道造诣精深,他悉心研习虞世南、颜真卿之笔法,同时广泛汲取晋人书法之精华。其正楷端庄凝重,尽显沉稳大气之态;行书则温厚婉约,妩媚多姿;草书更是参用飞白之法,别具一格。传世的碑刻佳作有《万安桥记》,书迹亦颇为丰富,诸如《书谢赐卿御书诗》以及诸多书札诗稿等。

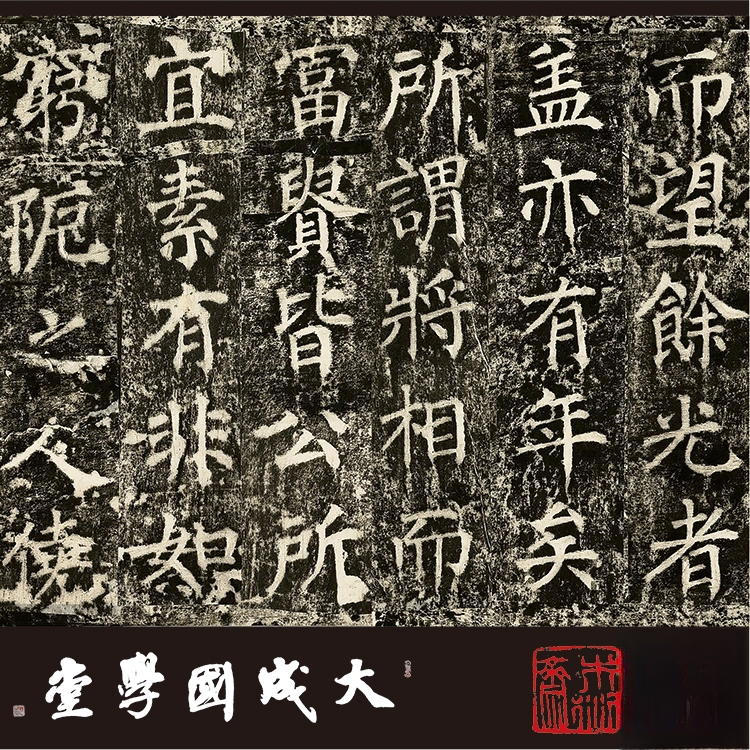

蔡襄作为北宋“宋四家”中恪守法度的楷书大师,在五代战乱后书风凋敝之际,以晋唐正脉为根基,重振了楷书法度的庄严体系。他的书法以颜真卿雄浑书风为骨,兼融虞世南的清秀之姿与褚遂良的灵动笔意,形成一种端劲高古、温雅含蓄的独特气质。观其墨迹,点画精严如刻,笔力内蕴千钧,结构稳若磐石,却又在规整中透出文人的从容气度——这种“醇儒风范”正是儒家“温柔敦厚”理想在笔墨间的投射,与苏黄米追求个性张扬的“尚意”书风形成微妙平衡。

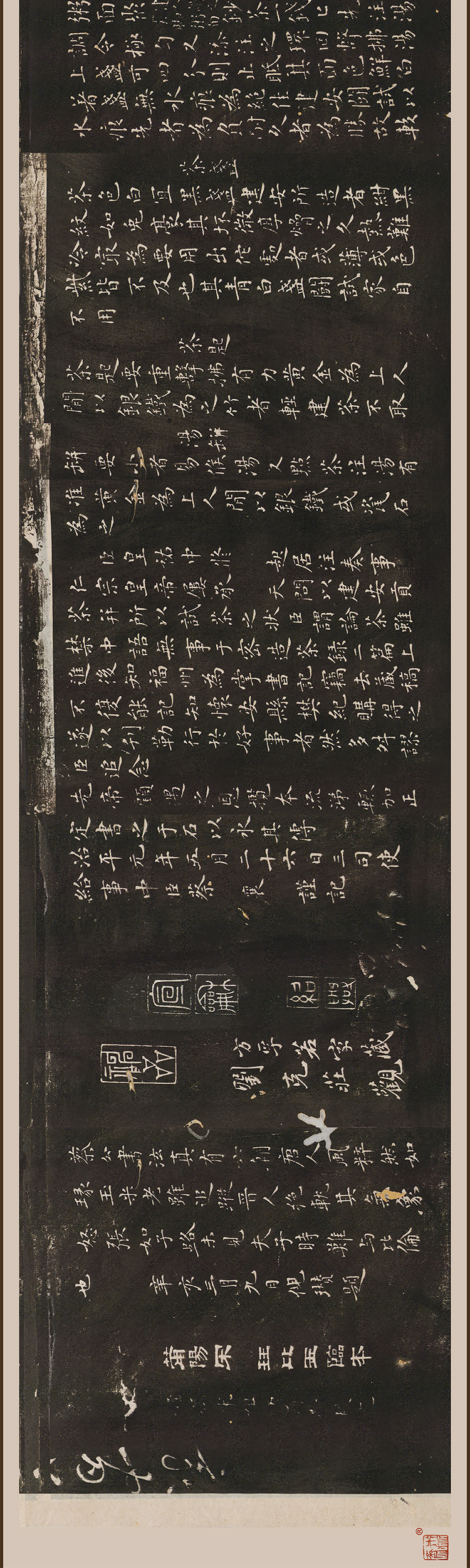

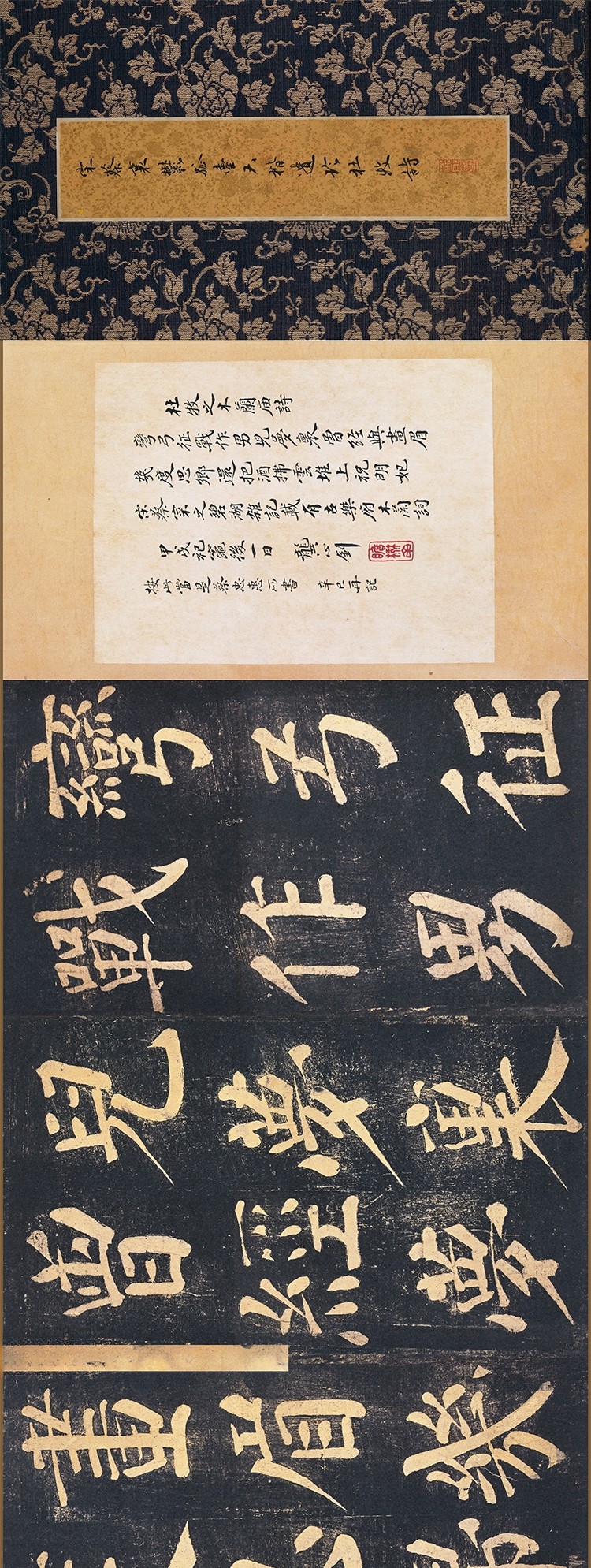

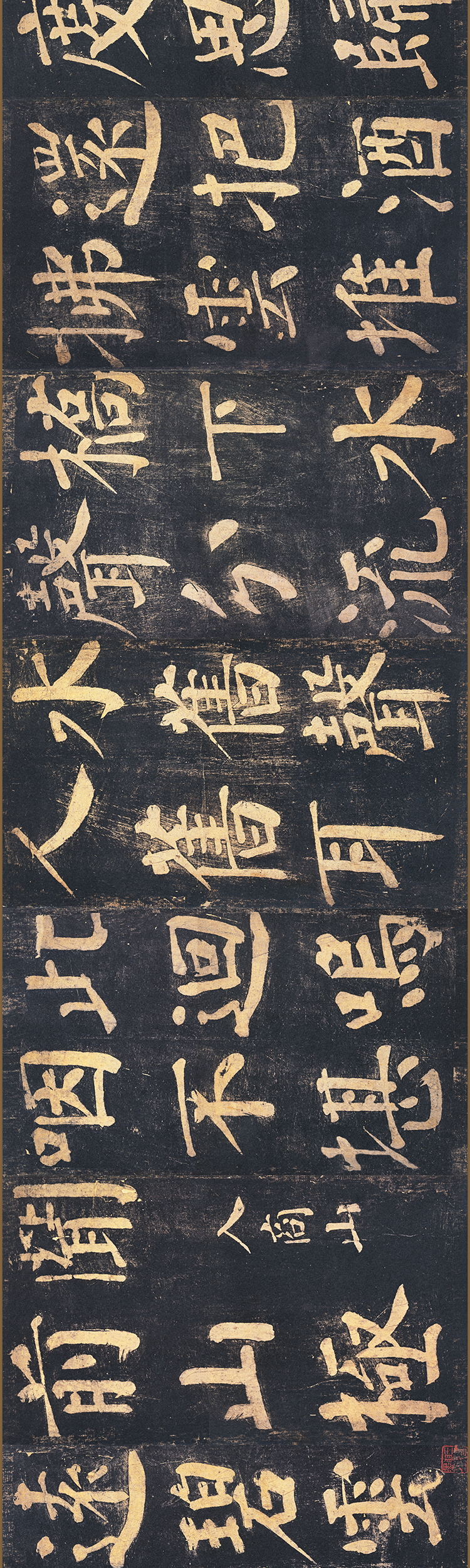

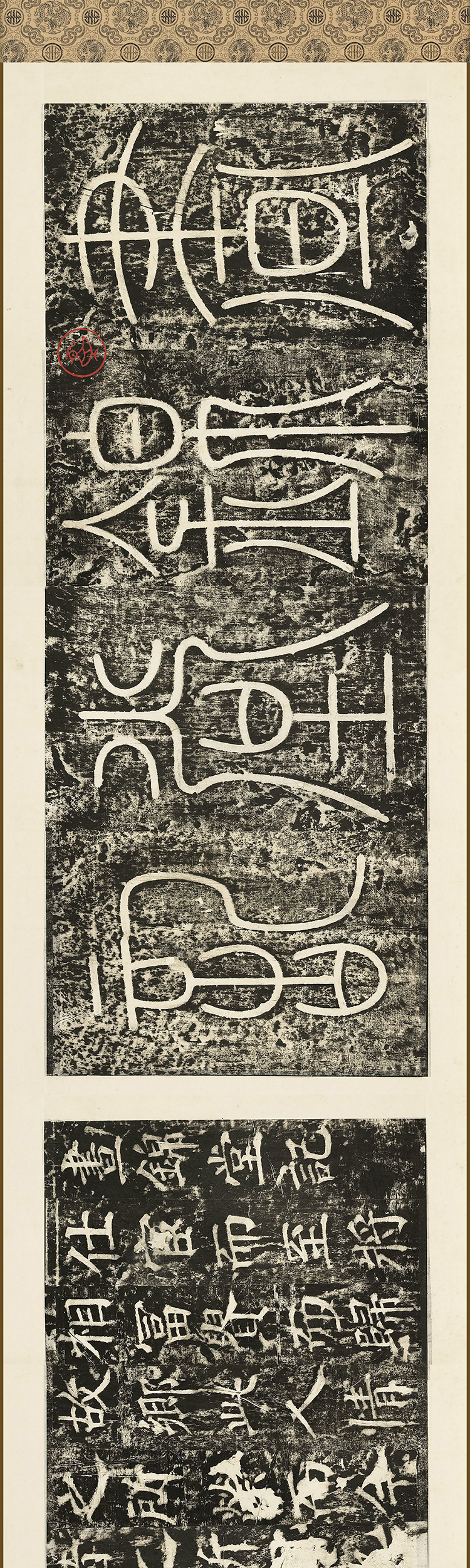

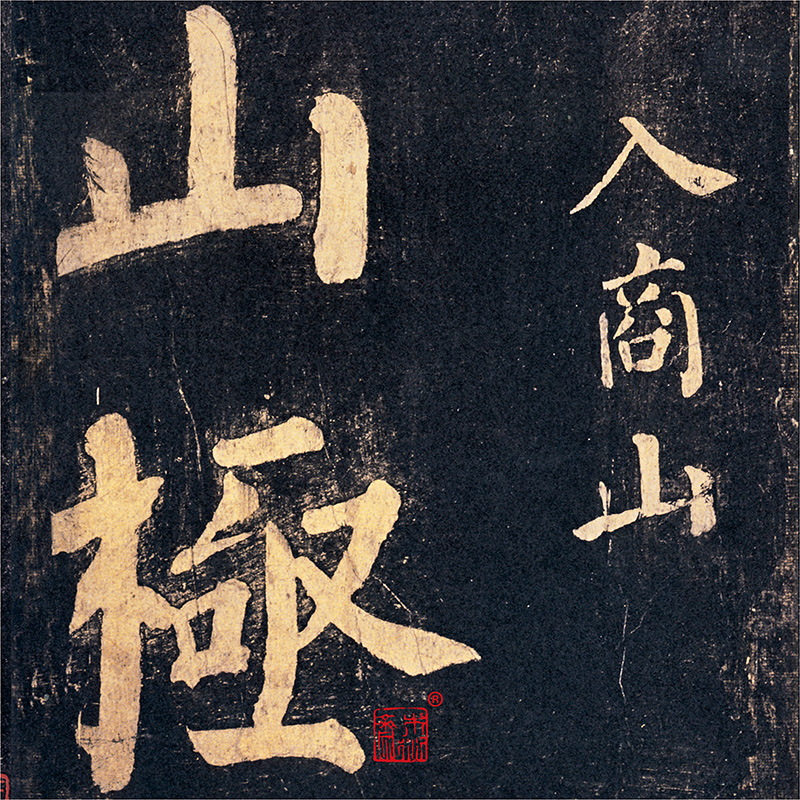

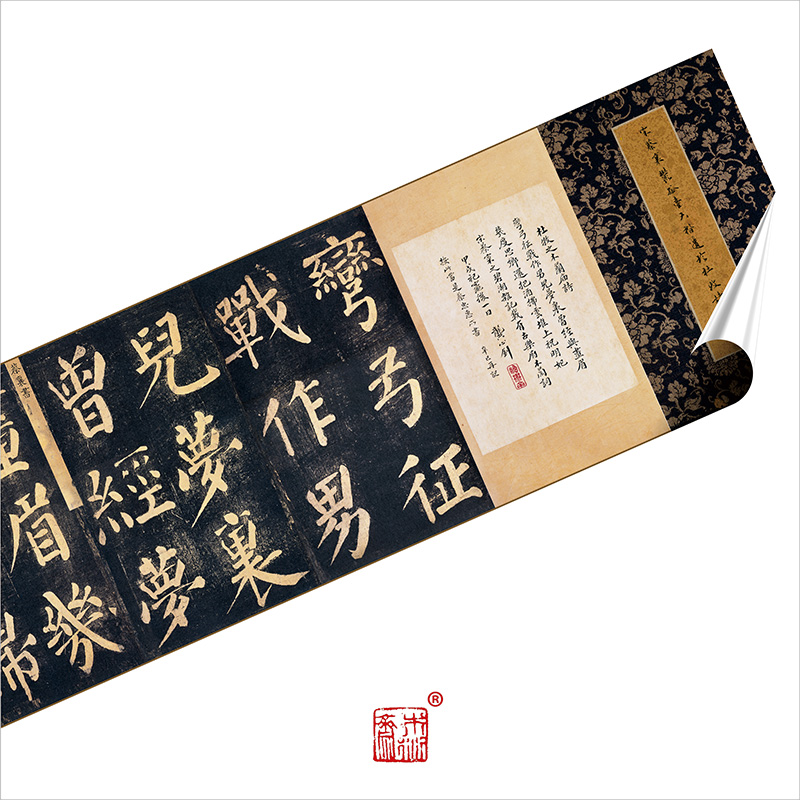

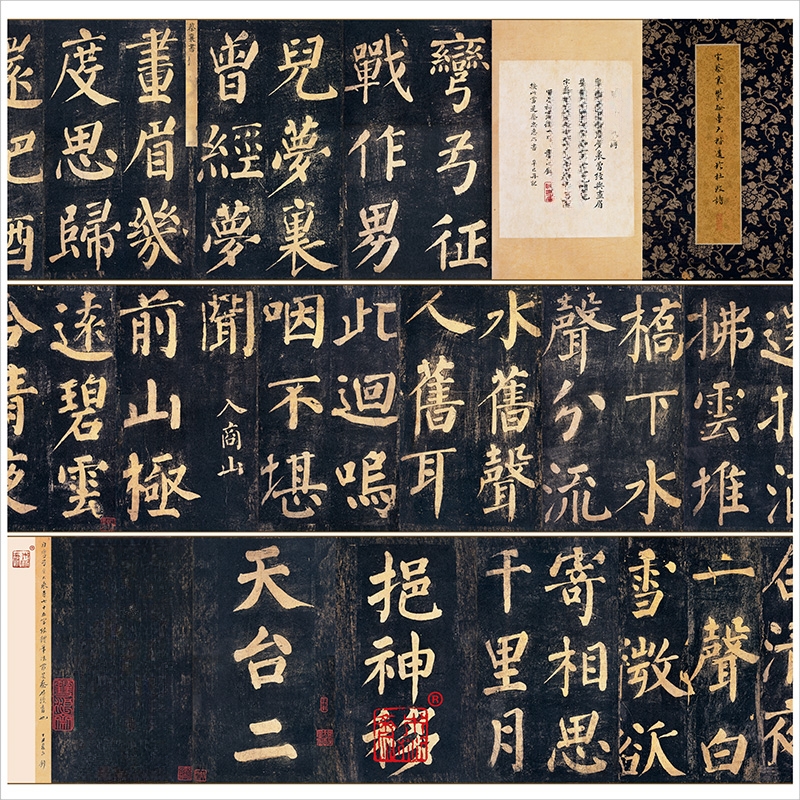

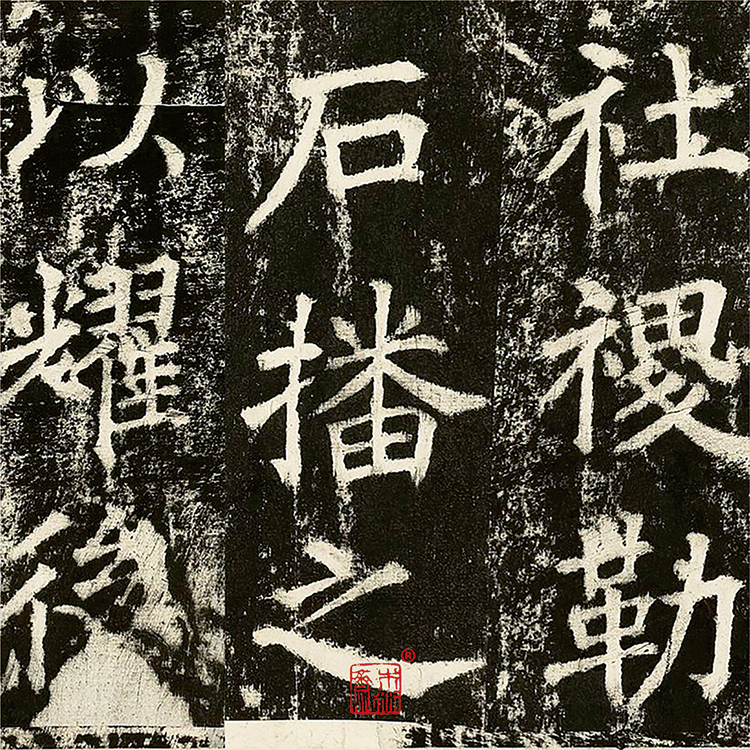

其传世楷书珍品堪称法度与意境的完美交融。《谢赐御书诗》墨迹如谦谦君子恭立殿前,笔锋起落间既有颜体的厚重筋骨,又化入虞世南的清润秀色,因是谢恩之作,更显恭谨端严;《蔡襄杜牧木兰庙诗》碑刻则展现大字楷法的雄浑气魄,尺逾径寸的字迹取法颜真卿《大唐中兴颂》,字字如磐石列阵,笔势开张如蛟龙腾渊;

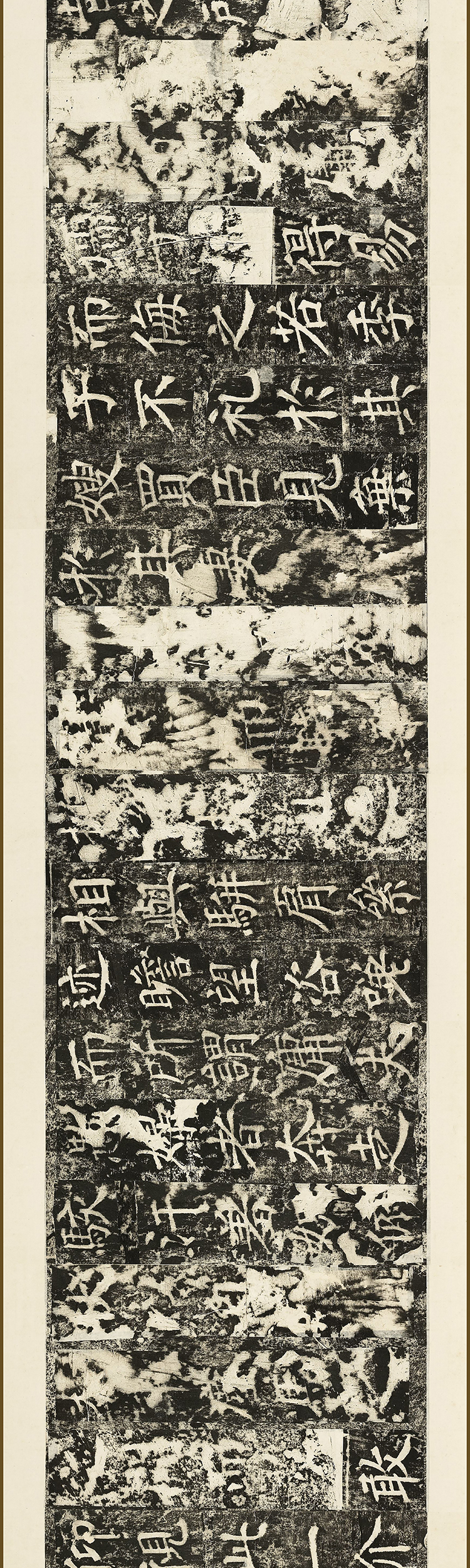

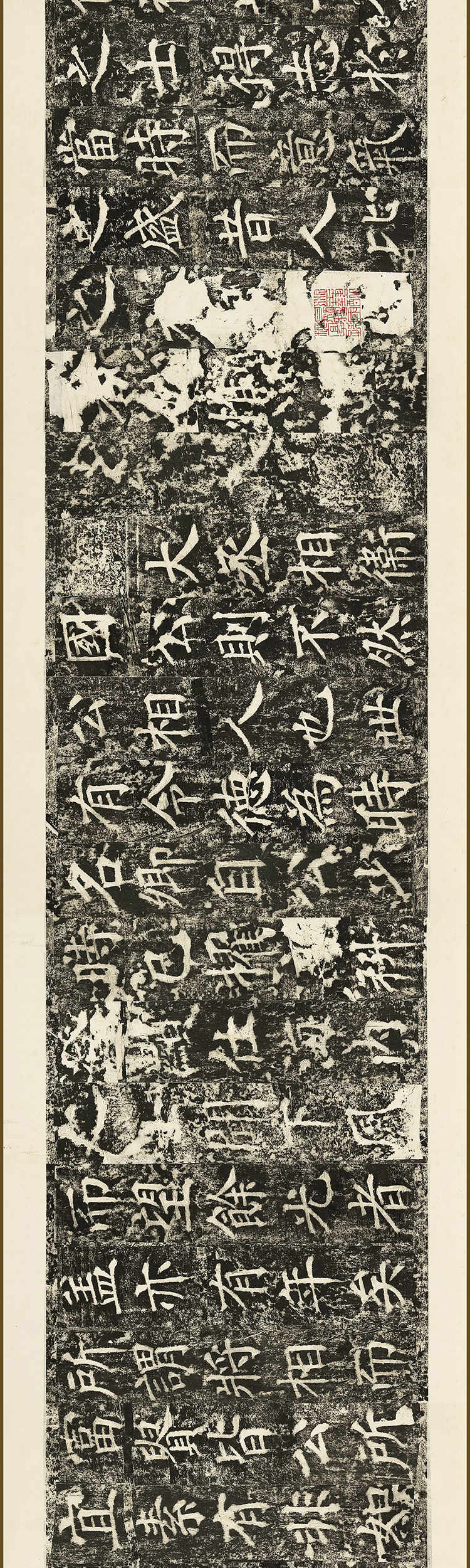

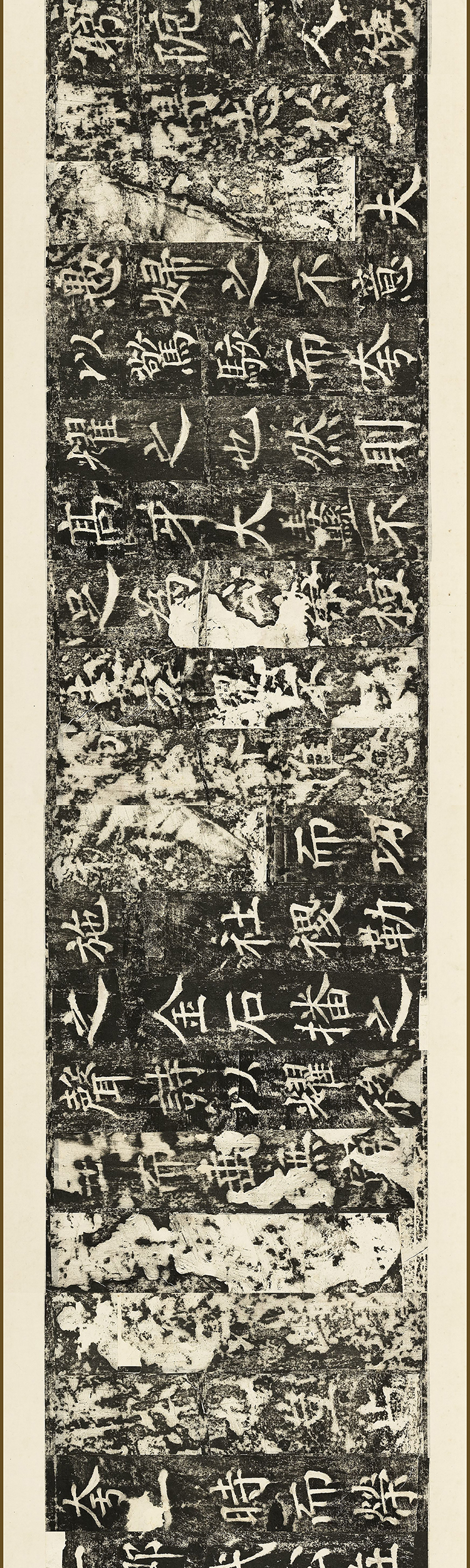

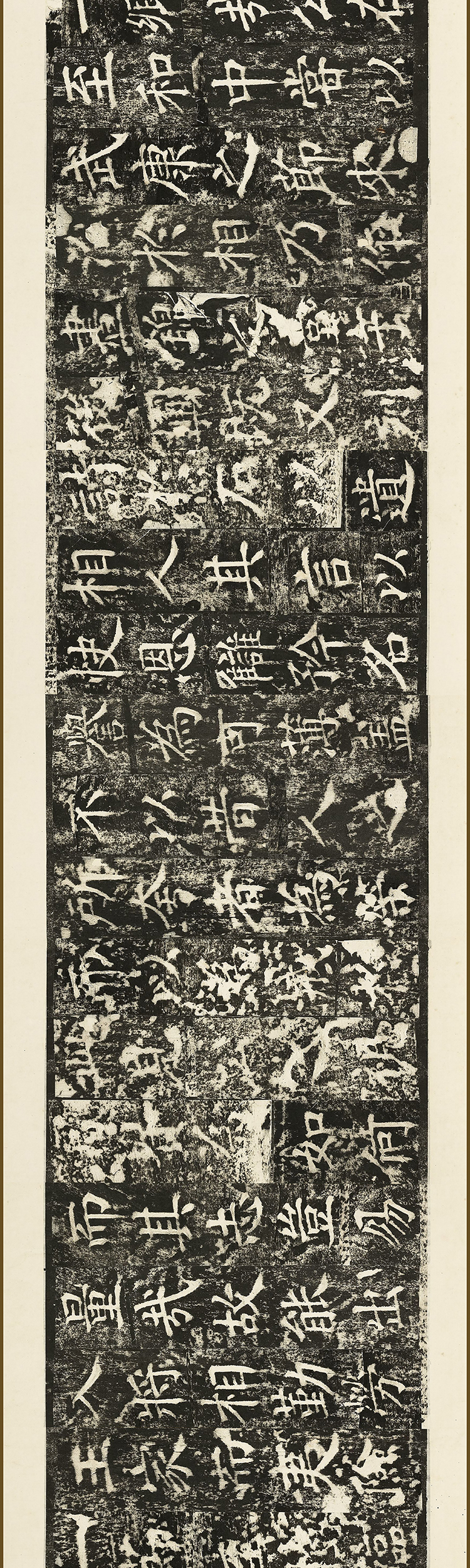

而失传的《茶录》小楷册页(今存刻本)以精工笔法写就,沉着的墨线呼应茶道清寂之境,内容与书风浑然天成。这些作品不仅在当时被推为科举范本,更成为宋代书法从“技法重构”向“尚意探索”过渡的关键枢纽。

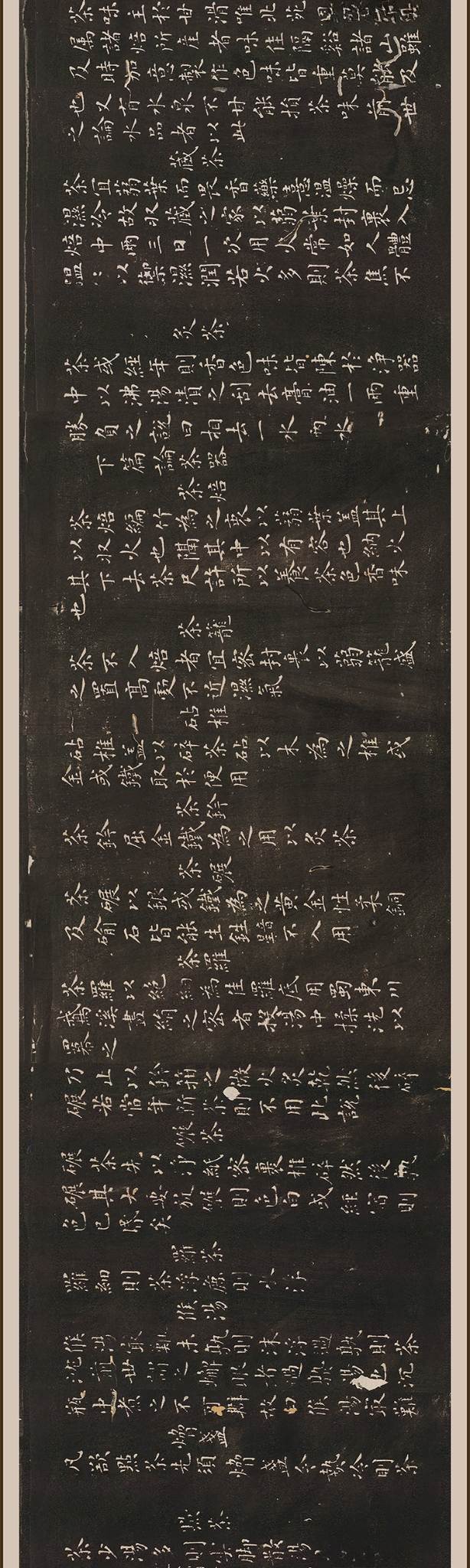

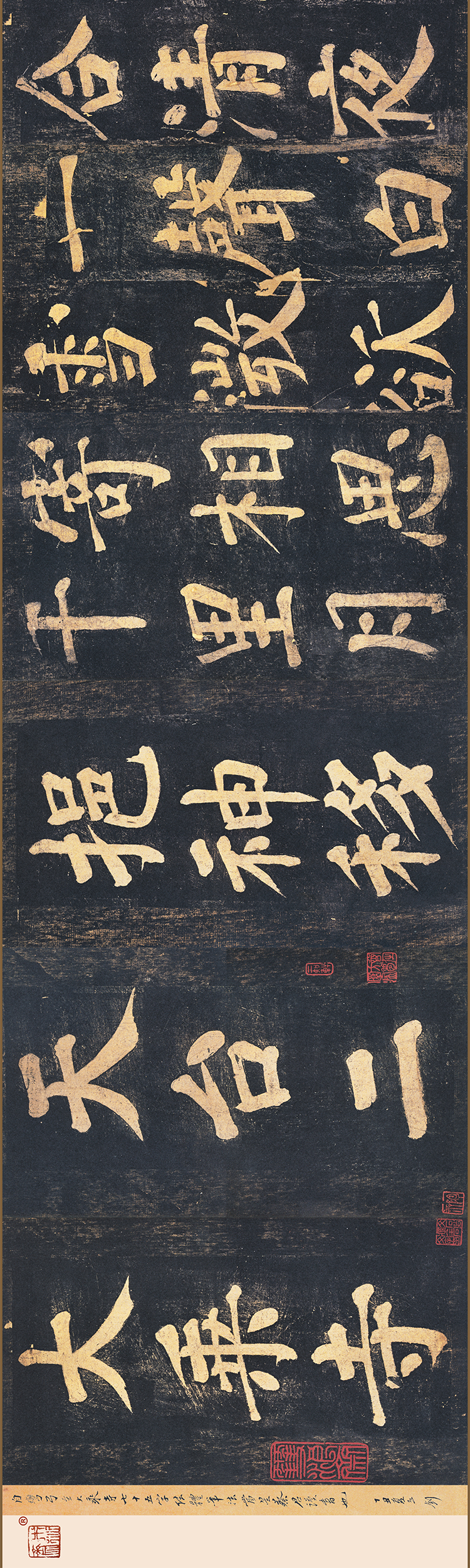

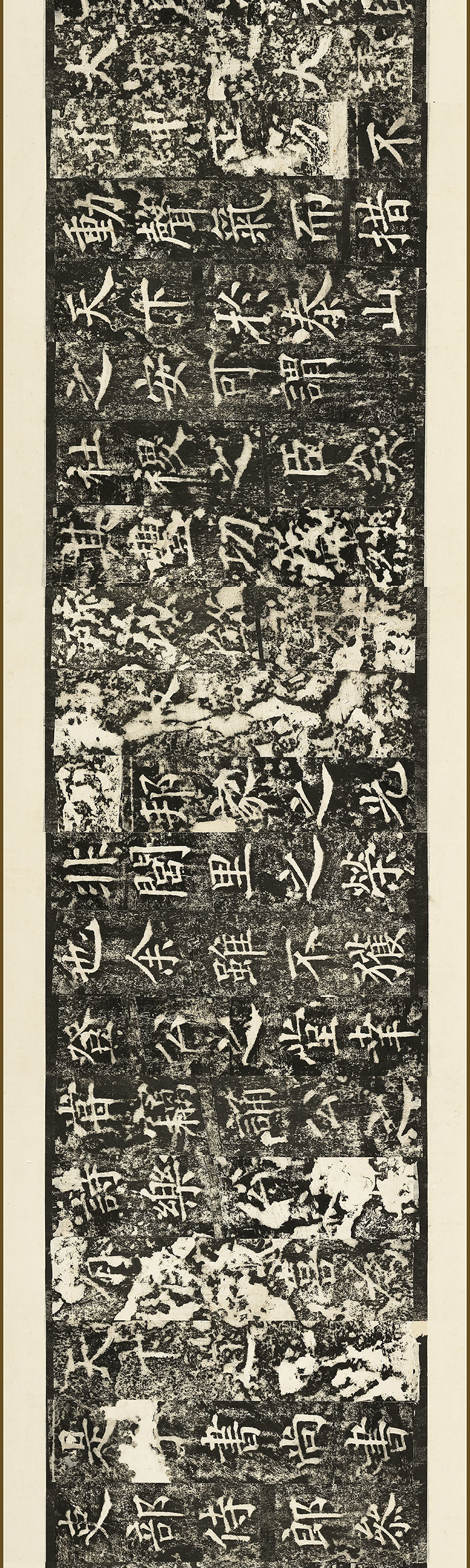

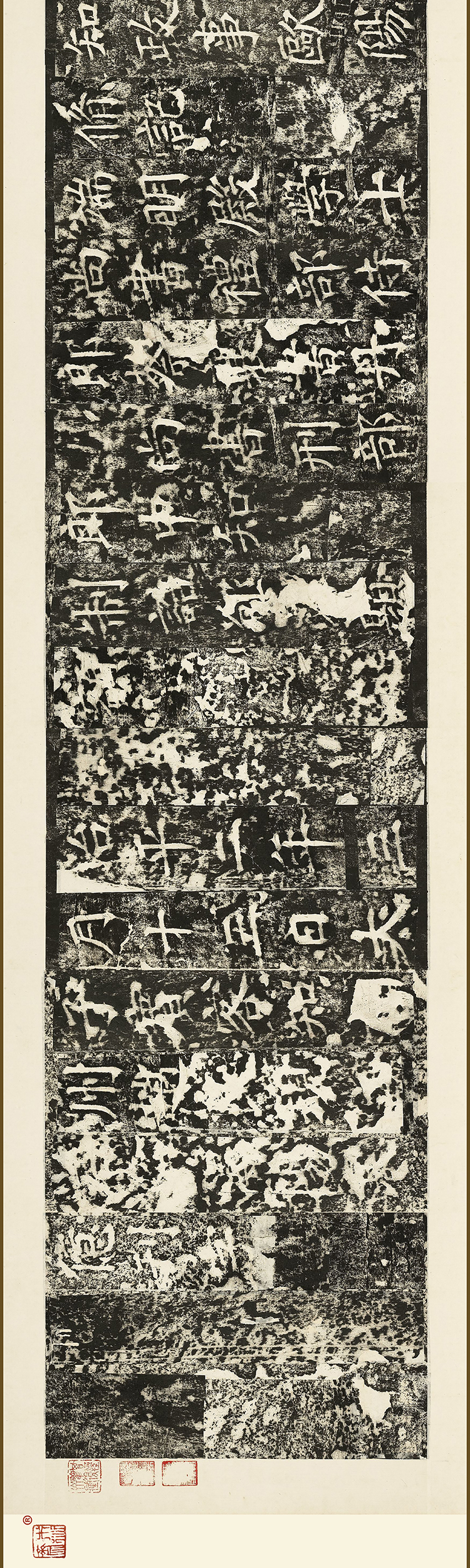

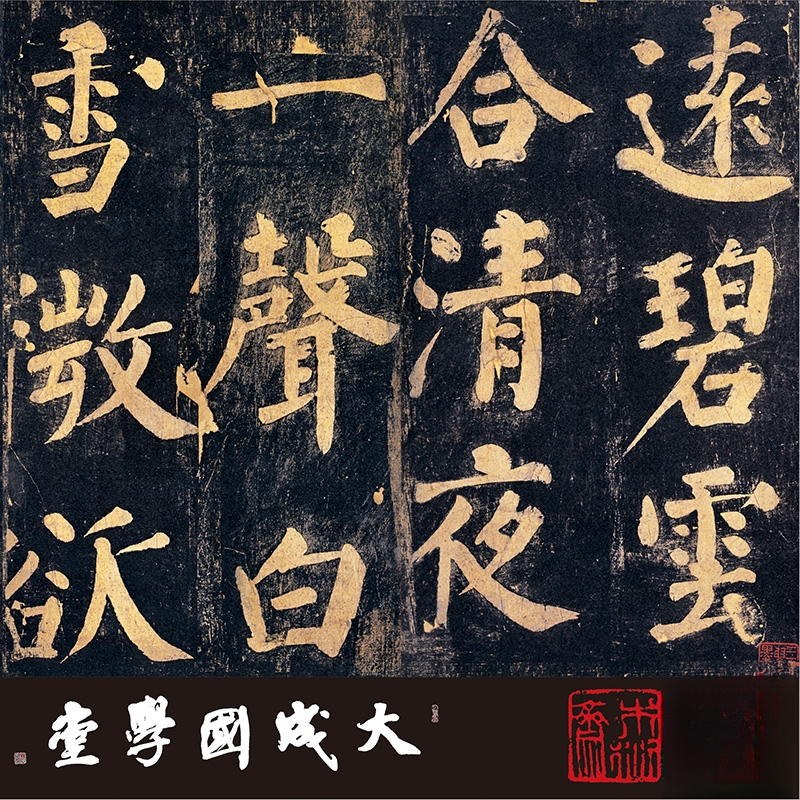

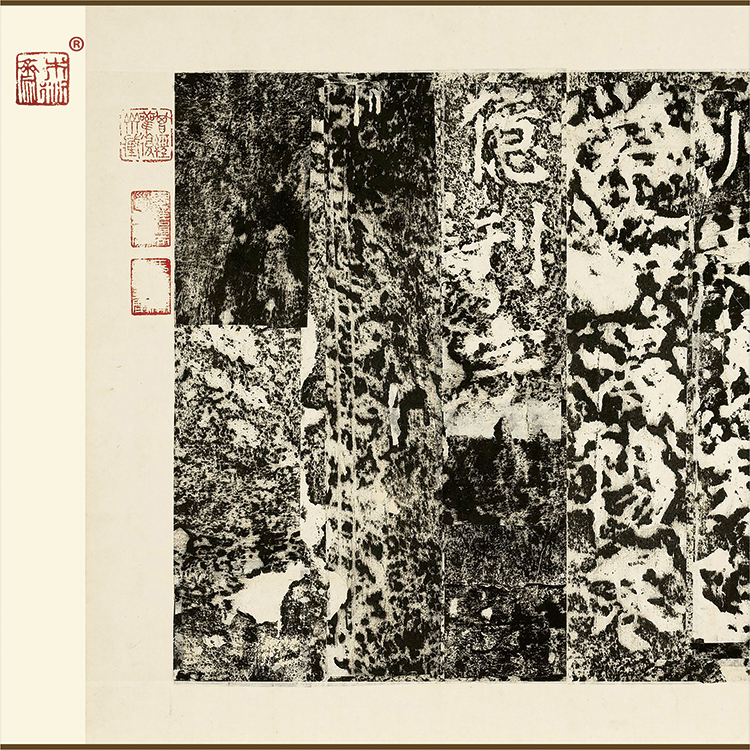

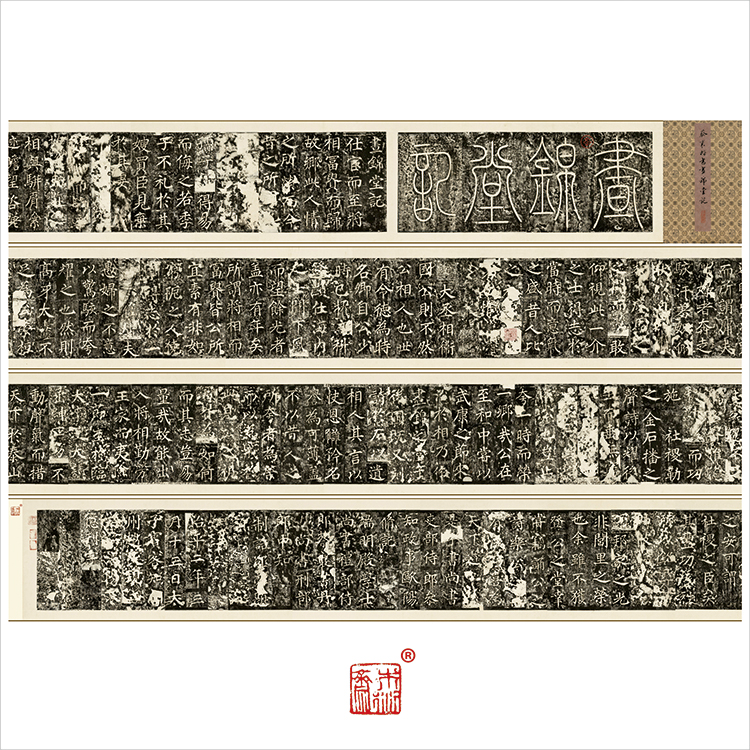

《宋蔡襄昼锦堂记墨拓本》墨拓本作为北宋楷书的典范,集中体现了蔡襄对颜真卿书风的继承与融合。

此碑创作于1065年,是蔡襄应欧阳修之请为名相韩琦所书,现存拓本多为清代重拓,藏于台北故宫博物院。作品以颜真卿《大唐中兴颂》为基调,采用篆籀中锋行笔,横画厚重如刀劈斧斫(如“富”“贵”二字),竖笔挺拔如修竹,捺画则融入虞世南的婉约弧度,形成“端重严劲”的力感与“淳淡婉美”的调和,这种刚柔并济的笔法,被《金石续录》评为“绝类鲁公”。

因采用“百衲碑”创作法(每字独立书写数十遍后拼合),单字结构臻于完美:字形宽博雄浑,起收笔藏露精准(如“堂”字宝盖头藏锋、“记”字钩画顿挫)。但字间呼应不足,行气连贯性较弱,导致整体章法略显疏离,徐渭批评其“略俗”即指此弊。

在苏轼、黄庭坚倡导“尚意”书风之际,蔡襄通过此作坚守唐楷法度,成为宋代楷书的技术基石。欧阳修推其为“本朝第一”,朱熹赞其字有“端人正士”气象,实为儒家伦理的笔墨投射。梁章钜指出“学蔡不如径学唐人”,强调其书风未脱唐法窠臼;而黄庭坚、米芾则肯定其调和晋唐的桥梁价值——米芾称其“勒字”如金石镌刻,黄庭坚喻为“少年女子体态娇娆”,揭示其技法严谨性与审美矛盾性。

蔡襄的历史意义远超个人风格。当欧阳修慨叹“书之废莫废于今”时,正是他以“字字有法度”的楷书重建书写规范,被仁宗誉为“当世第一”。他像一道沉稳的桥梁:一端深植于唐代的法度基因,为颜体在宋代的传承续脉;另一端则悄然为苏东坡“出新意于法度之中”的革新奠定基础。其克制的书风更是平衡了宋代尚意书坛的狂狷之气,使文人笔墨在创新时不致滑向流俗。

在文学创作方面,蔡襄同样成果丰硕。他著有诗词 370 首,其诗文清新妙曼,韵味悠长;奏议多达 60 余篇,见解深刻;杂文近 600 篇,题材广泛。这些作品大多收入《蔡忠惠公文集》之中。此外,尚有《龙寿丹记》、《蔡忠惠奏议》、《蔡襄治平会计录》、《墨谱》、《茶果》、《荔枝故事》、《蔡福州外纪》等诸多著作,可惜因岁月流转,已有不少散失佚亡。

在书法史上,谈及宋代书法,“苏、黄、米、蔡” 宋四家的说法广为人知,他们被视作宋代书法风格的典型代表。其中,前三家分别为苏轼(东坡)、黄庭坚(涪翁)和米芾(襄阳漫士)。就年龄辈分而言,蔡襄实应排在苏、黄、米之前。从书法风格来品鉴,苏轼之书丰腴跌宕,尽显豪迈洒脱之姿;黄庭坚纵横拗崛,笔势奇崛不凡;米芾俊迈豪放,风格独具一格。苏、黄、米皆擅长行草、行楷,而偏爱书写规规矩矩楷书的,唯有蔡襄。

(待续)

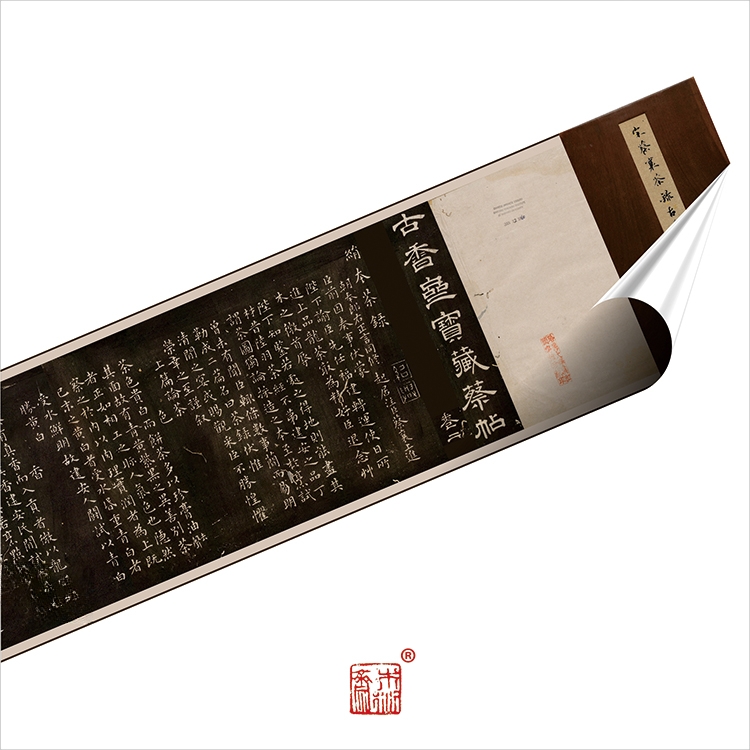

我们将《宋蔡襄茶录》、《蔡襄杜牧木兰庙诗》、《宋蔡襄昼锦堂记墨拓本》精确复制,作为极其重要的“法帖3.0”藏本以飨书友!请注意,“法帖3.0”出品是原汁原味、无限接近原件超精复制品,不是网上通行的严重调色的低精度图片印刷形态!

欲购专业级《宋蔡襄茶录》、《蔡襄杜牧木兰庙诗》、《宋蔡襄昼锦堂记墨拓本》超清复制件的书友,可点击下面商品卡,品鉴与激赏!

1