你敢信吗?在棉花席卷中原之前,唐宋时代的严冬,对无数古人而言,是真正刀刮骨髓的生死考验!零下几十度的寒夜里,他们连一条能裹身的棉被都是奢望。

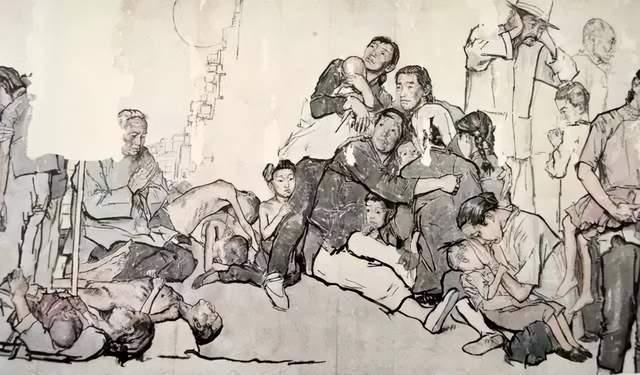

诗人杜甫那句泣血之语“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂”,绝非文人的夸张。薄被冻成冰硬的铁板,孩子一个翻身就能蹬裂,漏风的破屋里,寒风如刀,长夜难熬。更揪心的是,连那救命的炭火都烧不起的贫苦人家,“抱团取暖”时,彼此身体都是刺骨的冰凉。他们究竟靠什么,在绝境中与死神争夺生机?

最牛的办法:花椒糊墙!

古人御寒,竟有超乎想象的“黑科技”。楚地先民早已悟出“坐北朝南”的建房智慧,只为最大限度汲取阳光。但这远远不够。真正的顶级御寒术,藏在皇室贵胄的宫墙里。他们竟将珍贵无比的花椒捣成粉末,混入泥土,厚厚涂抹于墙壁!

花椒性辛温燥热,涂上墙后,竟能神奇地散发温热,驱寒防潮,还能赶走虫蚁。然而,花椒价比黄金,寻常百姓岂敢奢望?唯有皇宫内苑,才配享有这“椒房”之暖。汉代的“椒房殿”,正是因皇后居所遍涂花椒泥而得名,更衍生出“椒房之宠”的尊荣。西晋巨富石崇斗富,也以花椒涂墙炫富。可叹这温热之墙,暖的是凤阁龙楼,寒门草舍里的呻吟,又有谁闻?

烧炭取暖?那是拿命换的“奢侈”

影视剧中围着火盆的温馨?那只是幻象。真实的古代寒冬,烧炭取暖对穷人而言是生死豪赌。树木怎可随意砍伐?在白居易笔下,“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”的卖炭翁,便是万千贫苦人的缩影。他衣衫褴褛,却祈求天更寒,只为那车炭能多换几文活命钱!即便如此艰辛所得,换来的往往也只是“半匹红纱一丈绫”,连果腹尚难,又怎能奢望温暖?

穿皮草?那是另一个世界的故事!

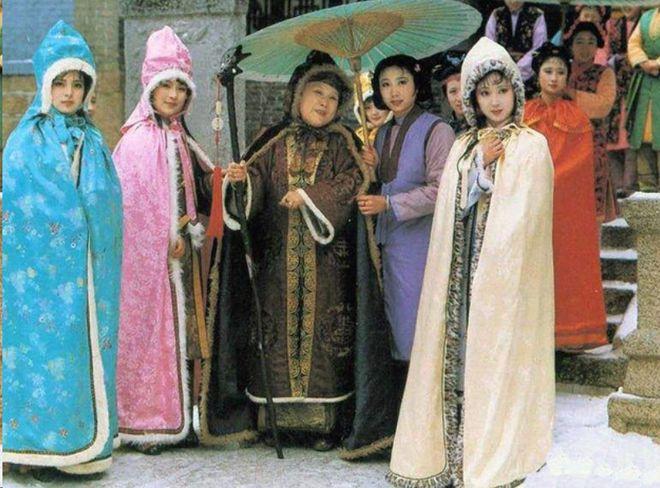

宋朝以前,中原还没棉花,穷人穿啥?麻布、葛布制成的衣物便算是不错的了,稍好一些的,也不过是勉强拼凑出的破兽皮罢了。可有钱人就不一样了,人家穿的是“裘”,那可是正儿八经的皮草!《红楼梦》里写得多清楚:贾宝玉有件“秋香色立蟒白狐腋箭袖”,听这名儿就金贵,用的是白狐狸胳肢窝底下最软和的那一小撮毛,得多少只狐狸才凑够一件啊!

穷苦百姓穿何物?

古书《淮南子》里说得明白:“贫人冬则羊裘解札,短褐不掩形”。穷人冬天,能裹件破破烂烂的羊皮袄子就算走运了,衣服又短又破,连身子都遮不全。于他们而言,若能有一件狗皮或者羊皮制就的衣服可穿,那简直是万幸。更多人只能穿里面塞着廉价柳絮的“棉衣”,晚上就蜷在稻草堆里,盖着又硬又破、像铁板似的旧被子,硬生生地熬!赶上特别冷的年景,冻死街头的穷人真不少。老话说“富过夏,穷过冬”,此语可谓道尽穷人于冬天的辛酸与绝望。

古代的“暖手宝”和“暖水袋”

现在天冷,好多人喜欢抱着暖手宝。古代也有类似的东西,名字还挺雅,叫“暖炉”、“红炉”、“手炉”。这些玩意儿做得可精巧了,大多是铜的,里面放上烧红的炭,揣在手里或者放脚边,那叫一个暖和!尤其是一种小点的“手炉”,是达官贵人的心头好,怕烫手还给它穿个布套子。光暖手暖脚不够,还有暖被窝的“脚炉”,也就是咱们熟悉的“汤婆子”!冬天睡觉前,灌上热水塞被窝里,一会儿功夫被窝就暖和了,总算能睡个不那么冻人的觉了!

花椒泥墙的奇思、拼缀兽皮的坚韧、“汤婆子”里灌注的巧思,都是他们在绝境中迸发的生命火花。今日我们轻裹羽绒,安享地暖时,岂能忘却那刺骨寒风中瑟瑟发抖的身影?这不仅是一部求生的历史,更是一部在凛冬中永不低头的尊严史诗。