前言

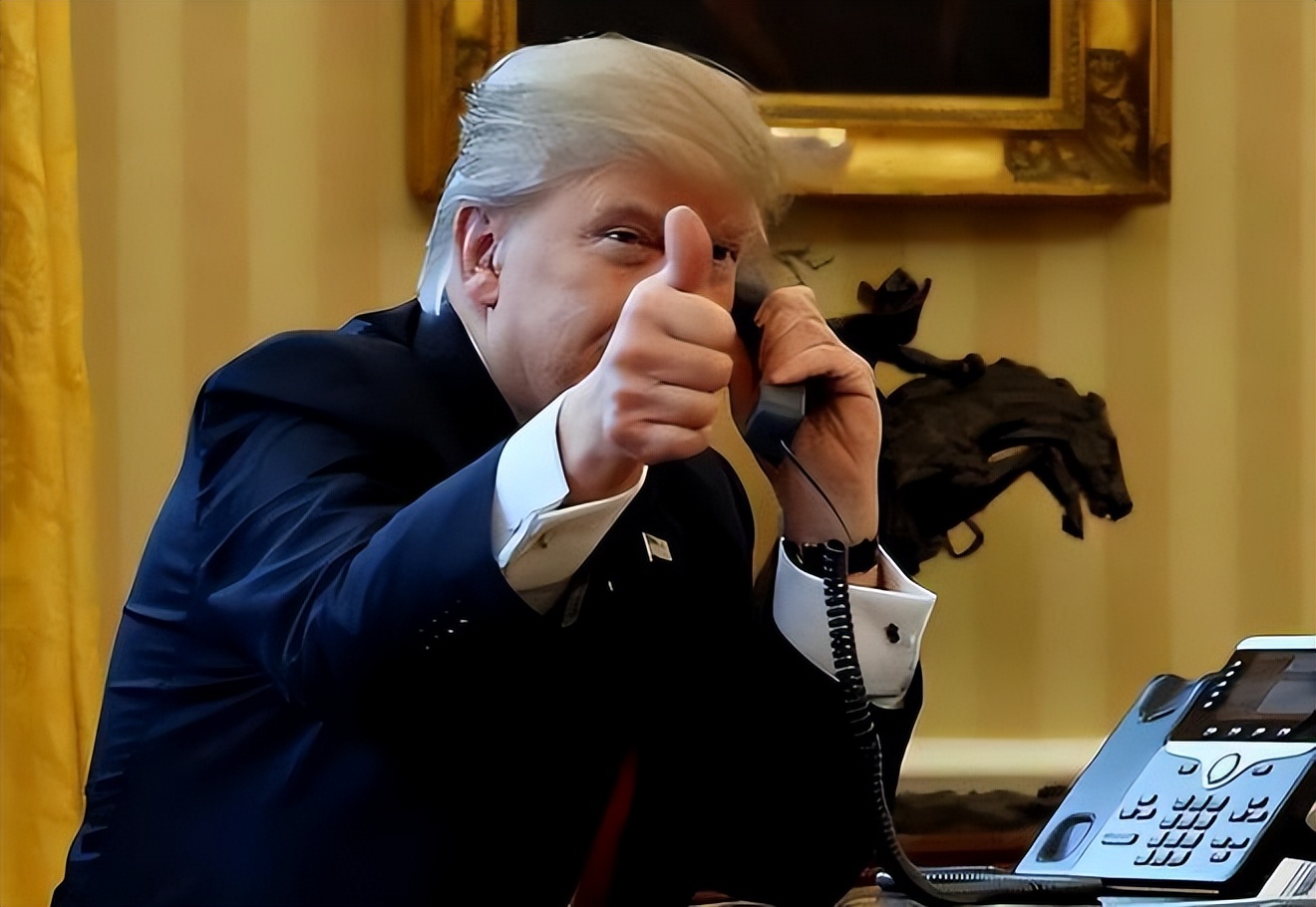

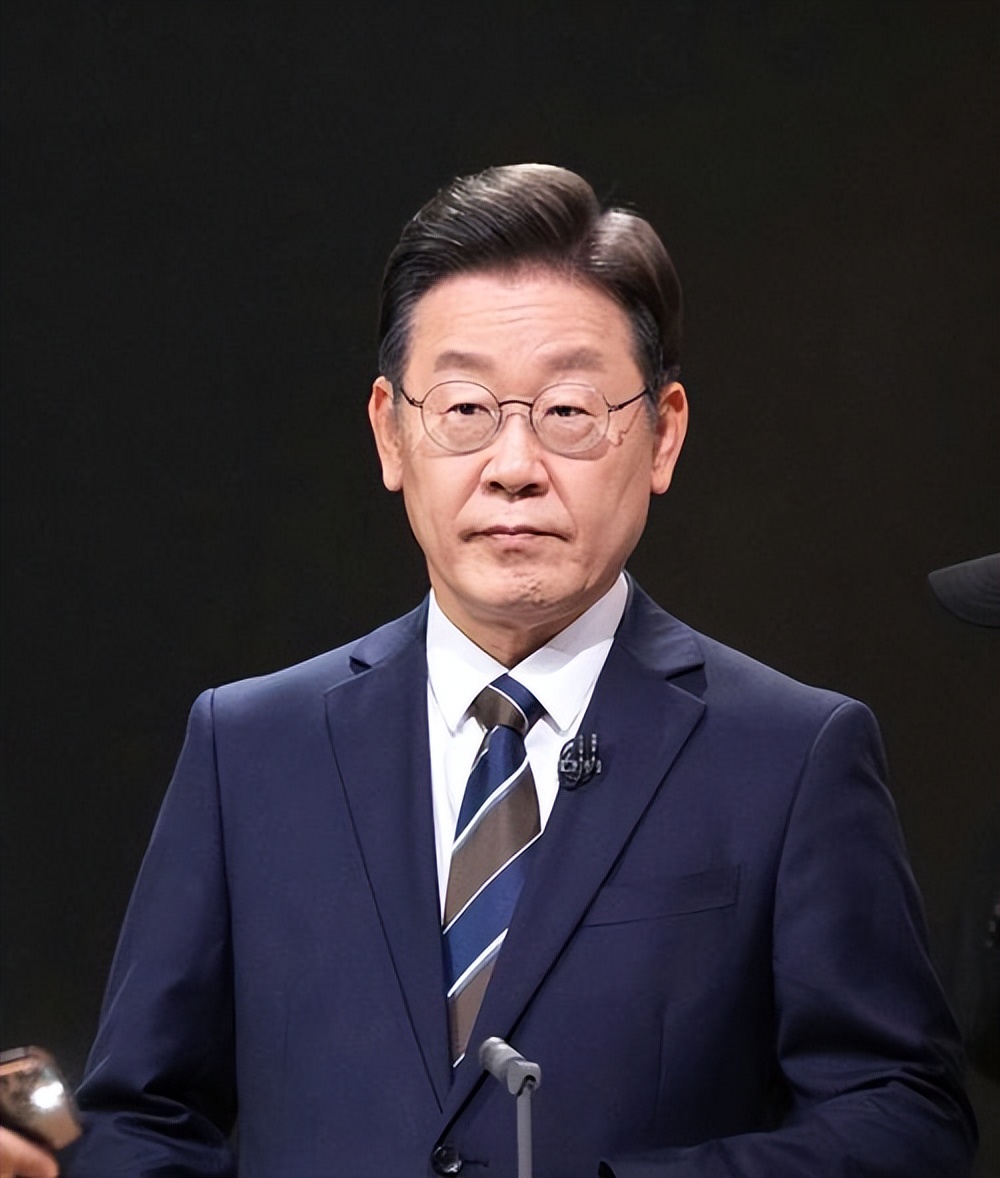

6月6日深夜,李在明终于等来了特朗普那通姗姗来迟的电话。

哪想到,就在三天前,白宫已经给这位新总统来了个下马威,国务卿卢比奥公开唱衰"中国干预论",五角大楼也跟着凑热闹。

美国这套组合拳打的啥意思?李在明又该如何见招拆招?

作者-k

三天的煎熬背后有文章

等了整整三天,李在明心里五味杂陈。按说美韩关系这么铁,新总统就职当天就该有贺电才对。可现实偏偏给他上了一课。

先说说这通电话的不寻常。文在寅当年就职当天就接到特朗普来电,尹锡悦也是胜选当晚就有贺电。轮到李在明?白宫愣是让他干等了72小时。韩国总统府那些"时差问题"的解释听着就心虚,真相其实挺明白——华盛顿在给首尔上眼药。

这招"晾着你"的套路可不是头一回了。特朗普对待盟友向来就这德性,你越急他越慢吞吞。当年对安倍也是这样,先让你着急上火,再施施然给个甜枣。这次轮到李在明,美国人心里门儿清:这个新总统竞选时可是嚷嚷着要"修复对华关系"的。

李在明6月4日宣誓就职,6月6日才接到电话,中间隔了整整48小时。对比一下,尹锡悦2022年当选时,跟拜登的通话只延迟了6小时。这差距,任谁都看得出来华盛顿的小心思。李在明这三天等得憋屈,美国人却等得很舒坦。

更有意思的是通话内容。20分钟里,特朗普跟李在明聊了不少,从关税谈判到私人爱好,甚至还约着一起打高尔夫。听起来挺亲热,实际上每句话都暗藏机锋。特朗普那句"希望就关税磋商达成满意协议",翻译过来就是:你小子得乖乖听话,否则经济制裁伺候。

这招"先冷后热"的外交手腕,特朗普玩得炉火纯青。让你先尝尝冷板凳的滋味,再给你点温暖,你就得感激涕零。李在明后来那番"韩美同盟是基础"的表态,听着就像是在表忠心。这种心理战术,华盛顿用了几十年了。

白宫这套组合拳够狠

说起这套组合拳,还真是环环相扣。美国人这次可没闲着,趁着韩国政局动荡的当口,连续发力给李在明施压。

关税这张牌,特朗普早就亮出来了。韩国汽车被征收25%关税,半导体行业也被列入"敏感清单"。你说这是巧合?鬼才信呢!韩国对美出口的大头就是汽车和芯片,这两招直接卡住了韩国的经济命脉。现代、起亚这些车企,还有三星、SK海力士这些芯片巨头,哪个不得心疼?

更狠的是,五角大楼还放风要撤走4500名驻韩美军。这消息一出来,首尔的政治圈都炸了锅。驻韩美军可是韩国安全的定海神针,少了这些人,面对朝鲜的威胁怎么办?美国人就是要让李在明明白:安全保障这事儿,还得看华盛顿的脸色。

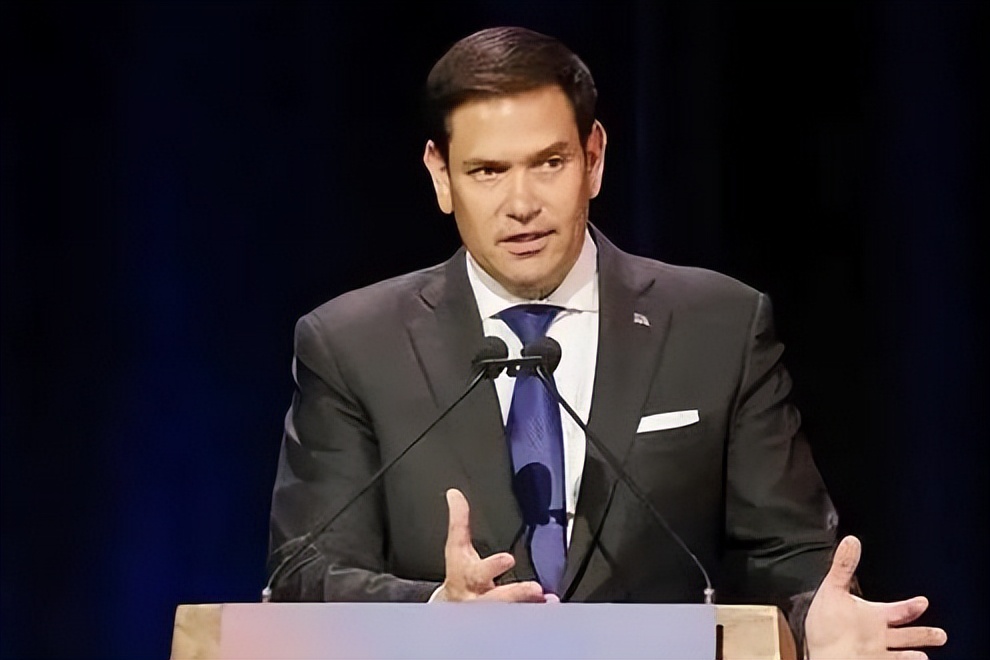

国务卿卢比奥也没闲着,公开对所谓"中国干预"韩国大选表示担忧。这话说得冠冕堂皇,实际上就是在警告李在明:别想着跟中国眉来眼去,我们都看着呢。这种话术美国人用了几十年,屡试不爽。

数字最说明问题——美国占韩国出口的12%,但中国占了25%。这账谁都会算,韩国经济对中国的依赖度确实不低。去年韩国对华出口1419亿美元,这可是实打实的饭碗。美国人心里也门儿清,所以才要用经济手段和军事威慑双管齐下。

白宫这套组合拳,时机选得也够精准。李在明刚上台,根基不稳,正是最容易妥协的时候。加上韩国政局刚经历动荡,民心思稳,这时候如果跟美国闹翻,政治风险太大了。美国人算准了李在明不敢硬碰硬。

面对这样的压力,李在明也不是没有反应。问题是,他的反应方向却让人大跌眼镜。原本以为这位新总统会坚持竞选时的承诺,哪知道现实比想象骨感多了。

从"平衡外交"到"唯美是从"

李在明的反应确实挺快,但方向却让人意外。这变脸速度,连韩国民众都有点懵。

想想他竞选时怎么说的——"不能把鸡蛋全放美国篮子里","要修复对华关系"。那时候的李在明,一副要搞"平衡外交"的架势,还批评尹锡悦的"一边倒"政策。选民们以为这回终于有个敢跟美国说不的总统了。

可现在呢?张口闭口都是"韩美同盟是基础"。那通20分钟电话后,李在明几乎是迫不及待地向特朗普表忠心。用了"基础、特别、深度推动"这些词,听着就像在讨好。这种变化,说翻脸比翻书还快都不为过。

更有意思的是,李在明对华态度的微妙变化。竞选时承诺的"积极修复对华关系",现在变成了"保持良好经贸关系即可"。政治互信、安全协调这些关键词,悄悄从他的词典里消失了。这种表态上的收缩,明眼人一看就知道是受了什么压力。

这种变脸速度,说是"识时务"也好,说是"现实主义"也罢,反正韩国总统的处境确实够尴尬。李在明现在的样子,跟当年那个在电视辩论中慷慨激昂的候选人,简直判若两人。

说白了,李在明这次"变脸"背后,藏着韩国政治的一个老问题:竞选时可以说漂亮话,上台后还得面对现实。美国的军事基地、经济制裁、技术封锁,这些都是硬约束。想当初文在寅也试过"平衡外交",最后还不是乖乖就范?

最让人感慨的是,李在明这种变化,连他自己的支持者都有点看不下去了。共同民主党内部也有不同声音,有人私下抱怨说,这么快就妥协,是不是太急了点?可话又说回来,面对美国的组合拳,李在明还有别的选择吗?

特朗普那句"我也是强人"的话,现在听起来更像是自我安慰。真正的强人,不是靠嘴上说的,而是要看能不能在关键时刻顶住压力。从目前的表现看,李在明这个"强人"人设,恐怕要崩塌了。

夹缝中的韩国还有选择吗

李在明的困境其实是整个韩国的缩影。这个国家夹在中美两个大国之间,想要左右逢源,现实却总是骨感的。

先说说韩国外交的根本约束。战时指挥权还在美军手里,这事儿从1950年就开始了,到现在75年过去了还没收回来。3万驻韩美军就是最大的定心丸,也是最重的枷锁。你说要搞独立外交?美军司令官那里先过一关再说。

经济上的依赖更明显。半导体设备被美国卡脖子,想独立都难。荷兰的ASML光刻机,美国的EDA软件,这些核心技术都在人家手里。韩国的半导体产业看起来挺风光,实际上处处受制于人。美国一句话,供应链就能断成好几截。

可另一边,中国市场的诱惑又实在太大。1419亿美元的出口额摆在那儿,这可是实打实的饭碗。断了这条线,三星、现代这些巨头都得哭。去年韩国对华投资骤降18%,京畿道的工厂因为没订单不得不裁员,釜山港的集装箱堆成山都没人要。韩国人这才明白,只要中国人不买韩国产品,立马就能影响到民生。

这种两头受气的日子,韩国过了好多年了。每届总统上台都想搞平衡,结果都是一地鸡毛。朴槿惠试过,被美国人搞下台了;文在寅也试过,最后还不是乖乖听话;现在轮到李在明,看样子也逃不出这个宿命。

真正让人感慨的是,韩国这种困境,在东亚其实挺普遍的。日本、菲律宾、泰国,哪个不是在大国博弈中左右为难?小国的悲哀就在于此——你以为自己有选择权,实际上路早就被人铺好了。

所以啊,真正的考验不在于李在明说什么漂亮话,而在于他能不能在美国的紧箍咒下为韩国争取到实际利益。从目前的表现看,这位新总统恐怕也只能在夹缝中求生存了。

至于中韩关系的未来走向,很可能会回到"经济热、政治冷"的老路上。贸易合作继续搞,政治协调就算了。这或许是李在明能做出的最现实的选择,虽然谈不上完美,但至少能保住基本盘。

结语

李在明这次"变脸",与其说是妥协,不如说是现实主义的无奈选择。说实话,每届韩国总统都想在中美间走钢丝,可现实总是骨感的。

美国的军事基地、技术封锁就像无形的枷锁,让韩国很难真正独立。李在明现在的处境,跟当年的文在寅、朴槿惠其实没啥本质区别。

这场博弈的结果,不仅关系东亚格局,也给其他中等国家上了一课。

你觉得小国在大国博弈中,到底有没有真正的选择权?