1968年,人们在金牛座发现了一颗引人注目的“脉冲星”,这是恒星大爆炸的遗迹,其周围还弥漫着所谓的“蟹状星云”。“蟹状星云”之所以叫这个名字,是因为它的形状很容易让人联想到螃蟹这种动物。天体物理学家认为,如果想要知道这次恒星爆炸的确切日期,不但需要精确的现代天文学计算,还需要大约一千年前的中国“同行”来提供帮助。

具体来说,生活在公元1054年的北宋皇家天文学家记录了这次恒星大爆炸过程中的所有细节,这些记载大概与法国的卡佩王朝 和英国的“征服者威廉”处于同一时期。当时除了一些同时期的日本天文学家目睹了这次恒星爆炸并提及该事件,它几乎没有引起任何关注,中国的天文学家却不但观察到了这种异常的“客星”现象,还详细记录了其过程。他们的记录精确且严谨,完全能够被用来准确地推算恒星爆炸的具体日期,以及复原大爆炸的整个过程。

图0.1 1054超新星遗迹“蟹状星云”及中国文献中的记载。2009年,钱德拉卫星 拍摄到“蟹状星云”的X射线图像。《宋史》中记载了1054年7月的这次恒星爆炸(灰色文字部分)

这一发现对我来说是一次深刻的启发。我们通常会联想到古希腊、古巴比伦、古埃及、古波斯和阿拉伯的天象记录,而在中国的史料记载中,我们却可以找到几千年来最为全面的天象资料。中国的古代天文学家何以做到如此精确呢?他们是否和我们今天一样已经有了某种严谨的科学方法?他们的动机是什么,又是在什么样的环境下开展这些工作的,并且用了哪些观测仪器?

由于百科全书类的著作并无涉及这一问题,我的这些疑问都难以得到令人满意的回答。例如,1985年法国出版的巨著《法国环球百科全书》中有“天文图集”章节,书中通过几十页的篇幅向读者介绍了世界天文学的发展历史。其中,涉及中国古代天文学的部分只有少得可怜的几个段落,而关于中国古代天象记录的内容更是寥寥数语,叙述也非常概括和笼统。其他的大多数百科全书甚至对此只字不提,即便是英文的著作和研究文献也同样让人失望。当时,除了极少数精通中文的汉学家的著作,我在西欧几乎找不到任何专门研究中国天文学的著作。

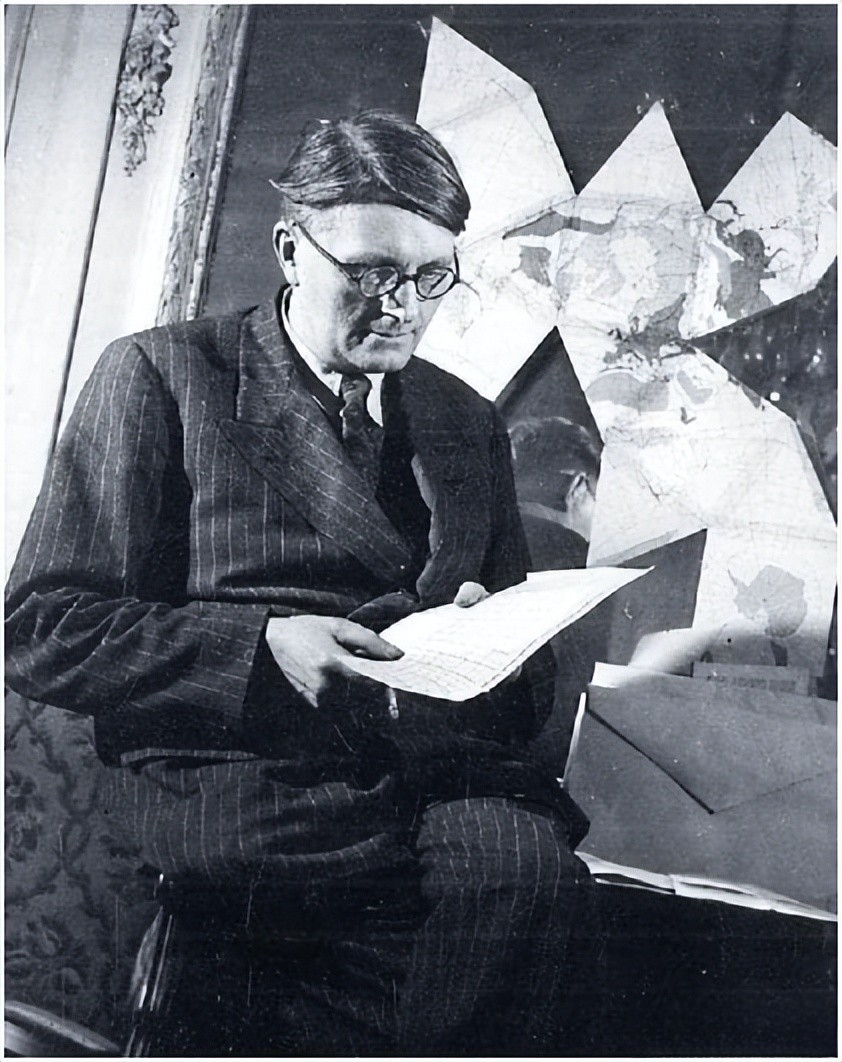

这时,1973年出版的一本小书打开了我的视野,它就是英国生物学家和汉学家李约瑟编撰的《中国科学技术史》。该书系统地总结了古代中国在天文学和数学领域所取得的重要发现,以及在其他科学技术领域中曾被欧洲人忽视或者他们尚不知道的内容。从1954年开始,李约瑟组织出版了这个系列的著作,这些著作至今仍是极具价值的参考文献。1959年,该书的第三卷,即数学与天文卷,得以正式出版。自1995年李约瑟逝世后,一大批不同国籍的学者还在继续着这项工作,目前这套书已经出版了24卷。

李约瑟对中国古代天文学的研究,建立在中国近五千年来历代所保存的大量原始文献的基础之上。从资料来源的质量来看,这是一项了不起的综合性研究工作,李约瑟非常严谨、忠实地搜集和筛选了这些史料,以避免某些不可靠的内容令人产生误解。

图0.2 1959年,汉学家李约瑟及其出版的《中国科学技术史》

李约瑟的著作在今天看来仍然是案头的必备书。不过,自该书的天文学部分于1959年出版之后,又有许多新的材料不断出现,其中不少还是非常关键的资料,尤其是一些涉及中国古代早期历史方面的内容。例如,自20世纪70年代初,随着中国开始从长期的政治运动中走出来,一些考古发掘活动逐渐恢复,特别是一些墓葬中出土了不少最新的史料,这对我们进一步了解和认识中国古代天文学的发展有着极其深远的影响。

得益于20世纪80年代初期中国在国际交流方面的开放,1986年5月,南京举办了一次国际天体物理学会议,会议的主题恰好就是关于恒星大爆炸的。在参加了这次大会之后,我与中国的天体物理学家建立了联系,并于1988—1989年前往北京进行了一次科学考察活动。正是由于这次考察活动,我对中国文化有了首次的接触,眼前这层遮蔽了中国科学的面纱终于得以揭开,而这层面纱似乎比“冷战”的铁幕还要厚重。

在当时,北京还不是一座高楼林立的城市,周边地区也没有密集的高速公路和令人窒息的路网。它是一座迷人的都城,虽然有着一点儿乡土气息,但到处是公园和林荫小径。那是一个完全不同于现在的世界。当时的每一条主干道上,只有中间一条狭窄的车道是留给为数不多的卡车、出租车和公交车的,道路两旁的两三条车道上全都是密集的发出沙沙声的自行车。正是在这样的氛围中,我开始探寻中国悠久的天文学传统,并在中国科学院自然科学史研究所的帮助下,尽情地发掘着这其中令人难以置信的“宝藏”。

我就像现代的马可·波罗一样,开始意识到中国人曾经取得的惊人成就。我想我们应该感谢中国古代的天文学家,正是他们在现代望远镜被发明之前,完成了人类历史上第一次对超新星的观测、对太阳黑子的发现,以及对早期彗星的记录等。这一切在我的中国同事看来是理所当然的事情,但对于我来说,这些足以令人惊叹不已。

这本书可以说是一部非常朴实的著作,它集中探讨了中国所取得的天文学成就,试图给读者呈现出一幅完整的,而欧洲人长期以来却对此视而不见的中国天文学家早期活动的全景图。几千年来,在历代官方天文台工作的中国科学家,日复一日,年复一年,详细且精确地记录着所有发生的天象。从公元前5世纪到1911年的清朝末年为止,他们保存了数以千计的天文观测资料。此外,许多新的考古发现和相关文物也在不断地丰富着这一遗产。然而,这样一座真正的宝藏却尚未得到充分的利用。令人费解的是,这些遗产在欧洲鲜为人知,也一直被现代科学史学家忽略。

作者:[法]让-马克·博奈-比多