文◎赵磊

小知识

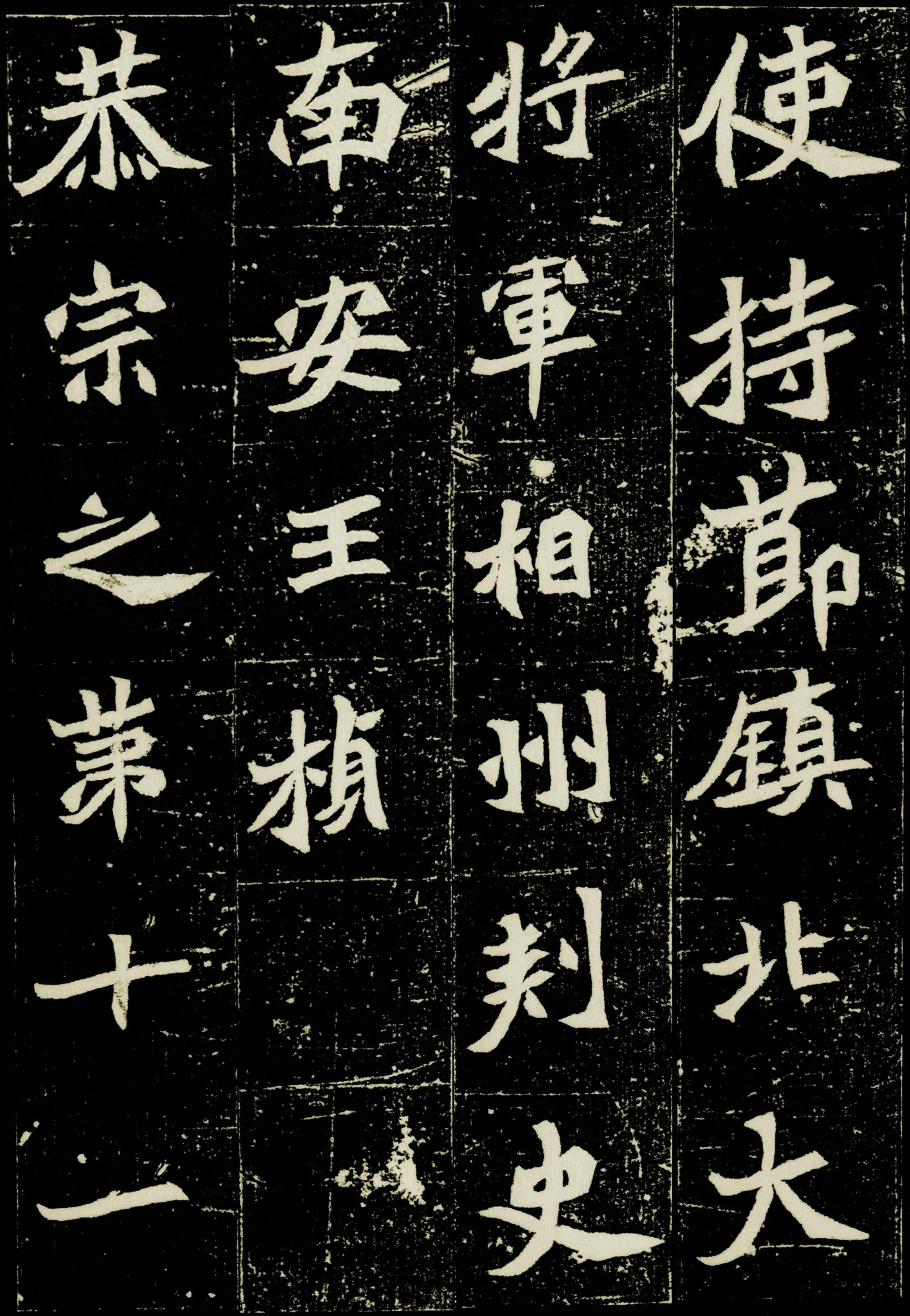

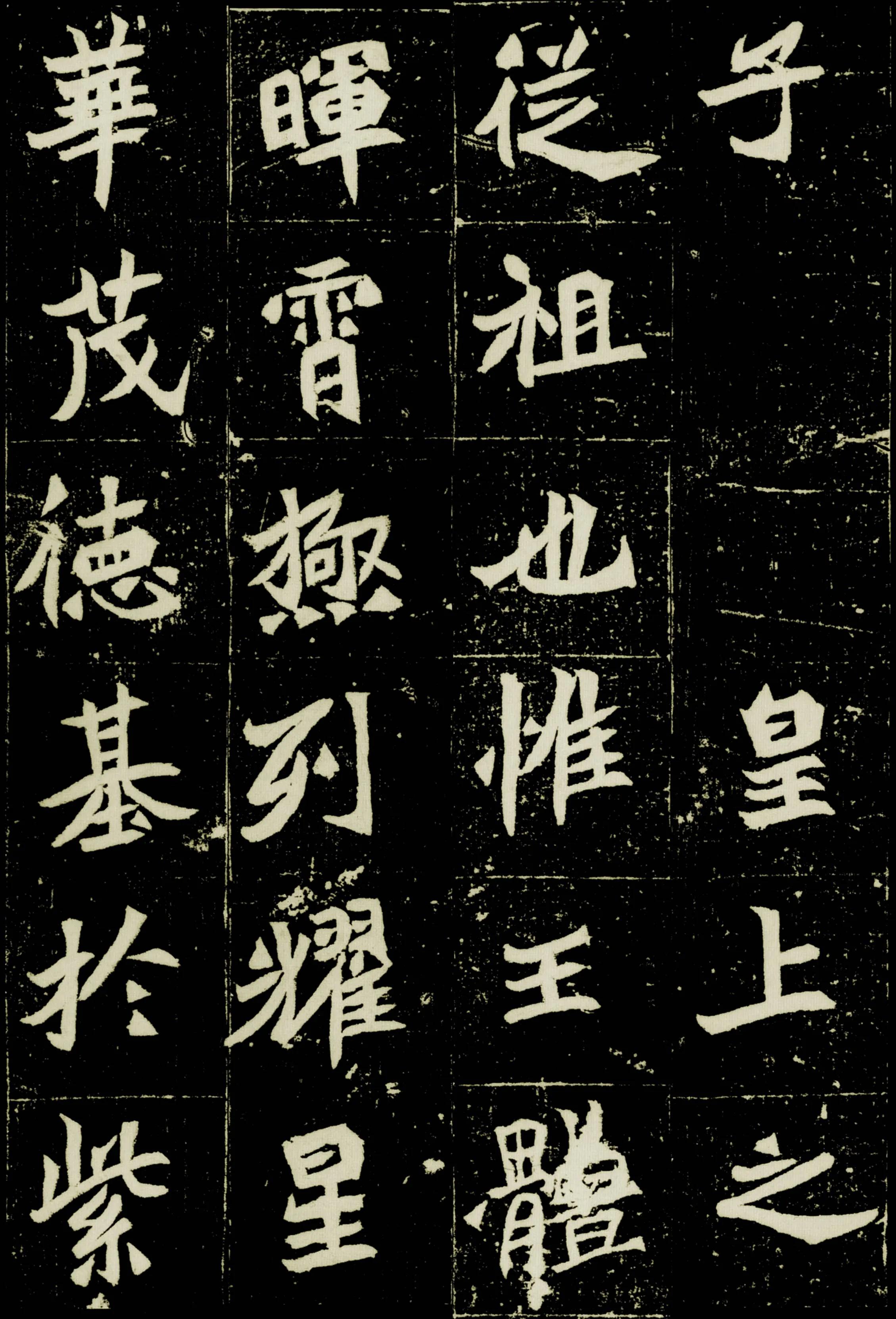

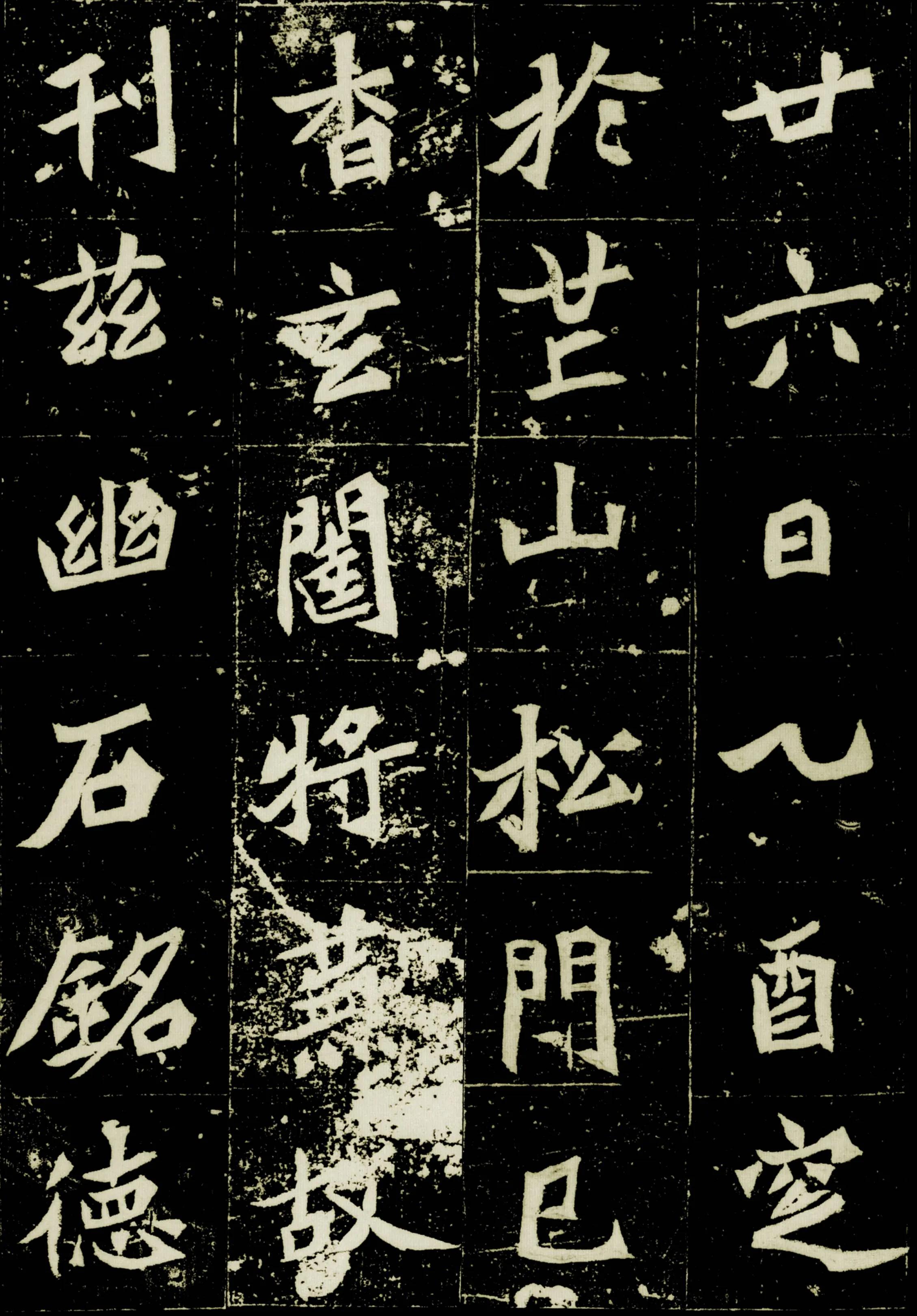

北魏孝文帝太和二十年(496年)刊刻的《元桢墓志》,是现存最早的北魏宗室墓志,亦是元魏宗子志石中时间最古者。其出土地点位于洛阳城北高沟村东南(今属河南省洛阳市),1926年出土后经于右任收藏,现藏西安碑林。志石形制为正方形,记录了南安王元桢的生平及功过。

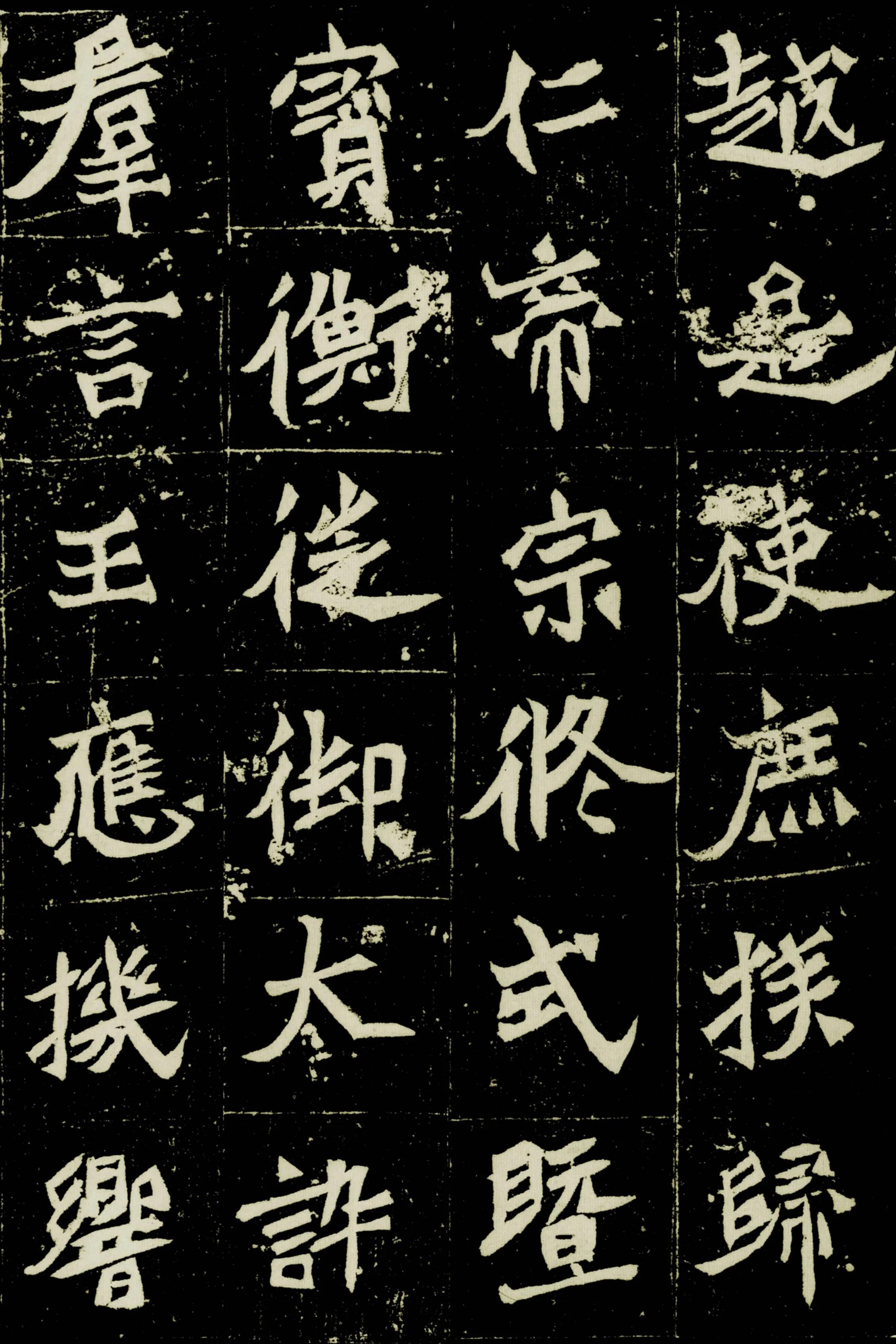

元桢为北魏景穆帝拓跋晃第十一子,孝文帝元宏的从祖,曾因贪腐被削爵禁锢,后因支持迁都洛阳而复封南安王。墓志内容虽隐其劣迹,却详述其政治生涯与皇室地位,成为研究北魏宗室制度与孝文帝改革的重要实物资料。

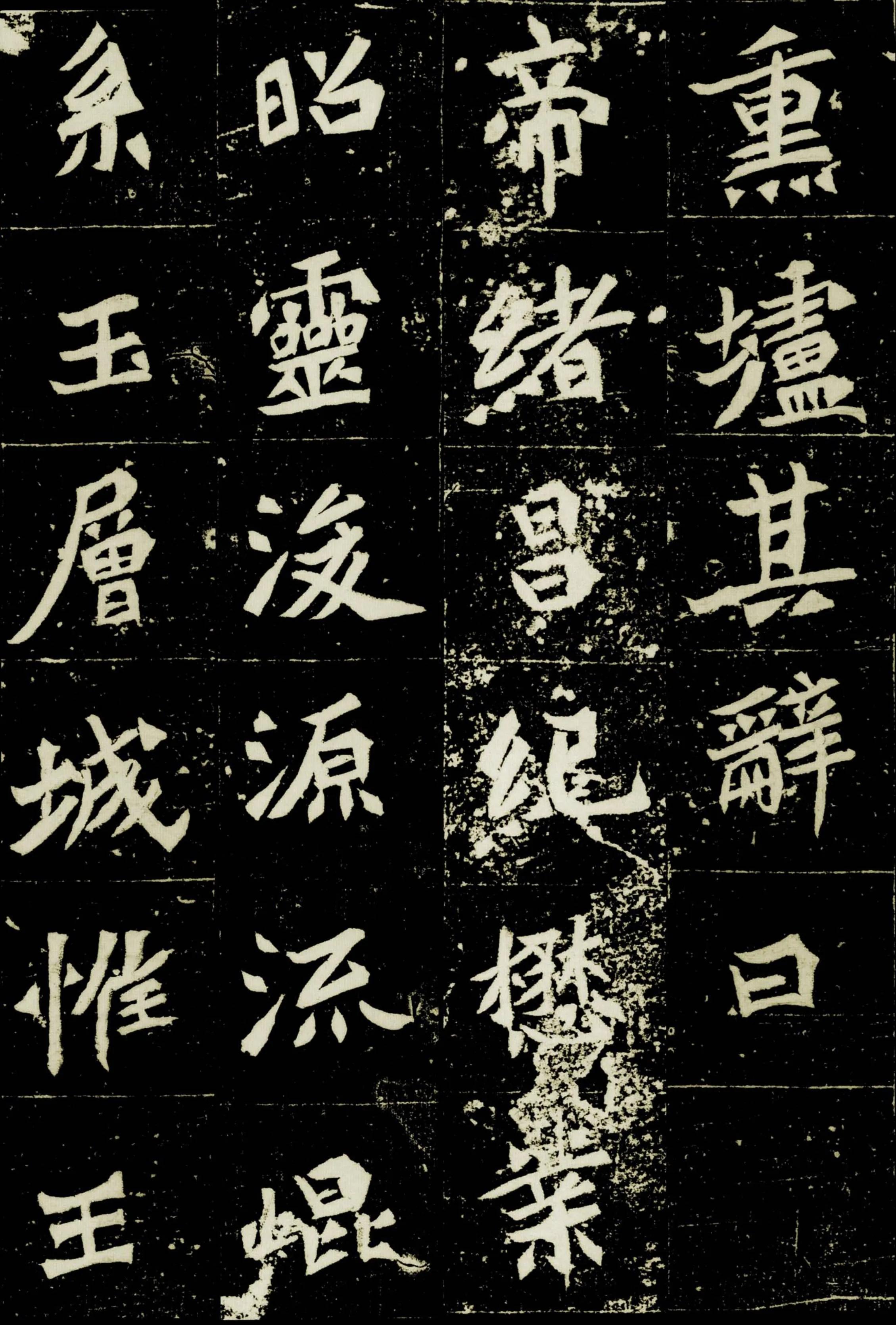

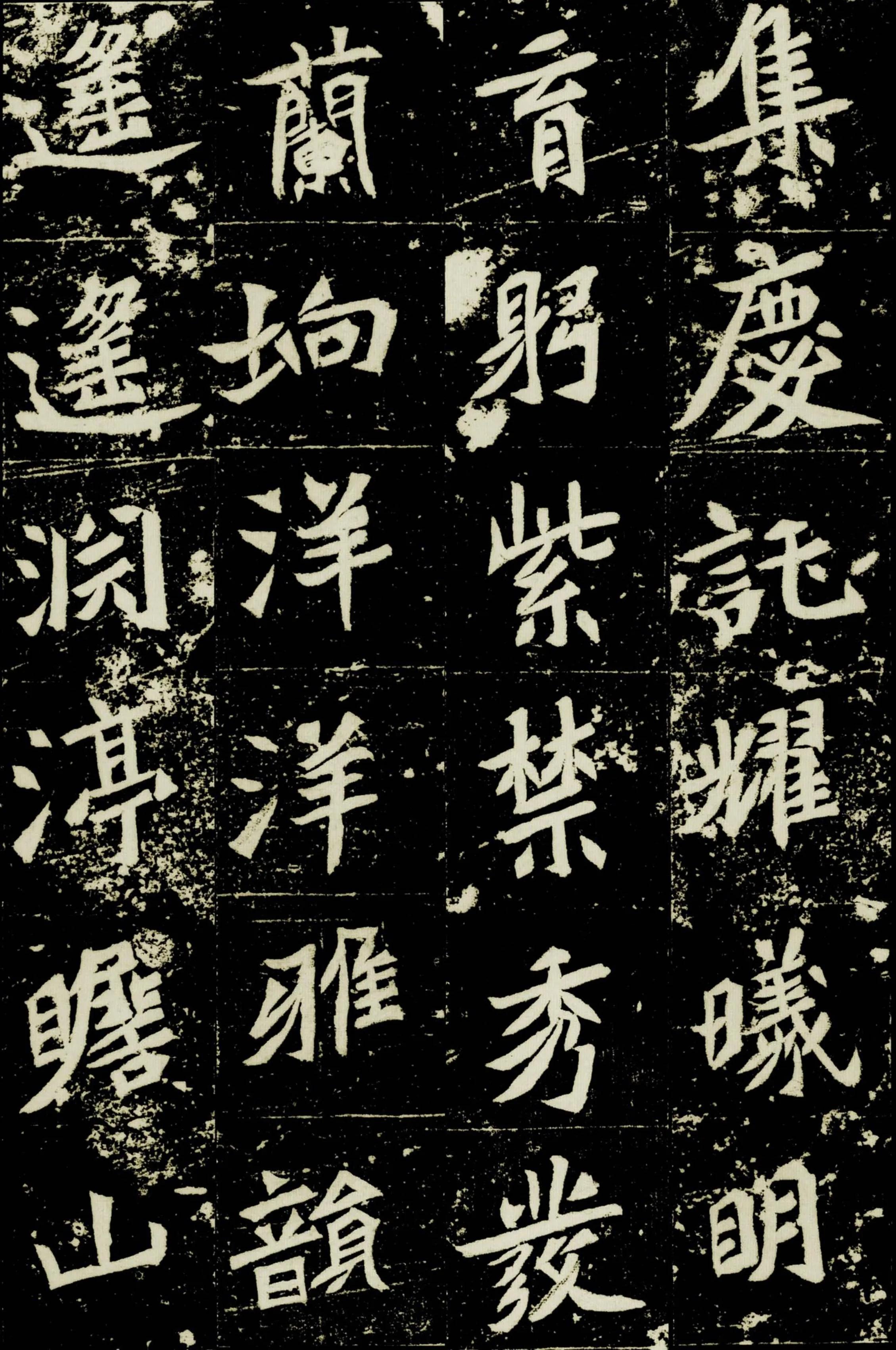

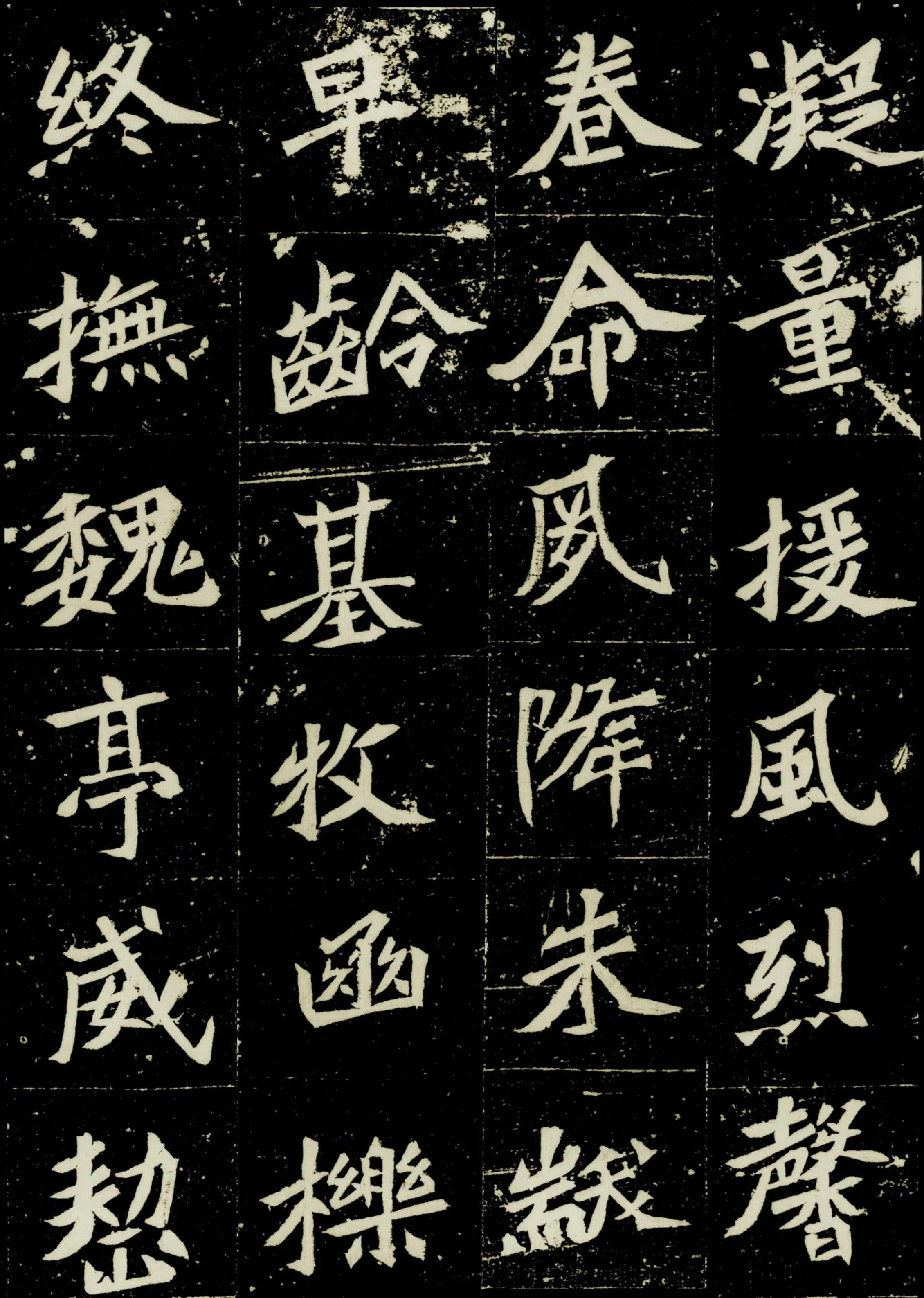

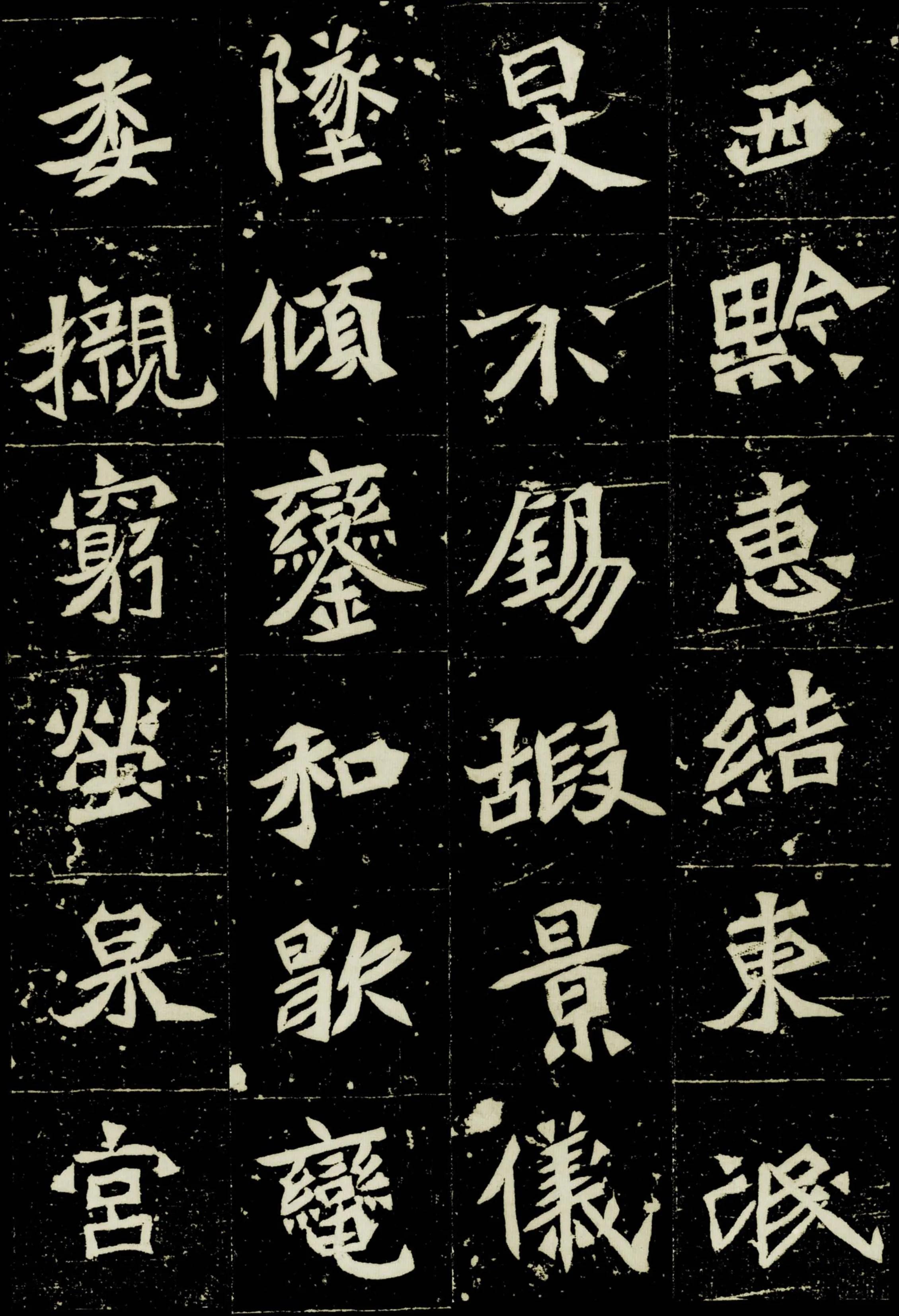

作为北魏中期书法演变的典型代表,《元桢墓志》兼具隶楷过渡特征与“洛阳体”雏形。

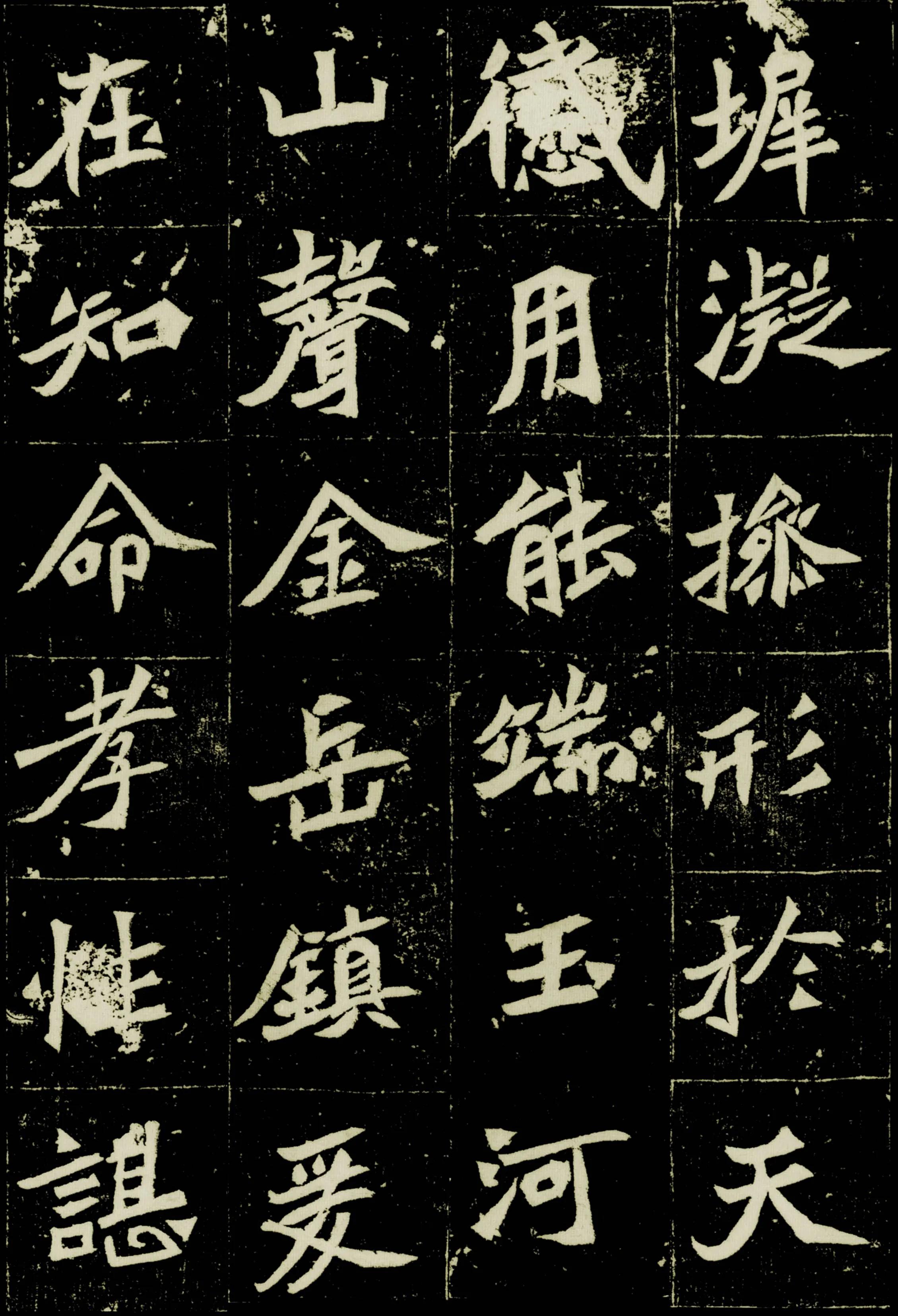

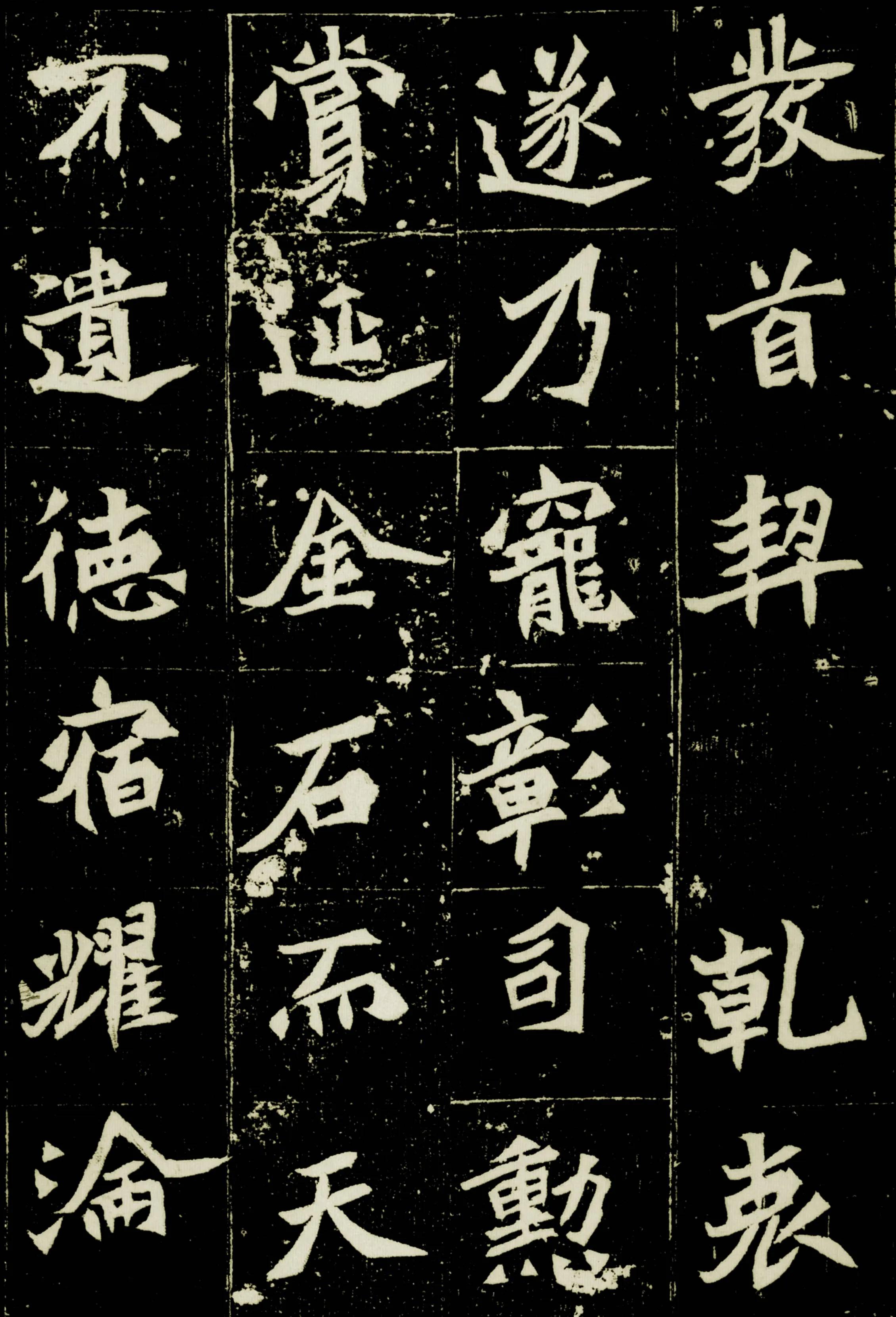

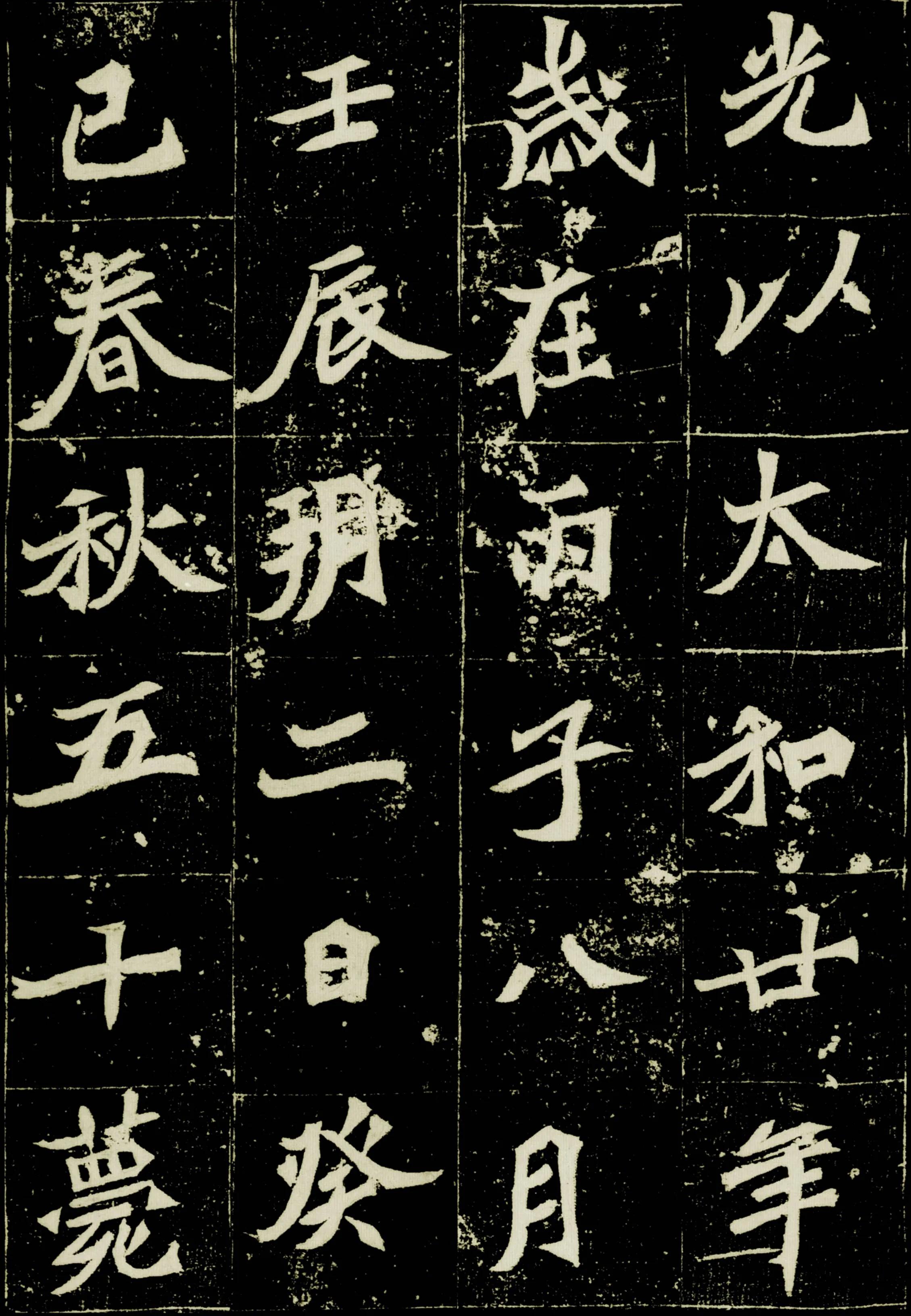

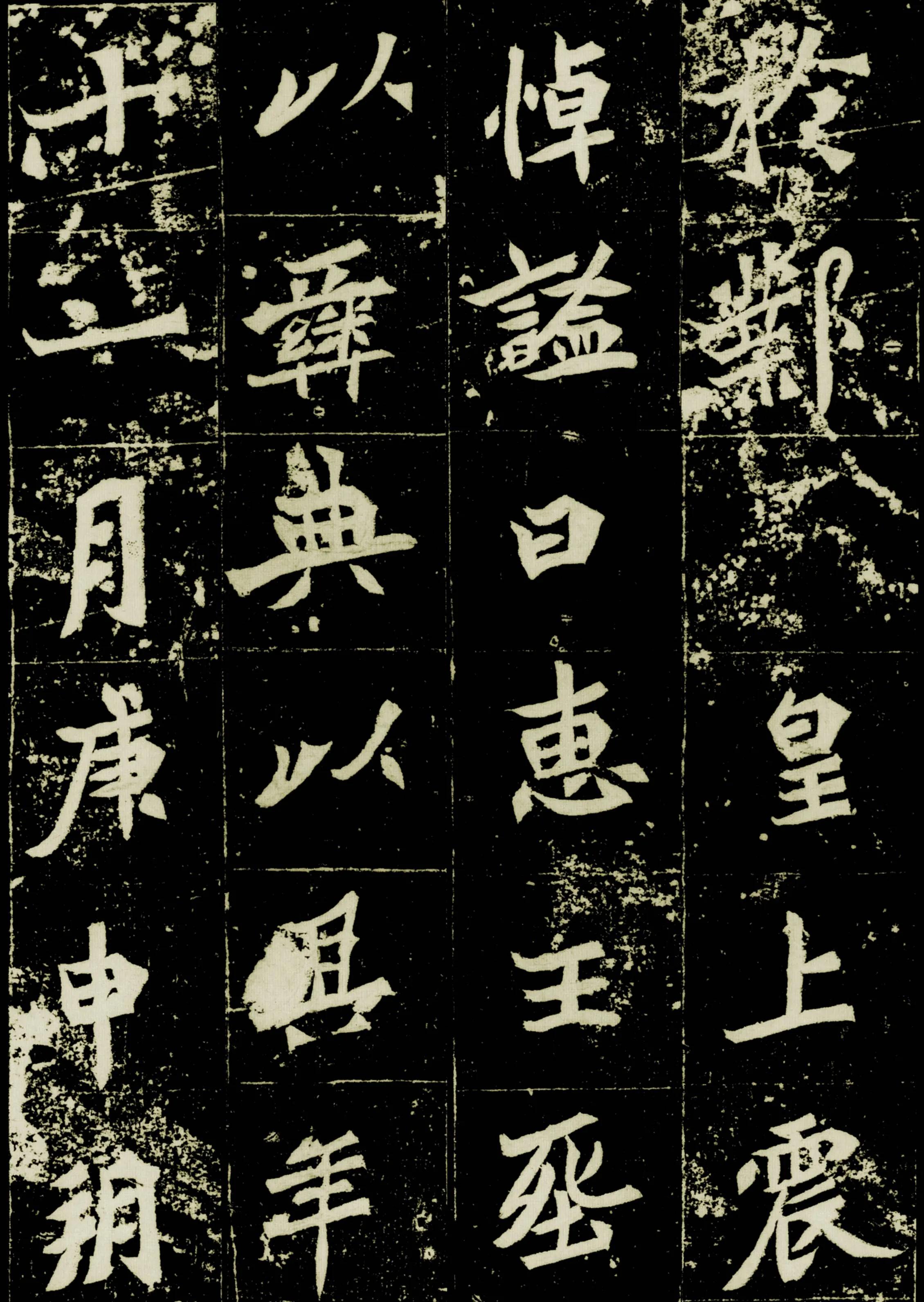

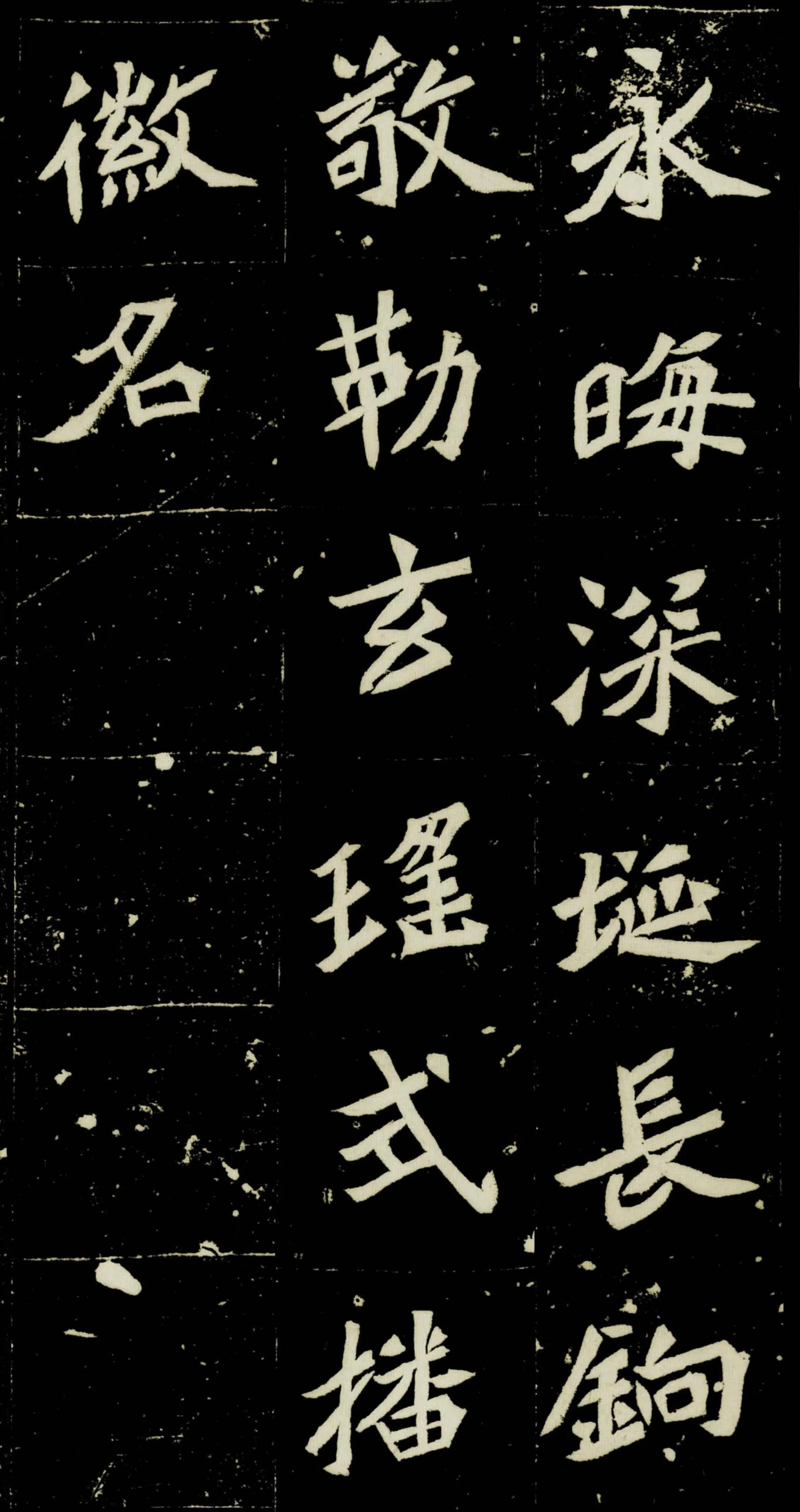

墓志用笔以方为主,兼融圆势,呈现出“茂实刚劲,结体紧峻”的总体风貌。横画多向右上欹侧,起笔切锋凌厉,收笔顿挫明显,隶书“蚕头燕尾”特征消退,代之以楷书笔势的果断。点画处理尤为独特,三角形点广泛应用,部分捺画以点代笔,既保留金石刻凿的锐利感,又强化了字形的节奏变化。

字形结构打破“横平竖直”传统,中宫紧收而撇捺舒展,整体呈左低右高之势,形成“斜画紧结”的典型特征。章法上,界格规整但字间呼应紧密,行气贯通而不失灵动。

北魏墓志多为书丹后刻,刻工技艺直接影响最终艺术效果。《元桢墓志》刀法爽利精准,既忠实于原书笔意,又通过刀锋的深浅调整强化线条质感。

《元桢墓志》的书法风格与孝文帝汉化改革密切相关。太和十八年(494年)迁都洛阳后,鲜卑贵族全面推行汉制,墓志作为丧葬礼仪的组成部分,其形制、文体、书风均被纳入规范化进程。墓志中“元”姓的使用,直接反映太和二十年“拓跋改元”的政令成果。

北魏中期书法作品《元桢墓志》欣赏

【更多精彩,敬请期待】