"三鼓兄弟,且停停脚!"河堤拐角处蹿出个黑影,差点撞在驴屁股上。陈三鼓勒住缰绳,借着残月看清是村东头开茶棚的王二娘。老太婆挎着个蓝底白花的包袱皮,里头鼓鼓囊囊不知装着啥。

"二娘这大半夜的……"陈三鼓话没说完,王二娘已经把包袱塞进车斗里,枯枝似的手死死攥住他胳膊:"劳驾捎到保定府,交给城隍庙前卖糖瓜的刘四儿。这包袱皮上系着红绳,千万莫要解开!"

陈三鼓刚要推辞,忽听得远处传来铜锣开道声。这声音不似活人敲的,闷沉沉的像是从地底下拱出来。王二娘脸色煞白,哆嗦着往驴车底下钻:"阴兵借道!阴兵借道!"

话音未落,平地卷起一阵阴风。陈三鼓眯着眼望去,只见河对岸影影绰绰现出人影。那些"人"穿着破烂的号衣,手里举的灯笼泛着青光,脚步声整齐得像一把量好的尺子。领头的是个骑白马的黑脸将军,长矛尖上挑着颗血淋淋的人头。

驴子突然前蹄腾空,嘶鸣着挣断缰绳。陈三鼓被甩进芦苇荡,等爬起来时,车斗里的包袱不见了,王二娘也没了踪影。天光大亮后,人们在河滩上找到半截蓝布条,正是王二娘包袱皮上的料子。

这事儿在十里八乡炸了锅。保长赵大牙叼着铜烟袋,在村口老槐树下跺着脚骂:"哪个嚼舌根的乱传谣言?老子昨晚在县城喝花酒,哪来的阴兵?"可他眼角那颗痦子突突直跳,明眼人都瞧出不对劲。

陈三鼓心里犯嘀咕。他记得王二娘塞包袱时,里头叮叮当当像是铜钱声。当夜他翻来覆去睡不着,摸黑去了河堤。月光下,那截蓝布条还在芦苇丛里飘,底下压着个铜锁头,锁眼儿里插着半截钥匙。

正要细看,身后突然响起脚步声。陈三鼓闪进苇丛,见赵保长带着两个团丁,正用铁锹在堤坡上挖什么。月光照在铁锹上,反射出诡异的青光——那分明是陪葬的冥器!

"当啷"一声,铁锹磕到硬物。赵保长亲自上手,刨出个黑陶罐。罐口封着黄符,写着"敕令阴兵借道"。陈三鼓屏住呼吸,见赵保长撕开黄符,倒出把铜钥匙,正和他捡到的半截对得上。

",老东西藏得真深。"赵保长啐口唾沫,"这罐子里头……"话没说完,远处传来鸡鸣。三人慌忙掩了土,抱着陶罐溜了。陈三鼓等他们走远,摸到埋罐处,手指头刚碰到土层,突然像被马蜂蜇了似的缩回来——底下透着寒气,冻得他半边身子发麻。

"三鼓兄弟,来罐高粱烧?"赵保长突然出现在身后,铜烟袋锅子直往他脸上凑。陈三鼓闻到股腥臭味,像是死老鼠烂在铜器里的味道。他借口要去邻村送货,脚底抹油开溜,没留神撞翻了货担。

滚出来的糖瓜里,夹着个蓝布包。陈三鼓心跳如擂鼓——这正是王二娘托他带的包袱!里头除了几串铜钱,还有本泛黄的账簿,密密麻麻记着赵保长这些年贪墨的赈灾款、壮丁费,最后一页夹着张地契,盖着县衙的大红印。

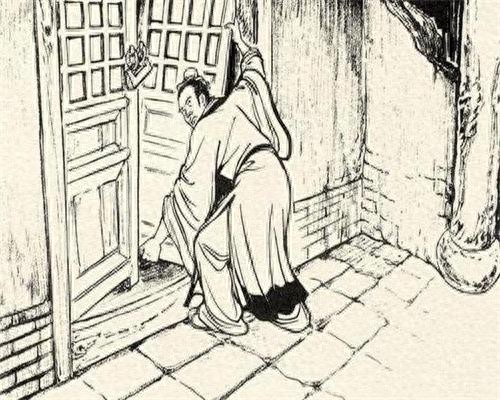

当夜月黑风高,陈三鼓揣着账簿摸到县城。他记得茶馆说书先生讲过,县太爷最爱听《聊斋》,每逢初一十五必要在签押房焚香祷告。陈三鼓翻墙进去时,正撞见师爷捧着个黑陶罐往香炉里插,那罐子眼熟得很。

"大胆刁民!"师爷尖叫着要喊人,陈三鼓抖开账簿:"大人且看,赵保长用阴兵借道的邪术,熔了滹沱河堤下的镇水兽,这是要水淹七军啊!"县太爷接过账簿的手直抖,烛光下,那黑陶罐突然裂开道缝,渗出股黑水。

说时迟那时快,窗外炸雷般响起马蹄声。众人冲出去,见赵保长骑匹纸马,身后跟着百十个纸人,举着青灯笼直冲县衙。县太爷两腿一软跪在地上:"阴兵索命来啦!"

陈三鼓却盯着纸马的眼睛——那眼珠子是用账簿上的墨汁点的!他抄起香炉砸向陶罐,黑水溅到纸马上,顿时燃起绿火。赵保长惨叫着滚下马,现出原形竟是个纸人,怀里还抱着半截铜钥匙。

原来赵保长早年间是个扎彩匠,偶然在河堤下挖到前朝县令埋的镇水兽。那兽嘴里含着把铜钥匙,能开堤坝下的暗闸。他勾结师爷,用邪术熔了镇水兽,又扎纸人扮阴兵,想趁洪水发难时卷款潜逃。

县太爷捡回条命,当即开堂审案。陈三鼓作证时,大堂外忽然飘进个蓝布包袱,正是王二娘那件。包袱皮自动展开,露出账簿最后一页的朱批:"天网恢恢,疏而不漏。"

后来滹沱河重修堤坝时,挖出个石龟,背上刻着"阴兵借道处,阳人莫擅行"。陈三鼓再走夜路,总要把货担里的糖瓜分给野鬼,嘴里念叨:"吃人嘴软,拿人手短,各位阴兵老爷高抬贵手。"说来也怪,自此再没听过铜锣开道声,只有风过芦苇的沙沙响,像是有无数人在暗处点头。

这故事在茶馆里传了三十年,渐渐变了味。有说陈三鼓是钟馗转世的,有说王二娘是河神姥姥的。直到解放后修水库,民工在堤基挖出成箱的铜钱,上头铸着"阴兵饷银",才又勾起这段公案。老人们吧嗒着烟袋锅子说:"哪有什么阴兵,都是人心里的鬼在作祟。"可每当月圆之夜,还是有赶夜路的人声称见过青灯笼,只是走近了看,哪是什么阴兵,分明是些扛着铁锹的治河民工,影子被月光拉得老长,像极了古代军阵。