一、历史经纬:末代王朝的货币革新

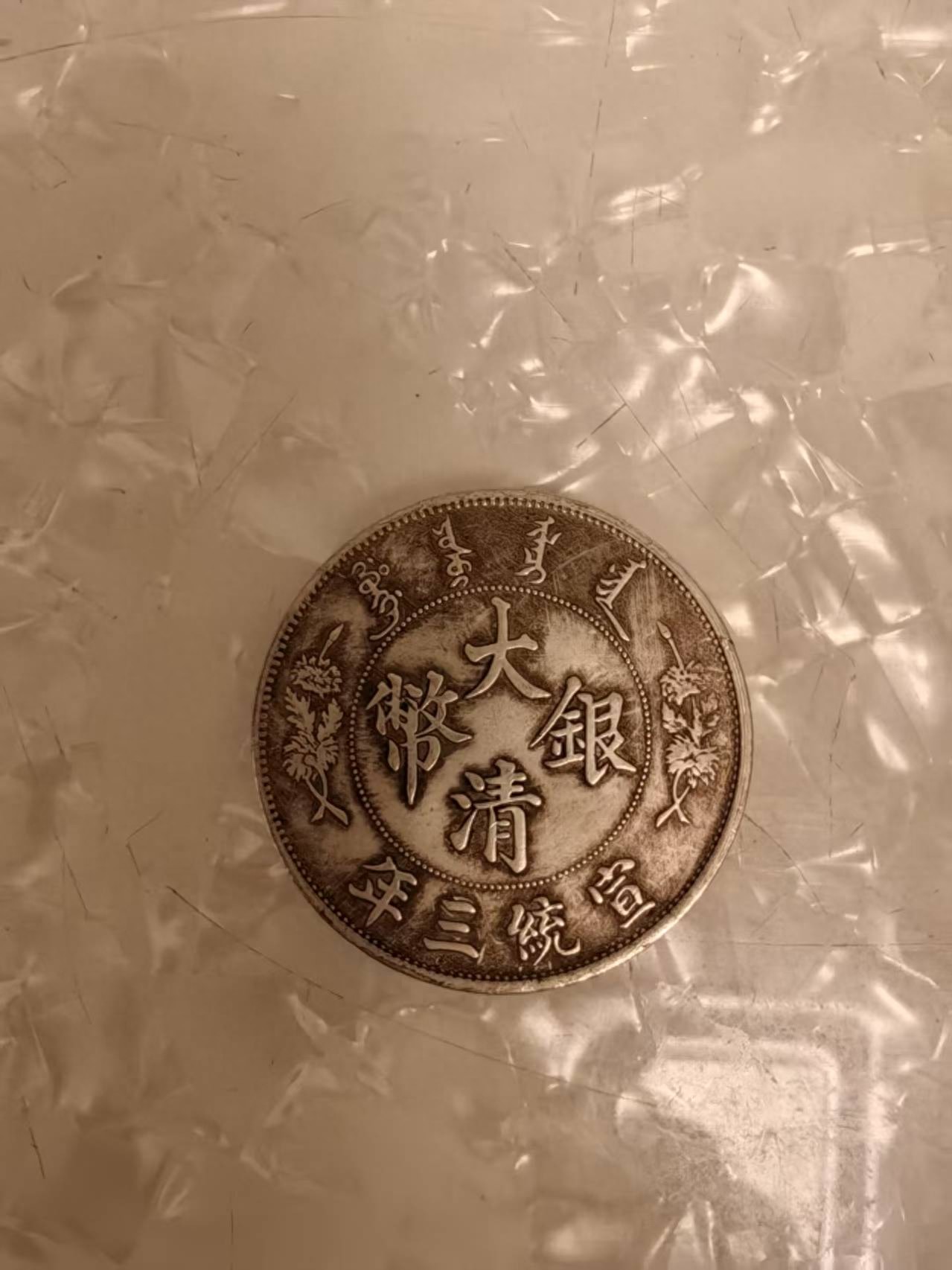

宣统三年(1911年)大清银币的铸造,凝聚着晚清币制改革的最后努力。1908年《币制则例》颁布后,清政府着手建立以“圆”为单位的银本位体系,天津造币总厂于1910年引进英国伯明翰造币厂设备,开启新国币试制工程。1911年3月,由意大利雕刻师路易奇·乔治(Luigi Giorgi)主持设计的“宣统三年”系列银币正式投产,涵盖壹圆、半圆、贰角等五种面值。据《天津海关十年报告》档案记载,截至同年10月武昌起义前,全国共铸造壹圆主币约280万枚,其中85%留存于造币厂库房未及发行,使其成为清代机制币中流通时间最短的品种。

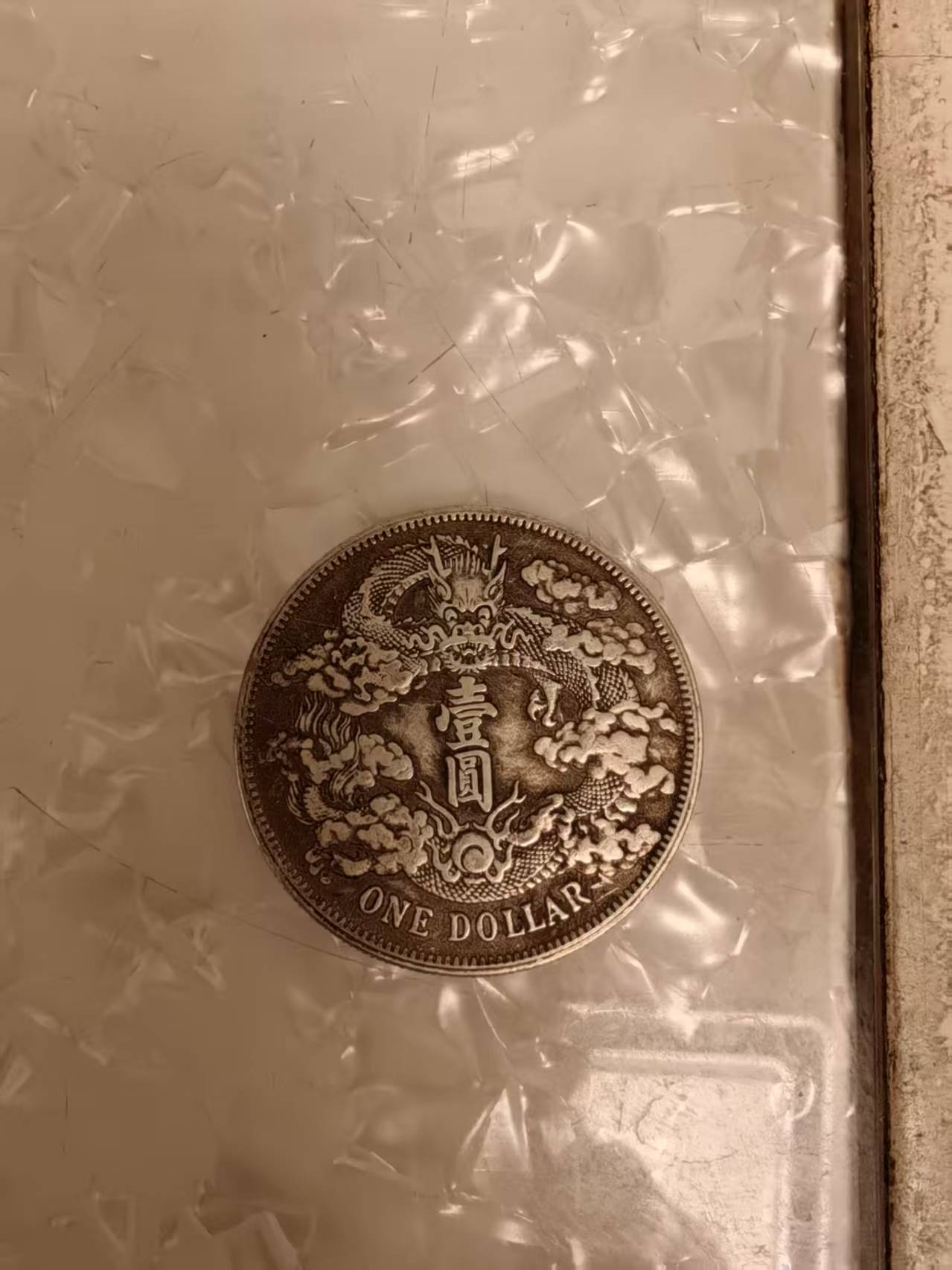

该系列银币设计经历三次重大调整:首次试样保留传统“光绪元宝”风格;二次修改引入西式嘉禾图案;最终定稿确立“曲须龙”标准样式,龙纹由九根长须改为五根短须以增强立体感。上海金融博物馆藏原始设计稿显示,乔治在龙鳞雕刻中创新运用“双向交叉阴刻线”技法,单枚银币龙鳞数量精确控制在186片,每片鳞甲呈现0.1毫米的微凸弧度,此项技艺直至1930年代才在欧洲造币业普及。

二、铸造绝艺:中西合璧的工业美学

宣统三年银币的铸造标志着中国机制币工艺的巅峰。采用“电铸母模”技术:原模经硝酸电解铜沉积成型,表面镀铬处理使模具寿命延长至50万次压印。银坯制备遵循“九炼法”,将墨西哥鹰洋熔炼后加入精铜调节硬度,成色严格控制在89%银、10%铜、1%锡的法定比例。北京科技大学材料实验室的显微分析显示,该银币晶粒尺寸为8-12微米,较光绪元宝缩小40%,致密度的提升使其耐磨损度提高三倍。

图案雕刻展现精密机械美学:正面“大清银币”四字采用北魏碑体改良的“馆阁楷书”,笔划末端0.2毫米的楔形收锋需借助十倍放大镜雕刻;背面蟠龙双眼镶嵌0.5毫米铂金圆点,在特定光线下产生“画龙点睛”的灵动效果。边缘防伪技术独具匠心:沿用“橄榄齿”与“直齿”交替排列的复合齿边,每枚银币均匀分布180个齿槽,齿深0.3毫米的精密标准令私铸者难以仿制。

三、纹饰密码:帝国黄昏的符号叙事

钱币图案系统构建起传统与革新交织的视觉语言。正面中央满汉文“宣统三年”采用同心圆嵌套设计,隐喻“多元一体”的政治构想;珠圈外缘四朵米字纹取自《营造法式》中的官式彩画元素,象征四方安定。背面蟠龙造型突破传统程式:龙身扭转角度加大至45度,龙爪握持的“玄珠”改为西式十字星,龙尾分叉形态参考了德国1905年帝国马克的设计,体现清末“中学为体,西学为用”的变革思想。

边缘铭文暗藏时代密码:英文“TAI-CHING-TI-KUO SILVER COIN”的拼写方式,既区别于光绪年间的威妥玛拼音系统,又未采用民国后的罗马字规范,成为考证清末语言政策的重要物证。中国钱币博物馆藏试模样币显示,造币厂曾设计过“飞龙在天”“水龙戏珠”等七种龙纹方案,最终定稿的“曲须龙”因兼具威严与亲和力而被选定,这种审美取向深刻反映了王朝末期的复杂心态。

四、收藏图景:历史稀缺的价值投射

近三十年来,宣统三年银币始终领跑中国机制币收藏市场。据雅昌艺术市场监测数据,1995-2023年间,PCGS评级MS63分以上的曲须龙主币价格从2.8万元攀升至280万元,年均复合增长率达14.6%。2022年北京保利春拍中,一枚带乔治签字的“长须龙”样币以1725万元成交,创中国机制币拍卖纪录,其单位重量价值是等重黄金的150倍。

收藏价值评估遵循“四位一体”标准:

- 版别稀缺度:“反龙”“长须龙”等试铸版存世不足百枚,市场溢价可达普通版的300倍;

- 原始状态:要求币面保留出厂银霜,底板无划痕,龙鳞完整度超过90%;

- 历史关联性:带有原装蜡封包装或造币厂档案编号者,价格提升50%以上;

- 国际认证:NGC、PCGS等权威机构评级分数每增加1分,价值递增30%-40%。

全球现存顶级品相(MS65以上)的宣统三年主币不足120枚,其中78%已进入博物馆与基金会永久收藏,市场流通珍品逐年递减。

五、未来展望:文化符号的多维重生

在数字技术推动下,传统钱币正拓展新的价值维度。故宫博物院2023年推出的“数字文物活化”项目,通过纳米级三维扫描还原宣统三年银币的微观铸造痕迹,观众可借助AR眼镜观察模具的0.05毫米雕刻深度。区块链技术的应用为收藏注入新活力:中国钱币学会联合蚂蚁链推出的“数字孪生认证”,将实体钱币的光谱特征与历史流转信息永久上链,有效解决赝品泛滥的行业痛点。

学术界持续揭示其世界性价值:大英博物馆2024年“丝路货币”特展将宣统三年银币与同期奥斯曼帝国金币并列展出,揭示两者在应对西方经济冲击时的相似策略;德国柏林工业大学机械系通过有限元分析,证实其齿边防伪设计直接影响了1920年代瑞士法郎的边齿革新。这种跨文明的技术对话,使其超越地域局限,成为研究全球货币现代化进程的关键标本。

这枚诞生于帝国黄昏的银币,既是传统铸钱艺术的收官之作,也是近代货币工业化的里程碑。在历史价值与艺术价值的共振中,它持续焕发着跨越时空的文化魅力,为今人留存解读晚清社会变革的珍贵密码。