近年来,“结婚不领证”这一现象逐渐浮出水面,并悄然成为部分女性在职场中的一种“生存策略”。这种选择并非出于对婚姻本身的抗拒,而是为了应对职场上隐秘却无处不在的性别歧视。在2025年的今天,越来越多的女性开始用这种方式平衡工作与生活,试图在婚育和职业发展之间找到一条出路

一、现象观察:工位上的"未婚"新娘

在郑州某互联网公司的茶水间,28岁的项目经理Lisa(化名)正在反复练习一句话:"我还没结婚呢。"这句话将在下午的部门会议上被使用——当领导问及她的婚育计划时。而事实上,三个月前,她刚在家乡举办过一场盛大的婚礼,只是没有领取结婚证。

这种"婚礼照办、证件不领"的新型婚恋模式,正在25-32岁职场女性中悄然蔓延。社交平台上,相关话题讨论量半年增长470%,#职场隐形新娘#话题阅读量破3亿。某婚庆公司数据显示,2024年承办的婚礼中,有17%的新人未办理结婚登记,较三年前增长11个百分点。

二、结构性矛盾:企业效率与生育成本的博弈

1. 企业的生存算术

一位制造业HR算过一笔账:雇佣一位可能怀孕的女性员工,意味着至少6个月的产假工资(约4.8万元)、岗位替补培训成本(1.2万元),以及可能存在的哺乳期工作效率折损。这使企业在同等条件下,自然倾向选择"零风险"候选人。

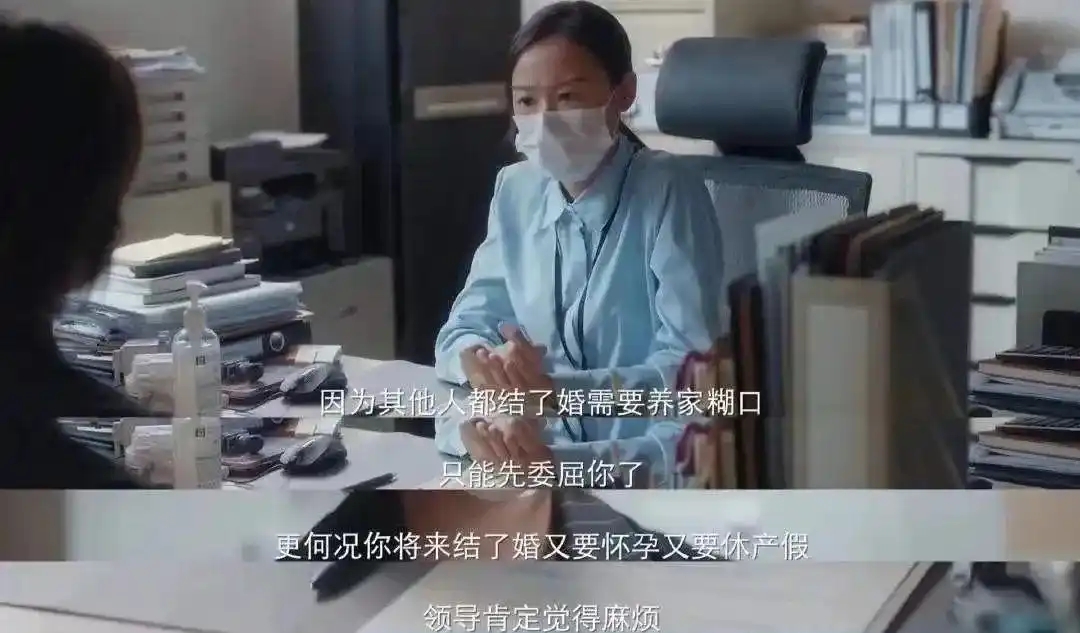

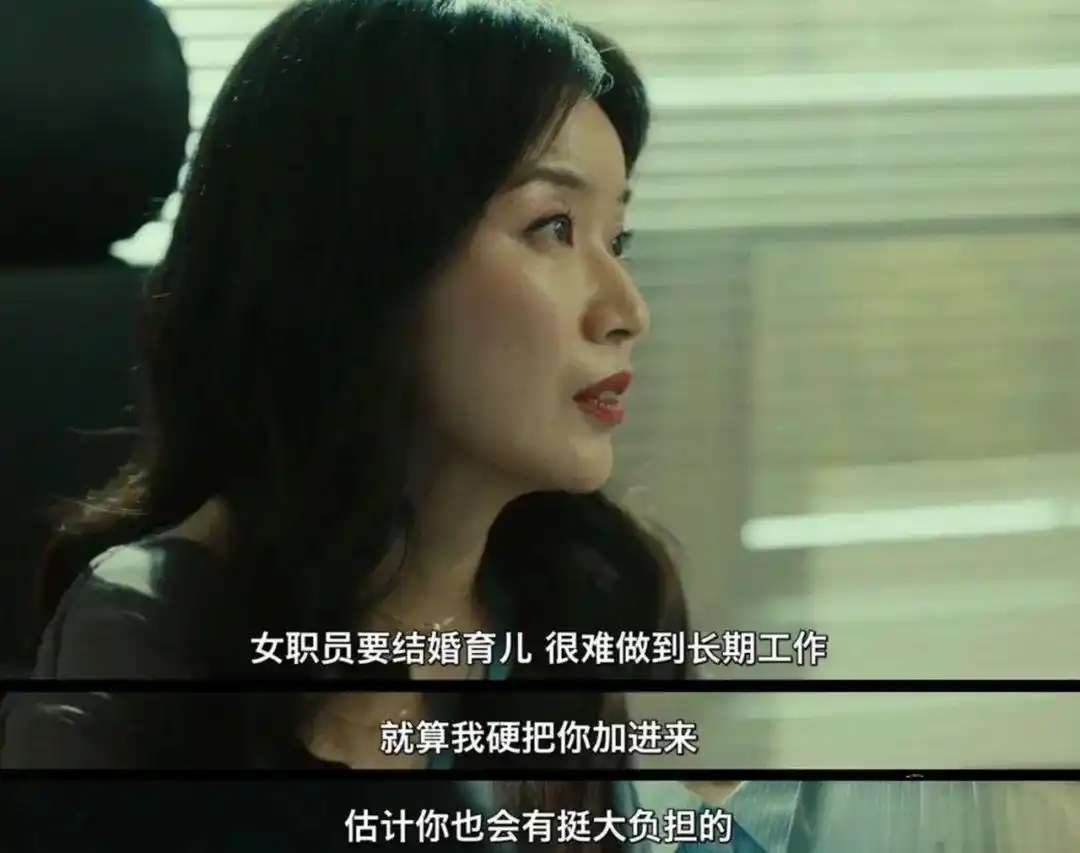

2. 法律真空中的灰色操作

虽然《劳动法》明确禁止婚育歧视,但企业通过隐晦手段规避风险:

- 简历筛选时自动过滤28岁以上女性

- 部门聚餐时"不经意"询问生育计划

- 绩效考核中设置"全勤系数"等柔性门槛

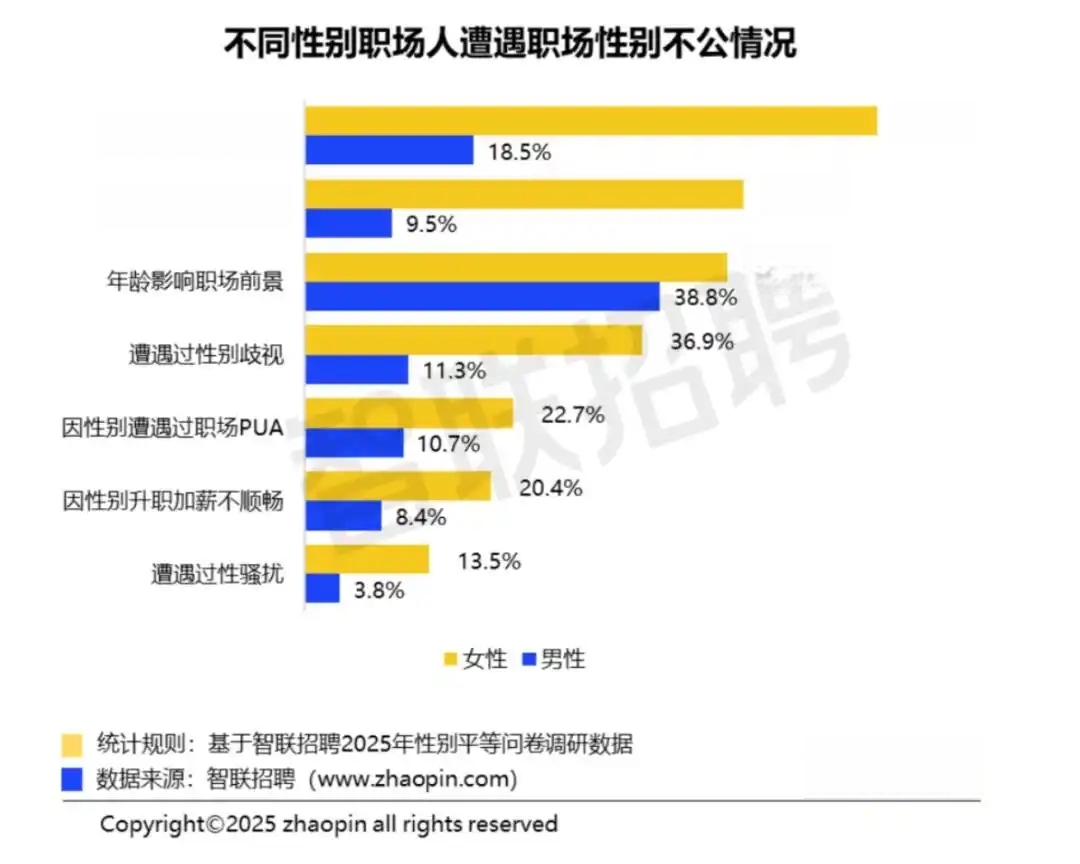

这使得超过68%的女性求职者选择隐瞒婚姻状况,45%的已婚未育女性遭遇过晋升阻滞。

三、个体困境:在钢丝上跳舞的新世代女性

1. 迪迪们的双重人生

合肥某私企财务迪迪的工位抽屉里,藏着婚礼当天的合照。她在公司通讯录的婚姻状态栏填写"未婚",朋友圈分组设置精确到部门同事。这种割裂感在每月10号达到顶峰——那天她要给丈夫转账共同房贷,却要在OA系统中申报"单身租房补贴"。

2. 薛定谔的生育权

药企实验员卢阳制定了严密的"人生进度表":

- 若2025年跳槽成功,生育计划延至2028年

- 若继续现职,则在2026年申请"突击怀孕"

这种将生育权与职业发展绑定的现象,使35%的职场女性出现睡眠障碍,22%产生焦虑型消费倾向。

四、社会镜像:从"婚姻登记"到"关系契约"的范式转移

1. 法律关系的解构与重建

新一代女性正在重新定义亲密关系:

- 财产独立:72%的无证夫妻采用"AB账户制",各自承担特定家庭开支

- 责任约定:制作《非婚同居协议》明确家务分工、赡养义务等

- 退出机制:约定"冷静期"和财产分割预案

这种去制度化的关系模式,使离婚诉讼率下降18%,但同居财产纠纷案上升37%。

2. 代际观念的激烈碰撞

当90后女孩宋怡向父母解释"只办婚礼不领证"的决定时,经历了一场价值观念的激烈交锋:

- 父亲认为这是"对婚姻的亵渎"

- 母亲却支持:"当年要是没那张证,我能早十年创业"

这种代际差异在三四线城市尤为显著,体制内单位仍将婚礼视为"事实婚姻"的认定标准。

五、破局之路:在冰山上点燃火把

1. 政策层面的破冰尝试

- 浙江省试点"生育成本社会化分摊"机制,企业每雇佣一名适龄女性,可获得税收减免

- 北京市将婚育状况纳入HR信用体系,存在歧视行为的企业将影响贷款资质

2. 企业端的范式创新

某科技公司推出"生命周期管理系统",允许员工自主设置:

- 职业上升期(暂缓生育)

- 能力储备期(接受转岗培训)

- 家庭建设期(弹性工作+岗位保留)

该系统使女性员工留存率提升27%。

3. 个体觉醒中的微光

越来越多的女性开始实践"反脆弱"策略:

- 建立"生育保障金"专项账户

- 考取HR认证、心理咨询师等"护城河"资质

- 参与女性创业者联盟实现资源置换

正如程序员米莱所说:"当制度不能保护我们时,就要把自己变成不可替代的代码。"

这场静默的抵抗运动,既是对职场性别歧视的无奈回应,也是新女性重新定义人生脚本的宣言。当68%的Z世代女性认为"结婚证不再是必需品",我们或许正在见证一个新时代的来临——在那里,每个女性都能自由选择何时戴上婚戒,而不必担心因此失去事业的王冠。