热点推荐

热门图文

点上方蓝色字体一键关注书画 | 篆刻 | 鉴藏 | 国学 | 人文 | 历史

来源 l 《书迹:中国古代书法研究》、北京大学人文社会科学研究院

作者l 雷德侯

译者l 吴秋野

关于六朝时期王氏家族的书法与天师道之关系,陈寅恪先生在《天师道与滨海地域之关系》一文中曾有过专门的讨论。此后,国内外罕有学者在此议题上有所推进。德国汉学家雷德侯的《六朝书法中的道教因素》一文,试图在王氏书法与道教写经之间建立起内在关联,他甚至认为王献之的书法风格与道教秘仪中的书写十分相似,这为我们思考六朝时期书法与宗教的关系提供了新的思路。

六朝(公元3至6世纪)是中国书法史上最具决定性的时代之一。一些奠定了此后数百年书法进程的新发展正是从这一时期开始形成的:书法已演进为一种文化精英所实践的艺术形式;书法作品第一次作为艺术品被收藏;有关书法的理论文章出现了;最晚发展起来的三种书体——草书、行书和楷书,得以最终定型,此后书法再没有产生新的书体。

在六朝诸多的书法大师中,最著名的是王羲之和王献之父子。他们被称为“二王”,是所有中国书法家的典范。二王的艺术在其生前已备受赞誉。然而在约两个世纪的时间里,二王的影响只局限于中国南方。直到6世纪末中国再度统一以后,他们的风格才得到更广泛的传播,逐渐成为全国性的书法典范。唐太宗在位期间(626-649),更是大力宣扬王羲之的风格。从这一时期开始,二王尤其是王羲之的书法逐渐被视为经典并成为主导中国书法史千余年延续性风格传统的基础。

然而,想要探究从4世纪到7世纪王体风格传统的形成过程,却面临着一个巨大的困难,二王的原作没有遗存。他们的作品仅以后来的临摹本存世,而且最早的临摹本只能追溯到唐代,虽然后来有了碑拓本,但碑拓本最早的年代也只能追溯到宋代。材料的稀缺使得确切理解王体传统在唐以前的早期发展十分困难。本章力图从与其同时代的另一书法传统“茅山道教派”的传统抄经角度来梳理王体传统的早期形成过程。这将有助于更好地理解归于二王的风格与美学成就,也有助于观察这一书法传统形成与流传的模式。

▴帝王名臣像册之王羲之

现藏于故宫博物院

本章的讨论,可以从简单回顾王体传统形成时期几位关键人物的生平开始。二王的家族来自山东琅邪,王羲之生于西晋时代(266-316),就在公元311年旧都洛阳惨遭沦陷前不久,王家与其他贵族一同逃到了南方,在南方建立起东晋王朝(317-420)。王羲之父亲的堂兄弟王导(276-339)领导了新王朝的建立,并在新王朝中担任首任宰相。

很多时候,二王被视为书法经典传统的开创者。然而,考虑到各种新的进展是发生于东晋文人阶层内部,因此,这种认识其实只在一定程度上接近历史的真实。二王的许多同代人,卓越的政治家、官员和军事领袖都是当时著名的书法家。在一些书道兴旺的家族,这种情况尤其突出。二王就出自这样的家族,王家除了王羲之、王献之,还产生了不少杰出的书法家。郗家也是这样的家族,和王氏家族一样,郗家也是从北方迁来的,他们与王家是姻亲,王羲之与王献之的妻子都姓郗。此外,谢家也是来自北方的书法家族,谢家因书法而获得尊敬的成员包括诗人谢灵运(385-433)和他的叔祖、当时最杰出的人物之一一谢安(320-385)。除了有权势的政治移民,一些公元311年前就生活在南方的贵族家族,也出现了不少技艺纯熟的书法家。许家就是其中之一,后文我将详细论及许家一些成员。北方的贵族流亡者大多都追随“天师道”,俗称“五斗米道”。该教植根于琅邪一带的沿海地区,发端于2世纪下半叶,是道教最早也是最重要的有组织的宗教形式之一。王家与五斗米道的渊源很深,而且可以追溯到汉代。《晋书·王羲之传》特别提到王氏家族几代人都修炼五斗米道。

一直到4世纪,王氏家族依然追随着这一教派,王家与该教保持联系的迹象之一是王家许多成员的名字以“之”字结尾,特别是王羲之、王献之所属的这一支。这种名字在当时经常出现。与包含“道”字的名字一样,“之”字经常被天师道的信奉者使用。

这里还可以引用一些考古证据,1965年在南京附近发现的王氏家族墓中,有一座墓的墓主人是王羲之的堂妹王丹虎,这座建于公元359年的墓中出土了200多粒辰砂药丸,被认为是有名的“长生不老药”。

而王羲之自己与道教信仰之间的联系也不仅仅限于表面。他的传记中记载:

与道士许迈共修服食,采药石不远千里,遍游东中诸郡,穷诸名山,泛沧海,叹曰:“我卒当以乐死。”

另一个史实也能说明道士许迈与王羲之之间的紧密关系,在《晋书》中,许迈的传记是附在王羲之传记之后的。有的时候,他们两人还和亲戚一起修炼,其中就有王羲之的妻弟郗愔(313-384)。

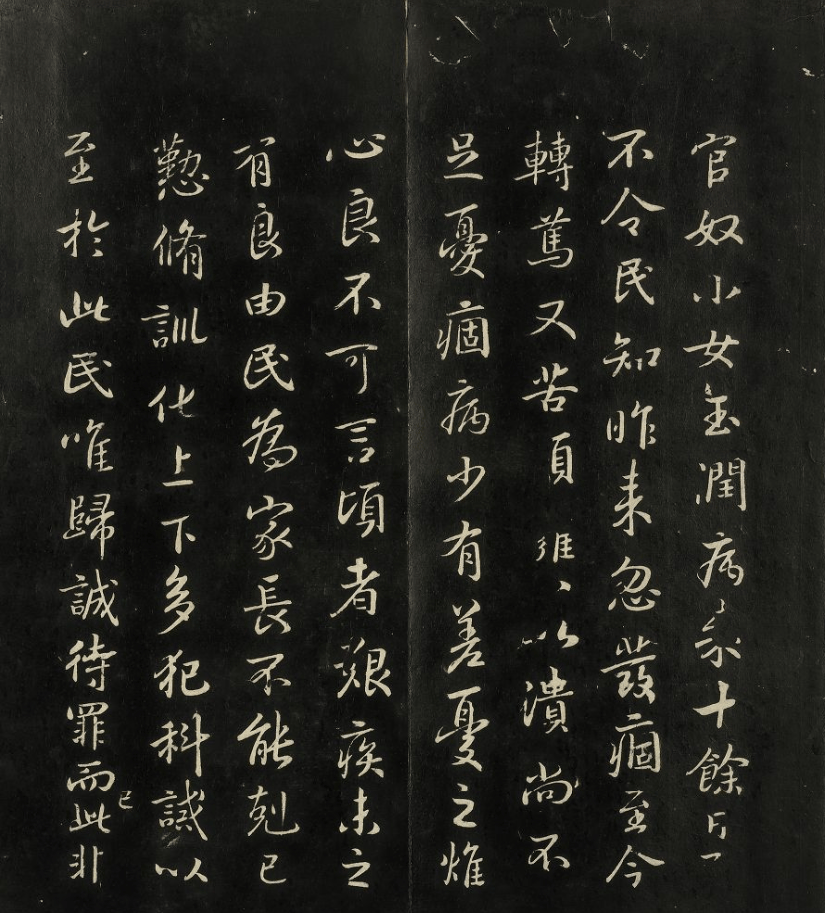

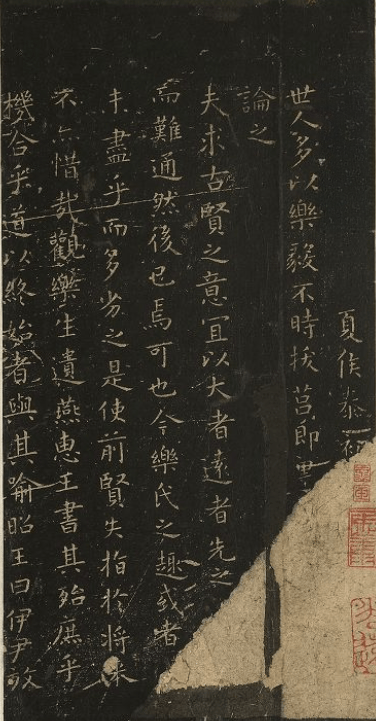

王羲之的文字也透露了他的宗教倾向。他的个人信札显示出他对道教治病功效诚挚而热切的信仰。比如著名的《官奴帖》就是他写给一位道士的,在信中,他表达了对小孙女长达十天的病症的忧虑,描绘了小孙女的症状并请求道士帮助,同时也流露出因少于善行而遭受灾祸的自责。

▴王羲之《官奴帖》

现藏于台北故宫博物院

在书写楷书作品时,王羲之也喜欢书写有道教内容的或者有道教含义的文本。《乐毅论》《黄庭经》《东方朔画赞》是流传至今的、被视作王体楷书最好的三件范本作品。《乐毅论》讨论了战国时期的将军乐毅,据说他的家族传承老子的教义。《黄庭经》则是最早的、最有影响的指导玄思修炼的道教经籍。东方朔则是因为帮助汉武帝获取了神桃并拥有一些神奇的能力而为世人所知。

有一则著名的故事记载了王羲之曾经为一位道士书写道教经典的经书《道德经》,以此换取这位道士的一笼鹅。这个故事通常用来说明王羲之是一个行为脱俗的人,他不顾及自己的社会地位,任一时之兴,竟用自己的艺术服务于一个名不见经传的小道士。王羲之之所以喜欢鹅,传统的解释是,鹅颈优雅的姿态启发了他的用笔。但现代学者陈寅恪指出,丹药专家很重视鹅的药用价值,同时,抄写像《道德经》这样的经典,对一个书写者来说,也是宗教功德的积累。

二王中的小王,即王献之,是王羲之的第七个儿子,他同样敬守道教信仰这一家庭传统。当他病重时,家人为他上“章”天帝,他本人也向道士忏悔。在他去世之前,他的兄弟王徽之(?一388)曾经求问于道教高士是否可以延长他的寿命。

和他的父亲一样,王献之也誊抄道教经文。比他晚五百年的宋代大书法家及收藏家米芾研究了他遗存的书法作品,米芾记录说:

李公麟云,海洲刘先生收王献之画符及神一卷,咒小字,五斗米道也。

很难想象,二王活动于温文尔雅、深奥微妙的文人圈,能结识支遁(314-366)这样著名的佛教高僧,但自身却是观念狭隘而教条的人(这实在与他们通达的文化气氛不协调)。道教观念深植于王氏家族的事实,显而易见。另一个故事也可以说明这一点。王羲之的第二个儿子王凝之(?-399)曾任会稽内史,即王羲之度过生命最后时光之地的军事长官。当孙恩(?-402)带领着叛军攻打会稽时,王凝之不是去准备防御,而是“方入靖室请祷,出语诸将佐曰:‘吾已请大道,许鬼兵相助,贼自破矣。’”他只请求神灵保佑,等待神灵消灭来犯的叛军。结果,他为此付出了生命的代价,死在叛军将领的手下。

六朝是书法理论文献上升的时期。写于唐代之前王体传统形成期的书法理论著作,还有十余种遗存至今,它们大多都对二王的书法进行了讨论。其中最早的、录有书家生平信息和评注的著作是羊欣(370一442)的《采古来能书人名》。

羊欣是第一个赞扬王羲之作为书法家其成就无人能及的人,他说王羲之“古今莫二”;同时,他还将王羲之与王献之的风格作了明确的区分:“王献之……骨势不及父,而媚趣过之。”这一结论对后世评论家影响很深,甚至在公元644年到646年间奉皇命编辑的《晋书》,也引用了羊欣的评价。

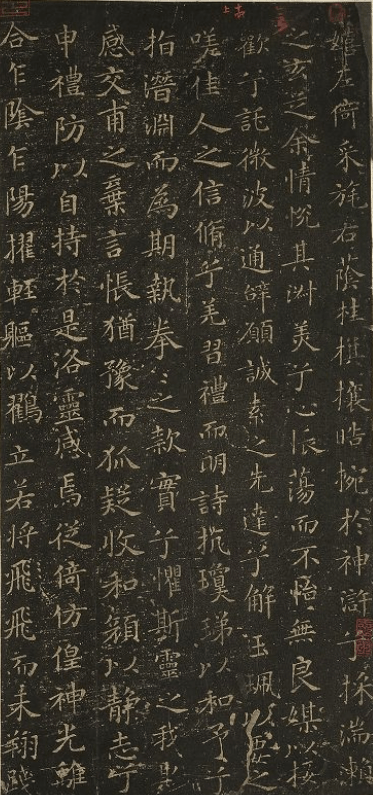

▴王羲之《洛神赋》

现藏于台北故宫博物院

羊欣的观点之所以如此重要,其中一个原因就是羊欣与王羲之相识。王羲之去世前几年,任吴兴太守时,遇到了羊欣并且非常喜欢这个年轻人。于是羊欣跟随王羲之学习书法,后来自己也成了一位出色的书法家,并且延续着老师王羲之的传统。

羊欣与道教的关系远比二王更直接。羊欣的祖父羊权是一位道家玄士,他将自己在玄想中获得的启示一一记录下来,其中一首玄诗至今还存留于史。羊欣的传记提到其祖父酷爱黄老学说,经常手书对神灵的许愿,这是道教醮法仪式的一部分。尽管羊欣精于医术,甚至还编写了一本题为《药方》的药书,可在自己病倒的时候,不是吃药治疗,而是喝符水(和了符咒烧出灰烬的水)。下文将进一步讨论羊欣的道教信仰对于他作为艺术批评家的观念影响。

在二王生前,他们的作品就得以被收藏,这很快就刺激了对二王作品的临摹与仿制。所以从一开始,二王作品的收藏者就面临着作品真实性的鉴定问题。最早对王羲之个别作品进行鉴定讨论的是陶弘景(456-536),他本人也是一位出色的书法家,并与梁武帝(502-549在位)有一篇著名的讨论书法的通信,即《与梁武帝论书启》。在这篇论启中,陶弘景对王羲之著名楷书作品《乐毅论》的真实性提出了质疑,并由此生发出对王羲之其他楷书作品的怀疑,诸如《黄庭经》和至今还存世的《东方朔画赞》。

▴陶弘景像

宋元集绘 冊

现藏于台北故宫博物院

陶弘景是当时非常有影响力的道士,他创立了茅山道教组织,该组织直到唐代都是最有力量的道教流派。陶弘景是通过收集和仔细观察在宗教冥思状态下写成的手稿从而获得书法经验的,他在这方面的丰富经验也使他具备了判断世俗书法的权威。

二王、羊欣、陶弘景都是二王书法传统形成过程中的决定性人物。查阅他们的传记,人们会发现,道教是他们每个人生活中的基本要素。他们代表了书法传统的三个方面:二王代表的是其书法创作因美学特质与风格创新最终成为书法艺术模范的书法家;羊欣代表的是给书法作品以评价并找到适当的术语来描绘作品的批评家;陶弘景则是建立了真迹作品库,使一种艺术传统最终定型的收藏家与艺术史家。下文将从这三个方面来讨论二王书法传统中的道教因素,不过,在此之前,我们将首先探讨一下书法在道教中所起的作用。

在中国,书写的文字总能受到人们的重视,而在宗教领域,书写更是扮演着一个重要而奇妙的角色。从已知最早的、用于占卜的甲骨文开始,文字书写就以多种方式扮演着沟通人与超凡世界间的媒介角色。中国的本土信仰里,包括大众化的及精密而富于组织化的所有宗教仪式中,最典型的特征之一无疑是书写文字被赋予巫术功能。茅山神启就是书法被用于“人神沟通”的一个例子。

茅山神启的中心人物是与二王同时代的玄士杨羲(330一386),364年至370年间,杨羲经历了一系列玄象并在此期间被授予了神义,在宗教仪式般的亢奋状态中,杨羲记下了这些神义。一个多世纪以后的485年,陶弘景开始收集杨羲的这些手稿。499年,陶弘景完成了对这些神启的评释并辑成《真诰》一书。

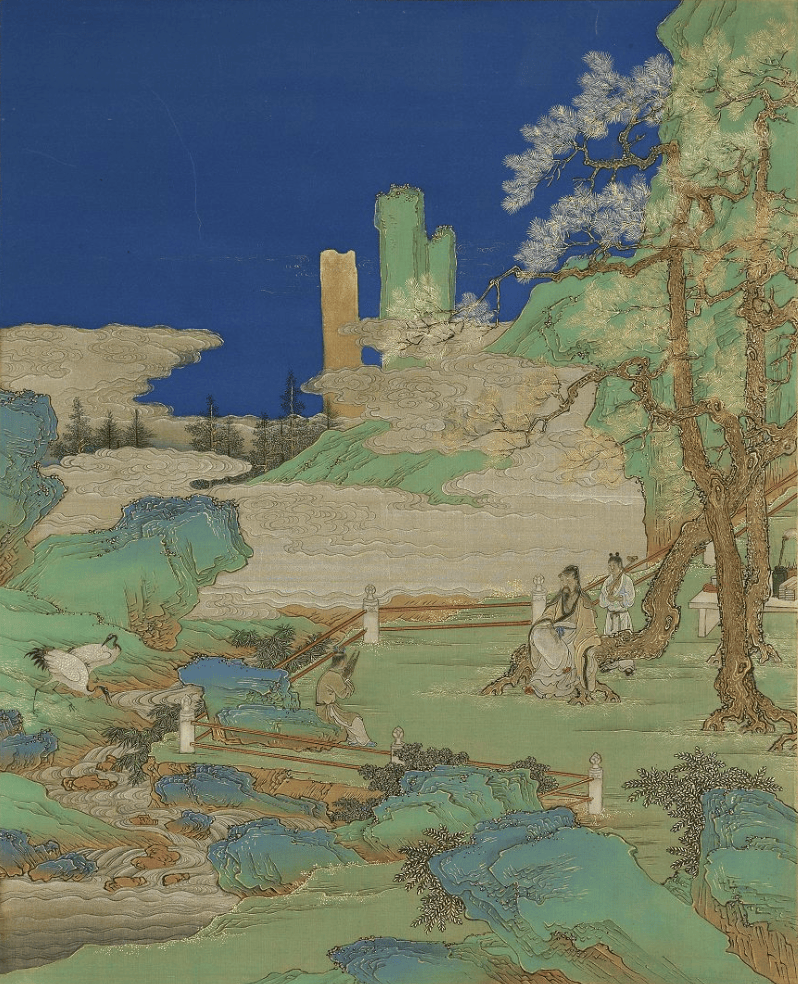

▴陶弘景茅山听笙

群仙图(二) 冊

现藏于台北故宫博物院

这些来自上天的信息包括经文、真人传记和一些辅助性的指导,其中的部分文字此前就已为人所知,《真诰》对其进行了修改,使之形式更为准确。例如,杨羲的手稿中提到有一种新版本的《黄庭经》,《真诰》将其称为《内景经》以区别旧版本的《外景经》。这本让人印象深刻的文集被誉为“早期道教运动最完整的档案”“深奥的道教形成期的最高文学成就”。

《真诰》中的大部分文章都记有确切的受诰日期,同时也提供了受诰时多样的环境情况信息。一些从天而降的神仙会在夜晚造访杨羲,而最常来的是一位美丽迷人、穿着精致衣裙的神仙少女,杨羲用笔抄写诰文的时候,神女就坐在杨羲的床上,握着他的手,在一种庄严的氛围里激励他。

杨羲重新誊抄了这些诰文,并将它们传给了许谧(有时也写成许穆,305-367)及其子许翙(341一约370)。许谧是一位朝廷官员,也是杨羲的赞助人。杨羲是一位性格和蔼又精于书画的人,经许谧的推荐,他后来成为简文帝司马昱(320-372)的皇家秘书。而许谧正是和王羲之一道修炼养生饮食的许迈的弟弟。杨羲的一些启诰则是用于指导王羲之的亲戚郗愔的,由此可以推断,二王是了解茅山派的启诰的。

许谧在今天南京南部的茅山地区有一些财产,他在那里建立了一处专门用于讲道的隐秘的木质建筑——静室。他的儿子许翙的最后岁月,是完全作为一个隐士在茅山度过的。茅山从此成为圣山并成为隐士喜欢的居住地。据说,夜访杨羲的真人中,毛氏三兄弟在前汉时期就曾生活在这里。后来,通过结姻与许家结成亲戚的陶弘景也于492年退隐茅山。正是在这里,陶弘景存放并编辑了他收集的杨羲与许氏的全部原稿。因此,发端于这些启诰的宗教运动后来被视为茅山派道教。

《真诰》还包括一些除杨羲以外其他人传播下来的文本。其中就包括那首启诰了艺术批评家羊欣祖父羊权的诗。陶弘景所见的这首诗是杨羲用草书抄写的,他将其编辑为《真诰》的第一篇。因为它的诰言在公元359年就发生了,因此比杨羲第一次受诰早五年。从359年11月10日开始,羊权每月六次受诰于一位天女,她看上去像20岁左右的少女,美貌惊人。从玄士羊权和他的孙子羊欣的家庭关系来看,羊欣无疑也是了解茅山神启的。

为了解释上天的信息是如何通过书法这一媒介传达到凡世的,《真诰》提出了一整套字体理论。不同类型的字体是有级别之分的,最高层次的是“三元八会之书”,它是最元初的、永恒存在的、并为最高级别天人所使用的字体。这种字体还派生出一些在超凡世界层次较低的以“云篆天书”为基础的字体,而“云篆天书”还可用于书写符咒。这些神圣字体不容易被凡人所理解。层次再低些的字体则变得具体化与人为化了,“云篆天书”就不得不在外在形式上与已定的字体样式和常人短暂使用过的各种字体保持一致。夜访杨羲的天女是不必自己抄写经文的,所谓“手足犹未尝自有所书”,她们借玄士之手书写。通过杨羲的传抄,元初世界原始、纯正的真书进入了可感知的世界并能为人所理解了。尽管人们能看到的只是“迹”而已。例如,陶弘景就曾经这样评价两段经文:

此题本应是三元八会之书,杨君既究识真字,今作隶字显出之耳。

这种被陶弘景称为隶书的正规书体,指的是新隶,也就是《黄庭经》和《戏鸿堂法帖》所显示的后来所称的楷书。杨羲依据夜访者神示给他的文字仔细转抄而来的文本,可能包括了所有的、不适宜以草体传达的经文和真人传。夜访者也有口头的指导,这些指导显然只能口授而无文字,杨羲是用书写速度很快的草书来记录它们的。直到后来,杨羲已享有很高的社会地位时,他才将这些草稿转录为标准的字体。此外,他还添加了有关受诰情况的说明,例如他在转录的经文前会加上如下的文字:

某又襞纸染笔,夫人见授诗云。

在经文后,他又加有:

夫人取视,视毕,曰:“以此赠尔”。

陶弘景因此认得杨羲的这两种书体,即草书书体和楷书书体,他说:

杨书中有草、行多儳赡者,皆是受旨时书,既忽遽贵略,后更追忆前语,随复增损之也。有谨正好书者,是更复重起以示长史耳。

许氏父子依次眷抄这些神秘的文稿,有的时候会抄成几个版本。陶弘景声称杨羲与二许的书迹给了他深刻的印象,他在其中看到了上天启迪的作用,他说:

今睹三君迹,一字一画便望影悬了,自思非智艺所及,特天假此监,令有以显悟尔。

最重要的是,陶弘景称赞了杨羲书法超脱于今古的特性,更有趣的是,他将杨的书法与二王的书法做了对比。

三君手迹,杨君书最工,不今不古,能大能细,大较虽祖效郗法,笔力规矩,并于二王。而名不显者,当以地微,兼为二王所抑故也。

在中国,利用宗教的灵感以书写占卜(扶乩)是一种流传甚广的占卜方式,直到今天,这样的方式还在实践。1972年,笔者就在台湾的一座寺院里亲眼见证了一场占卜扶乩神会,通神者站在桌子前,显然已陷入了一种深深的迷醉中,桌上摆着一个约8厘米见方的盛满沙的浅盒,他手持一根木棍,棍上有一小钩,他就用这个钩子,快速地、狂喜地在沙子上书写了约40分钟。很多时候,他击打沙子的力量很大,以致沙子溅出盒子,飞满屋子,他以动作连续、字迹相连的狂草书写。不时又稍停几分钟,旁边的人随即就用板子扫平沙子。然后,他又会立即重新开始在沙上书写。站在旁边的助手,在认出他写的字时,会大声地读出来,两个誊写员轮流着快速地将所听到的字写出来。

从文献资料看,占卜扶乩神会可以追溯到公元6世纪许多著名的作家如沈括(1031-1095)、苏轼(1037-1011)都提到过这种活动。据说茅山神启是这种风俗的最早实例,石泰安指出,从社会学角度讲,在迷醉状态中,用小棍在沙上书写,还属于大众宗教的领域,而用笔墨书写则是知识阶层的一个特点。尽管没有比《真诰》更早的历史文献提及过这种占卜扶乩书写,但石泰安却令人相信,茅山神启的书写就是一种更早的、更大众层次的扶乩占卜的改良和升华。

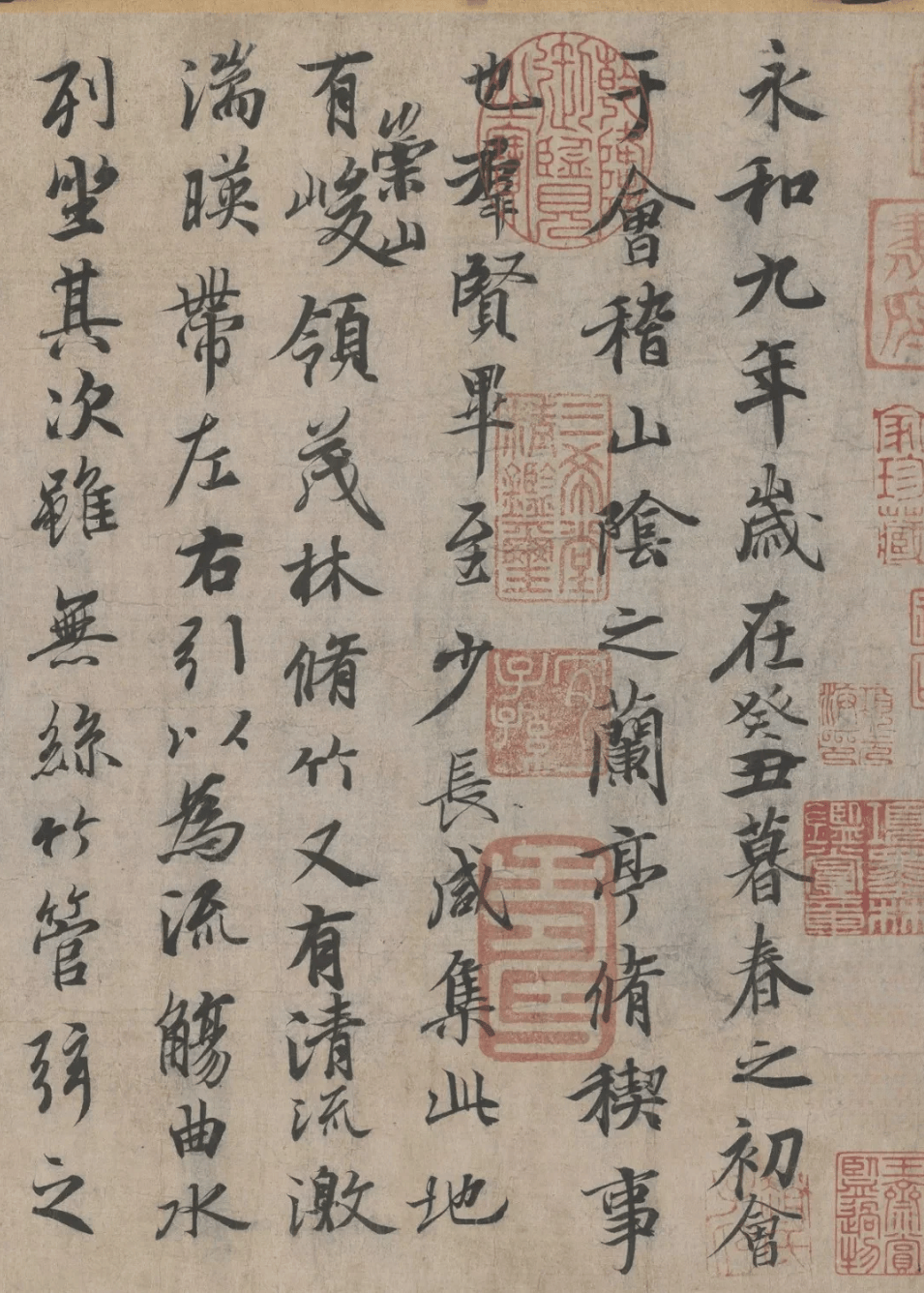

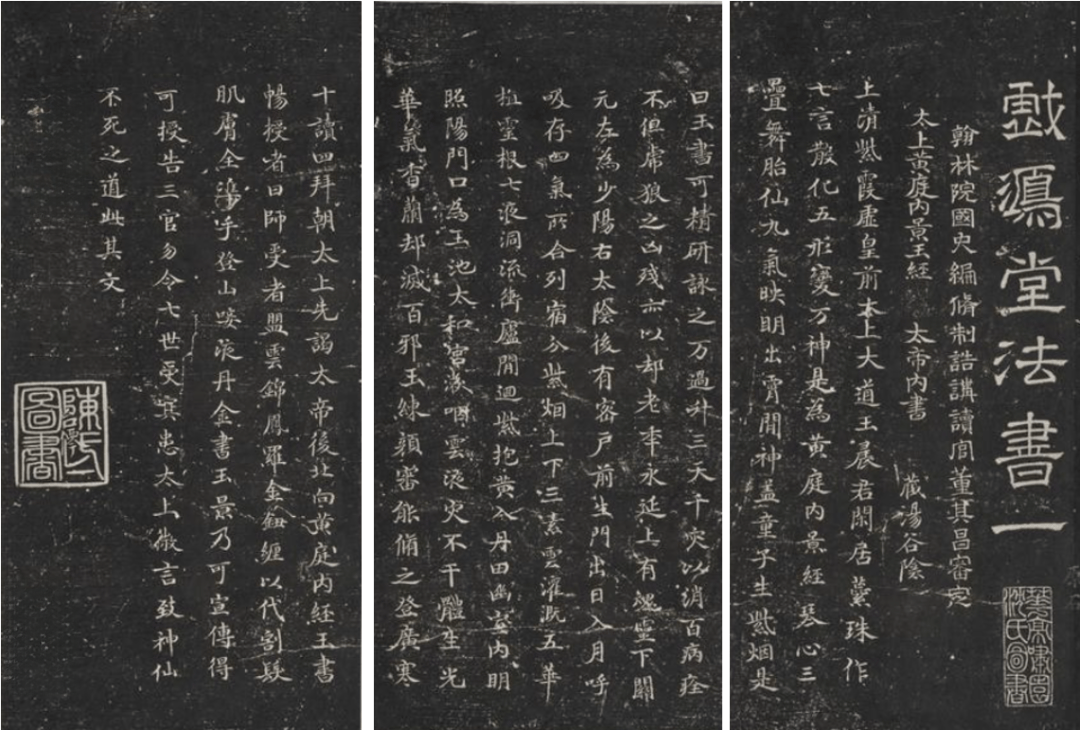

谈到二王的世俗书法,我想先讨论一下二王书法与茅山派抄经间可能存在的风格联系。晋代大师最伟大的成就之一是将使用至今的三种书体一一楷书、行书、草书最终定型。虽然这三种书体之间的界限是流动的,但它们却为书法家界定了可能的艺术“光谱”。人们期待好的书法者应该不止精通一种书体,王羲之被如此推崇的原因之一,就是他在三种书体上都取得了很高的成就。这里所选的《黄庭经》到《十二月帖》是传为二王的几件著名的作品,它们示范了晋代书法家们所实践的书体范围。

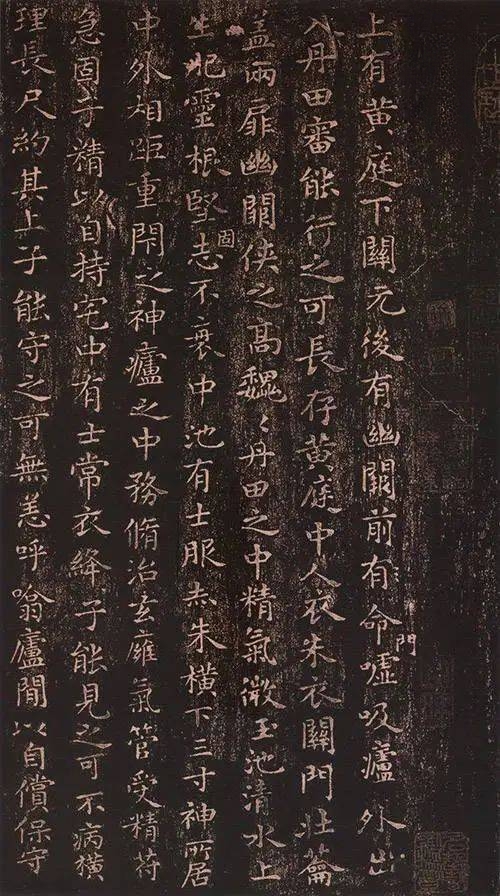

▴王羲之《黄庭经》拓片(局部)

首先要讨论的是王羲之三大楷书之一的《黄庭经》,这种字体是由汉代的旧隶书经过柔和化和精致化发展而来的,每一笔都书写精确。该作品字体方正、结构平衡、笔画间的空间规整。这种书体通常用于正式文本的书写,如儒家经典、佛经、道教经文等,特别是在唐代,为了区别用于书写纪念性石碑的较大的楷书,这种字体也被称为小楷。

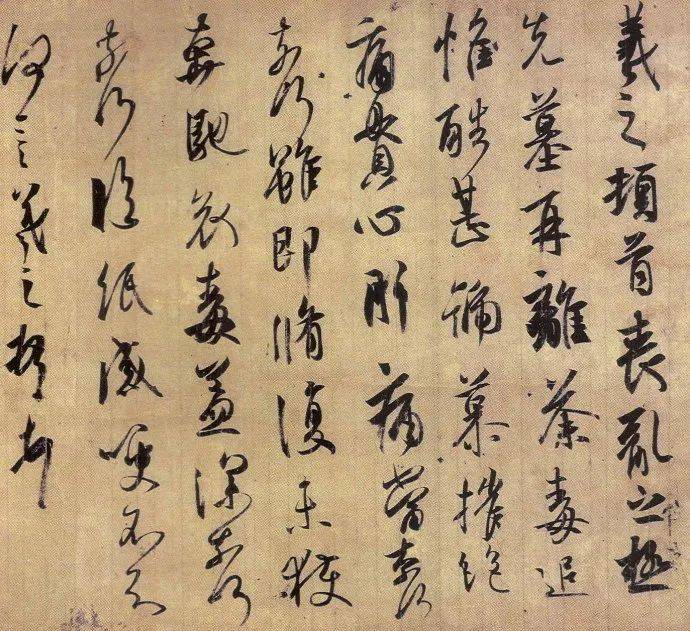

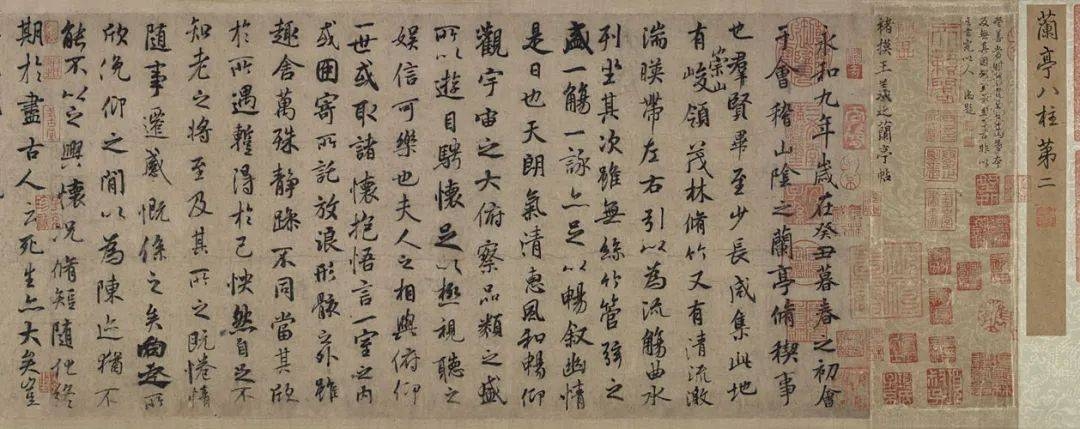

王羲之有名的《兰亭序》可以称为东亚最著名的书法作品了,它是以一种介乎楷书与行书之间的字体写就的,与优美的散文恰到好处地结合为一体。作品中相似的笔画在形式上不断产生微妙的变化,那种自在、字体间架结构上的平衡及空间的协调共同营造出一种艺术韵律并建立起之后数个世纪的书法标准。

▴王羲之《兰亭序》(局部)

现藏于故宫博物院

在晋代的文人圈里,信件书写的艺术是一种特殊的教养。一般来说,一个人会选择用行书或草书写信,用行书写的《丧乱帖》,这件作品的用笔比《兰亭序》略显简略,有些笔画因连续的运笔而连贯在一起。虽然丝毫没有削弱书迹的精致,但是在笔的控制上,此帖却显得更加自由,字体老练而微妙地达成间架结构间的平衡,字间的衔接也相当流畅。

▴王羲之《丧乱帖》(局部)

现藏于日本宫内厅三之丸尚藏馆

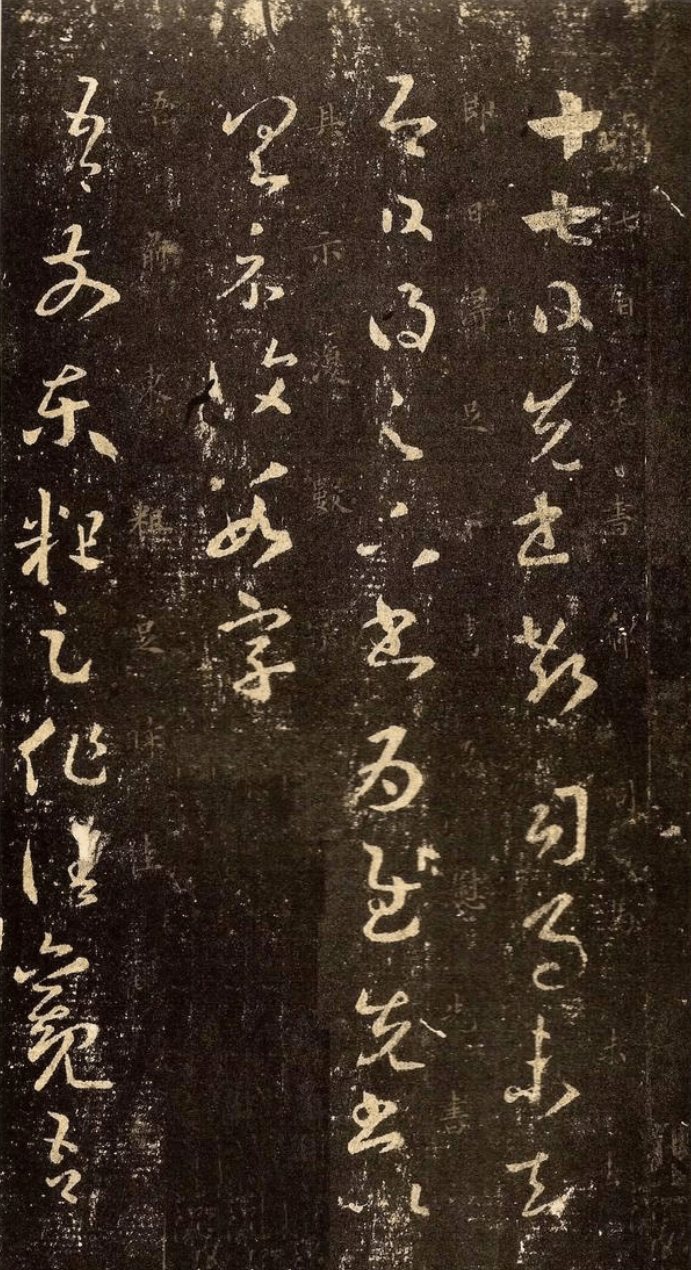

王羲之的草书达到了极其简约的程度,他的一系列书信,即被称为《十七帖》的作品可以很好地说明这一点。帖中的每一个字都简化到只有几笔,显示出与行书、楷书完全不同的视觉特征。这些字虽然结构简约,但字体依然保持着平衡,甚至在空间上显得很疏空,总体结构却非常稳健。

▴王羲之《十七帖》(局部)

现藏于京都国立博物馆

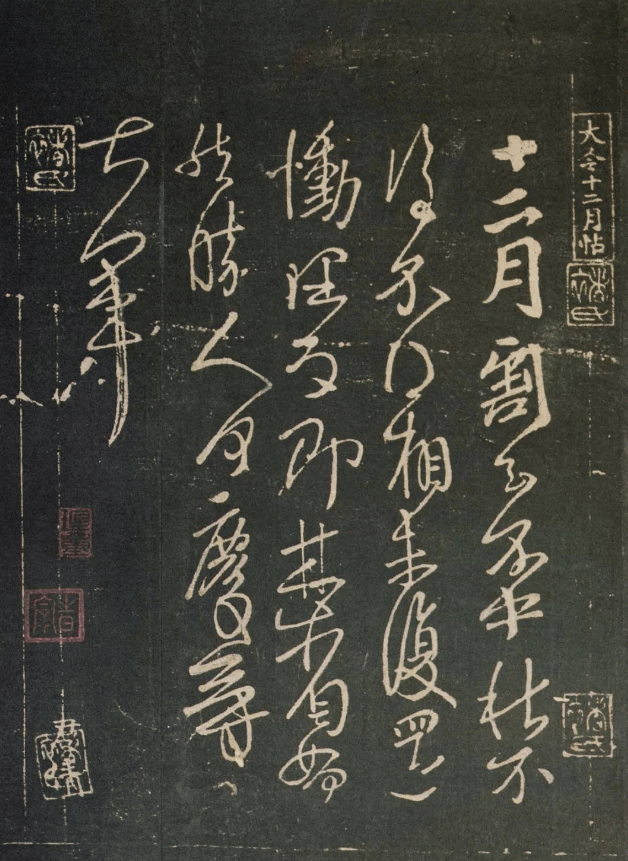

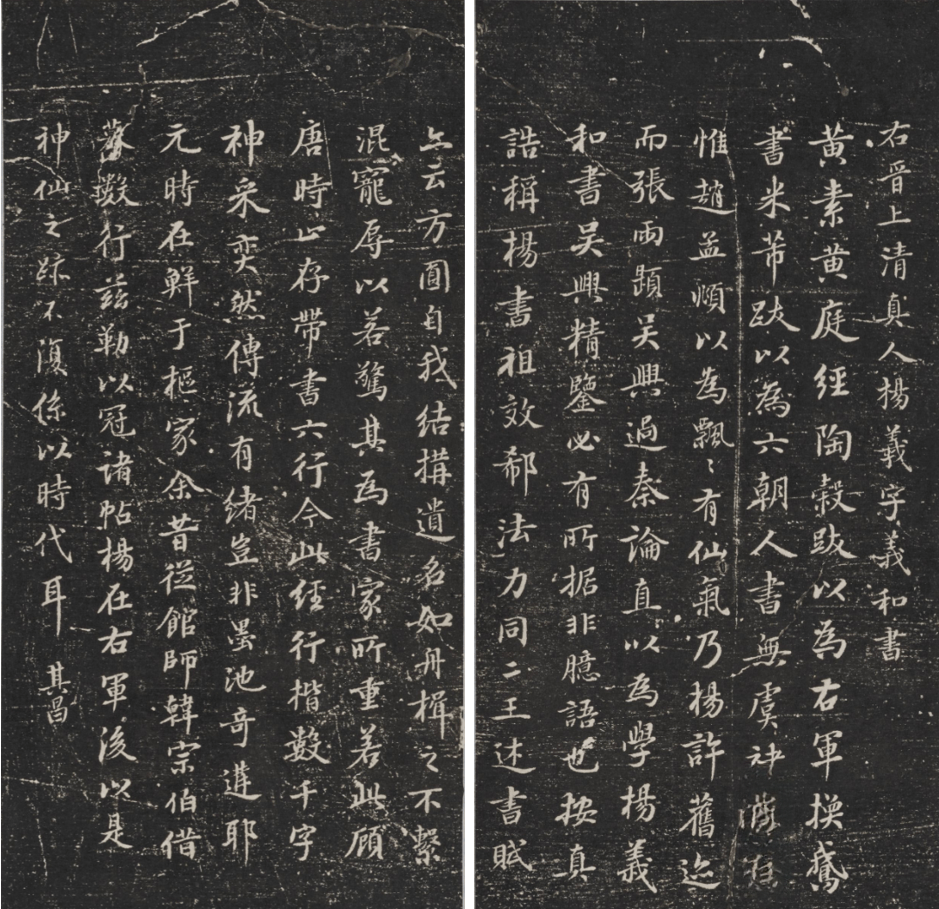

《十七帖》的最后一件作品是王羲之之子王献之的一封信,即《十二月帖》,其笔法已远超过了自由、自觉的程度,书信开头的三个字写得还很规整,从第四个字起,连续的运笔开始了,接下来的三个字不抬笔的一笔扫出。的确,帖中的每一行都有一些字彼此相连,而通篇作品很少对笔迹的粗细进行调整,这也使作品给人一种迅捷、率性的印象。到作品的结尾处,字迹显得异常激越。在笔法的流畅自在性上,王献之的这件作品远超过他的父亲。

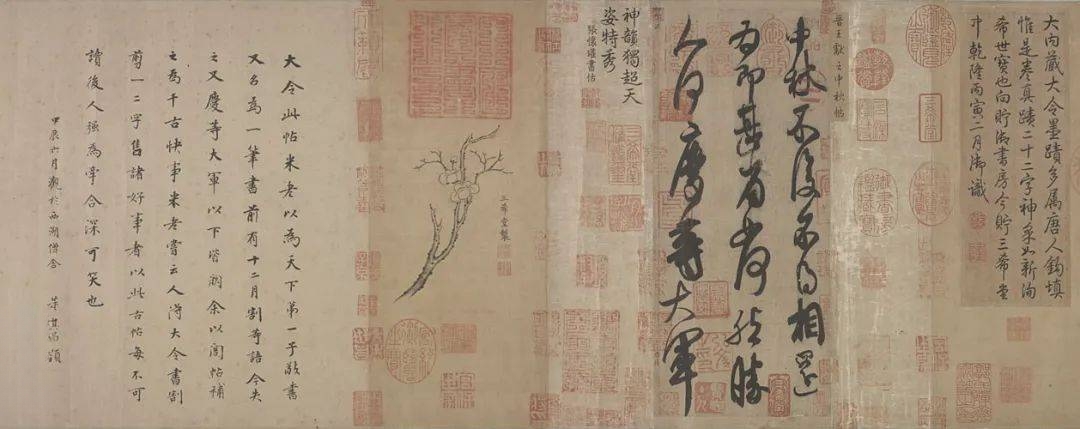

▴米芾题跋王献之《十二月帖》

《宝晋斋法帖》拓片

查阅晋代书法者所能选择的字体变化的范围,我们可以先想一下需要如何看待杨羲的神秘书迹。他在受诰后用正式字体抄写的手稿可能在外观上与《黄庭经》很接近。这是书写宗教经文时一定要使用的字体,茅山派的经稿也没有理由例外。此外,杨羲草写的书迹可能看上去已经接近《十二月帖》的书法了。那贯穿于几个字间不间断的流动笔迹,那迅捷激越、无暇精密调整笔画的运笔,也一定是杨羲夜间草略之书所具有的特征。

有关杨羲的书法与《黄庭经》《十二月帖》有紧密关联的这种推测可以从这两件作品的流传中得到证实。如前所述,《黄庭经》有两个版本一旧的《外景经》与较新的《内景经》。相应地也有两种书法传统,但后来的书写者却没有明确将它们区别开。王羲之在公元356年所书写的版本是《外景经》,因此被认为源于此版本的拓片所显示的都应该是《外景经》。而最先传授给杨羲的《内景经》的诸版本,虽然也经常被认为是王羲之的作品,但确切地说,不应该归名于王羲之。

这两种《黄庭经》版本的流传都很复杂。尽管陶弘景已经对这些作品是否为王羲之手迹的真实性提出了质疑,但褚遂良(596-658或659)为唐代皇家收藏所作的权威的王羲之作品目录还是保留了《黄庭经》。在这个目录中,它被列为仅次于《乐毅论》的王羲之第二优秀的楷书作品。徐浩(703一782)记载了717年唐皇宫的收藏情况,他甚至将其列为王羲之最好的作品,因为那个时候《乐毅论》已经从皇家收藏中移走了。现代学者已无法考证唐皇家收藏的《黄庭经》是否是王羲之书写的原本,这件藏品毁于8世纪中期的安禄山叛乱。然而,它却通过临摹和碑拓流传了下来,其中有很多件一直保留到今天。这些摹本和拓本在风格上更为相似。《十二月帖》的拓本就是所谓的“水痕”本,第十行和第十一行已经有八个字破损,而这一拓本也被认为是《外景经》最好的版本 。

▴王羲之《乐毅论》

现藏于台北故宫博物院

《外景经》因为与王羲之的名字相联系而被更加重视,也得到了更仔细的保护,《内景经》的拓本则比《外景经》少,其中有一个版本因其品相良好以及完备的流传记载文献,值得特别关注。追溯这一拓本的流传渊源,就要从米芾开始,他是最早对个别的世俗书法作品做过系统研究并记录评注的艺术批评家和收藏家。米芾见过多件《黄庭经》的手写本,他明确讨论过其中的四件。最好的一件是一卷写在淡黄色素绢上的手卷,通过印识与题跋,米芾弄清了这件手卷从8世纪早期一直到他所处时代的流传历史,这也是米芾所知道的文献记载最详细的卷本之一。

这卷手卷更早的收藏者陶榖(903-970)曾将其归属于王羲之,并且认为它是王羲之写给道士用以换鹅的手稿。米芾不同意这一观点。据米芾的判断,这卷手卷是前唐书风的一件优秀范本,并说它“是六朝人书”,但没有将其归为某一位特定的书家。

到了晚明时代,这件手卷传到了韩逢禧手中,在此期间,董其昌看到并临摹了它。他非常看重这件作品,将其评价为学习楷书的最好模本。它还被董其昌收入他编汇的大型书拓集《戏鸿堂法帖》中,成为该集的首件作品。作品后附着董其昌亲自以模仿上述《黄庭经》字体书写的题跋,董用这样的方式,表达了他对这件作品的尊崇。

▴董其昌拓《戏鸿堂法帖》的第一件作品

王羲之《黄庭经》

现藏于日本东京国立博物馆

董其昌在其跋中对该作品的评价颇引人注意,他认为该作品正是杨羲本人的书迹。他的跋是以引用之前的收藏家陶榖、米芾和已将此书归列于茅山真人的赵孟的观点开始的,接着他回顾了陶弘景关于杨羲的书法水平与二王相齐的论述,又引用了唐人对杨书风格的描述,还进一步补充了该书卷在米芾之后的历史信息。最后,他强调了这位神秘书法家的书迹超越时间的品质,并称,正是由于这一点,在他的拓帖收藏中,将这件作品排在了其他作品的前面。

其跋如下:

黄素《黄庭经》,陶穀跋以为右军换鹅书,米芾跋以为六朝人书,无虞、褚习气。惟赵孟頫以为飘飘有仙气,乃杨许旧迹。而张雨题吴兴《过秦论》,直以为学杨羲和书。吴兴精鉴,必有所据,非臆语也。按,《真诰》称:“杨书祖效郗法,力同二王。”《述书赋》亦云:“方圆自我,结构遗名,如舟楫之不系,混宠辱以若惊。”其为书家所重若此。顾唐时止存草书六行,今此经行楷数千字,神采奕然,传流有绪,岂非墨池奇遘耶?元时在鲜于枢家。余昔从馆师韩宗伯,借摹数行,兹勒以冠诸帖。杨在右军后,以是神仙之迹,不复系以时代耳。其昌。

▴《戏鸿堂法帖》中《黄庭经》后的董其昌题跋

现藏于日本东京国立博物馆

董其昌主张这件黄素上的《黄庭经》是杨羲手书,当然显得过于乐观了。他也因此受到了批评,尤其是来自同时代、颇有独立思想的张丑(1577-1643)的批评。尽管如此,在强调这件作品的品质和风格的纯净上,董其昌还是无可厚非的。与归名于王羲之的《黄庭经》相比,这件作品的笔画更丰满、圆润,书写得也更高雅、精致。行笔的流动也更潇洒,整件作品洋溢着更为完美的韵律。王羲之的笔画则短一些,并且有许多方笔的收笔,笔画间的调整也相对少一些。这两个不同风格的版本,在一定程度上不得不解释为王羲之版本已经吸收了唐早期书法风格棱角分明的特征,而杨羲版本则更纯正地保留了六朝的书法风格。

对《黄庭经》多种流传模式的简短回顾,显示出王羲之与杨羲的楷书在风格上一定是接近的。他们各自的书法传统从来没有截然分开。很可能会发生这样一种情况:同一件作品,有时被归为王羲之,有时被归为杨羲。同时,王羲之的书法也并非总是被视为上品。相反,一卷疑为杨羲的作品却可以赢得像董其昌这样博学而富于经验的批评家的最高赞誉。直到今天,这些依然可以见到的视觉文本证据,也证明了这一点。从《十二月帖》、《戏鸿堂法帖》中王羲之的《黄庭经》这两张拓片来看,陶弘景关于杨羲的书法“力同二王”的断言,还是相当公允的。抛开风格影响的问题,我们至少可以说,王羲之所书写的楷书与道教圈子里被广泛应用的楷书风格是一致的。

王羲之的书法流传已经有许多问题了,而王献之的书法流传,情况则更为复杂。一个主要原因就是,7世纪早期的唐太宗,以牺牲王献之的书法为代价,推崇了王羲之的书法。他强烈批评王献之的书风,对宫廷里保存的王献之的作品并不重视,以至于王献之几乎被遗忘。

米芾是王献之艺术最热忱的崇拜者之一,他认为自己平生只见到三件王献之的真迹。其中两件的传承线索是很模糊的:一件直到9世纪才被归名于王献之,另一件则最早是由米芾亲自认定为王献之作品的。此外,被米芾称为“天下子敬第一帖也”的第三件作品,传承线索则很可靠,这就是本章已经介绍过的《十二月帖》。

米芾所见到的这件作品的手稿,四角都嵌有唐代著名书法鉴赏家褚遂良的印识,图上标题为:“大令十二月帖”。这卷作品历经晚唐和宋初几次重要的收藏,最终在1084年时被米芾获得,成为他最珍视的三件收藏之一,1104年,他又将其镌刻成碑。其拓件被编入曹之格1268年编辑的《宝晋斋法帖》,并成为该法帖集的核心作品。而米芾的三列跋记也被刻入碑版,附在该作品的后面,其记曰:

右襄阳米芾家藏法书。经梁唐御府历代赏鉴之家传。

这件作品和杨羲神秘草书在用笔上颇有相似之处,看上去都显得无拘无束,这一点前文已有所关注。可惜,杨羲的书迹没有拓版、拓片存世,只留有手书版。但我们通过了解各种理论文献对这一问题的研究(即杨、王书风的相似处-译者注),可以梳理出一些对王献之风格发展的启示。

王羲之的学生及追随者羊欣以他那句著名的结论最早描述了王羲之与王献之书风之间的区别,即:“王献之……骨势不及父,而媚趣过之。”羊欣之后的艺术批评家进一步详释了王氏父子的这种风格比较。王羲之的风格被誉为“古体”,而王献之的书法则被尊为“今体”。前者是对“质”“工夫”“规矩”的遵从,后者则是与之相对比的“妍”“秀媚”。

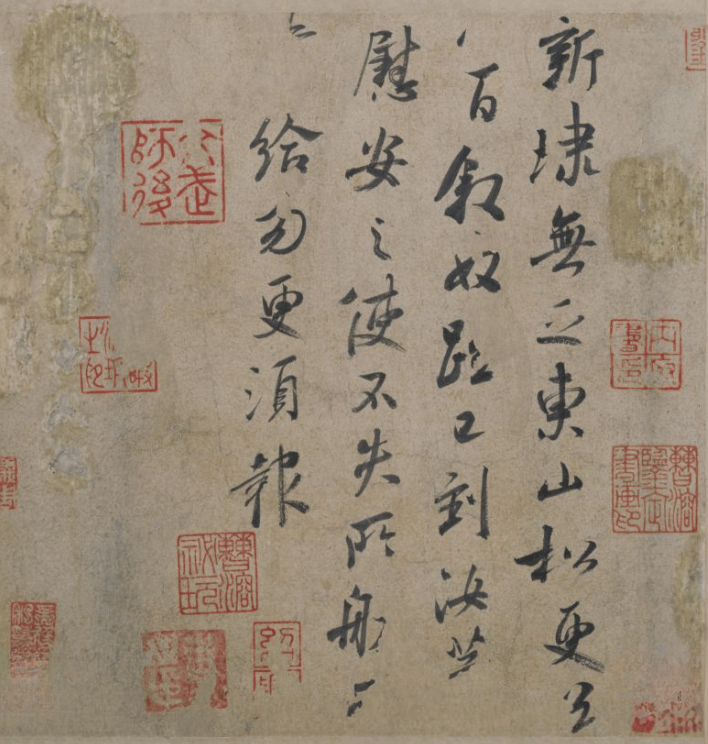

▴王献之《东山松帖》

现藏于故宫博物院

在近一个世纪的时间里,王献之的“今体”在文人圈里要比王羲之的书风更流行,直到5世纪中叶,这种趋势有所转变,从这时开始,王羲之的风格与他儿子的风格相比,更加被视为一种典范。最早强烈支持王羲之的评论家是虞龢,公元470年,他向皇帝呈上了著名的《论书表》。

早期评论家所评论的字体多为用于书写信件的、笔迹连贯的行书与草书。如果想从视觉效果上来理解评论家在描述二王有何不同时,我们可以参看《丧乱帖》和《十二月帖》。用这两件作品相比较是很恰当的,因为它们都是行书写就的书信。王献之的书迹在字体结构上确实缺乏“骨力”,在笔画的运写上也很少显示出对“工夫”和“规矩”的恪守,而在书迹的流动间,却颇具“妍”和“秀媚”的意味。

王献之书迹不同于其父的独特之处,还以“自然”“天然”“天真”这些术语来描述。这些概念对书法理论、对普遍的艺术理论来说,都是非常重要的。“天然”是道家哲学的基础概念,这个术语经常出现在六朝时期的文献中。与“天然”常相关联的是自由、流畅无碍的观念。

“天然”“天真”这些术语的使用与英语或拉丁语中“天才”一词的使用类似。最初指超人精神的“天才”一词,后来被渐渐世俗化后,就用来指人类超常的艺术或其他能力。某一个作者为了促成这种世俗化的转变,对这一术语的使用就必须有所特指,从实例到实例的比较中确定其含义。最早把“自然”的概念介绍到艺术批评中的作家是羊欣。他有一段经常被引用的文字:

张(张芝,?一约192年)字形不及右军,自然不如小王。

张芝是汉代为数不多的书法家之一,以草书留名后世。所以羊欣文字里所提到的张字一定就是草体。这样看来,羊文可以说是艺术批评中最早使用“自然”这一术语的,目的是赞扬王献之的草书。

而羊欣自己也成为后世批评家王僧虔(426一485)做相似对比的比较对象。他评价作为书法家的宋文帝(424一453在位)时说:“天然胜羊欣,功夫不及欣。”这两处引文中的“自然”与“天然”,是与“字形”与“工夫”相比照的术语。这种对比,类似于陶弘景概括茅山三真人字迹特征时所说的“非智艺所及,特天假此监”中“智艺”与“天假”的对比 。

陶弘景一定是从宗教的字面意义上来使用“天假”这一表述的。从羊欣潜心于道教生活这一点来看,我们可以说,“自然”这一概念于羊欣而言,应该也有非常具体的宗教含义。当他称赞王羲之书法“天然”的时候,他一定看到了其作品中散发着来自“天”的力量,那种与他所熟知的、存在于神秘道家的、自在自觉的书迹中相同的力量。

▴王献之《中秋帖》

现藏于故宫博物院

后世记述王献之书风的批评家,也注意到了他的书法与宗教启发下的书迹之间的关联。初唐书家及理论家孙过庭也抱有那个时代普遍的态度,即贬低王献之、赞扬王羲之。在687年完成的《书谱》中,他说王献之:“乃假托神仙。”即使在这样负面的评价中,王献之的艺术还是与启迪过神秘杨羲的那种超人的存在联系在一起。

由晚唐韦续编辑的题为《墨薮》的书法文集中,也提到了一则有关王献之书法神秘来源的故事,说是曾有一个奇人,自云中而降,向王献之赠送经卷和毛笔。

8世纪上半叶,张怀瓘在其颇具系统性的著作《书断》中,对王献之的“一笔书”十分赞赏。“一笔书”意为几个字连贯在一起,即不抬笔、一次性运笔书写而成。就如人们在《十二月帖》中所见到的那样。一笔书是自在的、不受拘束的行笔最恰切的表达。当然,迷离状态中的占卜扶乩书写,也是一笔书。

米芾也将《十二月帖》的书迹称为“一笔书”,他的评价总是既特别又能说到要害:

此帖运笔,如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓“一笔书”,天下子敬第一帖也。

这与占卜沙盘书迹的相似之处,再清楚不过了。在灰上书写与在沙子上书写一样,也是特定仪式中的活动,这一点已经在公元713年被证实了,米芾的同时代人兼朋友苏轼也描述过这件事,苏轼甚至和米芾一样,用了“火箸”一词中的“箸”字。王献之的书法因为浸透着天然的力量,而得到了米芾最高的赞誉。对米芾来说,正是产生这种力量的品质使得王献之的书法远远超过了他的父亲:

子敬天真超逸,岂父可比也?

上述理论文献已经显示出,艺术评论家从一开始就强调了王羲之、王献之父子在书法风格上的差别,他们一致认为王献之的书法显示出一种新的流变和自发性。而这种品质,这种同样以“自然”这一词汇描述的品质,正是杨羲这些神秘书家的书法特征。因此,也可以说,王献之是在宗教书迹的影响下,发展出一种世俗的草书风格。

而这似乎也符合当时普遍的历史与宗教背景。茅山运动发展成了一种大众化的本土崇拜与公元311年后被北方流亡贵族带到南方的天师道宗教体系之间的综合体。公元360年前后,神秘的杨羲将迷离状态下书写的运笔习惯与精巧的用笔方法结合了起来。而第二代移民王献之,在其二十几岁的时候就完成了与之类似的结合。他接受了地方传统的影响,并将这种影响运用到从他父亲那一代人继承得来的书法艺术中。

茅山派与二王除了书法风格和描述书法时所使用的术语相似外,他们书迹的传承方式也惊人的相似。然而,关于二王书法在公元250年前后及其在世时的形成期与他们最终被接受为经典传统基础的初唐期的历史,我们知之甚少。尽管可以利用的材料还没有被尽数研究,但收集更多这一时期二王手迹详细信息的希望还是微乎其微,好在我们还留有一件茅山派书迹的详细记录,这件记录就是由陶弘景编撰的《真诰》的《后记》,它涵盖了360年至500年间的信息。陶氏在这篇后记里详细记载了杨羲和二许的手迹是如何一代代传下来的,又是如何被复制、伪造、再复制,如何分割给不同的拥有者,又是如何被重新收集起来的。他还讲述了面对鉴别的难题,收藏家和历史学家是如何确定手稿真迹的。

早期的文本文献,如儒家经典的手稿可能是以相似的模式发展下来的,只是人们对其知之甚少。陶弘景关于茅山手稿文本的物理传承做了详细的说明,这种记录形式在中国是第一次出现。它不仅让我们了解了茅山与王氏书法传统间更多的相似之处,还提供给我们一种对书法传统传承模式如鉴定、复制传播、收藏的错综复杂性、收集的功能及后世史家关键作用等问题的普遍认识。

▴智永书《智永真草千字文》册拓本

现藏于故宫博物院

鉴定是中国书法研究中普遍存在的一个问题。在二王生前,他们的作品就已经被复制,而且只有通过复制及对复制品的复制,作品才得以广泛地流传。探究复制品的来源及特定版本的相对真实性是从六朝一直到现在始终萦绕在鉴定家、史学家、收藏家和文物商头脑中的课题。通常来说,模仿者并不想制造伪品,模仿者更多的是要传播二王书法风格的知识,刺激和满足学习者的要求。比如,王羲之的后裔智永和尚就花了三十年的时间,用王体的方法,以真、草两体仿写了800件《千字文》,施放给浙东诸寺。几十年以后,当唐太宗想把王羲之风格作为标准在整个帝国大力推广的时候,他也只能通过复制皇宫里收藏的王羲之真迹的办法来实现这一目的。

茅山手稿的情况也与之类似。二许在世的时候,他们拥有的手稿就开始被复制了。像所有的新宗教运动一样,茅山派也力图改变人们以往的信仰。这就需要复制神书来满足不断增长的信众圈。然而,通过复制的活动,改变和仿制的大门就被打开了。复制品的忠实性被大大地改变了。复制者力图在复制品中做些改变的情况要比不想改变的情况更常见。这些改变包括修改单纯的错误、复制者出于善意认为可以使作品更完美而做的修正、对通篇文本的修饰和再安排,甚至是直接的伪造。从这些修伪的广度来判断,我们不难想象,二王作品的早期传播相当混乱。

在茅山书迹传播的过程中,我们可以感受到一种对待作品真实性问题的特殊态度。真实性并不是简单的事实问题(就如西方人通常所认为的那样),而是一个程度的问题。“神”使杨羲从迷幻中醒过来的时候,他会马上复制自己在这种状态下的书迹。而他的这些复制品还会依次由二许再复制。但即便是杨羲在迷幻中的书迹,从某种意义上来说,也应该被称为复制品,即从超凡世界传下来的原初文本的复制品。因为这些复制品是普通凡人看不懂的,所以杨羲必须把它们转化为一种既有的字迹。如此一来,神书手稿就不再是唯一的一件了,各种版本都会被复制,甚至被伪造,更确切地说,是出现了一系列源头不甚明了的复制品。这就不再是一件单独书品真实性的问题了,而是一系列复制品真实性的问题了。这种相对真实性的概念,我们在世俗书稿的流传转化过程中也能看到。

复制品的生产有很多种技术。最小心仔细的要算描填法,使用这种技术时,要用一张薄纸罩在原件上。原作每一笔的轮廓线都要描下来,然后再在其间慢慢地添上精致的墨笔。整个过程都要十分精细,在唐太宗的宫廷中,人们就用这种方法来生产王羲之作品的摹本。直到今天,最可靠的王氏书法范本,如《丧乱帖》依然还是早期的复制件。对这种技术的最早记载见于《真诰》。陶弘景说神稿是随手抄复的,但其中的符咒是摹写复制的。而之所以符咒要用这样精细的方法复制,一定是因为如果它们不被尽可能地准确再现,就会失去神力。当唐太宗命令要用同样的方法来复制王羲之最好的书迹时,可能他的头脑中就萦绕着这种观念。

茅山派运动中,神书复制品的广泛使用及它们各自在传承上的复杂关系使得对每件书稿的真伪判断成为必要,这也大大地刺激了鉴定的发展。实际上,中国第一个鉴定家陶弘景就留下了特定书法作品风格与物理面貌的详细记录。前面已经提到他曾经在给梁武帝的信中讨论过一件传为王羲之作品的真伪,虽然他没有对这件作品做任何描述,可他有关茅山派手迹的重要评录中却保留了很多准确的信息。每一条书迹,他都在书法风格的基础上明确了是为杨羲所书还是出于二许之一。此外,还有很多条卷显示是其他人所写(《真诰·卷之十九》所谓“异手书”-译者注)。对于这些条卷,陶都根据风格甄别出甲、乙、丙、丁不同的书者,例如一条评录写道:“右二条是甲手书。”人们还能看到这样的评录:“是两手书耳”,或者“二字长史后益上”。描写一件手稿的物理特征时,陶还会说,“此掾书半纸”,或者“此三书似失上纸”,有的时候,他会探究到非常详尽的细节中,如下面这段:

从前卷“有待歌诗”十篇接“戒”来至此凡八纸,并更手界纸书。后截半行书字,即是杨书“净观天地”行。此前当并有杨续书,后人更写别续之耳,所以前脱三十四字。杨所书,今未知何事。

陶弘景甚至对个别的字进行描写说明:

此一字被墨浓赡,不复可识。正中抽一脚出下,似是“羊”字。

再如:

此本是草作“权”字,后人赡作“见”字,而乙上之。

对特定手稿这种描述性信息的最初记载,应该是很多世纪以后的事了。

陶弘景为他所录手稿附加的另一条研究性信息是对该手稿传承线索的追溯。他撰写过一篇《真诰》所有手稿的独立目录,这篇目录记录了每篇手稿历史的详细信息。然而,这篇目录已经失传,但一篇相似的、有关数十篇较次要手稿的目录还保留在《真诰》中。陶弘景仔细地追述着这些书稿自杨羲或二许之一书成之后,从一个藏家再到下一个藏家的历史,如果传承线索断了,或者一件书稿的藏处已无从知晓,他也会毫不犹豫地告诉读者。在独立的书法领域,五百年后才出现了第一位对二王遗作传承线索做比较研究并记下其发现的人——米芾。

陶弘景还描写了早期仔细观察神书不同版本的鉴定家的努力。5世纪中期,这些鉴定专家曾经走到一起,组成了一个完整的专家团。而这组专家的领军人物就是当时极负盛名的道士顾欢。他编辑了一部题为《真迹》的茅山派神书文本的汇编陶弘景在自己编辑《真诰》时,将这部文汇视为模本,可惜这部文汇现已失传。

一些受皇家邀请、鉴别宫廷收藏中特定书法作品真伪问题的鉴定专家团也陆续成立。已知最早的这种皇家鉴定团出现在6世纪前半叶、与陶弘景通信讨论书法问题的梁武帝的宫廷中。在王羲之的几件遗迹上,还能看到这个专家团中几位鉴定家的签名。隋朝的第二个皇帝隋炀帝(604-618在位)在做晋王的时候,也邀请了一个书法专家团来鉴定皇家收藏中的作品。而其中几位专家的签名至今还得以保留。后世的统治者也一直延续着这种召集鉴定专家团共同鉴定的工作。

茅山神书与王体传统更为相似之处在于这两种传统中,收藏所具有的功能。神圣的书稿是茅山派信众所能拥有的最有价值的财富,他们极为小心地收藏、保存、传承这些神书。在茅山派运动中,这些书卷起到了保障宗教与社会统一的重要作用。陶弘景对神书命运的说明也可以称为是他那个时代的收藏史。他自己就是一位尽可能努力收藏更多神书书卷的重要收藏家。他的这些收藏品,是他得以编辑《真诰》的材料来源。

这一时期也是独立书法作品被收藏的上升发展期,二王的作品就在最初被收藏的作品之列。虽然人们对它们在唐以前的历史知之甚少,但当把它们与茅山书迹历史的详细说明联系在一起的时候,它们被记录的为数不多的史料就有了新的意义。

二王作品与茅山书迹在传承中的两点相似之处显现了出来,即收藏的隐秘性和神书受命于天的信念。神书不是每个人都能得到的,它们被秘密保存和传播,而信徒也只有在启蒙仪式中才能见到它们。要复制这些神书,复制者必须发誓不把这些神书展示给未获允许的人,并且要为复制支付很高的费用。一位信徒不可能一次就获得全部的神书。神书会在一位信徒渐次进入更高层次的神启时,逐步授予他。陶弘景记载了很多神书收藏者秘密行为的奇异细节,如一位信徒竟然“洋铜灌厨篇,约敕家人,不得复开”。

被秘密收藏了两个多世纪的王羲之的杰作《兰亭序》,因为被视为神书,所以有关它的故事也最为著名。它被唐太宗的密使发现并夺获时,正被保藏在一个小庙的椽梁里 。后世的一些故事说明,房盖底下的区域显然被看作是保藏书法杰作的一个合适的地方。而让现代学者惊讶的是,这种对隐秘性的偏好甚至一直延续至今。

茅山运动的信众被灌注了一种信念,他们认为神书的流传并不是随随便便的事。如果神书落到某个没资格拥有它们的人手里,这个人肯定会很快失去这些神书。比如,一个被指令抄写特定神书文本的抄写者,却偷偷地给自己留抄了一份,很快,在过河的时候,大部分偷抄的神书就掉进河里丢失了,而剩下的那部分神书复本,也在被“山神”烧了房子后的一场暴风雨中毁掉了。另一方面,永久地保藏神书,对于神书拥有者来说,是享受天赐的一个保障,能确保他死后可以升天,位列于天堂的等级体系中。

此外,在世俗传统中,人们也看到了相关的观念。例如,皇帝成功地收藏了二王主要原迹,就足以向臣民表明,他配得上充当伟大书法作品及其文化价值的保护者。可能是半开玩笑的,米芾也曾经评论道,在他获得谢安杰作的那天,刚好是他的生日,正是上天帮助使然。仅是他成功地将许多书法传统中重要的经典真迹囊括于自己的收藏中,就足以有理由确定他在书法传统传承中的权威地位。同样的情况也出现在绘画领域,比如董其昌。

当然,茅山神书手迹收藏者的秘密行为并不能造就澄清书迹真实性问题的有利情境。可另一方面,正是这种隐秘性使神书的拥有者能将他收藏的神书当作有力的手段,以此在这场宗教运动中拥有一定的地位并影响它的进程。以拥有的神书材料为基础,神书的拥有者可以就神书真实性的问题发表专业的意见,从而做出权威的结论,没有神书材料可支配的人很难与其辩解。陶弘景就断言:没有亲眼见过神书真迹的人,是不能甄别神书的抄写本和伪作的。神书收藏者发言的权威性是随着收藏而增长的。如果一个人能成功地将圈中大部分神书手稿聚集到自己的手里,那么他就会成为实际的垄断者。

正如人们所料想的,真书真本的拥有者常常被怀疑、被批评滥用收藏赋予他们的权力。陶弘景的著录也充满了这样的指责。他讲述了真书的拥有者是多么肆无忌惮、野心勃勃地改变他们收藏的真书手稿,他们简化、修饰、增删段落,甚至干脆自己造写出新的“真书”,而这些伪造品又被传抄,传播到信众中。因为真书原件被继续秘密地保存着,没有人能轻易地甄别出这些变化并做出适当的修改。传统被伪制了,人们只能等待新的伟大收藏家、鉴定家和史学家出现,来重新整合、细察所有的材料,编辑可信手迹的全集。陶弘景就是其中的一员,和他的前辈一样,他声称自己的确在诚挚地探寻历史的真实,他对真书手稿详细的描绘及细致小心的推理,使他看起来是可信的。然而,由于他同时具有收藏者与鉴定者的垄断性,使他的同代人甚至更多的追随者,都很难去检验他的结论。被他当作伪造品而拒绝的手稿不再被流传,而那些没能看到全部相关材料的人则无法质疑陶的选择。通过编辑明确的茅山手稿的汇集,陶弘景在这场运动中留下了自己的印记。他的动机并不是一个史学家的动机,如果人们仅仅力图以史学家来判断他就会不得要领。他的基本意图是在自己所属的鲜活的宗教传统中,树立自己的重要地位并传播这种传统。

▴《王羲之行书兰亭序》卷

传唐褚遂良摹本

现藏于故宫博物院

世俗书法收藏,尤其是皇家收藏的功能是相似的。唐太宗宣布将全国范围内已知的王羲之手迹原件一律收集到他的皇宫中,而这些作品进入到皇家收藏后,就不再示于外人,那些拥有宫外流传的王氏作品的藏家,因为担心没收,也不再谈及此事。如此,宫廷就垄断了王羲之书法。作为王羲之风格的模板,几件王氏作品被复制并分发到整个帝国。像陶弘景利用早期文汇《真迹》一样,在皇家收藏中筛别王羲之作品时,宫廷鉴定师也要依靠梁、隋宫廷中的早期作品。唐太宗的首席鉴定师褚遂良享有无人可比的权威,据说他在鉴别卷轴真迹上从未出过错,他编列了一个王羲之最好作品的目录,即《晋右军王羲之书目》,这件目录长期受到人们的尊崇并留存至今。后世所见到的王羲之的书迹图像是他定型的。就像陶弘景在茅山书法传统传播中所做的努力一样,褚遂良也在王羲之书法传统的流传中确立了自己至关重要的地位。

中国的一些学者往往有一种倾向,很多时候带着怀疑或者轻蔑的态度来看待自己文化中的宗教现象。学术主流的这种批评态度在西方反迷信的潮流影响下被加强了。因此,古典书法传统中的宗教因素很少被注意,甚至被否认。本章的目的就是指出茅山运动中的宗教书稿和王氏传统在其形成过程中诸多方面的相似之处。不过,这两种书体有着本质的不同。道教书稿珍视的是其文本,是神的启示。而在二王作品中,文本的价值是次要的,更为人所重视的是其书法自身的风格。早期的王体传统划时代的成就,正是这种从强调宗教性到强调美学性的转变。

壮士,请留言!

图文来源:网络...