“书家”弘一

1939年冬,在位于泉州市的承天寺内,一位名叫黄福海的青年独自前去造访弘一。这位青年仰慕弘一甚久,至面见弘一后竟一时局促无语。此时弘一年届六旬,法名隆胜,他微笑着,开口打破了沉默:“我会写字,你要我写字吗?”气氛瞬间得到了缓解。于是,从“写字”(书法)开始,他们建立起此后影响了青年一生的往来关系——三年后,弘一圆寂,这位青年则终身以弘一俗家弟子的身份弘扬“弘体”书法而得名。在这次会晤中,使人印象深刻的是,律宗高僧弘一在一场位于寺院内进行的最初谒见中,并未以任何与宗教相关的话题开启与一位陌生造访者的交谈,愉悦开启继而延续二者漫长关系的纽带竟是“写字”。这是颇可使人寻味的。而从另外一些回忆弘一的文章中有关他细心、欢喜地教授一位初次见面的两岁幼童(随其爷爷而至,爷孙均为新识)写“一幅二尺小楹联”、精心书写“横额”托人转赠给他心心相惜然而素昧平生的学者的记录,可以窥知,书法在僧人弘一的日常生活、人际关系中具有相当特殊的意味。

这位青年在后来与弘一的往来中,不再拘涩,以“写字”为媒介,他尝试就他对弘一内在身份的认知与弘一作一诚挚地交流:“法师,你虽然出了家不愿再谈艺术,但在我心目中老是认定法师是一位老艺术家。”弘一答:“不敢当。”青年执拗地重申:“我始终从艺术观点来瞻仰法师。”并提出了他的疑问:“法师在所著《佛法十疑略释》一书中,论佛法非迷信、非宗教、非哲学等等,独未说佛法非艺术,我可不可以这么说:佛门中的生活,就是艺术的生活呢?”弘一答:“各人的观点不同,也可以这么说。”单从老少之间这样即兴、简短的对话中,固然难以断言弘一本人持有以宗教为艺术、宗教生活为艺术生活的观点,同样地,人们也难以断言他在任何时刻都绝无此观念。然而,至少有一点是明确的,即在此青年看来,与其说弘一是一位律宗高僧,毋宁说他是一位艺术家。而综合考察此次以及此后数年间青年与弘一的交谈、往来,这里泛言的“艺术”“艺术家”,实应落实为“书法”“书法家”更为确切。

类似上述情况,即使已经身在佛门,位列高僧,“书法家”(“艺术家”)仍是旧雨新知接受弘一的一个首要的、显著的身份。弘一圆寂后不久,马叙伦曾为他作了一篇回忆的文章,言及他先识弘一书法而后得见弘一的经历,并叹言:“向服其书法,而竟不得其一字。”旧友陆丹林在回忆弘一的文章中谈及二人终生的往还之情时坦言:“老实说,宗教的信仰,我是没有的,我是本着友谊作出发点,和艺术的爱好而已。”深得弘一亲厚的青年顾一尘曾从弘一处获赠其以不同书体写就的许多书法作品,弘一曾有意收他为皈依弟子,并赐其法名。而顾一尘亦在回忆录中表明:“我亲近弘一法师的时候,始终以一位艺术家看待他。”据陆、顾二人叙述的上下文来看,他们此处所言的“艺术”,仍为“书法”的泛称。也就是说,弘一的“书家”身份在其接受者看来是尤其鲜明的。

颇可一提的是,20世纪30年代以后,已经被尊为“律宗大德”的弘一至少于1936年4月、11月,先后在上海新华艺专、大新公司举办过两次书法展览。弘一本人的书札对这些展览只字未提,但当时的《申报》《时事新报》《越风》等报刊都曾对之作出过实时报道,他的学生及友人也留有相关记录。其中,前者为一独立的个展,展出“立轴、屏条、小册、手简约数百件”;后者为“中国画会第六届书画展览会”下属的一个个人展览,展出“各体书法百余件”。两次展览规模都不小,主办机构也都堪称专业。其主要促成者皆为弘一曾经的学生、后来的俗家弟子刘质平,展品也皆为刘质平累年所藏者。这或许是历史上第一次为在世名僧举办的现代意义上的个人艺术展。次年三月,在福建厦门南普陀寺佛教养正院内,弘一为寺僧作了题为《出家人与书法》的专题讲座。十一月,叶圣陶在《星洲日报》发表了题为《弘一法师的书法》的推介专文。而早在1930年,文学家、教育家,也是弘一挚友的夏丏尊,就曾在任职的上海开明书店以个人历年所藏的弘一墨迹为内容出版过《李息翁临古法书》。投身佛门之后,个人书法集的出版、展览会的举办、书法专题讲座的开设,以及知名作家专题文章的推介,无疑也突出、强化了弘一的“书家”身份。

从弘一本人来看,他对自身的这一身份并不陌生。

一个鲜明的例子是,1935年至1936年之交,时在晋江的弘一身患疾症,后经朋友介绍,他前往厦门一留日医学博士处就医治疗,博士采用电疗和注射等方式为他作了为期二十天左右的精心有效的治疗,于是得以逐渐痊愈,但此人决意不肯收取分文费用,不得已,弘一的友人前往询问医学博士可有什么能为他效劳的,不意博士回答:“弘一法师为一代书法大家,能求他赐些墨宝纪念,就不胜感激的了。”得知博士的此一心愿,弘一欣然应许,提笔为他写了几张佛号、经偈,又特别研了红硃写了一两副篆字的对联,自题自跋。横的、直的,大的,小的,不下十余种。这些字被后来者视为弘一“在闽南所作书法中最精工的作品”,为“稀见的墨宝”。从提供免费治疗的医学博士的诉求里,弘一在其受众中“书法大家”的身份再次被确认无疑,而从弘一的积极回应中,他对自身的这一身份当是予以默许的,至少,并无抵触之意。

事实上,假如对弘一在金石书画、音乐戏曲及诗词文赋上非凡的才能,及其曾在津、沪两地公开鬻书自给的历史和声誉有所了解,也略知他出家后因何摒弃诸艺,独长留“写字”为伴,则可以说,弘一本是携带了“书家”这一身份踏入空门的。而这便要从弘一出家之初所形成的一个新的书写观念说起了。

书写:“结缘”与“广施于人”

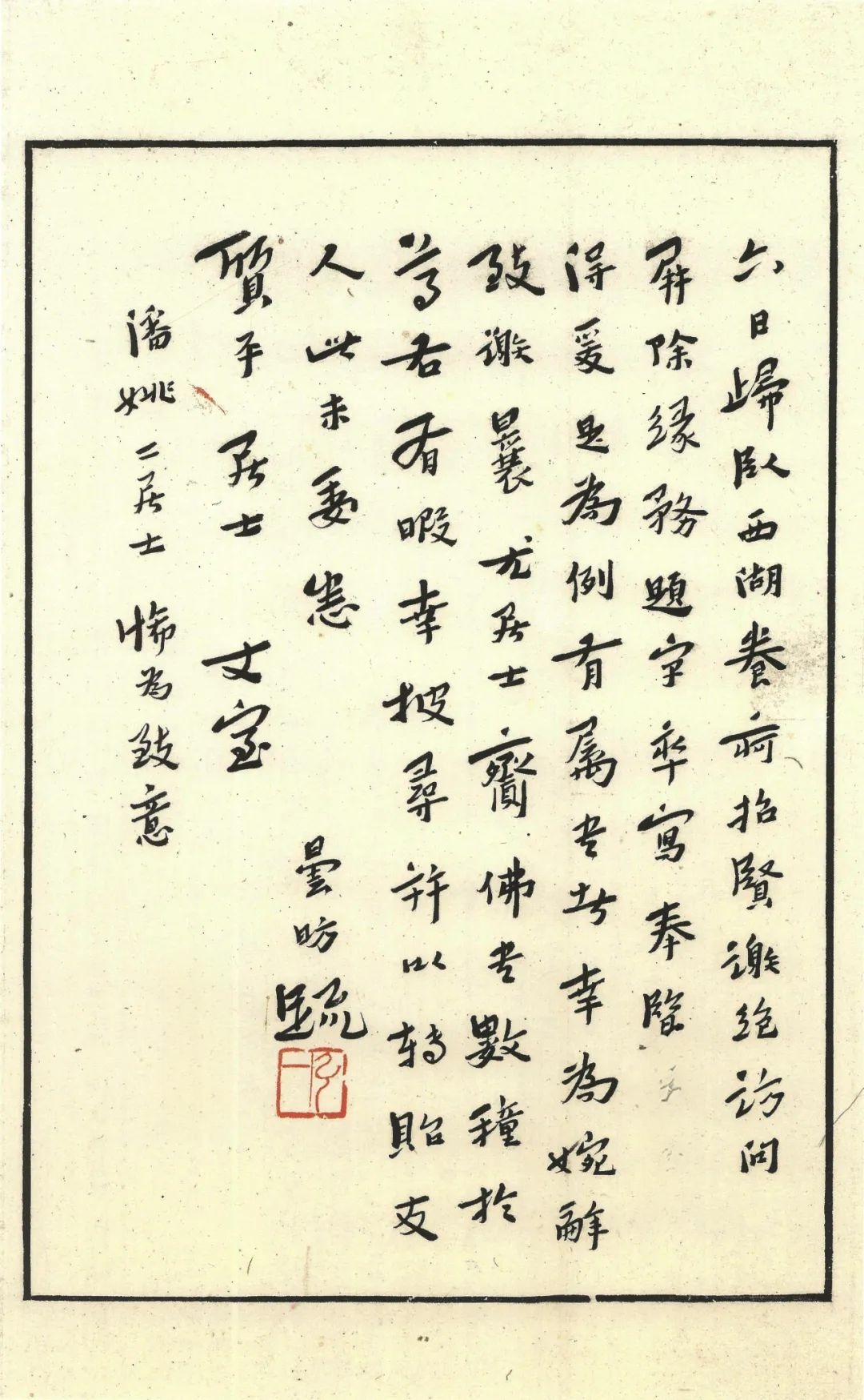

1918年7月,弘一于杭州虎跑寺正式剃度出家,九十月间应约访嘉兴佛学会,当地不少人听闻过他从前的盛名,于是前往求其墨宝。初为僧侣的弘一颇感为难,他向一位名叫范古农的朋友请教:“已弃旧业,宁再作乎?”范古农是嘉兴佛学会的创办人之一,颇通佛学、佛事。他回答:“若能以佛语书写,令人喜见,以种净因,亦佛事也,庸何伤?”范氏的回答打消了弘一以出家之身行在家之事的顾虑。于是,距离剃度约两个月后,始于浙江嘉兴佛学会,僧侣弘一开始延续“李叔同”之学行,欣然以沙门之身对外界应属作书了。但是,此时应属的性质显然与出家之前有所不同,它具有了新的心理基础,或者说新的功能,此即范氏所言,以“书写”“佛语”的方式“种净因”,行“佛事”。也即以书法服务于弘一已投身其中的佛门事业,而非为个人一己之意兴或得失计,更非鬻字。

这次嘉兴之行对于书写形成的新的观念在此后二十多年的僧侣生涯里可常常见于弘一的书信、序跋、讲演中。譬如,1920年春,他答应了某人的索书,并向知情者解释此举的原因是为“可藉兹种植善根,是自他俱利之道也”。作于1929年秋的《〈李息翁临古法书〉序》则阐明了他身为佛门中人对书法的两层看法:一为“夫耽乐书术,增长放逸,佛所深诫”;一为“然研习者能尽其美,以是书写佛典,流传于世,令众生欢喜受持,自利利他,同趣佛道,非无益也”。其中,前者颇可解释他十二年前踏入佛门之初面对嘉兴信众求书时的犹豫与顾虑。然如后者所言,倘能从风格、内容上避开书艺中“增长放逸”者,仅书写“佛典”,使其“尽其美”,令众生“欢喜受持”,则书法“同趣佛道”,不悖佛理——这或许很可解释弘一后来的书写风格为何迅速与“李叔同”时期拉开了巨大的差距。1937年3月,在于福建厦门南普陀寺佛教养正院举行的题为《出家人与书法》的讲演里,弘一亦阐明了他对书法的两个观点:一,“出家人不懂得佛法,只会写字,那是可耻的”;二,“写字如果写到了有个样子,能写对子、中堂来送于人,以作弘法的一种工具,也不是无益的”。前者言简意赅,申明了“佛法”与“写字”的主次,语气堪称严厉,不可辩驳,后者则仍是对1918年秋形成的书写观念的延续。

以书法作为“弘法的一种工具”,“种净因”“植善根”“自利利他”——自这一观念形成之际,它就打开了僧人弘一此后的书写之门。而从随后的各类记录来看,这扇书写之门一旦打开,其态度之诚挚与慷慨则既非从前的“李叔同”,亦非中国古今书画史上任一在俗或在僧书画家堪可比拟。

1920至1930年代,从他的书信中,时时、处处都能读到这样的句子:

以后余仍可常常写字,以结善缘。

小暇当以拙书多纸邮奉,而广结法缘也。

桂林诸居士若有属书者,乞随时示知。朽人甚愿以书迹广结善缘,与在桂林居住无以异也。

1939年,适逢弘一六十寿诞,作为一种仪式抑或纪念,他的重要举措之一即是以“写字”的方式“结缘”:

今日已六十矣。今岁拟多写字结缘。

献岁发春,朽人世寿六十,为多写字以结善缘,贵友如有求予书者……

近两年来,写字极多。将来暇时,拟写若干纸,寄与仁者广结法缘(今年世寿六十)。

诚意之外,其实际书写之精勤、数量之宏富、所施范围之宽广亦非古今书画家者可与比肩。仅以数量为例,忽略其往来信件中触目可及的“寄上拙书佛号一叶”“兹寄上拙书二纸”“又附奉拙书六纸”等这类小额书写,以及“属书之幅,已写就”“拙书附寄上,乞收入”这类数量不详的书写,一次写奉十件以上者已属日常:

附书小联十对,若承天学僧有欲得者,乞随意赠之。

兹奉上七言联若干副,结缘件十五份。

去冬十一月十七日(阿弥陀佛诞)写佛号四十八叶,分付是间道侣。

在其赠送、应属的“结缘之书”中,经常会出现“包”这样的计量单位。如:

此外有奉赠结缘之书及零纸等五包(每包上有纸笺写“赠送”二字),乞随意自受,并以转施他人,共装入两大网篮(约重七八十斤)。

写件寄上二包,请收入。室小几小,又无人帮助,故七八十言联不易书写。但写小幅,以分送同人,为纪念也。此次寄上者甚多,想可敷用。今年即不再写奉,且俟明年有暇时再书写也。

兹送上写件六包,乞于便时费神转交。

其中“五包”“二包”“六包”者,究竟含多少书件呢?从内里有关“约重七八十斤”“此次寄上者甚多,想可敷用”的说明可以猜想,这一“包”的数量当不在少数。另有两次,弘一则透露了“包”的具体书件数目:

附寄上拙书一包,计八十六件。

拙书已就,计五言联八对,七言联二对,读律室额一纸,横幅二纸,斗方一纸,小堂幅(长二尺)二十纸,大堂幅(长二尺余)二十二纸(内有一纸仲盐款),共计一包。

其中,前者已经直接给出数量,为八十六件。后者累计其所示不同幅式的书作数量,为五十六件。这样,所谓“一包”少者五十余件,多者八十余件。如以此作为参照,前述“二包”者,或不低于一百件;“六包”者,或不低于三百件;而“约重七八十斤”的“五包”者,或不下于二百五十件,亦或超四百件。

与“包”类似的计量单位尚有“束”与“卷”。如:

附奉拙书一束,希仁者自受并以转施他人(数日后乃付邮)。

附奉拙书一束,内有五言联及佛力小额,奉赠仁者,此外乞随意转施。

属书各件,已渐次写就。拟于元旦日送至百原禅院。因预写己卯,时年六十,故必须至己卯元旦乃能交上也。呈奉老人者八卷,与居士者四卷。

对此“束”与“卷”,尚无具体数量可考。据上下文推测,每束、每卷或不低于五至十件书作。

事实上,百件以上的记录也可常常直接见于弘一的自述及他人的相关著录:

居上虞、绍兴时,与同学旧侣晤谈者甚众,为写佛号六百余叶,普结善缘,亦希有之胜也。

今年写者最多,约四五百件矣。

他老在未走的半个月前,便公开接受人的求书。除了他老送给每人一幅的“以戒为师”四字外,其余个人送纸求书的纷至沓来。他老一一接受,书写的词多是《华严经》集联、蕅益大师警训,总数约有数百份。

师在此住了半个多月,写了三百张佛号。一百张存蔡丏因处,二百张存孙选青处与我处,嘱分赠有缘者。

此中引文反映的虽然多是弘一一段时间书写总数的记录,非单次应属、赠书的数量,但亦可见其一般。

1938年对弘一来说有其个人的特殊意义。从弘一于这年年底写下的一句话中颇可以见出这一特殊性的所在:“今年在各地(泉、漳、厦、惠)讲经,法缘殊胜,昔所未有。”而推动这“昔所未有”之“法缘”的内在力量,不离年近六旬的弘一对闽南地区“诸缁素”的一个特殊用意:“今年所以特往闽南各地,随分随力弘扬佛法者,因余在闽南居住,今已十年,深蒙闽南诸缁素善友爱护,迩来老态渐增,不久即往生极乐,故于此数月之内,勉力弘法,以报答闽南诸善友之厚恩耳。”伴随此“报答厚恩”之用意与“法缘殊胜”之结果的,是此年弘一令人为之惊讶的书写规模:

近来多忙,而身体甚健。此次住泉州不满两月,写字近千件,每日可写四十件上下。

写字极多,居泉不满两月,已逾千件。幸身体康健,不畏其劳也。

居安海水心亭一月,写字三百余件。前在漳州时,写字近千件。

以上记录涉及三个地区:泉州,漳州,安海。这年弘一居泉州时间为2月19日至4月20日(其中4月5日至11日离泉居惠安),居漳州时间在5月6日至11月4日之间,11月11日至12月12间居安海——如引文中弘一本人所述,“居泉不满两月”“居安海水心亭一月”,“前在漳州时”则为半年时间。这样,九个月中,弘一写字近2300百件。三地之外,农历年底,在晋江写就的两封信札中,弘一尚有已完成属书“八卷”“四卷”“已写字五百件”的记录。于是,结合前文对“包”“卷”所示书件数量的保守估计,仅合这数条记录来看——不计其此间往来厦门、晋江、惠安时所书,弘一于此年所作结缘之书已达3000件左右。

弘一本人的撰述之外,从他人相关的著录中,为“种净因”“结善缘”,其作书态度之精诚、数量之庞大、所施范围之宽广亦可得到旁证:

他著作、讲经、写字,几乎没有一日休息。尤其是他以书法来给人无畏施,一下子应求的都是几百幅,几千幅。这是多么吃苦的事啊,但他却抱定了他的信念和态度。

他出家以后艺术虽大都放弃,然而也不绝对是消极的,因为他对于写字一项,永远一贯地保持着向上的力行的精神。广施于人,而不稍感厌倦。这种精神,实在值得我们效法——虽然他为的是结缘。

他的书法,可说在浙江的境内,到处都可看到。

另有两段记录,直接或间接表达了弘一如此广施结缘之书造成的另一貌似消极的结果——他的字在部分地区和个别人看来,“似乎很寻常”,并因之未能得到“珍视”。这一结果,或更能见出弘一书写行为的赤诚与无畏。

不过,此结缘之书在充实弘一的日常及弘法生活的同时,亦给他带来了意料不到的矛盾与痛苦。

“本志”:“自惭”与“暂弃笔墨”

这不能不先谈及弘一的“本志”。

弘一的“本志”,不离以“学问道德”“著述之业”弘法利生。两相比较,“学问道德”者更似是泛称,“著述之业”则为其切实所指。从出家之初到圆寂当年,他的这一宗旨可时时见于其各类书札。早在1922年,在写给侄子李圣章的家信里,弘一对出家前以艺术教育为主的职业生活作了一个总结,谓“弘扬文艺之事,至此可作一结束”,而接下来他要做的乃是补充出家人的“学行”“发愿掩关办道”。信中,他自谓“音拙于辩才,说法之事,非其所长”,故其“办道”者,内在指向实为“行将以著述之业终其身耳”。从后来对同仁的劝诫中,他的这一“本志”或能从一侧面得到更为详尽地呈现:

日本学者著作虽条理可观,然于佛学所造甚为浅薄。仁者将来学业成就,所有著作,必能令日人五体投地,万分佩仰,且可译为西方文字,传播欧美,可为世界第一大导师,则将来受仁者法施之惠者,岂仅中华已耶?末学敬劝仁者,今后无论居住何处,总宜专力于学问及撰述之业,至若作方丈和尚等之职务,愿仁者立誓终身不为之。因现代出家人中,能任方丈和尚等职务者,甚多甚多,而优于学问,能继续虚大师,弘宣大法,以著述传布日本乃至欧美者,以末学所知所最信仰者,当以仁者为第一人矣。末学于仁者钦佩既深,故敢掬诚奉劝。

结合弘一寄语俗家弟子李芳远“多种善根,精勤修持,当来为人类导师,圆成朽人遗愿”,勉励佛门后学广洽“应常自尊自重,冀为佛门龙象,以挽回衰颓之法运,扶持颠覆之僧幢”的言辞,此处“远离方丈和尚等职务者”“总宜专力于学问及撰述之业”“优于学问”“弘宣大法”“以著述传布日本乃至欧美者”“可为世界第一大导师”等语,既是弘一对同仁的劝诫与嘉许,也暗含了他个人的“本志”所在。而从后来《佛教日报》对弘一行踪所作的即时报道中,人们也能看到与之极为相似的以“著述”“贡献于国内”及“全世界”学佛者的志愿:

现厦门一般之奉佛同仁,已为师建筑静室于鼓浪屿之日光岩,师俟稍健复时,即将前往闭关,从事律宗之著述。顷并向日本购得我国失传之律宗书籍数千元,将陆续编著出版,以贡献于国内各丛林,及全世界之修持学佛者云。

上述引文中尚有“闭关”以“从事律宗著述”之说,这并非修辞,实为弘一日常生活的写照之一。从弘一历年的笔札中,类似记录时常可见:

余不久将入山从事著作。

以后乃谢绝诸事,专心撰述。

拟于双十节后,即闭关著书,辞谢通信及晤谈等事。

其他如“发愿掩关办道”“继续掩室,从事修养”“一心用功,诸事不问”者,所指多为雷同。或者可以说,出则讲律,入则撰述,是为弘一日常生活的一个面向。

在上述“本志”之下,弘一对艺术、书法的基本观念可谓泾渭分明,此即“应使文艺以人传,不可人以文艺传”,以及,应使“字以人传”而非“人以字传”。在弘一看来,如果“人”本身不足道,而“字”尚可,即能“人以字传”,那么,“这是一桩可耻的事,就是在家人也是很可耻的”。

当对弘一的“本志”,其对艺术、书法的基本态度有所知晓,则不难理解作为“弘法的一种工具”的“结缘之书”逐渐繁重和日常化带给弘一的矛盾与痛苦。这矛盾与痛苦可直接见于弘一本人的自述:

以后有托人写字者……能不送下最善,否则或碍于情面托他人代写。原因:精力衰颓,编辑书籍多忙。

每日接客、写字,自惭,毫无修养之功,勉力承持弘法之事,时用汗颜耳。

惟以见客、写字,至为繁忙耳。夫见客、写字,虽是弘扬佛法,但在朽人,则道德学问皆无所成就,殊觉惭惶不安。

简言之,“写字”虽有助于弘法,一旦为之所役,则反客为主,有损其“道德学问”的积成,继而有损“大法”的弘宣,有悖其“本志”,他因之“自惭”“汗颜”“惭惶不安”。同时,引文透露出的信息之一是,弘一将“写字”与“见客”相提并论,即此二者在他看来,性质无本质之别。

这矛盾与痛苦并非一次性的,乃是不间断的、持续性的。在二十四年的僧侣生活中,一旦外界对结缘之书的需求对其时间和精力支配形成压迫,至使“道德学问”“著述之业”停滞不前,它就会出现,并促使弘一对当前状况作出反应。绝大部分时候,弘一的反应是节制而温和的。他会以“从缓”“暂弃笔墨”的方式使压迫得以缓解:

请告:勿寄联纸来,因余今后将暂弃笔墨也。以后仁者如与友人晤谈时,希代达今后暂不写字之意。或有寄纸来者,亦以原物寄还,恕不加墨。

余不久将入山从事著作,凡有属书,暂不应命。若有寄纸来,亦以寄返。倘晤同人,幸为转告。

近来终日忙碌,凡写字作文等事,皆悉从缓。

有时,透过语气的强烈程度,则能见出弘一一时间态度的决然:

题字率写奉览,它人不得爰是为例。有属书者,幸为婉辞致谢。

今后如有人属书者,统希代为辞谢。数年之后,再当应命。

朽人近年以来,心灰意懒,殊不愿与人交际。即作文、写字等事,至此画集完成后,亦即截止。

不慧以后拟谢绝诸事,专心撰述。其他如写字诸事,亦悉数辞谢也。

由“暂弃笔墨”“皆悉从缓”到“亦即截止”“悉数辞谢”,伴随“心灰意懒,殊不愿与人交际”等语,结缘之书与弘一日常生活的紧密,其间关系之张弛,可见一斑。1942年夏,在给一位王居士的信中,对于结缘之书,弘一态度之竭诚与身心之精疲力竭跃然纸上:

朽人老态日增,精神恍惚,未能往尊邑弘法,至用歉然。菩萨尊号,附奉上。属书警语,以精力不支,仅能写数条(余纸寄返,可以托人题跋,附于册中),俟他日暇时书就,托人奉上。不久乃闭门静养,谢绝缘务,诵经念佛,冀早生极乐耳。

但弘一从不曾真正的“亦即截止”,真正的痛苦或正在于此。无论节制或心意决然,他都在尽可能酌定办法解决外界对其书件的需求。

起初,他试图对书写性质作出区分,表示主动赠送和被动应属是两回事,前者可行,后者谢绝:

尔来有属书者皆谢绝。今春写佛号结缘,为发心赠送者,非应属也。

随后,他尝试根据书写内容的繁简来确定可以加墨的范围,预备杜绝自作诗文并兼书写这种耗费时力的结缘形式,表示仅可写简单的菩萨名号或题签:

以后做文诗之事,决定停止(因神经衰弱)。至写字之事,惟写小幅简单之佛菩萨名号或偶写一书签耳。诸企鉴谅为幸。

俟此册画集写毕,即不再作文、作诗及书写等,唯偶写佛菩萨名号及书签,以结善缘耳。

但这些界限很快被实际所需打破。20世纪30年代以后,早期“发心赠送”和被动“应属”的区别再也不被提及。在内容的繁简上,固然仍倾向书写轻松简易者,却有回旋的余地;同时,值得一提的是,弘一提炼出了可供属书者选择的幅式、样式、字体,这意味着实际可行的应对方法的形成:

属书者名字,乞写示(分为小联、小中堂、小横额三种,乞注明。若是女士亦乞注明)。

兹改定办法如下,是否合宜,乞酌之。因余书写长联,字数尚少,书写之时,若有人在旁帮助,尚不十分吃力。若小立轴,则字数较多,颇费时间矣。惟应写魏碑体,或帖体(《护生画集》字体)可以于纸上一一标明(随各人意)。又,欲写上款,亦须标明。又,小立轴之佛号,有三式,亦由属书者指定一式。

1940年至1942年正月间,已经积累相当经验的弘一不再拘泥一律,每每会根据情况之不同即时确定应对结缘之书的方案。

例如,据求书时间先后确定书写原则:

写字之事,现酌定平等统一之办法。凡本年十二月廿六日以前交来登记者,现在皆为书写。凡十二月廿七日以后交来登记者,皆须俟明年夏季放香时再写。无论亲疏,一律平等,无有厚薄先后。以后他人如有询问者,即以此意答复。

以所在地域为界限确定书写原则:

以后泉州诸公属写字者,皆暂辞谢,未能收受。乞云:俟将来居住泉州弘法之时(非闭关用功之时),决定一概收受书写。现在往他处弘法或用功,故于泉州之写件须暂辞谢。并乞云:种种失礼之处,请格外原谅为祷。

以地域为限的原则又非绝对,倘限制书写之地的求书者有足够诚意,对书件无一定要求,则另当别论:

辞谢写件:以后凡有送名字求书者,皆婉言辞谢,须待将来至泉州时再写,现在不收。倘彼有十分诚意,欲求单款识字幅者,可将写好者赠送,但无上款。已写好者,唯有二尺小中堂、小联对、一小横幅三种。

尺幅的大小、字的大小、内容的繁简,仍是弘一要予以特别限定的对象:

以后有托人写字者,乞陈达其办法如下:

二尺以内小中堂,写三行(或佛及菩萨名号);二尺以内小联对。余处有已写好者,可以赠送,临时题上款,至为迅速。

二尺以内之件,若送纸来者,须延缓,有便乃能写。若指定写较小之字者,更迟。或须托人代写。

二尺以外之件,则遥遥无期。能不送下最善。否则或碍于情面,托他人代写。(原因)精力衰颓,编辑书籍多忙。

1941年底至1942年正月,人们能看到的弘一针对结缘之书所作的最后公示如下:

以后有送纸来者,不收。有由邮局寄名款来者,不写。必须托专人,送名款至茀林,守候领取者,乃可书写。倘有特别之件,必须用宣纸写者,由余赠送。有送来者决定不收。

乞来茀林,领取写件。以后:有送纸来者,不收。有由邮局寄名款来者,不写。必须托专人,送名款至茀林,守候领取者,乃可书写。倘有特别之件,必须用宣纸写者,由余赠送(有送来者决定不收)。

两次说明时间相隔一月左右,而内容完全一致。如果说其中仍存在一个书写原则的话,那么这个原则已经简化到极限,这极限已经缩减到不必再论幅式、大小、字体、内容等问题,只有请索者诚意足够与否的问题。诚恳者,依告示行事,可得书件。否则,皆无所得。

在发布这些应对结缘之书的办法背后,从与友生的通信中,人们能看到的,是“体力衰颓,瘦弱益甚”“老态日增,精神大衰”,且“所恨蹉跎岁月,无所成就,愧见古人”的弘一。

余论

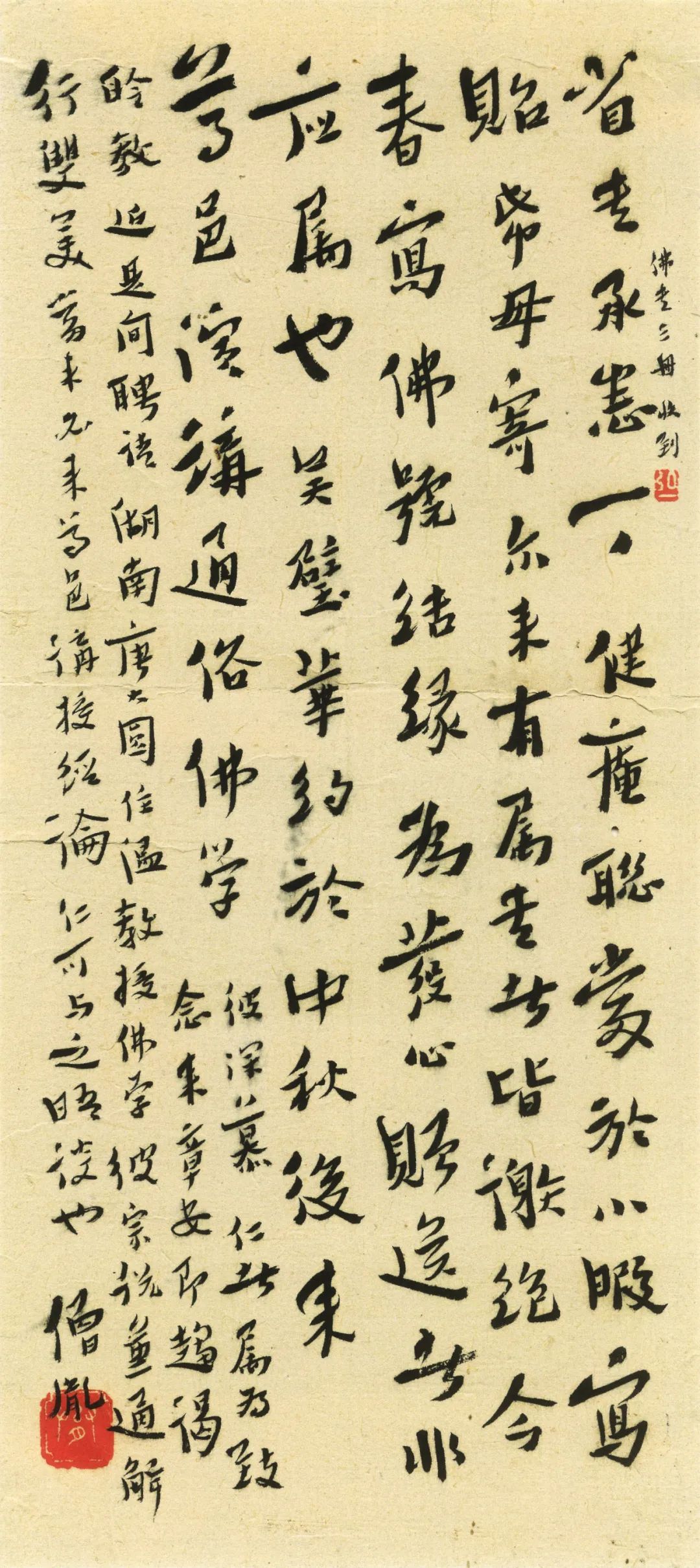

但事情并没有结束。透过弘一生前最后一批结缘之书及其书写情境,人们或可以触及到结缘之书的另一本质,此即单纯地作为“弘法的一种工具”之外,多少早已渗入其中的,尘世间人与人深处的信赖与依存关系——一九四二年农历八月二十二日,在与一位刘姓居士的通信中,弘一尝言:“九月三日始,即掩室著书,谢绝一切。”并谓:“附奉上写幅,以为纪念,此外皆未能书写,以后亦即停止通信,诸希鉴谅。”然次日即染疾,至九月四日晚八时正,安详圆寂,前后仅隔十三日。此信中,弘一生活中至为重要的两个部分,“著书”与“书写”,在生命的最后阶段再次发生碰撞。弘一当然选择了“著书”。但这一“本志”此时已经无力达成,而“写字”则依旧如常,竭其所能:

据报上记载:师于旧历八月廿三日感到不适,连日写字,把人家托写的书件了讫。至廿七日已不进食物。廿八日下午还写遗嘱于妙莲法师,以临命终时的事相托。至九月一日上午还替黄居士写纪念册二种。下午又写“悲欣交集”四字与妙莲法师。直到初二不再执笔,算起来,不写字的日子只有初三、初四两天。

除“连日写字,把人家托写的书件了讫”者之外,此中最后的结缘之书即“至九月一日上午还替黄居士写纪念册二种”者。这位黄居士,就是本文开篇时提到的,1939年冬初次一人往泉州市中承天寺谒见弘一的青年黄福海;所言之纪念册,即弘一此次染疾前数月,黄福海假以“纪念”之名请索的书法墨迹者。