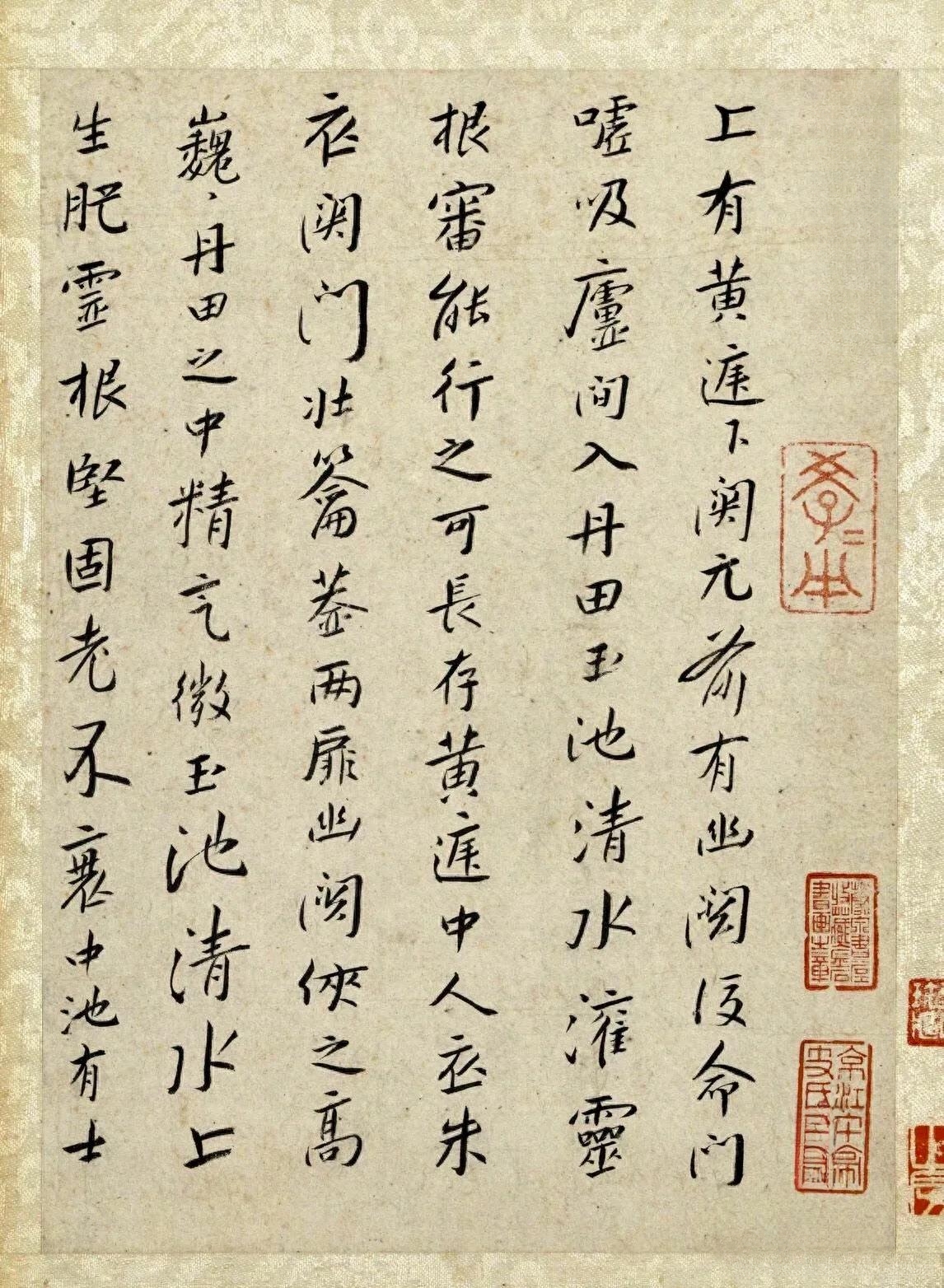

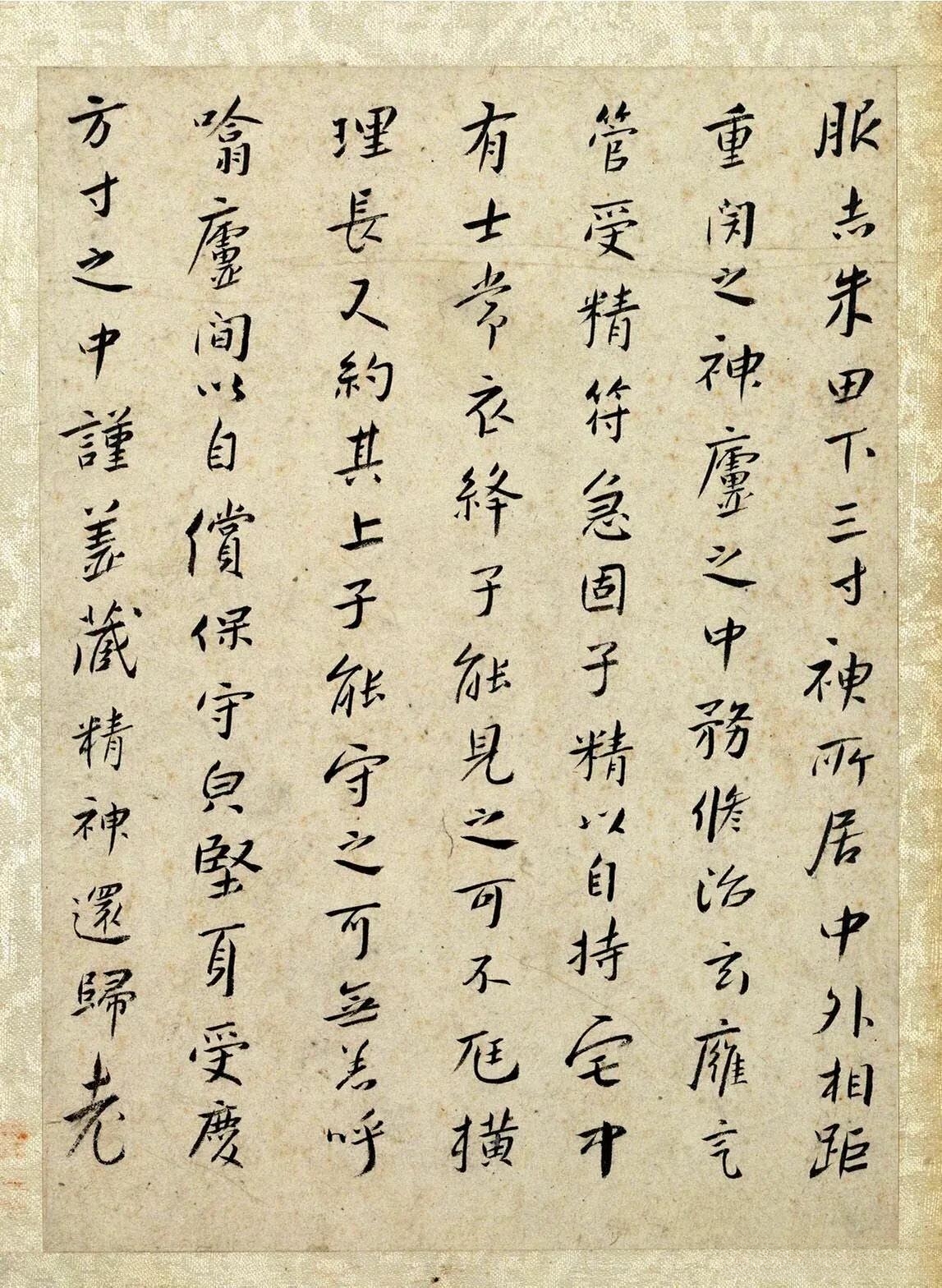

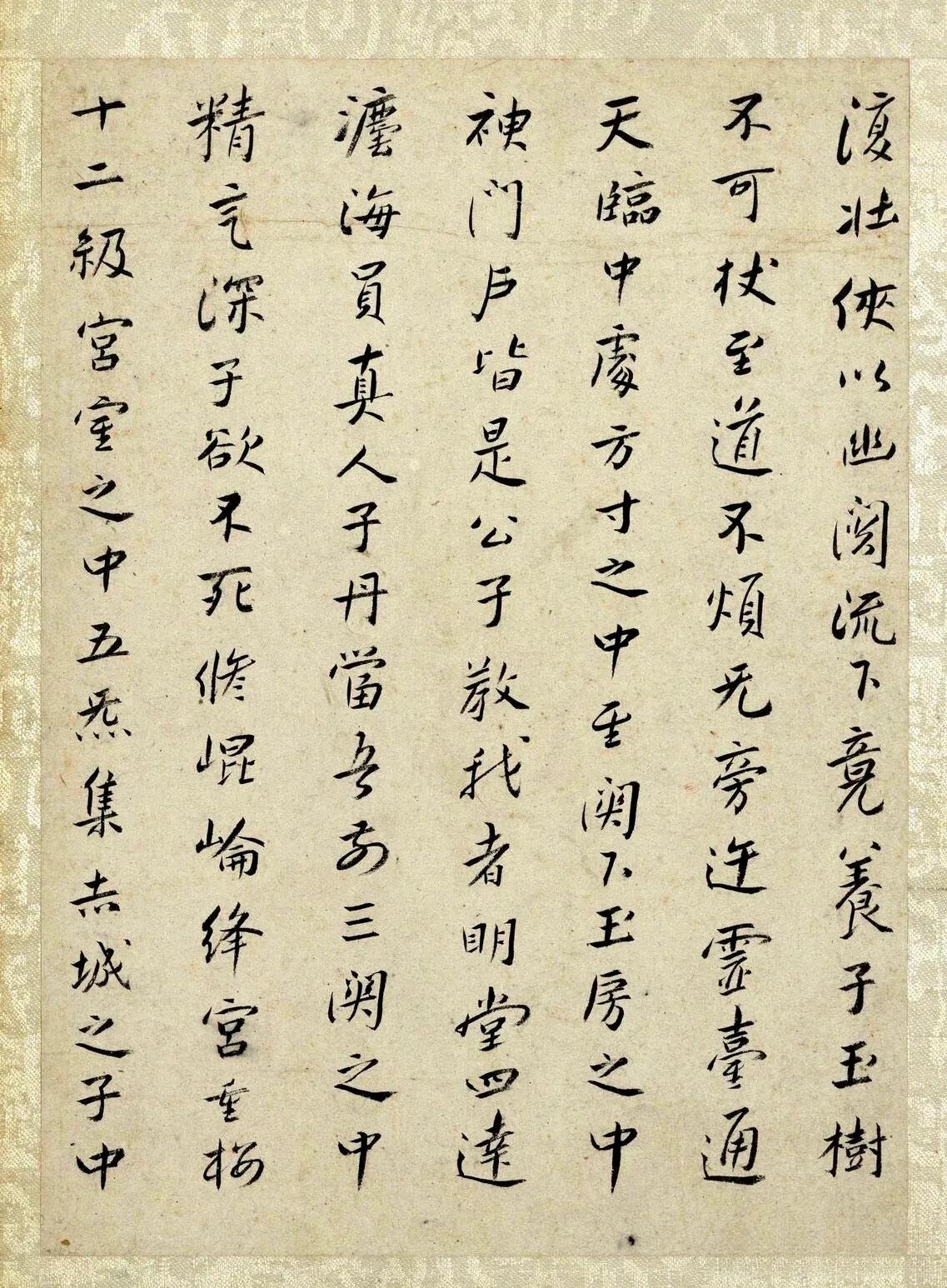

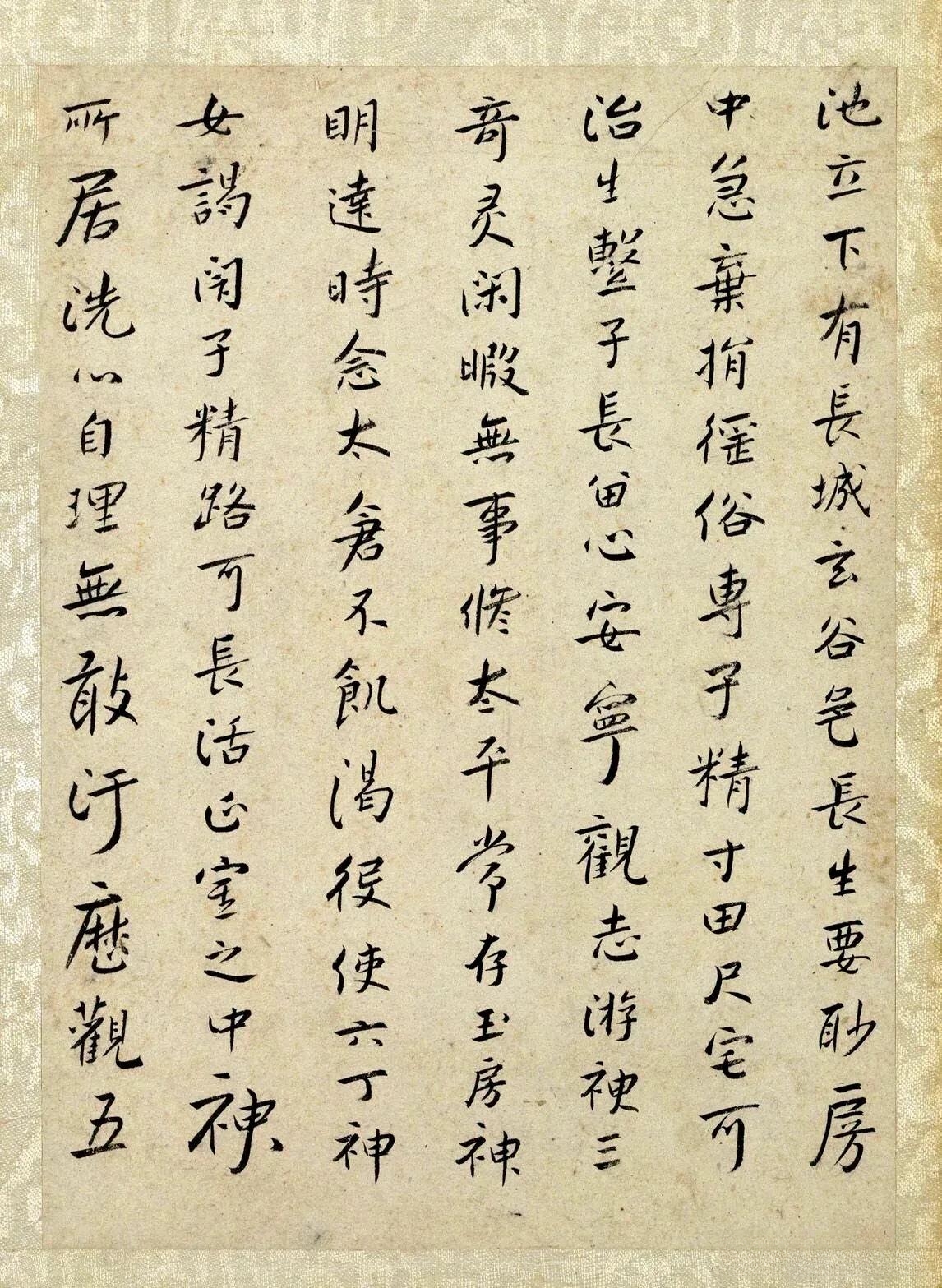

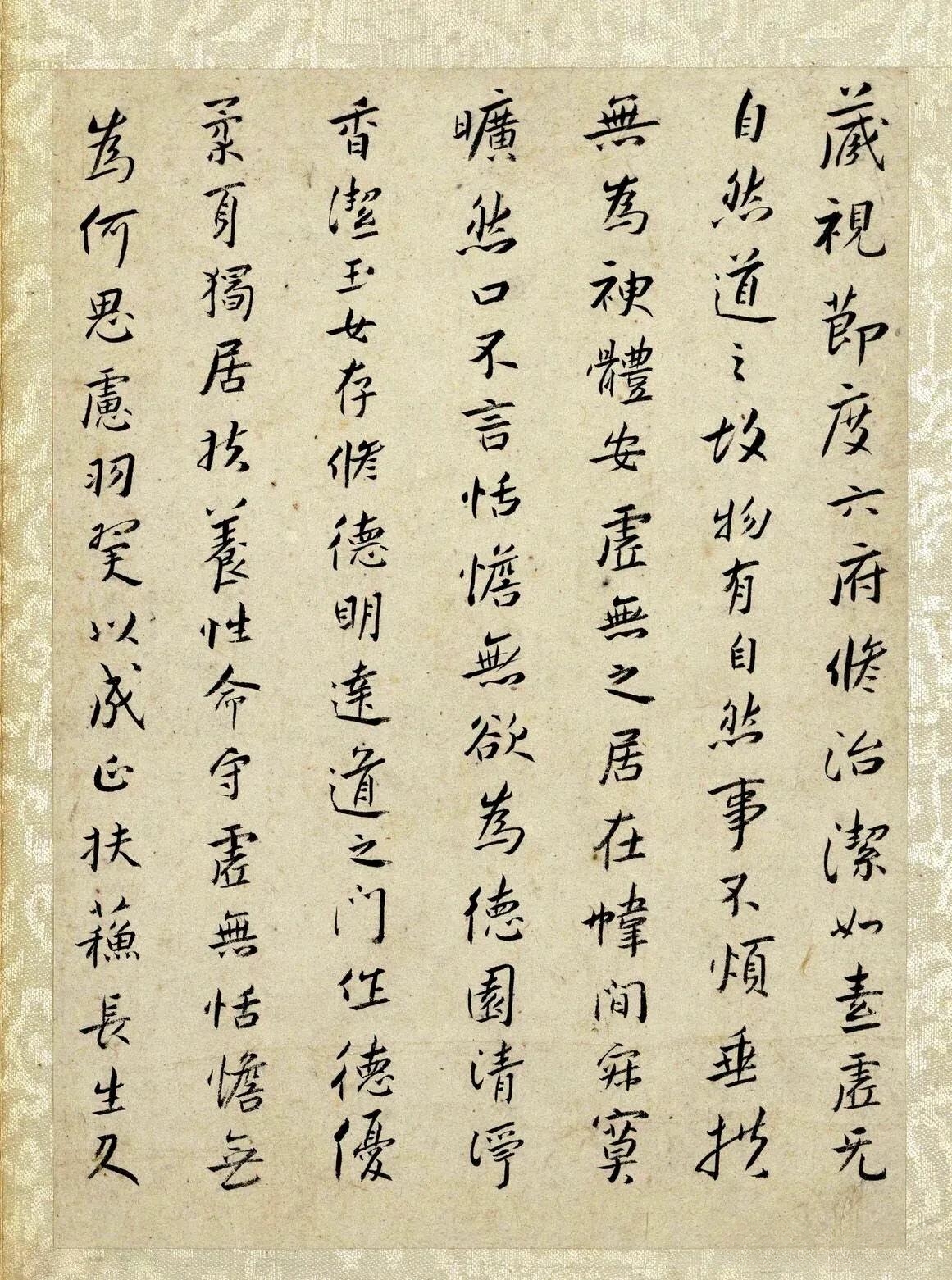

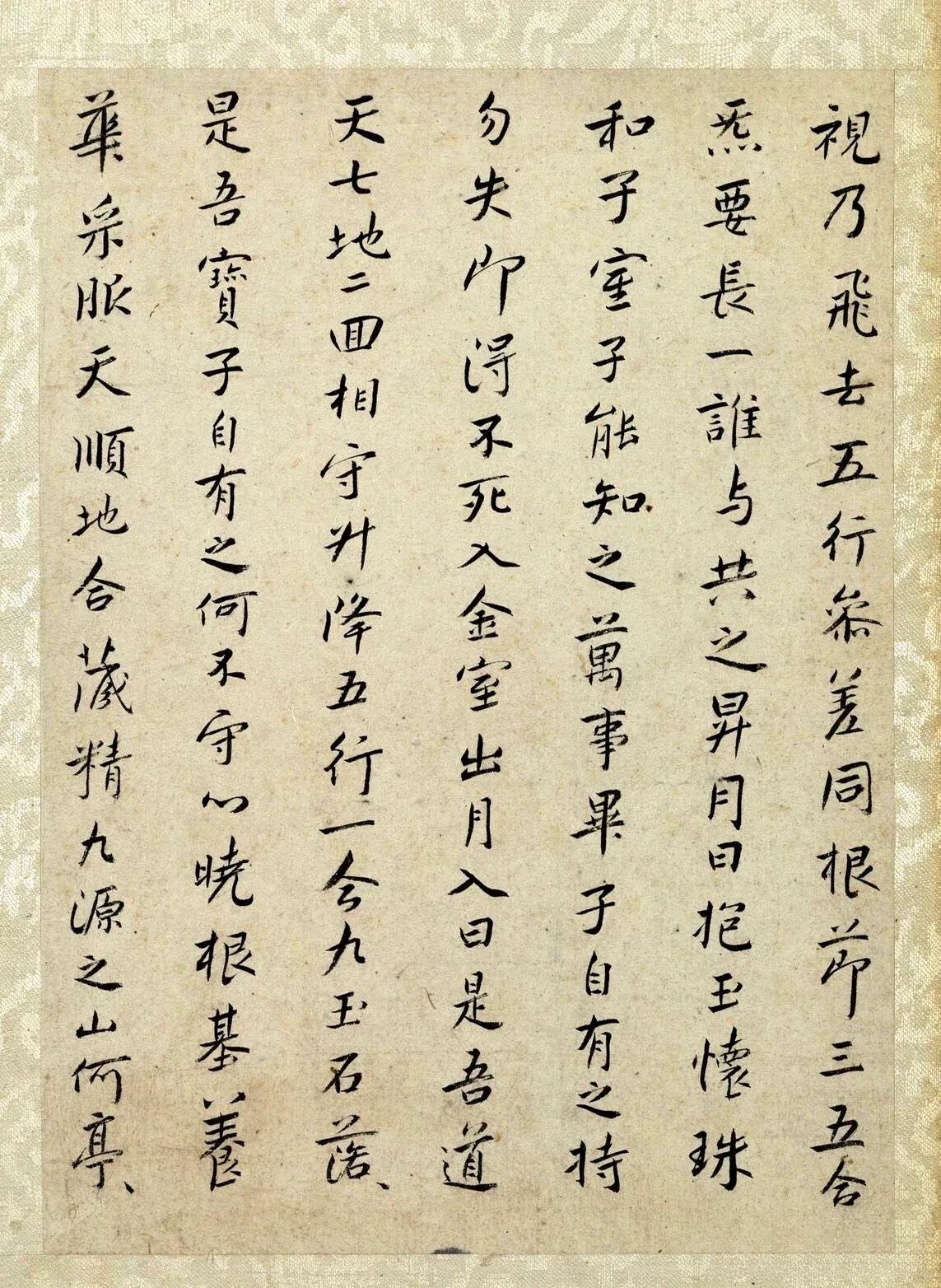

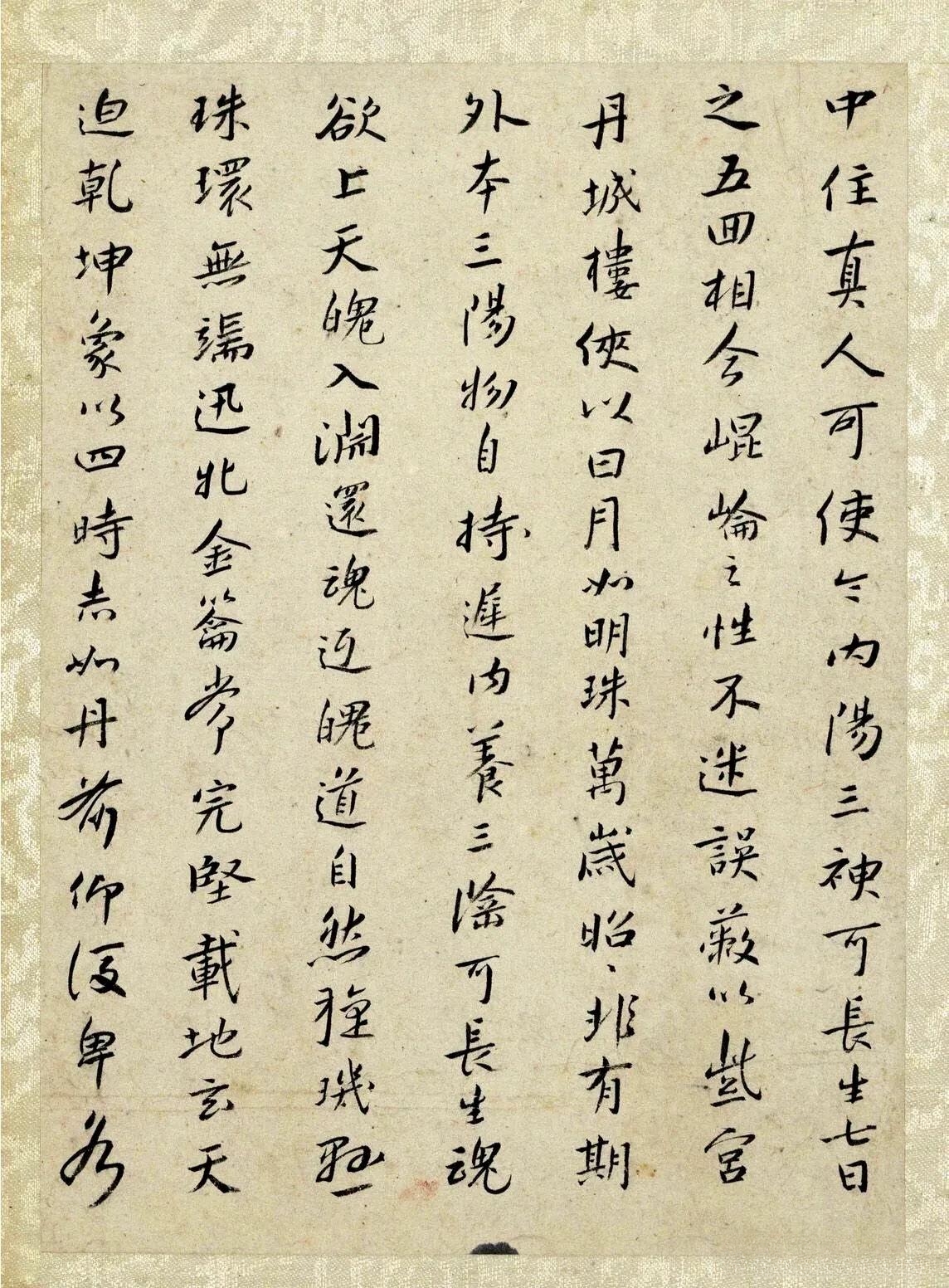

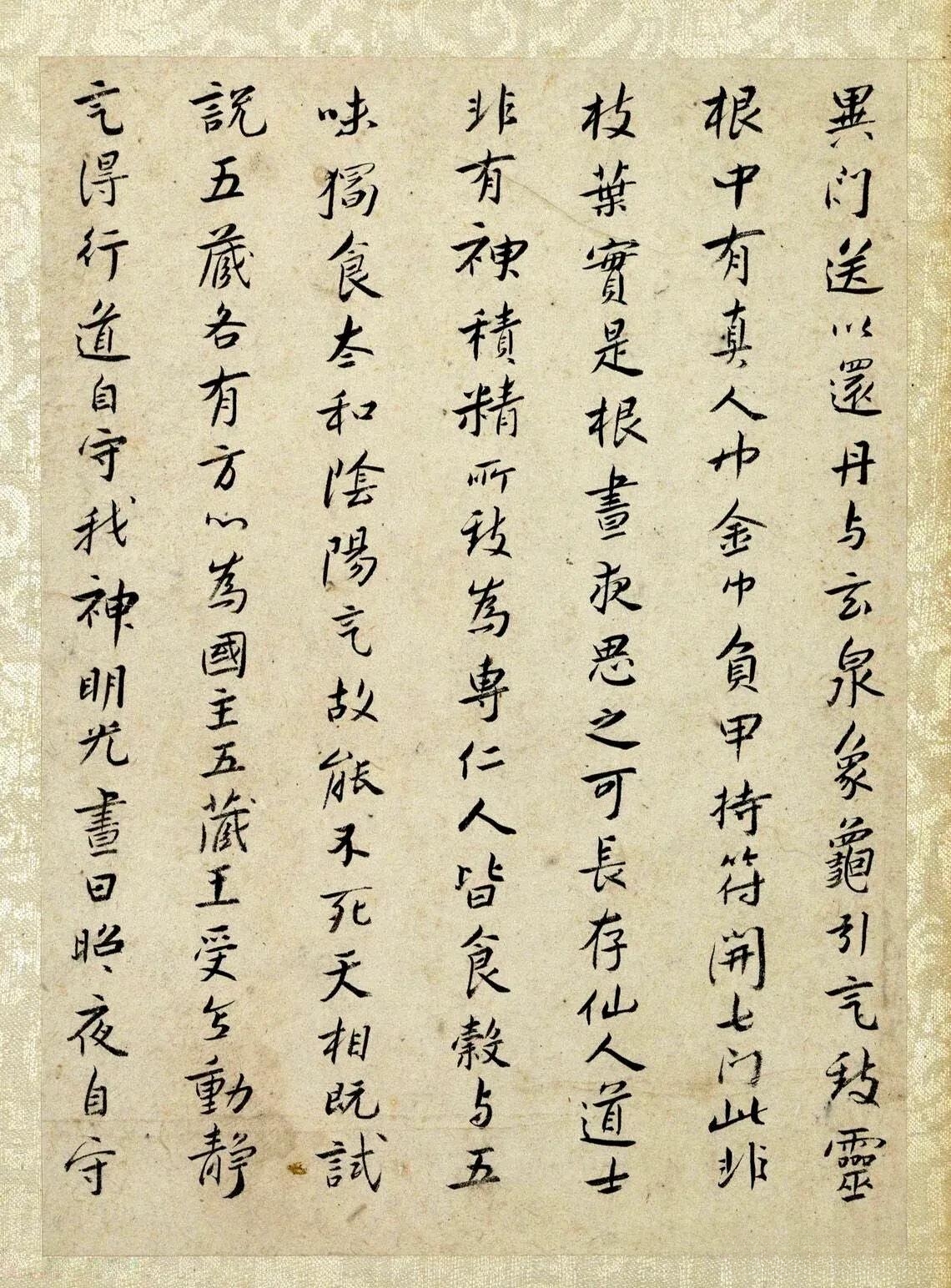

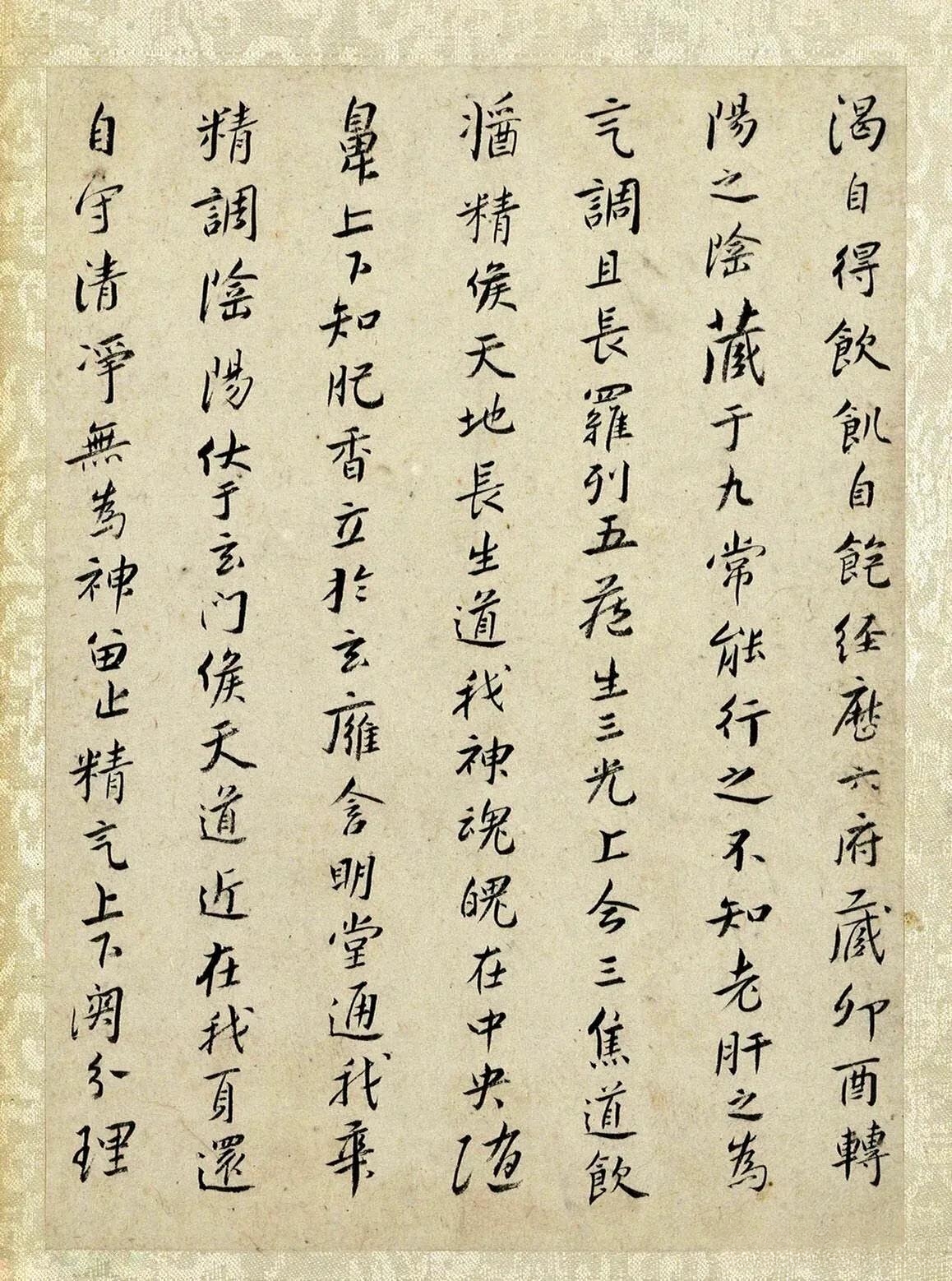

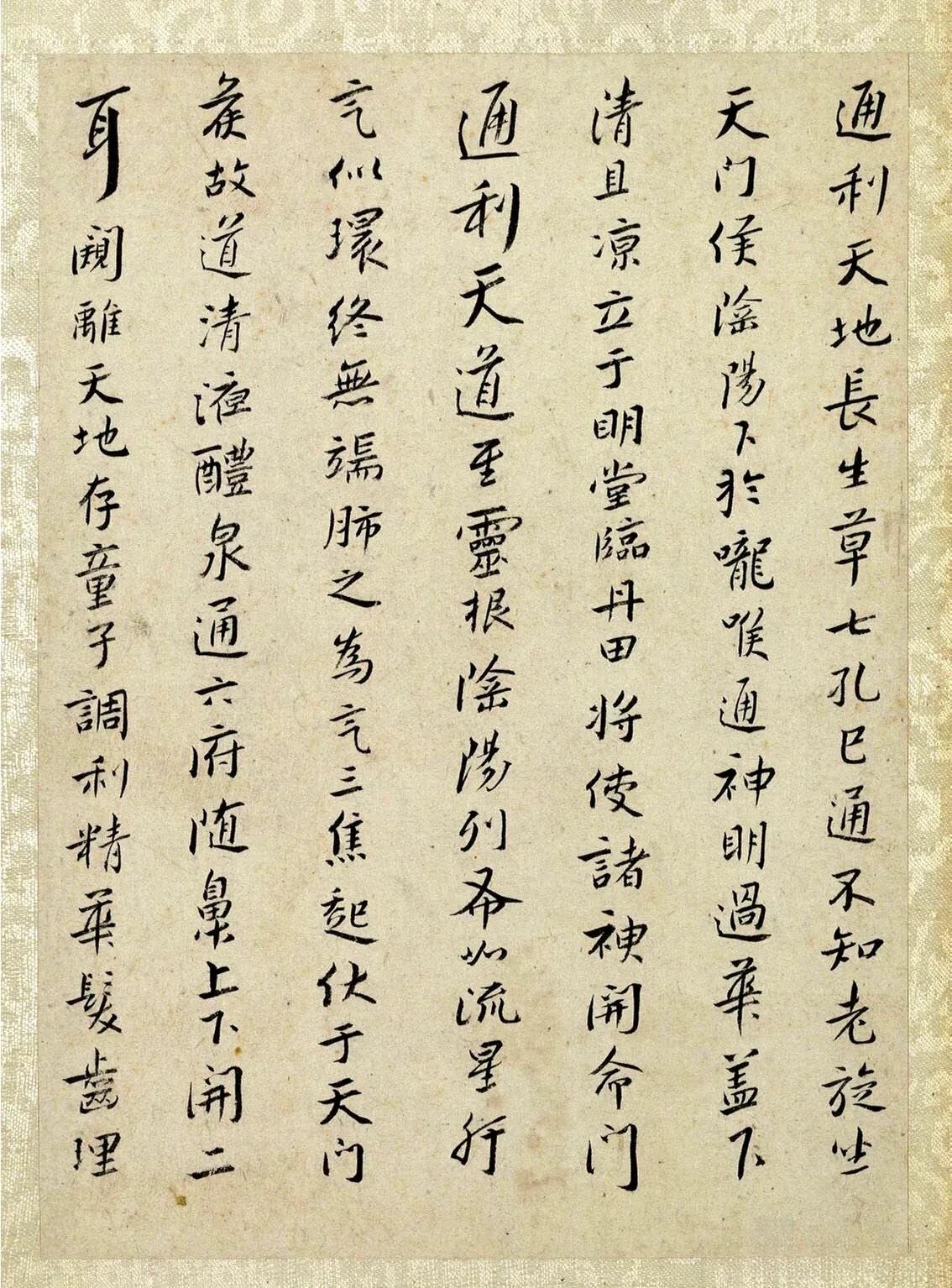

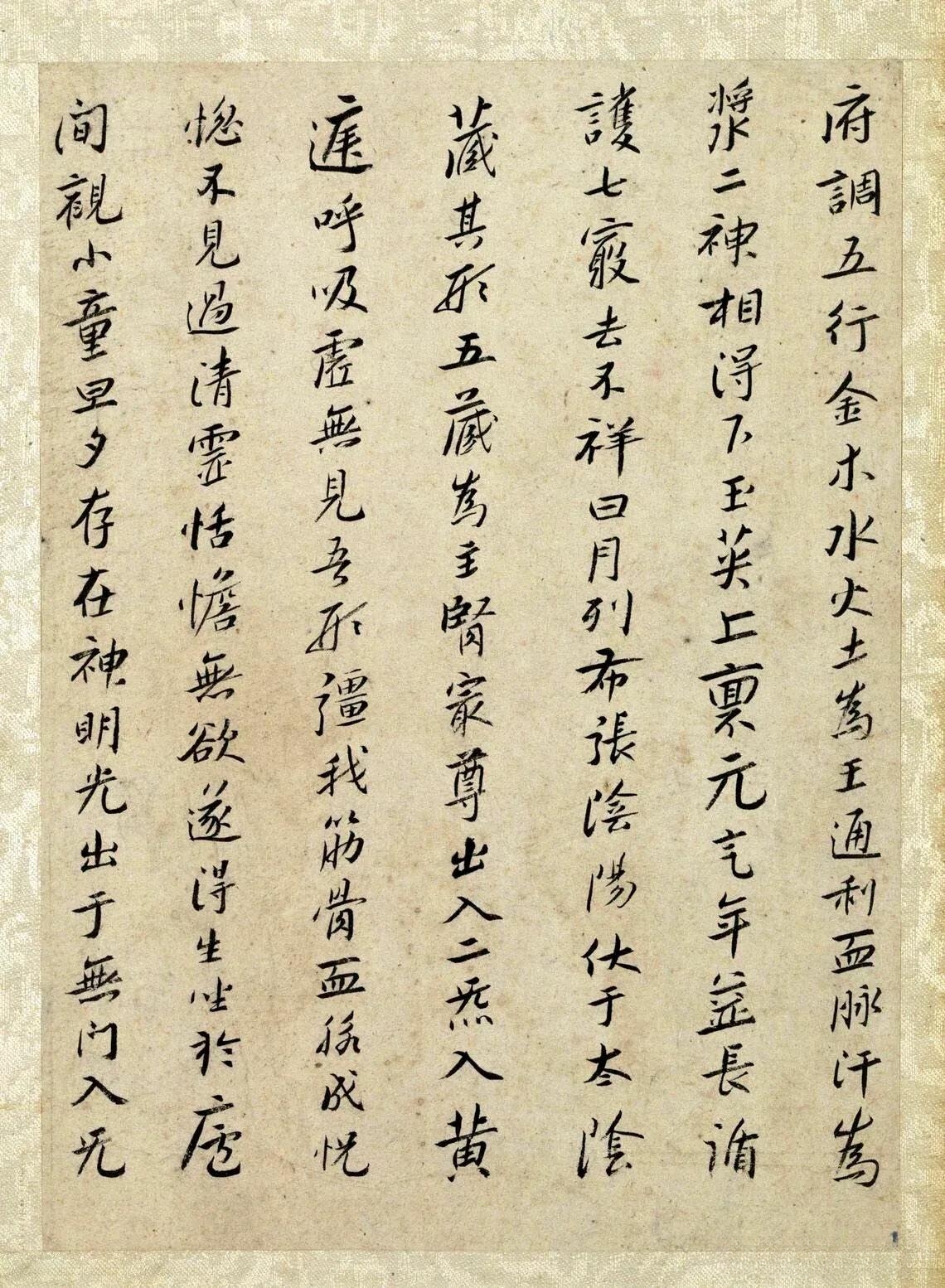

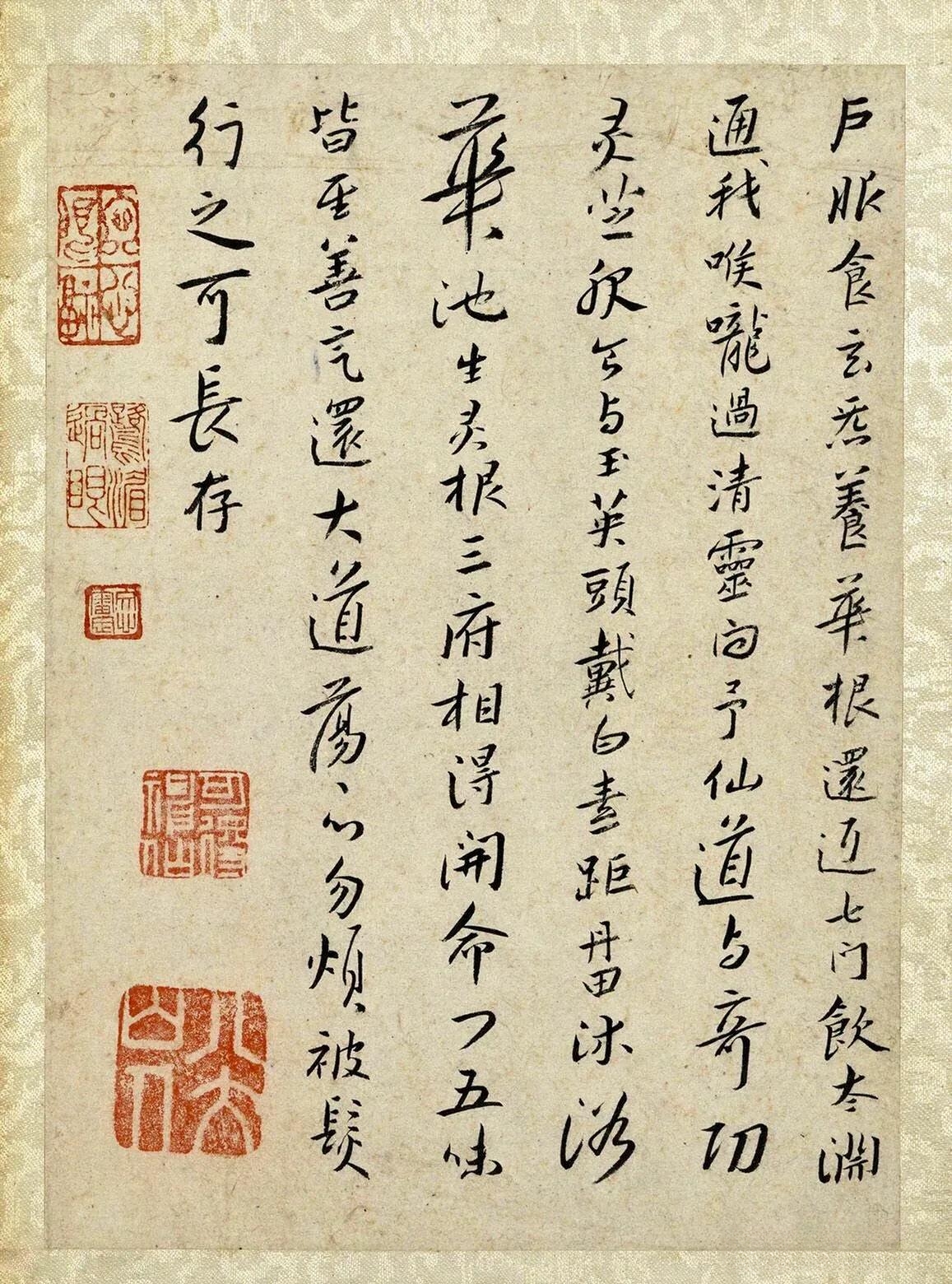

八大山人(朱耷)的《黄庭经》创作于1684年(59岁),这一时期是其书法风格由模仿转向独创的关键节点。他在此作中摆脱了早期对董其昌的依赖,转而汲取钟繇书法的古朴意趣,形成“圆健用笔、奇宕结体”的典型特征。用笔上,他以篆籀笔法入行楷,线条浑厚圆润,藏锋含蓄,弱化提按,形成肃穆高古的质感。结体上,他通过夸张主笔、外实内虚的空间处理,营造出险峻而平衡的视觉效果,如“异体字”的运用强化了作品的神秘感。

晚年八大山人深受阁帖临习影响,尤其推崇魏晋书法的简约与高古。在《黄庭经》中,他融合篆书的圆转笔意与隶书的波磔特点,形成独特的“八大体”行楷风格。例如,横画收笔带有隶书意味,而整体章法疏朗自然,暗含钟繇《宣示表》的遗韵。

早期八大山人曾仿黄庭坚书法(如《行书刘伶酒德颂卷》),但《黄庭经》标志其突破黄氏“剑拔弩张”的方笔风格,转向更为内敛的圆笔与自由结体。其字态虽仍保留黄庭坚的欹侧之势,但更注重线条的流动性与整体意境的和谐。

《黄庭经》堪称八大山人书法风格成熟的分水岭。此前,其书法多受欧阳询、董其昌、黄庭坚等人影响,而此作之后,其个人风格逐渐定型,最终形成“八大体”的经典面貌,为晚年《行书千字文》《安晚册》等杰作奠定了基础。

此作体现了八大山人对传统书法的创造性转化。他通过秃笔书写弱化锋芒,以篆书笔法入行楷,开创了“以篆写草”的先河,其线条张力与空间布局对后世金石写意派书法影响深远。

《黄庭经》本身为道教经典,八大山人借此抒发明亡后隐逸避世的心境。八大山人60岁前的作品存世极少,《黄庭经》作为其风格转型期的代表作,具有极高的收藏价值。现藏于台北故宫博物院。

【朱耷,1626-1705,别号个山、雪个、驴屋驴、人屋、八大山人等,以“八大山人”名世。江西南昌人。明宁王朱权后裔。明亡后出家为僧,法名传綮,后还俗。“清初四僧”之一,才华横溢,堪称画坛一代宗师。】