阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

文|趣影星探社

编辑|趣影星探社

前言

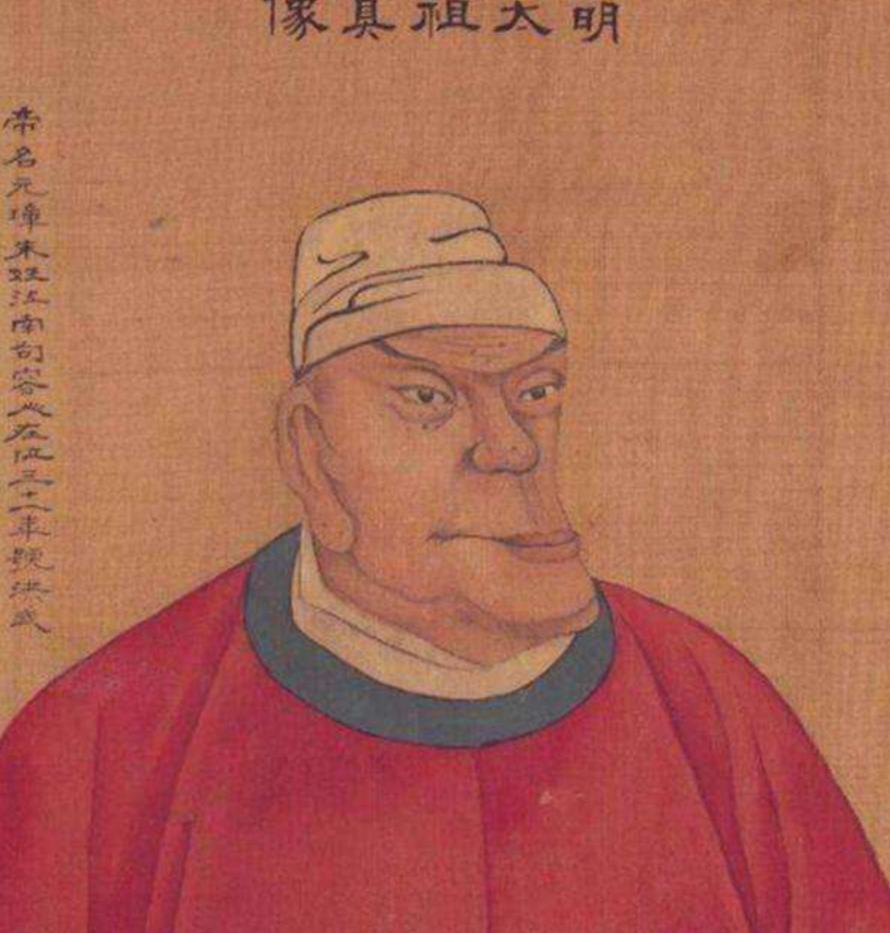

泥泞中站起的男人,最终坐上了九五至尊的宝座。明朝开国皇帝朱元璋的传奇人生,既有辉煌,也有令人不寒而栗的暗影。

史书上,他是扫除元室、重振汉家天下的英雄。民间传说里,他却成了动辄杀人、骨子里带着怨毒的暴君。

这个从乞丐到皇帝的男人,究竟是被历史误解的民本实干家,还是权力膨胀后露出本性的冷血帝王?

今天,我们撕开历史的迷雾,以史料为镜,探寻这位传奇帝王身上的真与假、善与恶。

一碗冷粥,一把龙椅

濠州的暴雨仿佛没有尽头,雨水冲垮了朱元璋家摇摇欲坠的茅屋。十六岁的他蜷缩在湿冷的草席上,身旁是父母和兄长已经发臭的尸体,肚子里的饥饿绞痛着。

光着脚跪在泥水中,他向地主刘德苦苦哀求一块安葬亲人的土地,换来的却只有斥骂和狗吠。最终,还是邻居刘继祖伸出援手,给了他一方薄土。

谁能想到,这个连亲人尸体都无法体面安葬的少年,25年后会成为统御天下的皇帝?

命运的转折点发生在1352年。那时的朱元璋刚刚结束短暂的僧侣生涯,背着破旧的行囊来到濠州城下。他被疑为奸细,绑在城门口等待处置。

正巡视城防的郭子兴注意到了这个衣衫褴褛但目光坚定的年轻人,随口问了几个关于兵法战事的问题,朱元璋对答如流。郭子兴暗自称奇,当即解了他的绑,收为亲兵。

朱元璋进入郭子兴麾下后,凭借敏锐的洞察力和军事才能迅速崭露头角。攻打集庆路(今南京)时,面对坚固的城防,他没有选择硬碰硬,而是让精兵化装成商贩混入城中,里应外合,轻松攻下了这座战略要地。

1363年的鄱阳湖之战更是他军事才能的集中体现。

面对陈友谅号称六十万的水师,朱元璋指挥数量较少的舰队灵活应战。他抓住东北风起的有利时机,放出装满火药和油脂的火船,顺风直冲敌阵。

顷刻间,陈友谅的战船连成一片火海,士兵们纷纷落水。这场以少胜多的胜利,奠定了朱元璋在江南的霸主地位,堪称现实版的“赤壁之战”。

朱元璋的崛起靠的不是影视剧中那些神乎其神的桥段。他不是什么“天命之子”,更没有神仙点化。他就像一个精明的团队领导者,懂得如何激励人才。

在那个战乱年代,将领们最关心的是什么?无非是功名利禄。朱元璋承诺攻下城池后,将领们可以得到封地和税收,这种实实在在的利益分配,让徐达、常遇春等大将甘愿追随。

他的用人之道,一直是实用主义至上——能打仗的重用,懂治国的倚重,既不会因文人腐儒的清谈而偏听,也不会被武将的匹夫之勇所左右。

铁腕反腐与屠戮功臣:权力的两面刃

朱元璋建立明朝后,面对的是一个百废待兴的烂摊子。多年战乱让民生凋敝,官场腐败严重。出身底层的他深知百姓疾苦,对贪官恨之入骨,立即掀起了一场空前的反腐风暴。

他发明了“剥皮实草”的酷刑,在县衙旁边设立“皮场庙”,将贪官的皮剥下来塞满稻草做成人偶示众。官员们每天上班路过这些人皮人偶,谁敢有贪污之心?

《大诰》规定:“凡贪污六十两以上者,枭首示众”。这相当于现在贪污3万元就要杀头,罚款动辄上百倍,这种力度在中国历史上都是罕见的。

朱元璋的反腐不只是雷厉风行,还亲力亲为。有次他听说地方官王希哲贪污受贿、欺压百姓,立即派人调查核实,然后当场下令处死,剥皮实草挂在县衙门口。这种不管对象是谁、一查到底的态度,让官员们战战兢兢,百姓则拍手称快。

然而,随着统治的稳固,朱元璋对权力的控制欲也愈发强烈。太子朱标英年早逝后,皇太孙朱允炆性格仁厚,缺乏驾驭老臣的能力。朱元璋开始担心,这些跟随自己打天下的功臣们会不会在自己死后威胁孙子的统治?

于是,他的目光从贪官污吏转向了功高震主的开国功臣。

胡惟庸案牵连三万多人,蓝玉案又有一万五千多人受株连。就连已经退休多年的丞相李善长,也全家七十多口被杀。这样的大清洗,就像一个公司领导突然对创业元老们大开杀戒,恐怖而血腥。

朱元璋的这种极端行为,源于他对权力的深刻不安全感。从乞丐到皇帝,他亲眼目睹了人性的复杂和黑暗,内心深处始终存在一种被背叛的恐惧。

当他看到胡惟庸独断专行、蓝玉横行霸道,这种不安全感就会被触发,进而以最极端的方式消灭可能的威胁。

童年的贫苦经历给朱元璋留下的不仅是身体上的饥饿记忆,更是心理上挥之不去的阴影。当一个人从社会最底层爬到最高处,他往往比任何人都害怕失去现有的一切。

这种恐惧在拥有至高无上权力后变得更加扭曲,最终酿成了杀戮悲剧。

临终布局:一盘错误的棋

明朝初年的朝堂上,势力错综复杂。淮西集团以李善长、徐达、蓝玉等朱元璋的老乡为主,掌握军权。浙东集团以刘基等文人为核心,负责政务。两派势力相互牵制,武将与文臣也各自为营。

朱元璋在这种复杂的权力结构中游刃有余,既利用淮西老乡的忠诚打天下,又借助浙东文人的才智治国。但随着太子朱标的早逝,他开始为皇太孙朱允炆的继位铺路。

这就必须解决一个问题:那些功高盖世的开国功臣们。

蓝玉是朱元璋晚年权力洗牌的典型案例。作为朱元璋的托孤重臣,蓝玉原本应该辅佐朱允炆。但随着地位的提高,他变得日益骄纵。带兵经过喜峰关时,仅因守关士兵开门稍慢,就下令攻打关卡。他还强占民田,蓄养家奴,横行霸道。

朱元璋敏锐地意识到,蓝玉的存在将是孙子继位后的一大隐患。更重要的是,朱标死后,蓝玉与朱允炆的关系并不密切,这更加重了朱元璋的担忧。于是,他决定以蓝玉为突破口,彻底清洗功臣集团中的不稳定因素。

然而,历史充满了讽刺。朱元璋为保障朱允炆的皇位,杀光了能征善战的将领,却不曾想到这恰恰为燕王朱棣的篡位创造了条件。靖难之役爆发时,朱允炆身边竟然无将可用,那些跟随朱元璋打天下的大将要么被杀,要么已经离世,剩下的中层将领根本不是朱棣的对手。

朱元璋苦心经营的临终布局,最终成了一场致命的误判。他以为杀光功臣就能为孙子扫清障碍,却没想到这反而让朱允炆失去了最有力的保护。

这就像一个企业领导者为了保证接班人的地位,将所有有能力的老员工都清除出局,结果公司遇到强大竞争对手时,却发现没有人能够应对危机。

朱元璋的临终布局,最终演变成一场历史的悲剧。

历史的评判:功过两难量

评价朱元璋,就像解一道没有标准答案的方程式。他既是反腐先锋,也是屠戮功臣的刽子手。既是开创大明王朝的雄主,也是设立特务机构锦衣卫的专制君主。既减轻百姓赋税,推行休养生息政策,也大开杀戒,让无数家庭妻离子散。

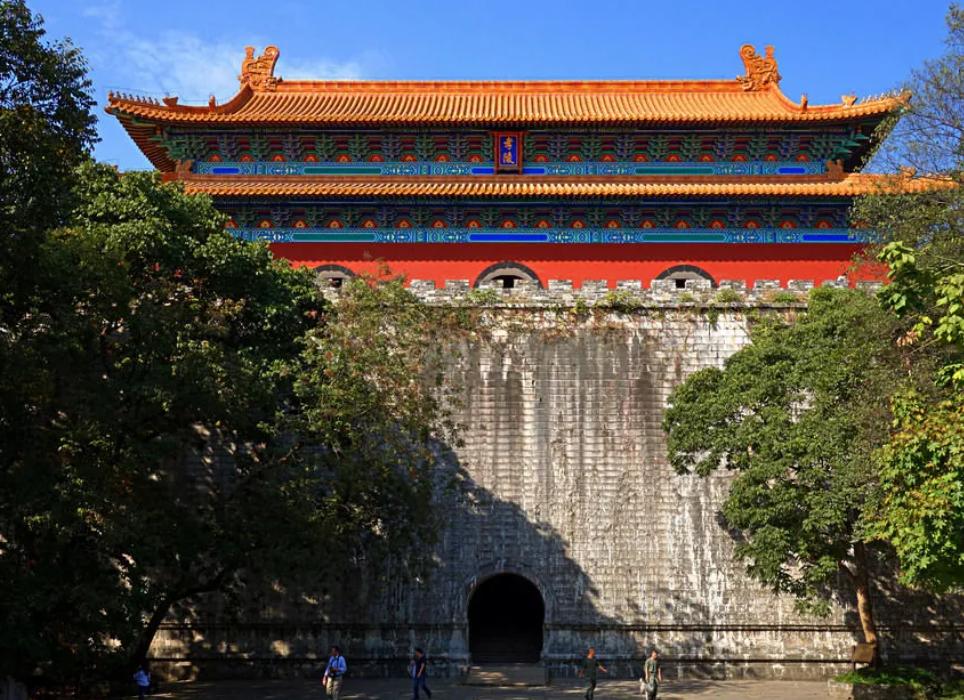

他所创建的明朝延续了276年,成为中国历史上最后一个由汉人建立的大一统王朝。他推行的蓝玉案等血腥大案,却也成为后世批判他的重要依据。

这种矛盾的评价,反映了历史人物的复杂性。朱元璋的经历给我们带来了深刻的启示:权力必须有制约,野心必须有边界。在职场中,如果你像蓝玉一样功高震主、目中无人,即使业绩再好,也难逃被淘汰的命运。

同时,过度集权的危害也值得深思。朱元璋废除丞相制度,设立锦衣卫,虽然加强了中央集权,却也让整个朝廷笼罩在恐怖氛围中,官僚们不敢创新,不敢担责,最终导致明朝中后期的制度僵化。

结语

从朱元璋的故事中,我们看到了权力的两面性——既可以用来建设,也可以用来毁灭。既能反腐倡廉,也能滥杀无辜。权力越大,风险越高,这是历史给我们的永恒警示。

如果时光可以倒流,给朱元璋一次重新选择的机会,他会走同样的路吗?如果看到朱棣开创的永乐盛世,万国来朝的景象,他还会选择杀光功臣吗?

历史没有假设,只有既定事实。朱元璋的人生充满了无奈和抉择,他的功过是非,也许只有历史长河才能给出最终的答案。而我们,则可以从这段历史中汲取智慧,思考如何在实现理想的同时,不被权力所异化,不被野心所吞噬。

浮沉半生,朱元璋从泥泞中站起,最终站在了权力的巅峰。然而,当他面对死亡时,是否想过,自己所做的一切究竟值不值得?

那个曾经光着脚在泥地里乞讨的少年,是否还能在年迈的帝王心中找到一席之地?这或许是历史留给我们最深的思考。