热点推荐

热门图文

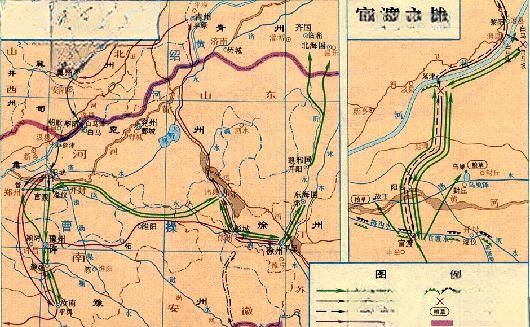

公元196年(建安元年),曹阿瞒迎汉献帝迁都许县,自始挟天子以令诸侯,威势大增。他先后击败吕布、袁术,占据了兖州、徐州以及部分豫州、司隶。公元199年(建安四年),袁本初最终战胜公孙瓒,据幽州、冀州、青州、并州,尽有河北之地,意欲南向以争天下。这样,华北最重要的两个政治军事集团,决战势所难免。起初形势袁强曹弱。袁本初已无后顾之忧,地广人众,可动员的兵力在十万以上。曹阿瞒则是四面受敌,除了北方的袁本初,关中诸将尚在观望,南边刘表、张绣不肯降服,东南孙策蠢蠢欲动,暂时依附的刘备也是貌合神离。尽管如此,当时的一些有识之士,包括曹阿瞒的谋士荀彧、郭嘉,还在张绣麾下的贾诩,以及凉州从事杨阜,在综合分析了曹、袁的优劣后,认为袁本初外宽内忌,好谋无决,他们都看好曹阿瞒,认为局势会向着有利于曹的方向变化。建安三年(公元198年)十一月,吕布被曹阿瞒消灭,建安四年六月,袁术病死,十一月张绣投降曹阿瞒。刘表中立,孙策保守江东。局势变得更加明朗。

建安五年(公元200年)一月,袁本初率精兵10万南下,官渡之战爆发。

众所周知,官渡之战是曹阿瞒事业生涯中堪称“不成功便成仁”的至关重要的一战,胜则进取河北四州之地,霸业可成,败则退无立锥之地,身败名裂。可以说,曹阿瞒早期最大的劲敌非袁本初莫属。但在官渡一战中,曹阿瞒却以弱胜强,取得官渡最终大战的胜利,也从此奠定了自己的四代基业。

因为官渡之战实际是曹阿瞒一生最重要的战役,所以连一向惜墨如金的陈寿,也在《三国志》中花了大量篇幅来描述,而且不光在曹阿瞒自己的《本纪》中说,在其他人的传记里的相关记载也非常之多。不过关于官渡之战,一直以来形成的一些说法出入还是很大,究其原因,便是著史的文人历来不懂军事,无论是对战争事态的过程还是对战争双方的认识,都容易辨别不清晰而存在自己的误解。

就拿三国历史的唯一的官方史料《三国志》来说,袁本初作为当时最强有力的诸侯,先天坐拥袁氏四世三公的主角光环,占据幅员辽阔、土地肥沃的河北冀、青、并、幽四州之地,麾下战将如云、谋士如雨,后来无论是曹阿瞒“国之所依”的五子良将之一的张郃,还是辅助曹阿瞒扫灭袁本初的鬼才郭嘉,都曾是袁本初帐下。纵览三国各方势力,只有袁本初最是得天独厚。比起蜀汉政权刘备早年起家之时的颠沛流离,备尝艰辛,武只有关张赵,文只有简雍孙乾,堪称一清二白的境地来说,简直一个在天一个在地;而孙吴政权的孙策,更是沦落到在猪一样的诸侯袁术那里寄人篱下,甚至被迫要用传国玉玺跟袁术换来三千兵马才能起家。相比魏蜀吴三国充满荆棘的建国之路,而袁本初却把一副天大的好牌打成了输家,难道他还称不上草包?

如果从这《三国志》的描述来看,相信所有人都会得出袁本初是个草包二世祖的结论。可是正如刚才所说,《三国志》是尊曹贬袁,可谓黑袁本初黑的最起劲的一本书,所以我们要是完全相信《三国志》,那就大错特错了。

要知道在官渡之战前有一个著名的插曲,那就是刘备占据徐州叛曹。

曹阿瞒在刘备反叛后,面临两线作战的不利局面。但曹阿瞒马上定下决心,东征刘备,只用一个月不到时间,就击败刘备。刘备连老婆孩子都丢弃了,只身逃跑,关羽也被俘虏。这是官渡战前,曹阿瞒一个极为英明的决策,利用出色的内线机动,抢占了时间权,一举解决右翼刘备的威胁,从而可以专心对付袁本初。

也正因如此,现在通常都有人说,袁本初没有听取田丰的建议,趁曹阿瞒东征之际,偷袭许都,错失良机,是个草包。殊不知,这种观点纯粹是放马后炮。

确切来说,当时的具体情况是:袁本初方面,刘备反叛曹阿瞒,对他来说是利好消息,曹阿瞒东征更是利好消息。这时袁本初面临的选择并不是出兵不出兵,而是什么时候出兵。

那么对他来说,什么时候出兵最有利呢?出兵早了,曹阿瞒就会回救。出兵太晚,刘备会顶不住。那么自然是等曹阿瞒和刘备双方开始交上手后,再出兵最有利。最好是等双方打个筋疲力竭之后,自己来坐收渔翁之利。

所以当田丰来劝他出兵时,袁本初都懒得跟田丰多讲什么,这才找了个孩子生病的托词。因为当田丰来劝袁本初时,曹阿瞒才刚刚行动,大军没有走远,随时可以营救,所以那个时间点明显出兵时机不对,太早。要知道曹阿瞒虽然是亲征刘备,但肯定还留有大量部队防备北边的袁本初,不可能倾巢而出。比如在白马的刘延、延津的于禁、孟津的夏侯惇、官渡主阵地的部队等就都没有动。曹阿瞒亲征刘备,只是带了少量精兵而已。所以田丰所谓的偷袭许只不过是书生纸上谈兵,明知曹阿瞒一直留着兵马防备自己,那还叫什么偷袭?

而刘备当时手下有数万人马,至少表面看起来实力强大,曹阿瞒急切之间,未必能拿下刘备,既如此,那么何不先让他们两家消耗实力,自己再“黄雀在后”呢?

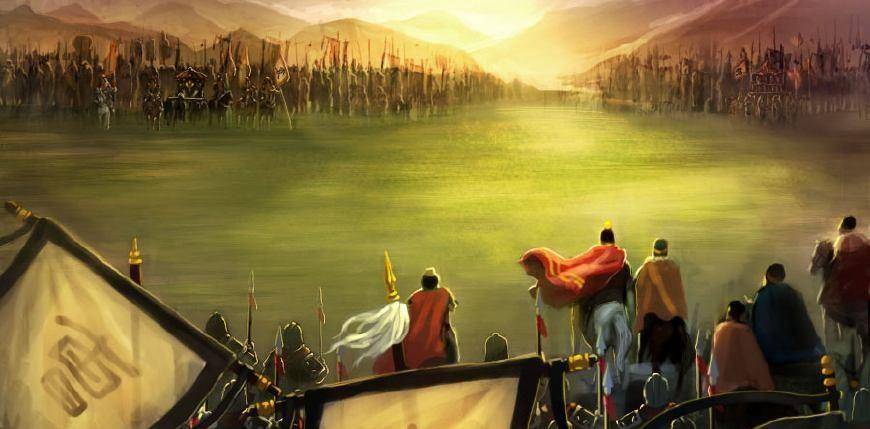

所以袁本初定下的决心是,一月份让曹刘两家先打,打上个一段时间。二月份,自己再出兵。所以,这才有了当年二月份,袁本初派遣麾下郭图、淳于琼、颜良等大将攻打东郡太守刘延于白马的军事行动。

而且我们需要注意的是,袁本初光是出兵攻打这个白马就打了三个月,那么可想而知,当初田丰提议的偷袭许都的策略,根本毫无实现性可言。

所以,袁本初这样计划是完全符合当时的局势的,而田丰那时还曾因先前反对打曹阿瞒,已经被排除出袁本初的决策层了,那么军国大事需要保密,自然也没必要告诉田丰他的真实计划,自然是随便找个借口打发了他。

但是,人算不如天算,袁本初这边计划好了,刘备却出了问题,并且连他袁本初自己在内,都在曹阿瞒的算计之中。

话说曹阿瞒方面始终认为刘备是心腹大患,必须首先解决。而袁本初肯定会贪图便宜,等着他跟刘备打,这肯定是曹阿瞒计算中的。所以曹阿瞒必须以迅雷不及掩耳之势,在最短时间内解决刘备。结果,刘备那边计算错误,被曹阿瞒轻易击败。

要知道这刘备自从在199年12月袭杀徐州刺史车胄后,北联袁本初,又分兵略地,昌霸起兵响应,各个郡县也都纷纷背叛曹阿瞒,归顺刘备。一时间,刘备的兵力猛增至几万人,可以说实力不可小觑。而且他还派遣孙乾来与袁本初联合。从他刘备的角度看,他以为曹阿瞒正面临袁本初的军事压力,不敢弃袁本初于不顾而东向进攻他,这种两线作战的风险太大了。基于这个判断刘备很放心的忙于平定徐州诸郡,兵力极其分散,等知道曹阿瞒的兵马突然如神兵天降的时候,连刘备自己都感到难以置信,所以当他看到了曹阿瞒的军旗,确认曹阿瞒的军队真的来了之后,已经根本来不及集结自己的军队,于是连试探性的接触战都不敢打,就吓得落荒而逃,扔下自己的兵马就逃走了。

可以看到,这其实是一场典型的三角斗争。曹阿瞒、袁本初、刘备三家都在算计对方。

虽说开局时袁本初相对有利,但难点在出兵时机的把握,他是实力最强的那一方,他什么时候出兵,会左右整个战局的发展,出兵太早,刘备占便宜;出兵太晚,曹阿瞒占便宜。刘备处在一个左右逢源的位置,最有利。只要决策正确,真正坐收渔翁之利的人是他。虽然,刘备肯定会先面临曹阿瞒的打击。但只要他顶住先一轮的打击,袁本初必然出兵。袁本初出兵后,曹阿瞒肯定退兵。当袁曹两家大打出手后,就算刘备发展的大好时机了。那时曹阿瞒顾不上他,而袁本初会来拉拢他,刘备正好趁势而起。而曹阿瞒虽然开局时最不利,但他依赖正确的决策,先打刘备这个弱的,最终如潜力股一般低开高走,笑到了最后。

从中我们也可以看出,在这一场三角斗争中,真正犯下错误的是并非袁本初,而是刘备。他的战略判断居然是曹阿瞒不会来,以致兵力完全分散,空有数万人马,实际不堪一击。不管怎么说,哪怕袁曹即将开战,他首先也得像曹阿瞒防备袁本初那样,先防曹阿瞒一手,等他们打上了,再趁机抢地盘。结果刘备认定曹阿瞒不敢动,急急忙忙抢地盘,露出空门给曹阿瞒打。本来可以扮演一个真正的搅局角色,实际上成了笑柄。而后人包括写《三国志》的陈寿在内,对待这个问题上,大多却只是谈论袁本初的失误,而忽视了真正犯错的刘备,这是不应该的。

而袁本初选择的出兵时间也很正确,只是人算不如天算,遇到刘备这样猪一样的队友,活像二战时候希特勒的拖油瓶盟友——意大利的墨索里尼一样,天生坑盟友的二货,结果把袁本初自己都得坑进去了。之后连锁反应,导致袁本初官渡失利,最终战败,岂不冤哉?

事实上,袁本初自幼父母双亡,先上不满政治黑暗而隐居不出,而后为了诛杀祸乱朝廷的宦官,才应了大将军何进的征辟,出来做官。而后他成功辅佐何进诛杀宦官,又联络统领十八路诸侯讨伐董卓。之后在汉末群雄割据的过程中,袁本初先占据冀州,又先后夺青、并二州,并于建安四年(199年)的易京之战中击败了割据幽州的军阀公孙瓒,成功统一河北,成为当时全国最大的军阀势力。如此功绩,难道是一个草包二世祖就能完成的?而即便袁本初在官渡之战中大败于曹阿瞒,导致其辛苦经营的大势分崩离析,众叛亲离,但他依然能在病中平定冀州叛乱。如此能力,又岂非英雄?

所以对于袁本初,对于官渡之战,我们国人在这一千八百年来的解读都是错的,殊不知,袁绍袁本初,也堪称真英雄啊……

本文为一点号作者原创,不得转载