家族的崛起与海上事业

明朝时期,田家随着家族生意的扩展,与朝鲜逐渐建立起了商业往来。然而,家族的繁荣并未让田好谦的生活平静无波。他的一段经历,竟与同乡董士元紧密相连。

田好谦原本并不认识董士元,两人的第一次交集却是因为一场盗窃。董士元因生活困顿,从田家偷走了些许财物。田好谦得知后,气愤难当,立即带人追到董家试图将其抓捕。然而,董士元早有准备,借助对地形的熟悉,迅速翻墙逃走。田好谦一行扑了个空,只能无奈作罢。

几年后,董士元因家境艰难,走上了从军之路。他从最底层的士兵做起,凭借过人的机智和勇气,在几次关键战役中屡立军功,最终脱颖而出,荣归故里。衣锦还乡的董士元并没有忘记往日的经历,他决定设宴款待田好谦。

田好谦接到董士元的邀请时,担心董士元是为了报复当年的“追捕”而故意设下圈套,但又不敢拒绝,只得硬着头皮前往。出人意料的是,宴席上,董士元对田好谦态度热情,言辞间满是感激之情。他握着田好谦的手,坦言那次抓捕是他人生的重要契机。

两人的关系因这次宴请而变得融洽,后来还在商贸和交往中多有往来。多年后,田好谦因家族生意需要,跟随船队参与一场海上贸易,而此时的董士元则已是军中一员,并被派遣随行护航。然而,这次航行并未一帆风顺。船队在海上遭遇敌军拦截,一场激烈的战斗不可避免地打响。

就在局势稍有好转之时,董士元为了追击敌军,带领战船向前推进,但未料敌方援军赶到。他所在的战船成为重点目标,遭到炮火袭击。敌军的一枚炮弹准确击中船体,瞬间掀起巨大的爆炸,战船当场解体,董士元和其他士兵一起落入了波涛汹涌的海中。

田好谦的船很快失去了控制,船体被掀翻,他也跟着落入了海中。在汹涌的海水中,他抓住一块木板,竭力保持漂浮,随波逐流。他漂泊在海上数日,饥饿与寒冷让他渐渐失去力气,心中对生还的希望几近绝望。就在他奄奄一息之际,一艘渔船出现在远处的海面上。这艘船是朝鲜渔民的船只,他们发现了漂浮在海上的田好谦,将他救起并带回朝鲜的岸边。

不幸的误会

田好谦被怀疑是混入朝鲜的奸细,随即遭到扣押。军队对他的审问异常严厉,想从他口中得到证据,但田好谦并没有任何可疑之处。就在误会即将解除的时候,朝鲜国内突然爆发了一场军事政变,局势变得极为混乱,整个军营被迅速卷入了危机之中。

田好谦虽是外来商人,却被临时滞留在军营之中,眼前的混乱让他意识到局势的复杂性。政变的突然袭来使得军中将领措手不及,形势非常危急。由于长期的书本学习和对历史的深刻理解,田好谦对权力斗争和军政策略有着独特的见解。他冷静分析当前局势,提出了一套化解内部分歧并迅速稳定军心的办法。

将军对田好谦的建议颇为信服,立即采纳并付诸实施。在他的帮助下,这场政变的危机得到了迅速化解,军队恢复了稳定,朝鲜政权避免了一场可能的动荡。事后,田好谦的才学引起了将军的高度重视,也通过将军的举荐得到了朝鲜国王的关注。田好谦被召见至宫廷,国王对他的表现表示赞赏,并亲自为他封官。

“风正村”的建立与田好谦的晚年

尽管田好谦在朝鲜获得了国王的赏识和高官厚禄,他却始终无法摆脱内心深处对故乡的思念。他在朝鲜的地位显赫,拥有广阔的田地,富足的财物,以及众多侍从和家仆,生活中从未缺少优越的物质条件。朝鲜的贵族和官员对他礼遇有加,他也用自己的学识和能力赢得了朝鲜社会的普遍尊重。然而,这些荣华富贵无法填补他内心的空缺。

随着时间的推移,他开始愈发怀念年少时与家人团聚的日子。家乡的风正村是他的根,他常常在梦中回到村里的老宅,看见熟悉的祠堂、松树和家庙。他梦见自己与父母兄长在院落中谈笑风生,家人们的笑容仿佛就在眼前。然而,每次梦醒后,他只能面对空荡荡的房间,内心的孤独愈加浓烈。他的健康也开始受到影响,思乡的情绪让他变得郁郁寡欢,食欲不振,身体逐渐虚弱。

为了让田好谦缓解日益加重的思乡之苦,他的后人决心为他重现故乡的模样。在朝鲜郊外,他们找到了一块适合的土地,开始筹建一个名为“风正村”的地方。这片土地被精心挑选,不仅地势平坦,而且周围有山林环绕,尽可能还原出田好谦家乡的风貌。

祠堂的修建也经过了缜密的规划,这里作为田氏家族祭祖和聚会的地方,成为“风正村”的核心象征。祠堂的建筑风格简朴而庄重,每一块砖瓦、每一处雕饰都被小心打磨。

“风正村”完成后,田好谦在家人的陪同下被带到了这里。当他触碰到祠堂的大门,仿佛触及到了久违的乡土之情。他用手轻轻摩挲着松树的树皮,这粗糙的触感让他一下子想起了小时候在家乡树下玩耍的场景。不久之后,田好谦在风正村中安详去世,他的墓碑上刻着“田氏风正村祖”几个大字。

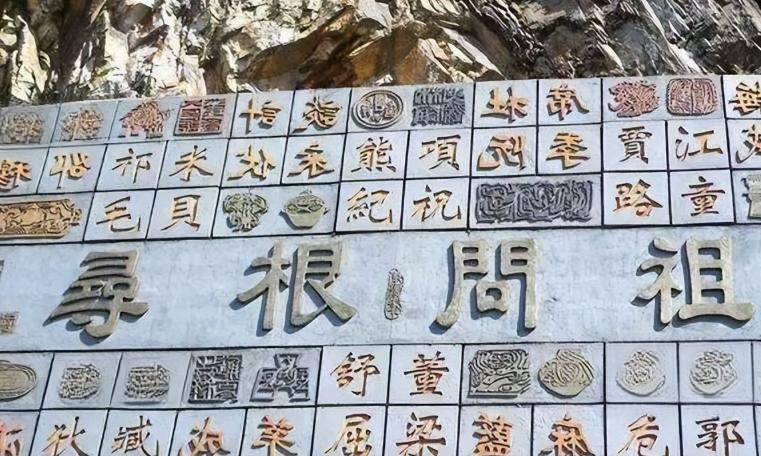

田氏后人的寻根之路

1701年,田好谦的儿子田会一受命出使大清。这次出使的任务本是外交使命,但他始终没有忘记父亲曾经提到的家族根脉所在——广平府风正村。父亲虽未能回归家乡,但那份对故土的深切思念始终留在田会一的心中。因此,借着出使的机会,他开始利用在大清停留的时间,试图寻找风正村的田氏后人。

田会一在大清期间,通过与地方官员、学者和商人交流,四处打听风正村的消息。他拿出了早已准备好的家族记载,详细描述了风正村的方位、家族的姓氏传承以及与大清的渊源。许多人对他的坚持感到惊讶,也有不少人热心帮助他寻找线索。田会一逐步得知风正村的确存在,但具体位置和田氏家族的近况却始终模糊不清。他走访了多个广平府周边的村镇,见过许多姓田的人家,但没有一个能和家族记录相符。他最终带着未竟的愿望离开了大清,虽然有些线索,但他始终未能与风正村的田氏族人相见。

田会一回到朝鲜后,将风正村的故事传给了自己的儿子田时雨。田时雨从小耳濡目染,深知家族与中国的血脉关系。成年后的田时雨逐步进入朝鲜政坛,并凭借才干在朝中担任要职。他肩负着家族的责任和期望,决心让田氏族人记住家族的起源。

为此,田时雨找来熟练掌握汉语的翻译,将自己的话翻译成汉文并记录下来。他明确提到,田氏家族的根在广平府风正村,这是不可改变的事实。他强调,无论时间过去多久,田氏族人都必须记住自己的祖籍,寻根和溯源是每一代人的义务。

跨越三个世纪的寻根之旅

2004年,田文俊在韩国通过自己工作的社团联系到中国山东青岛的办事处,他提出了一个多年埋藏在心中的请求,希望寻找中国广平府风正村的田氏家族。经过工作人员的多方打听,这个提议得到了初步回应,风正村确实存在,而且当地依然有田氏家族的后人生活。这个消息让田文俊异常振奋,他随即安排工作人员继续与风正村取得进一步联系,双方开始就族谱、家族历史等信息展开比对。

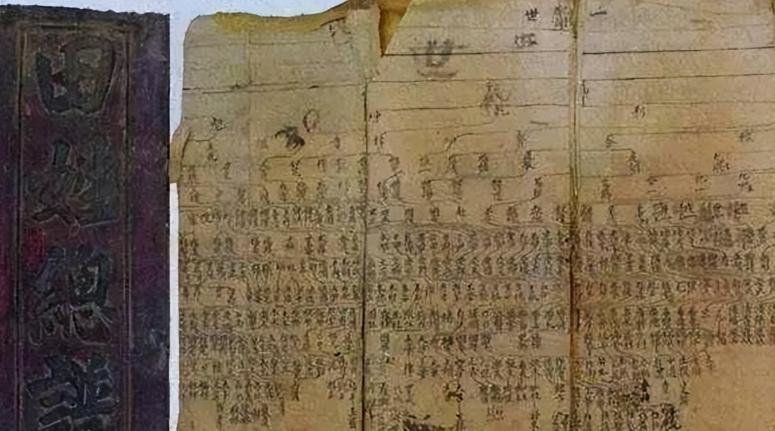

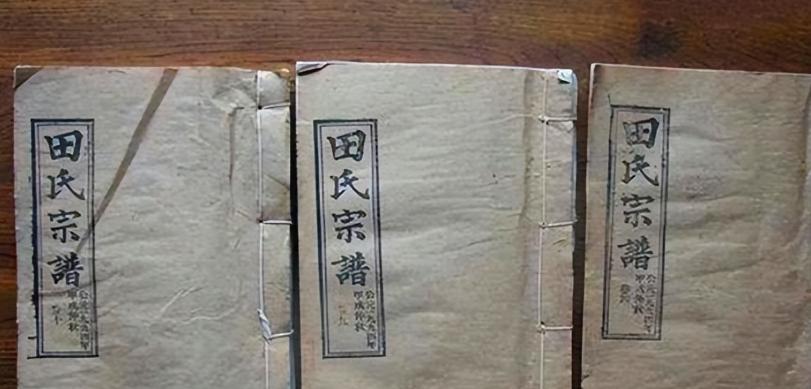

为使这一联系变得更加明确,他委托青岛的工作人员将韩国田氏族谱带往风正村,与当地田氏族人进行比对。当发现族谱中记载的内容吻合,两地的田氏家族确认了彼此的血缘关系,面对这一实证,有人忍不住流下了热泪,这是家族情感跨越几百年后的首次团聚。

这一比对结果被带回韩国后,田文俊随即召集了田氏族人,向他们讲述了与中国风正村田氏家族重建联系的过程。他们共同决定亲赴风正村,举办正式的认亲祭祖仪式,完成这一历史性的时刻。经过多方筹备,田文俊和田光铉等九位族人一起,从韩国启程前往中国。在长途飞行和辗转之后,他们抵达了风正村。风正村的田氏家族对此次认亲仪式极为重视,族人们早早做好了准备,为韩国田氏族人准备了盛大的欢迎仪式。

在风正村的大槐树下,两地的田氏族人第一次面对面正式聚首。认亲祭祖仪式安排得庄重而热烈,祭祖过程中,族人们依次跪拜祖先牌位,祈求家族兴旺长存。认亲仪式之后,两地族人一同在风正村的祠堂举行了简单却意义深远的家族聚会。他们在祠堂内再次祭拜了祖先,并重新梳理家族的历史脉络。这场持续381年的亲情断裂终于在这一天得以修复。

[1]左秀猛.中国人“认祖归宗”情结的社会学分析[J].珠江教育论坛,2016,0(3):57-61