首发头条平台,抄袭搬运必究!

(有看到抄袭搬运的读者朋友也请帮忙举报一下,首发和原创标签只有在头条平台。感激不尽!)

这是熊猫贝贝的第2793篇原创文章

(本文不含任何AI创作和自动生成内容)

年轻人群体的趋同性选择,往往都是时代和环境共同作用下的缩影。

这个观点,用在当下的中国,再合适不过。

2024年,在“前途选择”这件事上,中国国内出现了一个冷热交织的微妙变化,那就是明显“公升研降”分化。

简单来说,就是考公考编热度持续上升,而考研人数,却出现了暴跌。

表面上,这种冷热不均的人生选择情况,只是当下年轻人群体的共识而已,但是实际上,这个动向,所折射出来的一些环境和现实信号,是值得重视和关注的。

这篇文章,将基于对2024年年轻人群体在人生道路和前途选择上,冷热不均的几个最新动向详细梳理,结合当下国内经济环境的现实情况,从敬畏常识,尊重规律的角度,深入挖掘这些“前途选择”冷热不均动向背后的因果逻辑和关键本质,并对后续国内就业和经济维度的几个可能变化和走向,进行一次有深度,有态度,有依有据的专题讨论和分析研究。

关注动向,把握本质,看清主线,研判趋势,指导行动。

本文已反复自查合规,不碰红线,语言平和公允,不带价值导向。

内容有依有据,分析理性客观。

硬核内容,错过不再。

以微见著,洞察先机,把握趋势,指导决策。

PS:

- 文章略长,内容的阅读需要一定的时间和耐心,并且需要进行思考。

- 内容不求讨好所有读者,写作分享也是一个阅读群体和写作群体互相选择的过程。

- 每个人的认知层次不同,不做强求,这篇文章的内容不是什么大路货,也不是什么看完能够带来轻松愉悦精神满足的爽文,请结合自身需要和认知需求理性看待。

(如果这篇文章在其它资讯平台被看到,不用怀疑,就是抄袭搬运,厚颜无耻)

图片来源:头条图库

1

考研人数两年下降86万:“卷学历”的选择,不再具有性价比?

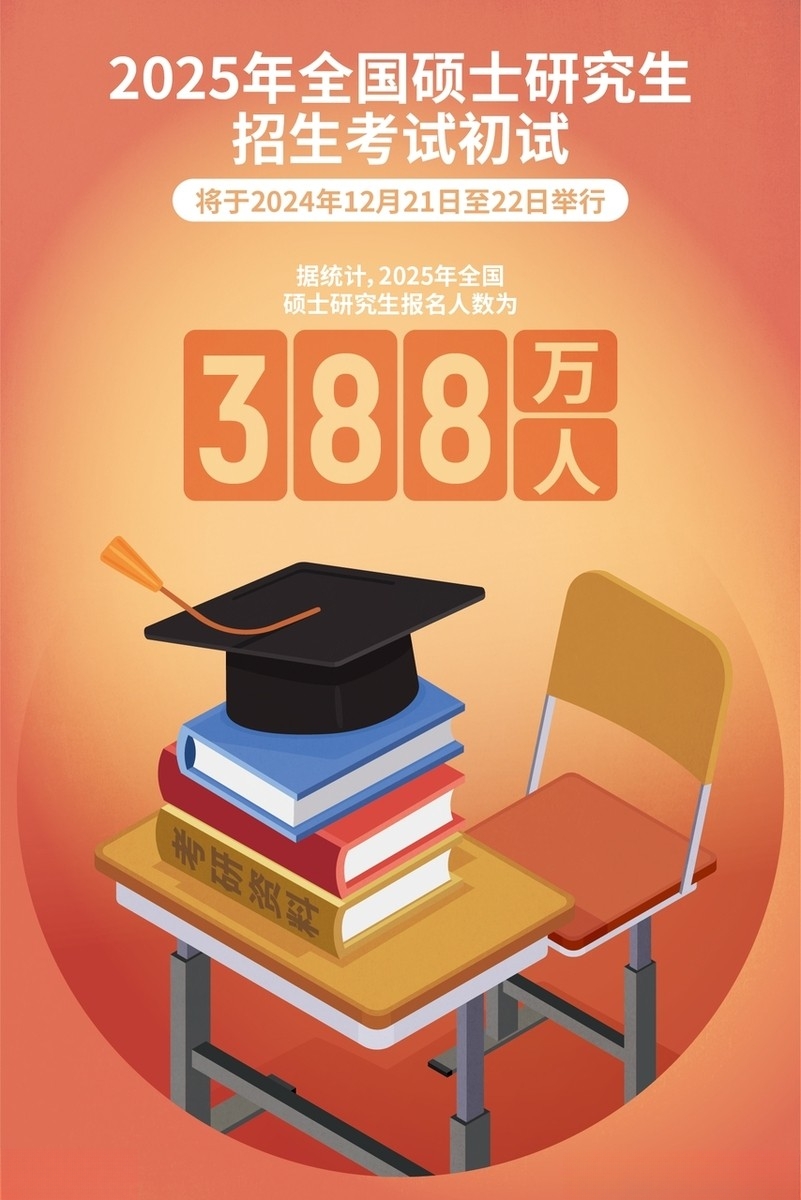

2025年全国硕士研究生招生考试将于2024年12月21日至22日举行。教育部11月21日公布,2025年全国硕士研究生报名人数为388万。

硕士研究生报考人数的变化引人关注。

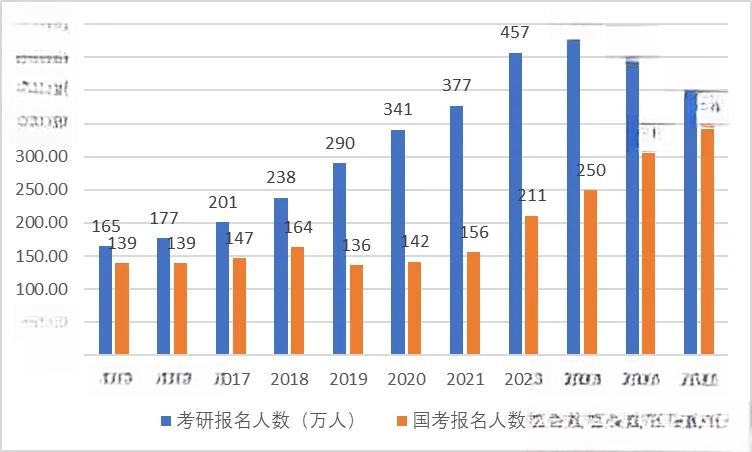

数据显示,2015年考研报名人数为164.9万,此后考研报名人数均呈现出持续增长的态势,2022年迈入400万大关。

2023年达到474万人,创下新高。

2024年全国硕士研究生报名人数为438万,比2023年的人数474万减少36万人,考研人数在连续8年增长后首次出现下降。2025年报考人数继续下降,为388万,比上一年减少了50万人,相比2023年减少86万人。

在一片考研热的喊声中,连续两年的显著下降引人注目。

2014/2015年考研报名人数也曾在连续增长6年后,出现了连续两次的下降。但和上一轮的略微下降不同,最近2年下降人数与幅度都比较明显。未来考研人数可能还会反弹出现增长,但过去5年那种高速增长大概率不再可能出现了,宣告了一个阶段疯狂的考研热的降温。

图片来源:见图

事情,就是这么一个事情,并不复杂,数据说话,有依有据,但是关键的问题,却是数据变化背后的原因。

考研报名人数出现拐点,这意味着什么?

考研更容易上岸了吗?

研究生学历“贬值”?

为什么近两年考研报名人数“跳水”?

经济社会,谈钱不俗,任何环境中的趋同行为表选择共识的背后,其实都可以从“性价比”这样的现实回报逻辑中,去寻找答案。

从现实来看,有以下几个现实原因:

第一,当下经济换背景的就业现实,把前些年的考研热之下的盲从泡沫挤出去了。

第二,当下更多的年轻人和家庭更理性了,看清看懂了一个现实,那就是读研也解决不了就业问题。

第三,从教育投资的角度,考研行为的经济价值已经发生了本质改变:

2014年秋季学期起,研究生全面取消“公费”,全部实行自费。

那两年减少的11万考生,有相当一部分就是受这股自费风的影响。

考研,归根结底就是家长和学生的一种教育投资行为。

很多准考生,不是不想投,而是投不起。

图片来源:见图

三个原因,足够了,太多复杂艰涩的分析和研究也没有必要,知识改变命运,教育成就未来的结论肯定没错,但是经济时代,一切东西都有成本和价格,当未来就业和收入的预期,已经无法覆盖教育投资的成本,那么显然,这样的生意肯定是做不下去的。

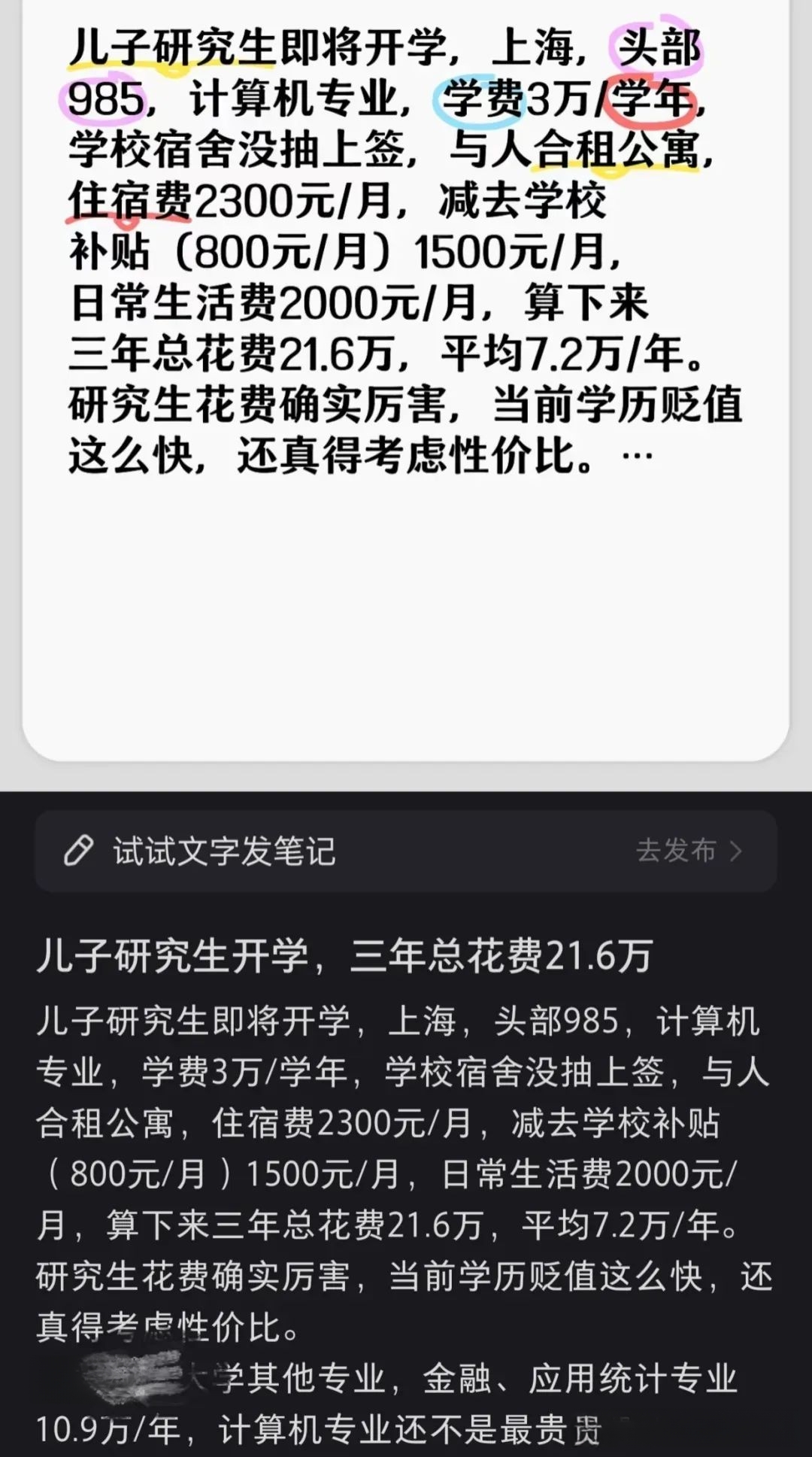

账大家都会算,这里分享一个比较真实的案例:

图片来源:网络

经济基础决定上层建筑,也同样决定考研驱动力。

考研的终极目的,对于绝大多数考生和家庭而言,也只不过是希望找一份好收入、好工作。

当下国内就业市场的现实,显然无法兑现考研的经济成本。

图片来源:头条图库

2

考研降温的另一面:持续高涨的考公热潮,折射了哪些经济和环境现实?

未来研究生会越来越多,稀缺性在不断降低,想依靠研究生的稀缺性解决就业问题越来越不现实,不确定。花3年时间,还有金钱,最后未必有一份理想的工作,这个投资收益风险让一些人幡然悔悟,于是放弃了。

与之形成鲜明对比的是考公,仍然在持续增长中。显然,考研对于未来就业仍然是不确定的,但考公却是确定的,于是考公热仍然在持续,高烧不退。

哪怕考研读得起,在当下国内就业的指挥棒下,考公考编也明显更具性价比。

越来越多的个体和家庭也算看懂了,考研赛道纠结的卷,不如搞个铁饭碗。

图片来源:网络

考公热在近年来愈发显著,成为社会关注的焦点。报考人数持续增长,竞争也愈发激烈。以 2024 年国考为例,共计划招录 3.96 万人,相比去年扩招 6.7%,但报名人数却高达 303.3 万人,平均竞争比约为 77:1。其中,竞争最激烈的前十个岗位报录比超过了 1700:1。

这一现象表明,考公已成为众多求职者的热门选择。

近4年考公人数的跨越式增加:

2025年:同比增加38.3万,

2024年:同比增加43.6万,

2023年:同比增加47.4万,

2022年:同比增加54.7万。

当下国内准备考研、考公的考生们,其实也没有太多选择。

这就是时代的必然:

一方面,是连年创新高的大学毕业生人数,就业压力高企。

2022年至2025年,这短短4年高校毕业生总规模达到4635万。

图片来源:网络

另一方面,2024年10月,城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率达17.1%,失业压力巨大。

反映到现实就是:

2025年考研报名人数388万,同比减少50万,降幅12.9%。

2025年国考报名人数342万,同比增加38万,增幅12.6%。

图片来源:网络

2026年如果不出意外,国考报名人数将实现对考研报名人数的历史性反超。

考公热度和经济发展这两个因素放在一起,大家也能感觉出来两者的关系,就是考公越热,经济越不行,换个角度来看,如果越多的人从体制内走出,下海经商,那么证明经济发展越好。

考公的热度是一年比一年高,这也能理解,毕竟天气冷了,大家都想进屋端铁饭碗。

考公越热,反映年轻人面临的困境越严重。

就业难,社会竞争激烈,加班、内卷严重,即使好不容易找到工作,也一直担心自己被辞退的风险。

公务员也一直被社会认为是一个体面、稳定的职业。

相比于其他行业的不确定性,公务员编制被认为能够提供长期的工作保障和丰厚的福利待遇。

这种"铁饭碗"的特点,在当前经济不景气的大环境下,更显得诱人。

不管网上各路所谓的砖家唾沫横飞各种胡说,现实就是现实,而规律和因果关系,是永远存在并发挥威力的。

公务员是社会的管理人员,本身并不直接从事直接性的生产劳动。

大家也都知道公务员的收入主要来自于国家的税收,也就是常说的纳税人养着的。

就像一个公司一样,如果大量优秀的年轻人都涌向管理岗,4个人干活,6个人管理,这样的公司竞争力怎么样呢?

一个社会想要发展、进步,必然需要大多数人都进行生产性劳动,创造价值。

所以如果一个社会发展的很好,阶级流动很好,越来越多的精英一定是投入社会去创造价值获取收益;

相反,如果经济低迷,阶级流动越来越固化,越来越多的优秀人才是会进入公务员体系的,放眼全球我们也能发现基本如此。

如果大量优秀人才涌入公务员体系,会在一定程度上抑制经济活力。

但更深次也反映了当下经济发展的问题,高校毕业人数现在每年都超过千万,但我们传统增长模式面临瓶颈,经济下行,并没有提供这么多的岗位。

另一方面在社会转型过程中,我们的教育培养体系和用人导向,却很难迅速适应这种转型,远远落后于社会的发展。

图片来源:头条图库

3

趋势研判:基于对“前途选择”的本质分析,接下来国内的经济和就业走向,该怎么看?

考公热而考研冷的现象,对应的趋势,其实显然制约了社会经济发展的动力和活力。

一个社会的进步一定是需要大量年轻人去创造价值,去创新、冒险,开辟新的增长机会。

考公是年轻人的一个选择,但不应该是大部分年轻人的最优选择,因为每个人都不一样的。

社会和年轻人的价值观和思想应该多样化才能更好的促进社会的发展。

道理大家都懂,国家也懂,但是现实之下,却很少有人,敢去“青春赌明天”。

趋利避害是天性,不是种子的问题,而是土壤和环境的问题。

年轻人只是想有更好的发展,并没有什么问题,问题的根源是社会。

年轻人是一个社会的希望和未来,少年强则国强。

选择考公,对于不少人也是一种无奈和非理性的选择,面对当前竞争激烈的就业形势,他们更倾向于追求稳定、安逸,他们甚至认为只要考上就可以‘躺平’。

考公热的现象不仅体现在国考,各地的省考以及事业单位考试也同样吸引了大量考生。这种热潮反映了当前社会就业形势的严峻以及人们对稳定职业的渴望。同时,也凸显了公务员职业在人们心中的地位和吸引力。

如果中国的未来,优秀年轻人都想稳定,不愿意改革、试错、创新,那么,中国这个国家的崛起和发展,从何谈起?

考公热度的趋势不扭转,那么对于国内经济的活力和发展,就很难提供太多的想象力和空间。

而且,中国人口基数的背景之下,体制,国企,事业编的规模持续扩大,对应的就是市场经济环境的供养成本持续增加。

这就形成了一个负反馈的恶性循环。

接下来,就要看国家的取舍和策略了。

年轻群体的前途选择,其实就是经济趋势的风向标。

图片来源:头条图库

写在最后:

考公和考研的热度,是否能够成为中国经济环境变化的风向标?

公务员热的背后是稳定就业的追求。公务员热的核心是人们对稳定就业的追求。在当前经济环境下,许多行业面临着巨大的挑战,就业压力逐渐增大。

而公务员岗位相对稳定,福利待遇优厚,发展空间较大,成为了许多人心目中的理想选择。

这种追求稳定就业的心态,既体现了人们对未来生活的不确定性的担忧,也反映了社会就业环境的严峻现实。

但是,随着报考人数的逐年增加,公务员岗位的竞争已经达到了白热化的程度。

尤其是对于热门岗位和发达地区的职位,往往会出现成百上千人争夺一个职位的情况。

在这样的背景下,即便是具备优秀素质和能力的学生,也很难保证能够脱颖而出。

这就造成了事实上的社会资源,教育资源和人才资源的浪费。

如果“考公上岸”成为当下年轻人群体中难以撼动的共识,那么,在这种氛围之下,就不要想着中国的经济和发展,有什么爆发式的想象力。

一方面,考公热度的背后,是市场经济环境内卷,收入和就业预期承压的现实;

另一方面,也折射了一个比较敏感的现实,那就是社会在阶层和财富维度的严重分化。

考公的本质,除了就业和收入,还有一个更重要的利益考量,那就是被越来越多的个体和家庭,看作是实现阶层突破的通道。

如果一个社会向上突破的通道如此唯一和单一,并且成为共识,那是很可怕的一件事。

考公固然是一个选择,但是如果成为唯一的选择,那就一定不是好事了。

当然,另外一个趋势也要看清:博览群书,接受教育和掌握知识一定是有价值,能改变命运的,但是学历不能。

知识不会贬值,学历一定贬值。

换个角度来看,学历贬值,是不是也是教育资本化的必然结果呢?

以上,就是对2024年出现的“公升研降”现象,进行的一次专题梳理和分析讨论内容,和各位头条的读者朋友们,进行一个交流和分享。

图片来源:头条图库

(根据国家有关部门的最新规定,本文内容和意见仅供参考,不构成任何关于置业,投资等行为的明确建议,入市风险自担。)

以上正文,来自@熊猫贝贝小可爱

交个敢说真话,会说实话,善于观察的年轻人朋友,可好?

原创写作分享不易,如果觉得文章不错,欢迎转发点赞。关注本人

实力原创,头条独家,如有抄袭搬运侵权行为,必究!

有问题欢迎留言,再不行就私信也行,文明交流,有问必答,谢谢各位。