毛茛作为毛茛科毛茛属的典型代表植物,在生态系统和农业生产中扮演着复杂角色。本文系统阐述了毛茛的植物学特征、全球地理分布规律,深入分析其对生态环境和农业生产的潜在危害,并结合现代生态学和植物保护理论,提出科学有效的防治策略,为毛茛相关研究和管理实践提供理论依据。

一、毛茛植物概述

毛茛属植物全球约有600余种,广泛分布于寒温带至亚热带地区。我国记载的毛茛属植物达122种,其中毛茛是分布最为广泛的物种之一。该植物在民间具有多种别称,如老虎脚迹、五虎草等,反映出其在不同地域的认知差异。毛茛在植物分类学上属于双子叶植物纲毛茛目,其分类地位的确认对于研究毛茛科植物系统演化具有重要意义。

从植物应用角度看,毛茛兼具药用价值与毒性风险。传统医学中,毛茛全草可入药,具有利湿、消肿、止痛等功效,但因其含有毛茛甙、原白头翁素等毒性成分,使用不当易引发中毒反应。这种药用价值与毒性并存的特性,使其在资源利用中需要严格把控。

二、植物学特征分析

(一)形态结构特征

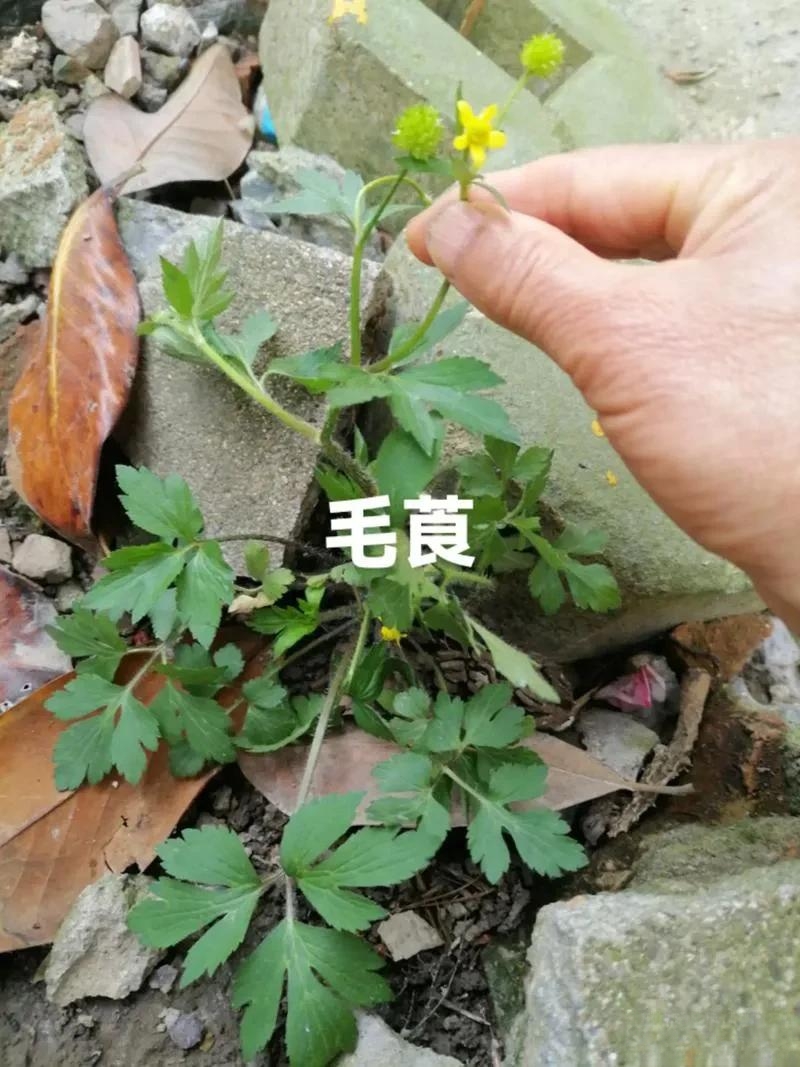

毛茛为一年生草本植物,株高通常在30-60厘米之间。其茎直立生长,多分枝,表面覆盖伸展的柔毛。叶片呈圆心形或五角形,掌状3深裂,中央裂片宽菱形或倒卵形,具不规则锯齿,这种独特的叶形成为物种识别的重要依据。

毛茛的花单生或数朵簇生于茎顶,花梗细长。花直径约1.5-2.5厘米,萼片5枚,淡绿色;花瓣5枚,黄色且有光泽,基部具蜜槽。其聚合瘦果近球形,瘦果扁平,边缘有窄棱,顶端具短喙,这种果实结构有利于种子的传播与萌发。

(二)生物学特性

毛茛具有较强的环境适应性,其生长周期明显。在温带地区,通常春季3-4月萌发,5-8月为花期,8-10月进入果期。该植物对光照需求适中,既能在林缘半阴环境生长,也能在开阔地完成生长发育。其根系为须根系,主根不发达,但侧根和不定根生长旺盛,增强了植株对水分和养分的吸收能力。

毛茛的繁殖方式包括有性繁殖和无性繁殖。种子繁殖是其主要繁殖途径,种子萌发适宜温度为15-25℃,湿度要求60%-80%。同时,毛茛还可通过根茎切段进行无性繁殖,这种繁殖方式使得其在适宜环境下能够快速扩散。

三、地理分布规律

(一)全球分布格局

毛茛在全球范围内呈现广泛分布态势,主要分布于北半球温带和亚热带地区。在亚洲,从日本、韩国到中国、俄罗斯远东地区均有自然分布;欧洲地区,毛茛分布于大部分国家;北美洲则主要分布于美国东部和加拿大南部。这种跨洲际分布与毛茛种子的风媒传播和动物传播密切相关。

(二)国内分布特征

在中国,毛茛分布覆盖大部分省区。从东北的长白山森林带,到江南的丘陵地带,再到西南的高山草甸,均能发现其踪迹。其中,长江中下游地区、华北平原和东北平原是其主要分布区域。这种分布格局受气候、土壤和人类活动的综合影响,在湿润肥沃的河岸、沟边和荒地等生境中尤为常见。

四、生态与经济危害分析

(一)生态危害

1. 生物入侵风险:在生态脆弱地区,毛茛的快速繁殖可能导致生物入侵。其强大的竞争能力会抑制本地植物生长,改变群落结构,降低生物多样性。研究表明,在人工干预较少的湿地生态系统中,毛茛入侵后可使本地草本植物物种数下降30%-50%。

2. 生态系统功能破坏:毛茛的蔓延会影响土壤微生物群落结构,改变土壤理化性质。过度生长的毛茛会消耗大量土壤养分,导致土壤肥力下降,进而影响其他植物生长和生态系统的物质循环功能。

(二)经济危害

1. 农业生产威胁:在农田生态系统中,毛茛作为恶性杂草,与农作物争夺水分、养分和光照资源。在水稻田和旱作农田中,毛茛的危害可导致作物减产10%-20%。其根系分泌物还可能对邻近作物产生化感作用,抑制作物种子萌发和幼苗生长。

2. 畜牧业风险:毛茛的毒性对畜牧业构成直接威胁。放牧过程中,牲畜误食毛茛会出现口腔灼热、吞咽困难、腹泻等中毒症状,严重时可导致死亡。据统计,在牧草受毛茛侵染严重的牧场,牲畜中毒事件发生率较正常年份增加40%以上。

五、综合防治策略

(一)物理防治

1. 人工拔除:在毛茛发生初期,采用人工拔除是最直接有效的方法。需注意在种子成熟前进行清除,避免种子散落造成二次传播。人工拔除时应佩戴手套,防止皮肤接触引发过敏反应。

2. 机械除草:对于大面积发生区域,可采用机械除草设备进行处理。通过深耕、旋耕等措施,破坏毛茛的根系和地下茎,减少其繁殖能力。机械除草应在毛茛生长旺盛期进行,以提高防治效果。

(二)化学防治

1. 除草剂选择:针对不同的应用场景,可选用不同类型的除草剂。在农田中,可使用草甘膦、百草枯等灭生性除草剂进行定向喷雾;在非耕地和果园,可采用二甲四氯、2,4-D等选择性除草剂。使用时需严格按照农药使用说明控制剂量和喷施时间,避免对环境和农作物造成药害。

2. 施药技术:采用低容量喷雾技术,提高药剂附着率和防治效果。同时,注意交替使用不同作用机制的除草剂,防止毛茛产生抗药性。

(三)生物防治

1. 天敌利用:研究发现,部分昆虫如毛茛叶甲(Galerucella calmariensis)对毛茛具有较强的取食偏好,可通过引进和释放天敌昆虫控制毛茛种群数量。此外,一些真菌如白僵菌(Beauveria bassiana)对毛茛也有致病作用,可开发为生物农药。

2. 生态调控:通过调整种植模式和植被结构,增强生态系统的自我调控能力。例如,在农田中合理间作套种,增加植物多样性,可降低毛茛的竞争优势;在牧场种植优质牧草,提高牧草覆盖率,减少毛茛的生存空间。

(四)综合管理

建立毛茛监测预警体系,通过定期巡查和遥感监测,及时掌握其发生动态。结合不同地区的生态环境特点,制定个性化的防治方案,将物理、化学和生物防治方法有机结合,形成长效管理机制。同时,加强公众宣传教育,提高对毛茛危害的认识,促进科学防治技术的推广应用。

六、结论

毛茛作为一种分布广泛且具有双重属性的植物,其生物学特性和生态影响需要进行系统研究和科学管理。在充分认识其药用价值的同时,必须重视其对生态环境和农业生产的潜在危害。通过综合运用物理、化学、生物等防治手段,建立科学的管理体系,能够有效控制毛茛的危害,实现生态保护与资源利用的平衡。未来研究应进一步深入探索毛茛的生态适应性机制和生物防治技术,为其科学管理提供更完善的理论和技术支持。