文/编辑:nirvana

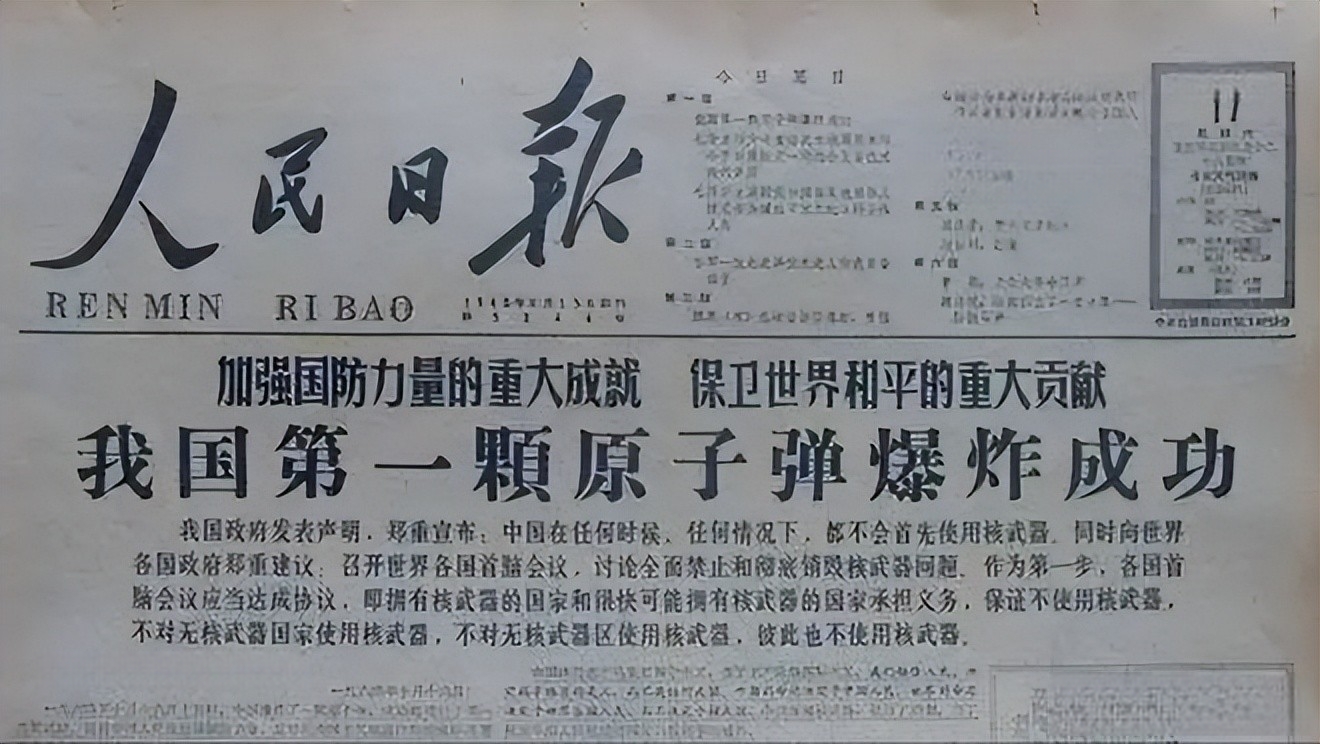

1964年10月16日下午三点,新疆罗布泊的荒漠深处突然被一道刺眼的白光撕裂。

随着那朵巨大的蘑菇云在戈壁滩上升起,我国第一颗原子弹宣布试爆成功。

这一刻,不仅改变了中国在国际上的地位,也标志着中华民族在近代百年苦难与屈辱中,终于站了起来。

中国人用自己的智慧和汗水,打破了大国的核垄断,用一颗“争气弹”宣告了“东方巨龙”崛起。

关于这颗原子弹爆炸的壮丽场面,我相信几乎所有的国人都已经看过无数遍了。

但鲜为人知的是,这枚震惊世界的核弹,在它诞生之初,却被赋予了一个别具一格、甚至带着一丝生活气息的名字——“邱小姐”。

要知道,在那个保密等级极高、神经时刻紧绷的特殊年代,取这样一个温婉又富有中国味道的称呼确实非常有意思?

那“邱小姐”三字背后,隐藏着怎样的巧思、权衡与无数人的默默奉献呢?

从“596工程”的紧急启动,到原子弹出征大漠,命名背后又是怎样的技术与保密的关系,以及历史的沧桑与人性的温度呢?

今天,就让我们穿越半个多世纪的时光,从核弹项目的立项、推进、试爆,一步步揭开中国第一枚核弹命名背后的故事。

让我们沿着史实的线索,走进那个激情燃烧、众志成城的年代,见证一场关乎国家命运的“命名艺术”——以及它背后那些值得被记住的中国人和中国精神。

第一章:风云际会:核弹研发的历史背景

1949年,新中国成立,百废待兴,但是当时的国际环境其实异常严峻。

特别是在朝鲜战争爆发后,美国几次三番在东亚炫耀核武,公开威胁要对中国动用原子弹。

要知道,那个年代的中国,根本没有像样的工业体系,更谈不上什么“核反击能力”。

面对列强的核讹诈,中央领导人深知,如果永远受制于人,就难有真正的安全和尊严。

正是在这样的背景下,我国启动了核武器研发工程,誓要自力更生,掌握最尖端的国防利器。

最初,我们的“核弹之路”其实是有盟友相助的。

1950年代中期,中苏关系还比较密切,苏联不仅提供了一些理论指导,还帮助建设了中国第一座核反应堆。

到了1957年,中苏签订协议,苏方承诺提供原子弹模型和全部技术资料。

在那个年代,这样的援助对中国来说无异于雪中送炭。

于是,科研人员和军工团队马不停蹄地跟着苏联专家学习技术,国家也将“原子弹”视为头等战略任务。

然而,世界风云变幻,靠人终究靠不住。

1959年6月,苏联突然翻脸,单方面撕毁协议,不仅撤走专家,还把原子弹模型和图纸全部带回。

中国的核事业,一夜之间跌入了“技术断档”的深渊。

当时,有的科学家甚至感叹:“咱们连一颗螺丝钉都得自己造!”

在这种压力下,中国下定决心——再难也要造出属于自己的原子弹。

也是从这场突变开始,中国原子弹工程内部有了一个特殊的代号——“596工程”。

“596”,就是“1959年6月”的意思,既是对那段屈辱历史的铭记,也是激励所有参与者“争口气”的集结号。

从上到下,无论是军队、科研院所还是工厂,大家都用这个数字来称呼核弹项目。

它提醒所有人,这不是一项普通的科研任务,而是一场攸关民族命运的硬仗。

而这场仗,不仅要技术过硬,更要严守机密。

为了防止情报泄露,项目所有重要环节都实行严格的代号和保密制度,哪怕是普通工人都只知道“自己干的是保卫祖国的大事”,但究竟是什么武器,谁也不能多问。

也正是在这样的背景下,一系列“谜一般”的命名方式应运而生。

它们既服务于绝对的保密要求,也让这项伟业蒙上一层特殊的人情味和时代印记。

这为诸如“邱小姐”等别具一格的代号诞生埋下了伏笔。

第二章:极度保密中的命名艺术

要说上世纪六十年代的中国,很多上了一点年纪的朋友应该都还记得,当时是外有强敌环伺,内有技术空白,所以,核武器工程每一个细节都需要做到“严防死守”。

那么在这种情况下,哪怕是最普通的项目名称、日常用语,都得进行精心“伪装”,以免被内外间谍察觉。

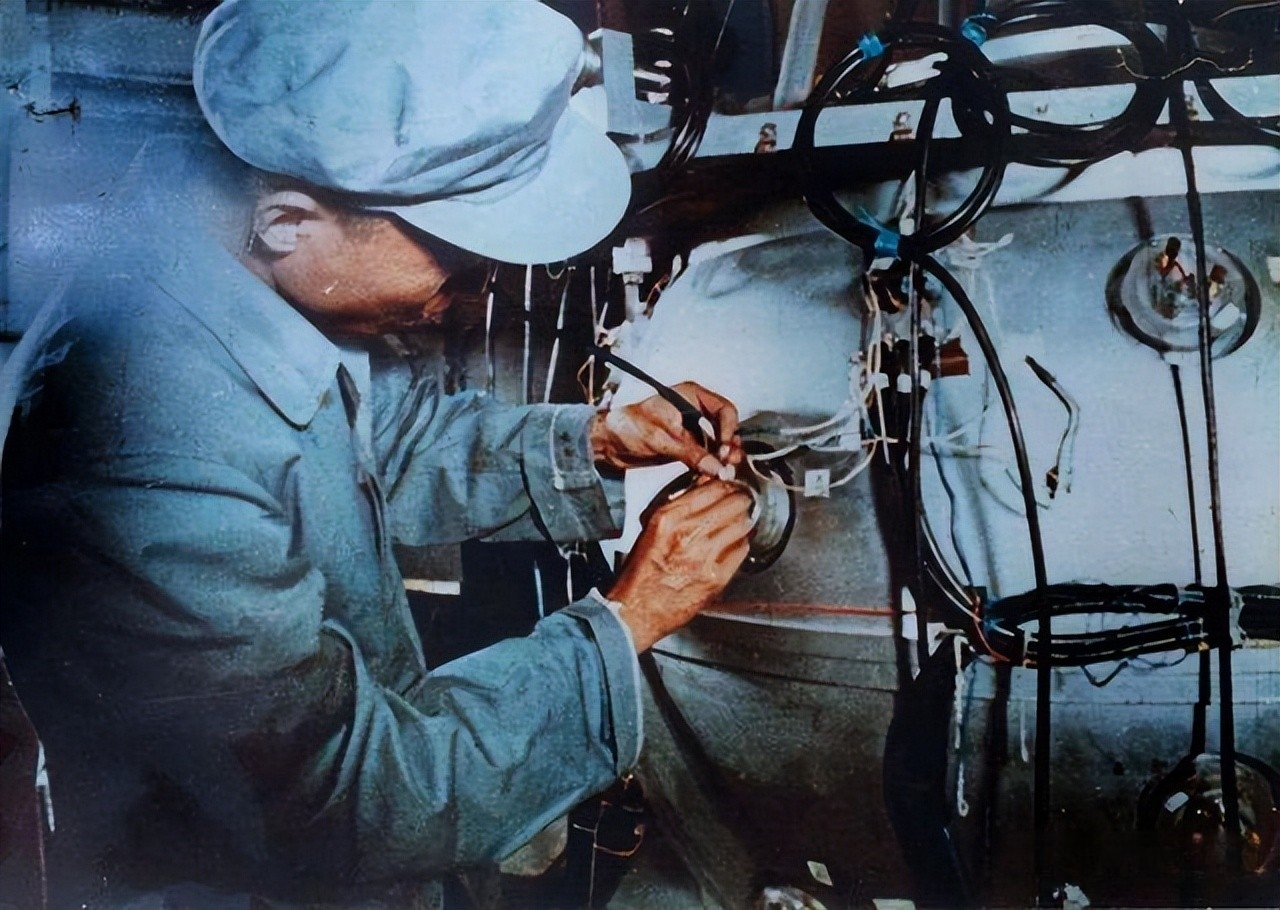

特别是到了核弹试验前夕,党中央、国务院为了现场与后方之间的通讯安全。

在1964年9月下旬,随着爆炸时间的最终敲定,中央专门要求:所有有关核试验的信息交流,必须全部采用密语和暗号。

北京和罗布泊之间架起了特殊电报和电话线路,所有操作命令都要经过“翻译”才能传递到一线。

结果,这个任务最终落在了总参办公厅主任李旭阁等人的肩上。

他们的任务就是在短时间内,要制定一份既形象又便于记忆的密语表,让指挥部到现场的所有电话、口令、文件都能安全流转。

李旭阁在后来回忆,这份密语表的制定过程,其实是团队集思广益、反复琢磨的结果。

最难的地方,是既要让熟悉内情的人“一听就明白”,又要让外人“摸不着头脑”。

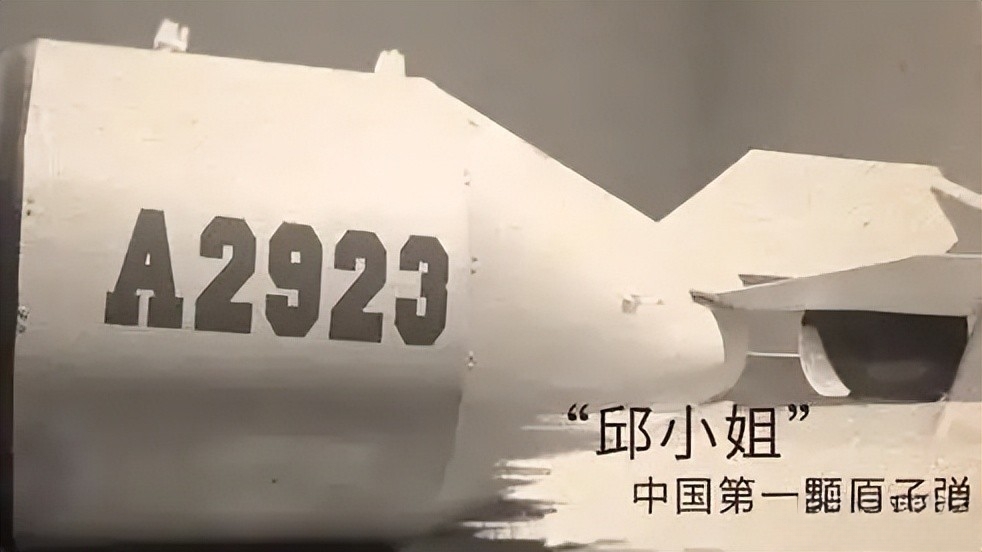

这其中最有名的命名,便是今天我们要说到的“邱小姐”。

因为,当时设计的原子弹,它本身就是一个球形的装置,科研人员给它取了“球”的谐音——“邱”,既形象又低调。

而加上“小姐”二字,则让这个冷冰冰的装置,凭空添了几分生活气息和幽默。

后来有人笑称,这其实是因为那个年代团队成员大多是理工男,对女性的称呼自带敬意。

当然也有人说,“小姐”二字让紧张的工作氛围里多了一点人情味和调侃。

总之,“邱小姐”一词既显得亲切,又足够隐蔽,很快就在核心小组和现场一线之间流行开来。

值得一提的是,“邱小姐”最初是作为口头暗语使用的,正式的密语表中,原本写的是“老邱”,这是为了让代号更“中性”,以免被上级认为不够庄重。

但无论“老邱”还是“邱小姐”,这两种叫法都包含着科研人员对项目的感情和一种集体默契。

在后来的现场通讯和回忆录中,“邱小姐”几乎成为中国第一枚原子弹的“昵称”,不仅便于交流,也让这项严肃的事业多了一点温度。

当然,除了“邱小姐”,密语表里还有很多生动有趣的命名。

比如,原子弹安装时用到的仪器称为“梳妆台”,几十根电缆插到弹体上的操作叫“梳辫子”,原子弹运到爆炸塔后叫“住上房”,当然,这期间还给领导人分别编了号码代号。

结语

596计划命名的背后,实则藏着那一代人的集体记忆。

有人说,这是因为这个名字把遥不可及的原子弹拉近了大家的日常生活,仿佛是车间里一位“亲切的女同事”,见证了大家无数个熬夜攻关、欢笑流泪的时刻。

这样的“人情味”,恰好是那个特殊年代里最宝贵的精神财富。

“邱小姐”的称呼在项目组内部广泛流传,也在核爆成功后,通过部分媒体报道和口述史料慢慢流传到社会上。

“邱小姐出嫁”甚至一度成为民间对原子弹爆炸的形象说法。

它生动地表达了中国科技人用独特方式面对压力和不确定的心态:在最危险、最保密的岗位上,也不忘生活的幽默和温度。

而在正式文件和上级汇报中,相关代号又往往以“老邱”、“596-1号”等中性术语出现。

这种正式与非正式的双轨命名,既是对严肃纪律的遵守,也是对团队内生情感的释放。

它反映了中国工程师、科学家在严格制度下保持的灵活性和创造力。

这种文化并没有随着一颗原子弹的爆炸而消散。

后来中国导弹、卫星、氢弹等国防科技项目中,类似的“昵称”与“暗语”也层出不穷,成为工程师团队内部的独特传统。

老一辈科学家常常用这些命名,讲述那段艰难而热烈的岁月,让后人记住的不只是数据和指标,还有人与人之间温暖的信任和幽默。

“邱小姐”的故事提醒我们,每一项伟大的成就背后,都离不开人的情感和文化的滋养。

正是这种看似平凡、实则难得的人性光芒,让中国的核事业在严酷的历史风口浪尖上,不仅没有变成冰冷的机器,反而更加有血有肉、有温度。

这也是“邱小姐”能穿越历史、留存在无数中国人记忆里的原因。

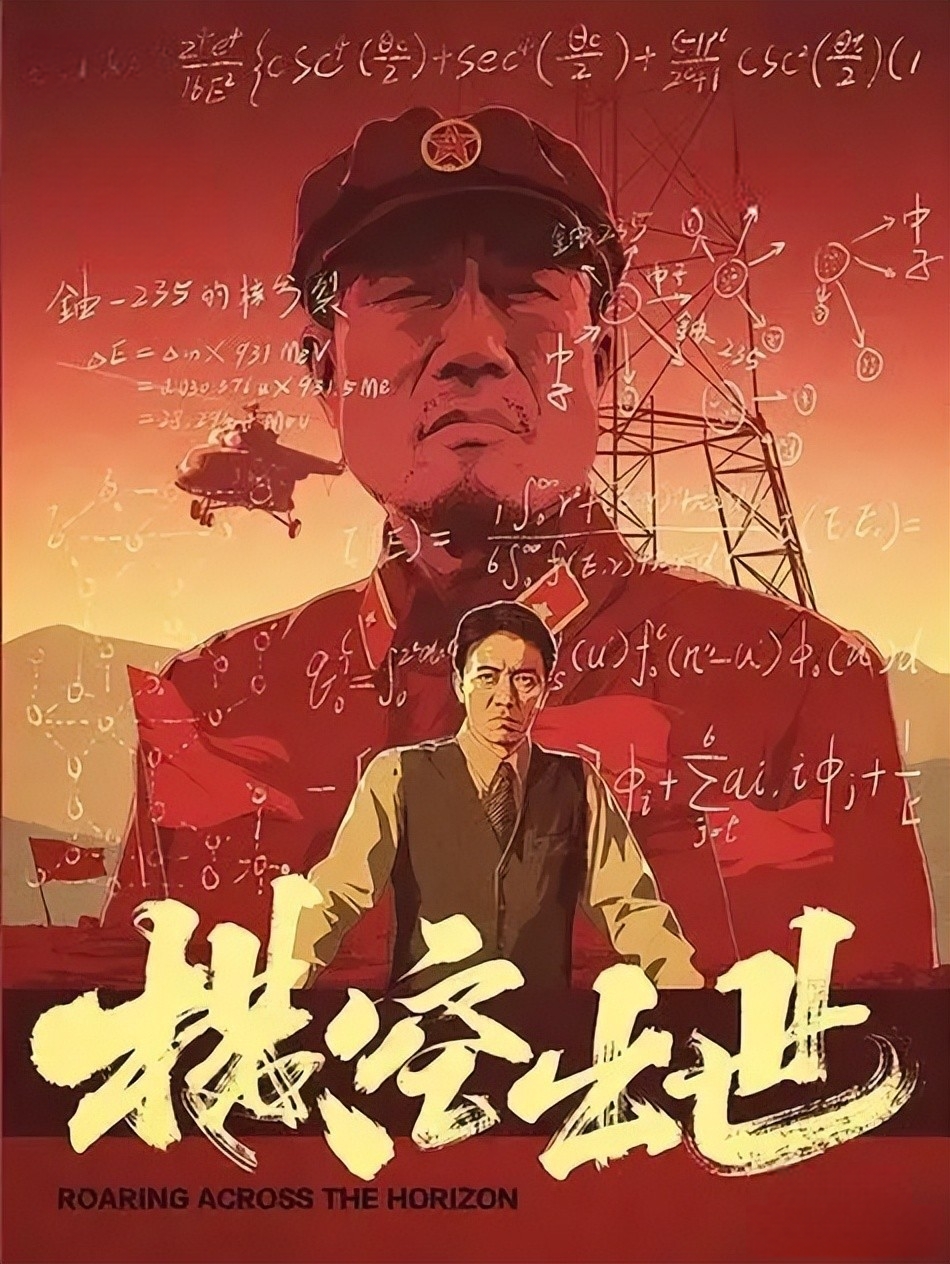

这些年,我去过绵阳903的那个博物馆,也去过涪陵816,而且我几乎每过几年都会看一遍《横空出世》,其实强烈推荐大家看一遍这部电影。

因为这些东西,它不仅真实记录和还原了中国核工程诞生的全过程,更重要的是,影片用质朴的镜头和动人的细节,把那一代中国科学家的信念、坚守和牺牲都展现得淋漓尽致。