1755年深冬,安徽桐城张氏老宅的油灯忽明忽暗。84岁的张廷玉蜷在病榻上,枯槁的手紧紧攥着儿子张若澄的手腕,喉间发出含混的声音:“陛下……承诺……”话音未落,他的手猛地垂了下去,眼睛却还睁着,望向北方——那是北京太庙的方向。

这个伺候了康熙、雍正、乾隆三朝的老臣,终其一生都在等一个结果:作为汉臣,能否进入满清皇室的太庙?而仅仅105年后,同样是北京紫禁城,道光皇帝在弥留之际写下最后一道朱谕:“死后灵位不进太庙,不立神功圣德碑。”笔落之处,墨汁晕开,像极了他心头的血。

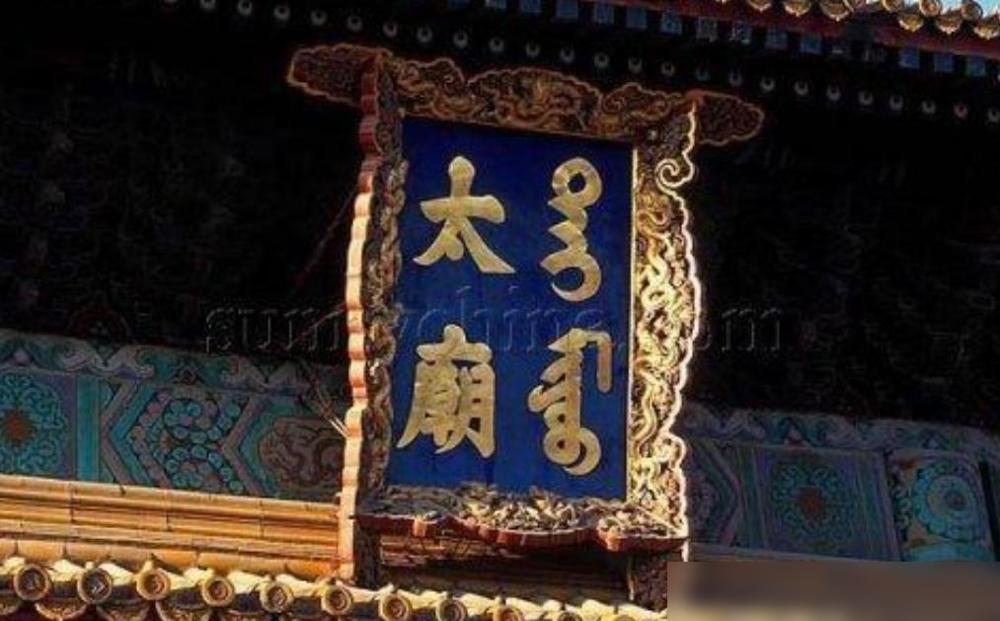

两座相隔百年的灵堂,两个截然不同的遗愿,都指向了同一个地方——太庙。这个被称为“皇家祠堂”的建筑,究竟藏着怎样的魔力,让一代名臣为之耗尽一生,又让一代帝王避之不及?

在中国人的传统观念里,“庙”是供奉神灵的地方,但太庙不一样。它的起源,可以追溯到三千年前的夏朝。那时,它叫“世室”,是夏王祭祀祖先的场所;商朝改称“重屋”,建筑形制升级为多层结构;周朝定名“明堂”,不仅祭祀,还兼作朝会、颁诏的场所——从那时起,太庙就不再是单纯的“祠堂”,而是帝王彰显“正统性”的工具。

直到秦汉,“太庙”这个名字固定下来。《礼记·王制》里说:“天子七庙,三昭三穆,与太祖之庙而七。”意思是,天子的太庙要供奉七位祖先,按照左昭右穆的顺序排列,以此体现“尊卑有序”的宗法制度。而北京的太庙,始建于明永乐十八年(1420年),与故宫同时落成,位于天安门东侧,和西侧的社稷坛形成“左祖右社”的格局——这是中国古代都城的经典布局,象征着“皇权受命于天,祖宗庇佑江山”。

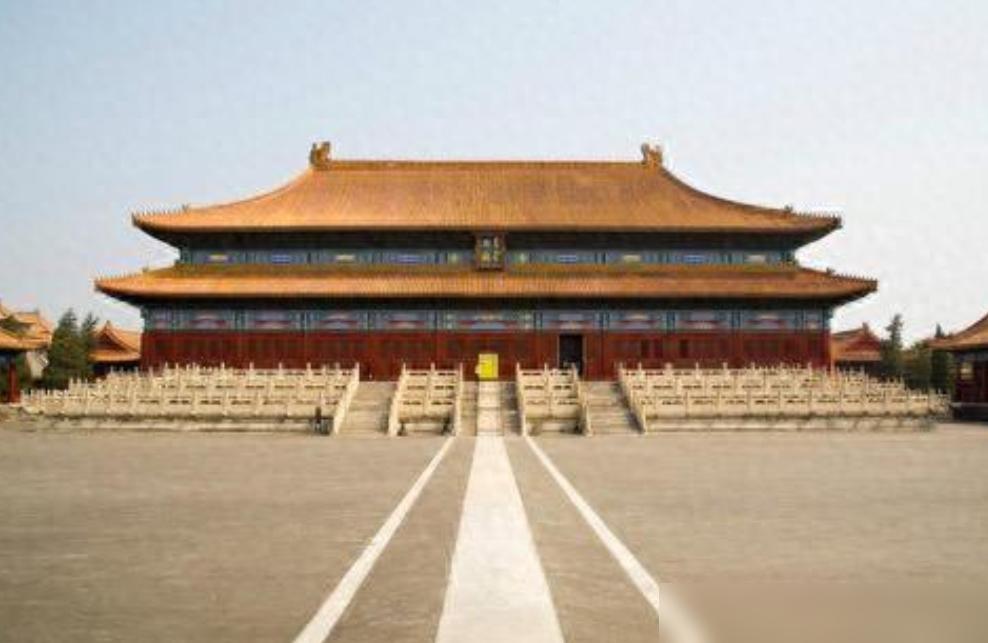

走进今天的北京太庙(现北京市劳动人民文化宫),你会被它的气势震撼:三重红墙环绕,南北长475米,东西宽294米,比故宫的太和殿广场还要大。核心建筑享殿,面阔11间,进深4间,重檐庑殿顶覆盖着黄琉璃瓦,殿内的梁栋用沉香木包裹,金丝楠木的柱子粗得要两个人才能合抱。殿内的地面由金砖铺成,每块砖都经过几十道工序打磨,踩上去能发出清脆的响声。这些细节不是为了好看,而是为了传递一个信息:这里是帝王的“家”,是权力的“根”。

在古代,能进入太庙的人,比中状元还难。按照规定,只有三类人有资格:皇帝的直系祖先、皇后(必须是元配,且生前没有被废)、对国家有“特殊贡献”的功臣。但即便是这三类人,也不是想进就能进的。

比如皇帝的祖先,只有“有功于社稷”的才能入祀。明朝的朱元璋,称帝后追封父亲朱世珍为“仁祖淳皇帝”,但朱世珍只是个普通农民,没有功劳,所以朱元璋特意在太庙旁边建了一座“仁祖庙”,单独祭祀——这就是“祧庙”的由来,用来供奉那些“不够格”进入主殿的祖先。

再比如皇后,清朝的孝庄太后,辅佐顺治、康熙两代皇帝,功劳极大,但她生前没有被封为皇后(她是皇太极的庄妃),所以直到康熙二十六年去世,才被追封为“孝庄文皇后”,得以进入太庙。而她的灵位,一开始只能放在祧庙,直到乾隆年间才被移到主殿。

最难得的是功臣配享。历史上,能进入太庙的功臣寥寥无几。唐朝的魏征、房玄龄,宋朝的赵普、曹彬,明朝的徐达、常遇春,清朝的鄂尔泰、张廷玉——这些人要么是开国元勋,要么是辅佐帝王的肱股之臣。而张廷玉作为汉臣,能进入满清太庙,更是特例中的特例。

雍正皇帝为什么要许诺张廷玉配享太庙?因为张廷玉太重要了。他是康熙朝的进士,历任内阁学士、刑部侍郎;雍正朝时,他担任军机处首席大臣,参与制定了军机处的规章制度,还负责编修《明史》;乾隆朝时,他虽然年老,但依然是朝廷的“定海神针”。

雍正曾说:“张廷玉器量纯全,抒诚供职,其纂修《圣祖实录》,宣力独多,每年遵旨缮写上谕,悉能详达朕意,训示臣民,其功甚巨。”——这句话的潜台词是:我需要用“配享太庙”这个承诺,让张廷玉一辈子忠于我,也让其他汉臣看到,只要好好干,就能得到皇室的认可。

张廷玉当然知道“配享太庙”的分量。作为汉臣,他在满清的朝堂上始终是“边缘人”。康熙年间,他虽然官至内阁学士,但主要负责文字工作,没有实权;雍正年间,他虽然进入军机处,但身边都是鄂尔泰这样的满臣,他必须加倍小心,才能避免被排挤。

雍正的承诺,对他来说是“救命稻草”。他知道,只要能进入太庙,他的家族就能成为“汉臣之首”,子孙后代就能在仕途上得到照顾。所以,他晚年反复向乾隆提及此事,甚至在乾隆十三年(1748年),他以年老为由请求退休,还特意提醒乾隆:“雍正皇帝曾许诺臣配享太庙,臣不敢忘。”

乾隆对此很不满。他觉得张廷玉“倚老卖老”,但又不能违背雍正的遗命。于是,他故意刁难张廷玉:“你既然想退休,那就写一份奏折,保证以后不再提配享的事。”张廷玉无奈,只好写了奏折。但乾隆还是不依不饶,又以“张廷玉没有亲自谢恩”为由,剥夺了他的伯爵爵位。

直到张廷玉去世,乾隆才松了口气。他下旨:“张廷玉虽有过,但雍正皇帝的遗命不能违背。准予配享太庙。”——这句话里,没有丝毫的尊重,只有皇权的威严。而张廷玉的灵位,最终被放在太庙的“西配殿”,和鄂尔泰的灵位相对——这是满臣与汉臣的“平衡”,也是乾隆对张廷玉的“警告”:即便你进了太庙,也永远是“外人”。

如果说张廷玉的“太庙焦虑”是为了“争取认可”,那么道光皇帝的“不进太庙”则是为了“逃避耻辱”。

道光皇帝在位30年,做了很多“努力”:他整顿吏治,减少开支,甚至穿补丁衣服;他严禁鸦片,派林则徐去广州禁烟;但他也做了很多“错事”:他在鸦片战争中犹豫不决,最终签订了《南京条约》,割让香港岛,赔偿2100万银元。

对于一个帝王来说,“失地赔款”是最大的耻辱。道光皇帝知道,自己的灵位如果进入太庙,会被列祖列宗“看不起”。他在遗诏里说:“朕在位期间,无尺寸之功,愧对列祖列宗。死后灵位不进太庙,不立神功圣德碑,以免辱没祖先。”

这句话里,有自责,有愧疚,还有一丝清醒。他知道,太庙不是“荣誉箱”,而是“历史账本”——每一个进入太庙的人,都要接受后代的评判。他不愿意让自己的“耻辱”被刻在太庙的柱子上,所以选择了“逃避”。

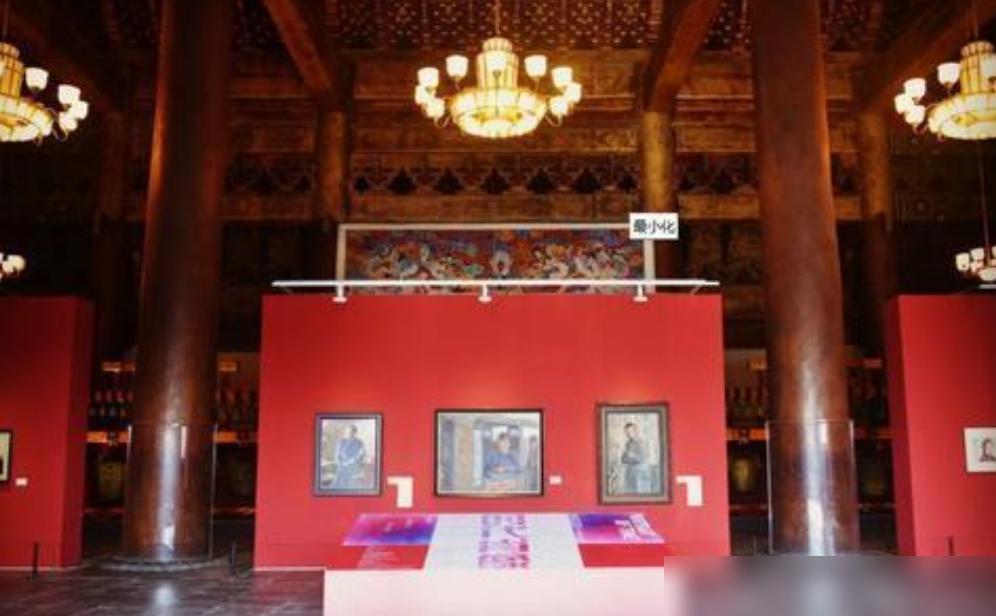

今天的太庙,已经不是皇家的祠堂了。1950年,它被改为“北京市劳动人民文化宫”,成为首都职工的文化活动场所。每年的劳动节、国庆节,这里都会举办游园会,成千上万的职工在这里唱歌、跳舞、下棋——昔日的皇家禁地,变成了普通人的乐园。

但太庙的“精神”并没有消失。它依然是“传承”的象征:那些刻在柱子上的对联,那些历经百年的古柏,那些关于张廷玉、道光皇帝的故事,都在告诉我们:中国人重视“祖先”,不是因为迷信,而是因为“祖先”是我们的“根”;中国人重视“荣誉”,不是因为虚荣,而是因为“荣誉”是我们的“魂”。

有人说,太庙是“过去的遗物”,但其实,它是“现在的镜子”。它照出了古代帝王的权力游戏,照出了臣子的生存智慧,照出了普通人对“美好生活”的向往。而那些关于“配享太庙”的故事,其实是中国人对“如何活着”的思考:我们应该为了“荣誉”而活,还是为了“自己”而活?我们应该追求“别人的认可”,还是“自己的内心”?

站在太庙的享殿里,看着阳光透过窗户洒在金砖上,我忽然想起张廷玉的那句话:“陛下的承诺……”或许,他想要的不是“进太庙”,而是“被认可”;或许,道光皇帝想要的不是“不进太庙”,而是“被原谅”。而我们,作为后人,应该从这些故事里学到什么?

是对“荣誉”的珍惜,还是对“历史”的敬畏?是对“权力”的清醒,还是对“人性”的理解?

或许,这就是太庙留给我们的“礼物”——它不仅是一座建筑,更是一本“人生教科书”,让我们在回望过去的时候,能更好地面对现在,走向未来。

你有没有想过,如果是你,会为了“进太庙”付出一生吗?或者,你会像道光皇帝那样,选择“不进太庙”?欢迎在评论区留下你的看法。